Газотранспортная система России является обширной сетью и содержит более 168,3 тыс. км магистральных газопроводов и отводов. На данный момент большое внимание уделяется газификации Камчатского края в связи с тем, что одной из задач региона является достижение независимости от привозных энергоресурсов.

На территории Камчатского края эксплуатируется магистральный газопровод «УКПГ Нижне-Квакчинского ГКМ-АГРС г. Петропавловска-Камчатского». Основным его назначением является газоснабжение населенных пунктов региона, в частности, города Петропавловск-Камчатский. Общая протяженность линейной части составляет 392 километра. Трассу магистрального газопровода условно можно поделить на два участка по сложности геоморфологических условий и характеру рельефа: западный участок трассы (0-230 км) и восточный участок (230-392 км).Западный участок трассы располагается на территории Западно-Камчатской низменности и обладает равнинным рельефом, где абсолютные высоты меняются от 300-400 метров на востоке до 100-200 метров на западе. Отличительной особенностью участка является развитие экзогенных процессов, в большей степени связанных с деятельностью рек, заболачиванием и локальными склоновыми явлениями. На всем своем протяжении трасса магистрального трубопровода пересекает 386 постоянных, временных и искусственных водотоков.

Линейная часть газопровода содержит 33 перехода через крупные реки:

- 7 переходов, выполненных в подземном исполнении;

- 6 переходов в надземном исполнении на опорах;

- 13 надземных переходов, сооруженных с применением ферменных конструкций;

- 6 надземных переходов сооруженных с применением вантовых конструкций.

Суммарная длина данных переходов – 14299,2 метра, что составляет 3,65 % от общей протяженности газопровода, из них:

- 1216,21 метра приходится на подземные переходы;

- 1064,89 метра составляют переходы на опорах;

- 3935,99 метра – переходы с применением ферменных конструкций;

- 8082,10 метра – переходы с применением вантовых конструкций.

Соотношение суммарных длин различных типов переходов представлено на диаграмме.

Процентное соотношение суммарной протяженности различных типов переходов газопровода через водные объекты

В процессе эксплуатации конструкции переходов магистральный газопровод через водные преграды подвергается воздействию сложных природных условий. Трасса газопровода проходит вдоль границы контрастных крупных морфоструктур региона, таких, как Средний хребет и Западно-Камчатская равнина, где наиболее проявлены как мощные экзогенные процессы, направленные на разрушение неустойчивых положительных форм рельефа тектонического, вулканического, ледникового происхождения, так и на аккумуляцию, размыв и вынос продуктов разрушения в Западно-Камчатскую равнину.

Около 30 % трассы магистрального газопровода приходится на заболоченные переувлажненные участки и болота. Практически все торфяные массивы, как на водораздельных, так и склоновых и долинных участках, переувлажнены. Болота верхового, переходного и низинного типа. В основании торфов обычно залегают водоупорные прослои и пласты суглинков или крупнообломочных (галечниковых или щебенистых грунтов) с суглинистым заполнителем. На склоновых и косогорных участках за счет дренирования подземных вод с торфяных массивов вниз по уклону местности происходит снижение горизонта подземных вод и частичное осушение торфяников, с размывом днищ поперечных врезов вплоть до подстилающих водоупорных суглинков. Наиболее разжиженные торфяные массивы надпойменных террас и пойм у нижних бровок склонов.

В нижних частях склонов и надпойменных террас под воздействием плоскостного смыва и разгрузок подземных вод формируются шлейфы и конуса выноса дисперсных грунтов (супесей, суглинков, песков) с примесью обломочного материала, обладающие повышенной влажностью и низкими прочностными и деформационными параметрами.

Уровень грунтовых вод на территории Камчатской низменности проходит на глубине от 0,5 до 1 метра от поверхности земли, что усугубляет сейсмическое воздействие на трубопровод и фундаменты сооружений.

Климатические особенности Камчатки сопровождаются частым возникновением здесь особо опасных явлений погоды, к которым относятся ураганные ветры, обильные осадки, сильные и продолжительные метели, разливы рек. Ветер со скоростью 30 м/сек и более считается особо опасным явлением. Ураганные ветры отмечаются довольно часто как на восточном, так и на западном побережье Камчатки и на склонах Срединного хребта. Продолжительность ураганных ветров, как правило, от 6 часов до нескольких суток. В зимнее время на фоне значительного падения давления и повышения температуры происходит усиление ветра.

Критерии особоопасных осадков различны для снегопадов и дождей. По принятым в настоящее время критериям, особоопасными считаются снегопады более 20 мм/сутки и дожди более 30 мм/сутки. На территории, по которой проходит газопровод, количество выпавших осадков превышает допустимую «безопасную» норму в несколько раз. В отдельных случаях здесь может выпасть более метра снега. Обильные многодневные осадки приводят в теплое время года к повышению уровня воды в ручьях, усилению эрозии, затоплению и размыву надпойменных террас. В зимнее время сильные снегопады, как правило, являются причинами возникновения снежных лавин. Обильные многодневные снегопады, сопровождающиеся сильными ветрами, обусловленные приходом глубоких циклонов, служат причиной пург.

Реки, пересекаемые трассой газопровода, являются горными и характеризуются повышенной скоростью течения (4-6 м/с) и небольшой глубиной. Основной фазой режима течения рек является весенне-летнее половодье, которое формируется за счет талых вод. В отдельные годы половодье проходит двумя волнами. Первая волна обусловлена таянием снега в долинах рек и зоне предгорий. По мере повышения температуры воздуха и продвижения фронта снеготаяния выше в горы к формированию половодья подключаются талые воды с более высокогорных зон (вторая волна). Данное природное явление приводит к размыву и изменению формы береговых линий рек, в результате чего находящиеся в зоне размыва опоры конструкций надземных переходов трубопровода теряют свою устойчивость, что приводит к возникновению дополнительных непроектных нагрузок на трубопровод.

Наиболее часто возникающие проблемы, встречающиеся на переходах исследуемого газопровода через водные объекты. На переходе через р. Удова (85-86 км), в результате размыва берега произошло смещение пилона вантового перехода, что привело к деформации трубопровода (образовался провис). Максимальное отклонение от оси газопровода составляет около 1 метра (рис. 1).

Рис. 1. Переход через р. Удова

На рис. 2 представлен надземный переход через р. Колпакова (9-10 км). В результате размыва берегов, воздействия карчи и сейсмических процессов произошла деформация трубопровода. Максимальное отклонение от оси газопровода составляет около 1,5 метра. Одна из опор перехода находится в воде и подвергается размыву.

Рис. 2. Переход через р. Колпакова

Таким образом, можно сделать вывод, что существующие вантовые конструкции в данных условиях являются неэффективными либо должны допускать более широкую регулировку, а также необходим периодический контроль состояния конструкций в процессе эксплуатации.

В период прохождения половодья немалую опасность для газопровода представляет карчеход. На рис. 3 представлен надземный переход газопровода через р. Правый Кихчик (152 км). За время эксплуатации в результате размыва береговой линии две опоры оказались в русле (уровень размыва виден по окрашенной части опор), что привело к затруднению движения и накоплению карчи. В данный момент на переходе произведены берегоукрепительные мероприятия, чтобы избежать дальнейшего размыва опор. Однако этого недостаточно, так как трубопровод находится в напряженно-деформированном состоянии.

Рис. 3. Переход через р. Правый Кихчик

С 2011 по 2014 год ведется мониторинг надземных переходов через водные объекты «Газопровода магистрального УКПГ Нижне–Квакчинского ГКМ – АГРС г. Петропавловска-Камчатского». Результаты мониторинга показывают, что:

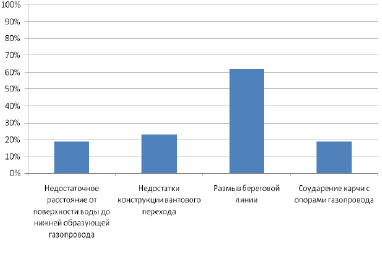

- у 5-ти переходов (19 %) трубопровод проходит на недостаточной высоте над максимальным уровнем воды, что может стать причиной соударения карчи с газопроводом во время паводка, в результате чего возникают дополнительные напряжения в газопроводе, нарушается изоляция;

- все вантовые переходы (6 шт., или 23 % от общего количества) имеют недостатки конструкции, не позволяющие компенсировать провисание трубопровода. В результате на газопровод увеличивается нагрузка от собственного веса, веса изоляции и несущих конструкций;

- 16 переходов (62 %) подвержены размыву береговой линии и, как следствие, опор, что приводит к их коррозии, снижению несущей способности. Возникает вероятность разрушения газопровода;

- на 5-ти переходах (19 %) в результате размыва во время паводков карча соударяется с опорами газопровода и скапливается около них, что приводит к снижению устойчивости.

Таким образом, в результате вышеперечисленных проблем в трубопроводе возникает напряженно-деформированное состояние.

Основные проблемы надземных переходов через водные объекты «Газопровода магистрального УКПГ Нижне-Квакчинского ГКМ – АГРС г. Петропавловска-Камчатского»

По результатам обследований выявлено, что наиболее часто встречающимся неблагоприятным явлением для надземных переходов «Газопровода магистрального УКПГ Нижне-Квакчинского ГКМ – АГРС г. Петропавловска-Камчатского» через водные объекты являются размывы береговых линий и опор во время паводков. Вантовые переходы, которые являются наиболее протяженными по сравнению с другими типами переходов, находятся в аварийном состоянии и нуждаются в проведении капитального ремонта. Причиной возникновения данных проблем является ошибка проектирования переходов магистрального газопровода через водные объекты. В полной мере не учтены природные условия и деятельность рек. Необходимы дальнейшее изучение и оценка напряженно-деформированного состояния трубопровода на участках переходов через водные объекты, проведение мероприятий, направленных на сохранение работоспособности газопровода.

Рецензенты:

Тарасенко А.А., д.т.н., профессор, почетный нефтяник, профессор кафедры «Транспорт углеводородных ресурсов», ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», г.Тюмень;

Торопов С.Ю., д.т.н., профессор, профессор кафедры «Транспорт углеводородных ресурсов», ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», г.Тюмень.

Работа поступила в редакцию 10.06.2014.

Библиографическая ссылка

Иванов В.А., Кирш А.В. КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ В УСЛОВИЯХ КАМЧАТСКОГО ПОЛУОСТРОВА // Фундаментальные исследования. 2014. № 9-2. С. 256-261;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34835 (дата обращения: 02.01.2026).