В современном развитии футбола существенно увеличилась двигательная активность игроков, повысилась скорость их перемещений и интенсивность игровой деятельности, увеличилось количество единоборств, сократилось время исполнения игроками технических приемов с мячом [1, 3, 4]. Наиболее успешно в игровой деятельности выступают футболисты, которые обладают высоким уровнем сенсорно-перцептивных возможностей («чувство мяча», «чувство соперника», «чувство длины передачи»), рационально действуют в условиях игровой деятельности [2, 5].

Специалисты [2, 4] убеждены в важности постоянной постановки юных футболистов в ситуации, которые требуют проявления сообразительности, быстроты реакции, способности к экспромтным действиям, постепенно повышая объем специализированных упражнений в вероятностных условиях и неожиданных ситуациях. Нерешенность многих вопросов формирования двигательных действий с мячом у юных футболистов требует дальнейших научных исследований.

Цель исследования – выявить значимость показателей психофизического состояния у юных футболистов в решении двигательных задач в изменяющихся условиях.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; метод контрольных испытаний; методы математической статистики.

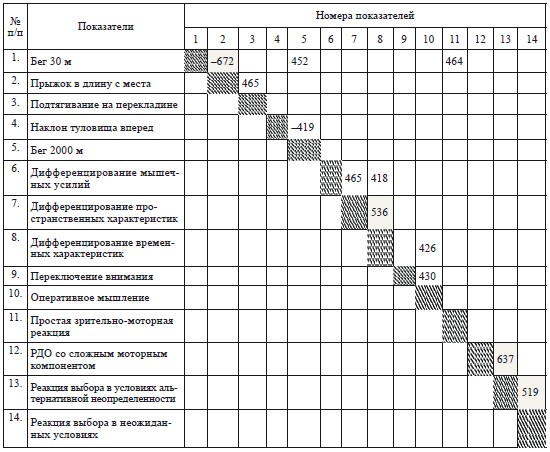

Результаты исследования и их обсуждение

Эффективность учебно-тренировочных занятий у юных футболистов во многом зависит от особенностей взаимосвязи показателей развития их физических способностей, психомоторных способностей и психических характеристик в различных условиях выполнения упражнений. У 11–12-летних футболистов между данными результатами определено 24 существенных взаимосвязей (при однопроцентном уровне значимости – 3 взаимосвязи). Достоверная взаимосвязь определена между результатами бега на 30 м и прыжка в длину с места (r = –0,624), бега на 30 м и подтягивания на перекладине (r = –0,515), прыжка в длину с места и подтягивания на перекладине (r = 0,513). Показатели бега на 30 м имеют наибольшее количество (шесть) существенных взаимосвязей.

Результаты взаимосвязи физической подготовленности и психомоторных способностей объединились в систему и выделялись в 5 ветвей. В стволовую часть включены такие показатели: бег 30 м, подтягивание на перекладине, дифференцирования мышечных усилий, оперативное мышление. Таким образом, скоростные и силовые способности – наиболее важные среди основных физических качеств у юных футболистов в возрасте 11–12 лет.

Показатели прыжка в длину с места и дифференцирование мышечных усилий образовали ветвь 1, наклона туловища вперед и бега на 2000 м – ветвь 2, дифференцирования временных характеристик, простой зрительно-моторной реакции, РДО со сложными моторными компонентом – ветвь 3, переключения внимания и реакции выбора в условиях временной и альтернативной неопределенности – ветвь 4, реакции выбора в неожиданных условиях – ветвь 5. Большинство ветвей (четыре) – комплексные и одна ветвь – монокомпонентная.

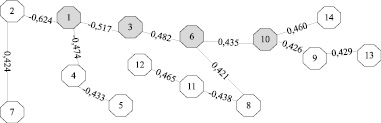

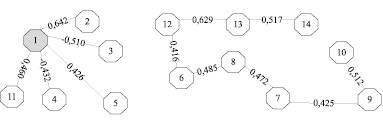

У 13–14-летних юных футболистов определено 16 существенных взаимосвязей, из них четыре – при однопроцентном уровне значимости. Представленные результаты распределились в две группы. Первая группа результатов включает шесть показателей, в основном это характеристики общей физической подготовленности, бег 30 м – центральное звено. Результаты этой группы выделились в пять ветвей, все ветви – монокомпонентные.

Вторая группа – семь показателей. Данные результаты распределились в цепочку. В эту группу включены следующие показатели: дифференцирование мышечных усилий, пространственных и временных характеристик, РДО со сложным моторным компонентом, переключение внимания, оперативное мышление, реакция выбора в условиях временной и альтернативной неопределенности, реакция выбора в неожиданных условиях. В этом возрасте выявлена специфика физических, психомоторных и психических показателей.

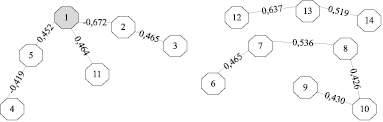

В возрасте 15–16 лет определено 12 взаимосвязей (однопроцентный уровень значимости – 4 взаимосвязи). Наиболее существенно взаимосвязаны показатели бега на 30 м и прыжка в длину с места (r = –0,672), РДО со сложным моторным компонентом и реакции выбора в условиях временной и альтернативной неопределенности (r = 0,637).

Анализируемые результаты выделились в три группы: первая состоит из 12 характеристик, вторая – из семи, третья – трех. В первой группе определено центральное звено – бег 30 м. Выявлено три ветви распределения результатов. В эту группу включены в основном результаты общей физической подготовленности. Большинство ветвей (две) – комплексные.

Во вторую группу включены показатели функционального состояния нервно-мышечного аппарата (дифференцирование мышечных усилий, пространственных и временных характеристик), психического состояния (переключение внимания, оперативное мышление). Данные показатели распределились в цепочку. Третья группа состоит из трех результатов – РДО со сложным моторным компонентом, реакция выбора в условиях временной и альтернативной неопределенности, реакция выбора в неожиданных условиях.

Данные материалы исследования указывают на углубление с возрастом процесса дифференциации физических способностей у юных футболистов, усиление специфичности проявлений, уменьшение существенных взаимосвязей между отдельными проявлениями физических и психомоторных способностей.

С возрастом показатели специальной физической подготовленности менее зависимы от уровней развития основных физических способностей, только скоростные характеристики занимают важное место в процессе формирования двигательных действий. У юных футболистов с возрастом повышается влияние свойств нервно-мышечного аппарата: в возрасте 11–12 лет – 9 достоверных взаимосвязей; 13–14 лет – 12 взаимосвязей; 15–16 лет – 15 взаимосвязей.

Дифференцирование мышечных усилий, пространственных и временных характеристик – перспективное направление в процессе формирования двигательных действий у юных футболистов, однако данный аспект тренировки юных футболистов остается без должного внимания тренеров.

Структура взаимосвязи показателей физической подготовленности, психических и психомоторных характеристик у 15–16-летних футболистов (n = 26)

Примечание. Граничные значения: r чкр ≥ 0,388 при < 0,05; r кр ≥ 0,487 при р < 0,01.

Приобретение двигательного опыта позволяет дифференцировать типы характеристик, связанных с условиями игровой двигательной деятельности и спецификой решения психомоторных задач. С возрастом разность величин времени «центральной задержки» в двигательных действиях по мере усложнения условий выполнения двигательных заданий увеличивается.

У юных футболистов с возрастом влияние сенсорного компонента (ручные двигательные действия) в заранее установленных условиях несколько снижается (с 0,516 до 0,510), в вероятностных (с 0,511 до 0,690) и неожиданных (с 0,601 до 0,738) условиях повышается. Существенная значимость моторного компонента в ручных двигательных действиях (простая зрительно-моторная реакция) выявлена в возрасте 11–16 лет только в заранее установленных условиях.

Сенсорный компонент в специальных двигательных действиях влияет на продолжительность решения психомоторной задачи. Двигательный компонент вносит значимый вклад в локомоторные действия, выполняемые только в заранее установленных условиях.

Данный факт не является основанием для расценивания физических способностей как малозначимых в изменяющихся условиях игровой деятельности юных футболистов.

Результаты нашего исследования свидетельствуют о повышении значимости с возрастом характеристик психических качеств на эффективность решения двигательных задач. Многие анализируемые показатели специальной физической подготовленности взаимосвязаны с психическими характеристиками юных футболистов. По мере сформированности двигательных действий эффективность решения двигательных задач в основном определяется характеристиками, обеспечивающими быстрое и правильное принятие решения.

11–12 лет

13–14 лет

15–16 лет

Корреляционные дендрограммы показателей физической подготовленности, психических и психомоторных характеристик у юных футболистов различного возраста. Условные обозначения: 1 – бег 30 м; 2 – прыжок в длину с места; 3 – подтягивание на перекладине; 4 – наклон туловища вперед; 5 – бег 2000 м; 6 – дифференцирование мышечных усилий; 7 – дифференцирование пространственных характеристик; 8 – дифференцирование временных характеристик; 9 – переключение внимания; 10 – оперативное мышление; 11 – простая зрительно-моторная реакция; 12 – РДО со сложным моторным компонентом; 13 – реакция выбора в условиях альтернативной неопределенности; 14 – реакция выбора в неожиданных условиях

В вероятностных и неожиданных условиях выполнения двигательных действий у футболистов в возрасте 11–16 лет проявляется превалирование сенсорного компонента. С возрастом повышается значимость сенсорного компонента и снижается влияние моторного компонента в двигательных действиях в изменяющихся условиях. В неожиданных условиях значимость способов исполнения двигательного действия снижается и результаты двигательных заданий мало зависят от двигательных действий. Поэтому в сложных условиях игровой деятельности (вероятностные и неожиданные условия, лимит времени, эмоциональная напряженность) результативность двигательных действий юных футболистов в основном обусловлена их психическими способностями.

Заключение

Сенсорно-перцептивные процессы оказывают существенное влияние на решение двигательных задач у юных футболистов в изменяющихся условиях их игровой деятельности. Значимость психических характеристик существенно увеличивается по мере усложнения условий игровой деятельности, поэтому в этих условиях юные спортсмены добиваются успеха в двигательных задачах, сходных по сенсорному компоненту. В вероятностных и неожиданных условиях результативность двигательных действий юных футболистов во многом зависит от уровней развития их психических способностей. С возрастом принятие решения в вероятностных и неожиданных условиях у данного контингента занимающихся заметно ускоряется. Своевременно и эффективно будет решена двигательная задача в вероятностных и неожиданных условиях, если юный футболист располагает широким набором двигательных действий, что позволит результативно выполнять любые игровые ситуации в футболе.

Рецензенты:

Зубарев Ю.А., д.п.н., профессор, заведующий кафедрой спортивного менеджмента и экономики, ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия физической культуры», г. Волгоград;

Кудинов А.А., д.п.н., профессор, заведующий кафедрой теории и истории физической культуры и спорта, ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия физической культуры», г. Волгоград.

Работа поступила в редакцию 02.06.2014.

Библиографическая ссылка

Парамонов В.В. ЗНАЧИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ В РЕШЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ // Фундаментальные исследования. 2014. № 8-5. С. 1190-1194;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34741 (дата обращения: 16.01.2026).