Кумирное полиметально-золото-серебряное (многометалльное) месторождение расположено в центральной части Восточно-Сихотэ-Алинского вулканического пояса. Оно было открыто сотрудниками ОАО «Приморгеология» относительно недавно, в 1992 году при проведении поисково-съемочных работ. После 2000 года геологические работы на месторождении приостановлены на стадии предварительной разведки. Впервые для многометалльного объекта проведены детальные минералого-геохимические исследования состава минералов, выявлены особенности их распределения и характер взаимоотношений, отражающий последовательность развития рудообразующих процессов и создания на их основе достоверной генетической модели образования месторождения. Минеральный состав руд месторождения изучался по серии образцов из разных рудных тел, отобранных в разведочных канавах и расчистках. В тех жильно-метасоматических зонах, где рудная минерализация слабо проявлена, проводился отбор проб-протолочек, с последующим выделением из них рудных зерен под бинокуляром. Микроскопические исследования многочисленных полированных аншлифов и прозрачных шлифов проводились на микроскопе фирмы CARL ZEISS – AXIOPLAN 2. Состав сульфидных, сульфосольных, в том числе впервые установленных минералов на объекте заверялись на рентгеноспектральном микроанализаторе JXA-8100 в лаборатории рентгеновских методов исследований Аналитического центра ДВГИ ДВО РАН.

Кумирное месторождение Нижне-Таежного рудного узла расположено в бассейне руч. Носырева, правого притока р. Таежной. Узел характеризуется весьма сложным геологическим строением [1]. Геологические образования, участвующие в строении узла, принадлежат двум структурным этажам: нижнему терригенному (К1), породы которого смяты в складки северо-восточного простирания, и верхнему – вулканогенному (К2), включающему стратифицированные эффузивно-пирокластические накопления приморской (турон-кампан), самаргинской (маастрихт) и богопольской (дат) толщ. Они являются комагматами позднемеловых гранитоидных массивов [4], закартированных на площади узла и на сопредельных с ним участках (рис. 1).

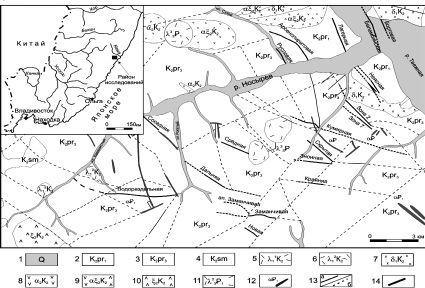

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Кумирного месторождения (по материалам ОАО «Приморгеология» с изменениями): 1 – четвертичные отложения нерасчлененные; 2–3 – приморская свита: 2 – первая пачка – туфы риолитов псаммитовые фельзитоподобные, лавообразные, псефитовые туфы, реже игнимбриты; 3 – третья пачка – игнимбриты, реже туфы риолитов; 4 – самаргинская свита: туфы дацитов от алевритовых до агломератовых; 4–5 – приморский комплекс: 4 – риолиты, переходящие в гранит-порфиры; 5 – риолиты порфировые игниспумиты и кластолавы риолитов; 7–10 – самаргинский комплекс: 7 – диориты крупнозернистые, реже диорит-порфириты; 8 – андезиты; 9 – андезидациты; 10 – дациты, ридодациты, агломератовые туфы дацитов; 11–12 – богопольский комплекс: 11 – игниспумиты плагио-риолитов; 12 – дайки базальтов, андезибазальтов; 13 – Разрывные нарушения: а – установленные; б – предполагаемые; 14 – рудные зоны

На месторождении выделено порядка 20 минерализованных зон северо-западной (реже субширотной, субмеридиональной и редко северо-восточной) ориентировки, которые разделяются на два разобщенных в пространстве типа: убогосульфидные (собственно серебряные) и умереносульфидный (серебро-полиметаллические).

Убогосульфидные зоны (Кумирная, Заманчивая и др.) размещены преимущественно среди буровато-коричневато-серых накоплений верхней пачки приморской толщи, превращенных в кварц-серицит-гидрослюдистые метасоматиты. Мощность их составляет 3–4 м. Осевые их части обычно сложены гребенчатым кварцем брекчиевидного облика, симметрично или только с одной стороны обрамленным жильно-прожилковыми «полосами», содержащими гнезда, просечки, вкрапленность рудных минералов.

Зоны с умереносульфидной минерализацией (Белембинская, Русловая и др.) проявлены в северо-восточной части площади среди ороговикованных вулканитов нижней пачки приморской толщи. Мощность таких зон достигает 10–12 м, протяженность до 1,5 км и более. Они представлены сложно ветвящимися крутопадающими кварц-сульфидными жилами, сопровождающимися развитием прожилково-вкрапленной минерализацией (в т.ч. кварц-флюоритовой).

Главным минералом рудных зон является кварц. В переменных количествах отмечаются гидрослюды, серицит, мусковит, эпидот, хлорит, реже монтмориллонит, каолинит и карбонаты, для ряда зон характерен бесцветный флюорит и марганцовистый карбонат, иногда гранат и актинолит. Рудные минералы представлены пиритом, арсенопиритом, в меньшей степени сфалеритом, галенитом, халькопиритом, касситеритом и оксидами железа. Из самородных металлов присутствуют самородное серебро и самородное золото. Основным носителем серебра в рудах является акантит и большая группа сульфосолей – пираргирит, полибазит, стефанит, фрейбергит, кераргирит и др.

Описание рудных минералов дано в соответствии с последовательностью их отложения.

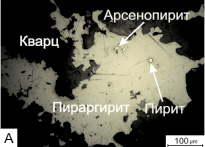

Пирит в одних зонах резко преобладает над арсенопиритом, в других ему принадлежит подчиненная роль. Установлено две морфологические разновидности пирита: ранний – в виде вкрапленности кристаллов кубического габитуса и поздний, образующий гнездообразные скопления. Наиболее часто ранний пирит замещался акантитом и гидроокислами железа, из элементов примесей в нем обнаружен мышьяк (0,61 мас. %), медь (0,51 мас. %) и серебро (0,71 мас. %). Поздний пирит распространен ограниченно, встречается в виде включений субэвгедральных и скелетных зерен в серебряных минералах (рис. 2, А).

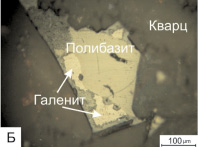

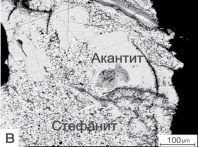

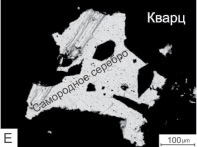

Рис. 2. Эндогенные рудные минералы жильно-метасоматических зон Кумирного месторождения: А – метакристаллы арсенопирита в пираргирите (Заманчивая); Б – срастания полибазита и галенита (Кумирная); В – срастания акантита со стефанитом (Дальняя); Г – фрейбергит в кварце (Заманчивая); Д – пробность электрума ( № 2); Е – самородное серебро в кварце (Дальняя)

Арсенопирит также представлен двумя морфологическими разновидностями. Он встречается в виде вкрапленников, или гнездообразных скоплений. Наиболее распространены кристаллы арсенопирита ромбовидного и тонкопризматического габитуса, реже встречаются сложные двойниковые сростки. Принадлежность его к числу ранних образований, следует из взаимоотношений с сульфидами Zn, Pb, Cu и минералами серебра. По арсенопириту часто развивается акантит (иногда совместно со скородитом и гидроокислами железа). Другой арсенопирит обнаружен в полифазных агрегатах серебряных минералов. Его химический состав отклоняется от теоретического, в нем установлены заметные 1,22 мас. % концентрации сурьмы. Средняя микротвердость арсенопирита несколько понижена относительно литературных данных, составляя 750 кгс/мм (10 замеров). Возможно, это обусловлено вхождением сурьмы в кристаллическую решетку.

Сфалерит образует вкрапленность мономинеральных зерен и гнездовидных агрегатов неправильной формы в кварцевом матриксе (в срастании с галенитом), нередко окаймленных минералами серебра. Его мелкие включения и прожилковидные выделения присутствуют в раннем пирите, а реликты – в более поздних минеральных агрегатах. Наиболее высокожелезистые сфалериты (с содержанием железа до 16 мас. %) установлены в зоне Кумирной, менее железистые в зоне Новой. Еще одна разновидность сфалерита выделяется в составе поздней серебряной ассоциации. В ней обнаружены ксеноморфные микровключения сфалерита (не более 1 мк) среди ранних сульфидов. Для этих включений характерен широкий спектр изоморфных примесей: Сu – 0,23 мас. %, Cd – 0,82 мас. %, Se – 0,69 мас. %, In до 4,36 мас. %, Ag. В сфалерите зоны Белембинской наиболее высокие содержания меди (до 5,41 мас. %) связаны с присутствием мельчайших включений халькопирита. В других случаях, где встречена небольшая примесь меди, возможно, ее изоморфное вхождение в состав сфалерита. Это согласуется с проведенными экспериментальными исследованиями растворимости меди (в виде CuS) в сфалерите [5].

Галенит обычно ассоциирует со сфалеритом, кристаллизуясь близодновременно или чуть позже его, образуя ксеноморфные и округлые зерна. Местами он заполняет микротрещинки в сфалерите, а иногда обрастает его зерна. Мономинеральные зерна галенита встречаются редко, но значительно чаще в срастании с другими минералами халькопиритом, сфалеридом и др. (рис. 2, Б). Характерна подверженность галенита замещению минералами серебра. Для галенита зоны Заманчивая характерна зараженность висмутом (1,54 мас. %). В нем также обнаружены заметные концентрации серебра (0,5 мас. %), при существенно более низких селена (0,16 мас. %) и меди (0,15 мас. %).

Халькопирит представлен несколькими морфологическими разновидностями. Одна его разновидность образует эмульсиевидные микровключения (размером от 0,002 до 0,1 мм) в сфалерите. Форма их изометричная, овальная или тонко-пластинчатая (по трещинам спаиности). Другая разновидность встречается в виде редкой мелкой (20–60 микрон в поперечнике) вкрапленности единичных зерен в нерудном матриксе или в ассоциации со сфалеритом и флюоритом. Еще две разновидности халькопирита входят в состав золото-акантит-сульфосольной ассоциации. Одна из них наблюдается в виде мелких пятнистых выделений в полисеребросульфосольных агрегатах, возникая при замещении фрейбергита пираргиритом. Для такой разновидности, выявленной в зоне Заманчивой, характерно присутствие примеси серебра (0,49 мас. %) и мышьяка (0,54 мас. %). Другой халькопирит замещает агрегаты зерен пираргирита, полибазита и акантита.

Касситерит обнаружен в зонах Белембинской и Бортовой, где образует самостоятельные мономинеральные вкрапления идиоморфных кристаллов в матриксе кварца в ассоциации с халькопиритом, магнетитом, сфалеритом, галенитом. В других рудных зонах касситерит встречается в виде округлых микровключений, находящихся в зернах ранних сульфидов: халькопирите, галените, пирите, арсенопирите, реже в кварцевом матриксе.

Фрейбергит установлен в зоне Заманчивой, образуя вкрапленность ксеноморфных зерен в существенно кварцевом матриксе. Часто наблюдается в совместных срастаниях с акантитом и другими сульфосолями серебра, а также в оторочках, развитых вокруг зерен сульфидов ранних генераций (рис. 2, Г). Характер срастания фрейбергита с другими минералами свидетельствует, что он является одним из наиболее ранних серебряных минералов. Обычно он замещается (с периферии) многими известными в зоне сульфосолями серебра, но особенно активно – пираргиритом и полибазитом. Важнейшей особенностью его химического состава в зоне Заманчивой является довольно высокая насыщенность серебром: от 28,98 до 34,35 мас. %. Состав изученных фрейбергитов отличается от теоретического небольшим, но постоянным дефицитом серы. Среди других особенностей можно отметить, преобладание сурьмяных разновидностей, в которых железо лишь незначительно преобладает над цинком (таблица). Помимо главных элементов (Cu, Ag, Fe, Zn, Sb, As и S) в одном из образцов фрейбергита обнаружены небольшие концентрации свинца и теллура.

Состав серебряных минералов (масс. %) Кумирного месторождения по данным микрозондового анализа ДВГИ (аналитик Молчанова Г.Б.)

|

№ п/п |

Cl |

Au |

Ag |

Zn |

Ge |

Se |

Fe |

Cu |

Pb |

Sn |

As |

Sb |

Bi |

S |

Σ |

Название минерала |

|

1 |

– |

– |

82,72 |

– |

– |

– |

– |

1,53 |

– |

– |

– |

– |

– |

15,42 |

99,67 |

Акантит |

|

2 |

– |

1,89 |

59,36 |

– |

– |

0,13 |

– |

– |

– |

0,82 |

20,5 |

– |

17,23 |

99,5 |

Пираргирит |

|

|

3 |

– |

– |

71,13 |

– |

– |

– |

– |

6,62 |

– |

– |

0,85 |

7,59 |

– |

14,29 |

100,47 |

Полибазит |

|

4 |

– |

– |

65,26 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1,83 |

15,76 |

– |

15,87 |

98,71 |

Стефанит |

|

|

5 |

– |

– |

17,31 |

3,5 |

– |

– |

6,2 |

25,1 |

2,11 |

5,53 |

18,24 |

– |

22,7 |

100,61 |

Фрейбергит |

|

|

6 |

– |

– |

63,33 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

12,3 |

– |

– |

– |

20,99 |

96,61 |

Канфильдит |

|

7 |

14,7 |

– |

84,7 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

99,36 |

Кераргирит |

||

|

8 |

– |

– |

73,76 |

– |

6,1 |

– |

– |

– |

– |

2,43 |

– |

– |

– |

16,87 |

99,19 |

Аргиродит |

|

9 |

– |

– |

22,88 |

– |

– |

– |

– |

– |

19,6 |

– |

– |

– |

40,37 |

14,7 |

97,54 |

Матильдит |

|

10 |

– |

– |

98,78 |

– |

– |

– |

0,4 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

0,33 |

99,49 |

Самородное Ag |

|

11 |

– |

39,9 |

58,05 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

97,9 |

Электрум |

|

12 |

– |

13,6 |

77,46 |

5,8 |

– |

– |

1,1 |

– |

– |

– |

– |

1,37 |

– |

– |

100,0 |

Кюстелит |

|

13 |

– |

98,5 |

1,24 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

99,73 |

Самородное Au |

|

14 |

– |

81,1 |

17,39 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

98,52 |

Самородное Au |

Пираргирит наряду с акантитом является главным серебряным минералом рудных зон. Основанная масса его зерен приурочена к интерстициям и микропрожилкам в кварце (рис. 2, А). Иногда это мономинеральные зерна, нередко с двойниковым строением, но значительно чаще он встречается в срастании с полибазитом, образующим в нем вростки пластинчатых выделений или оторочки обрастания. Нередко пираргирит отмечается в более сложных полиминеральных агрегатах, совместно с реликовыми выделениями ранних сульфидов, фрейбергитом, халькопиритом, полибазитом, стефанитом, акантитом, электрумом. Практически для всех пираргиритов характерна незначительная примесь мышьяка от (0,34 до 0,9 мас. %). Низкое содержание As в пираргирите еще раз подтвердило выводы [3] об ограниченном изоморфизме мышьяка и сурьмы в природных пираргиритах. В зоне Заманчивой, кроме мышьяка, обнаружены небольшие содержания меди и селена, а в пираргирите зоны Кумирной – повышенные концентрации селена (0,15–0,41 мас. %), железа (3,74 мас. %), цинка (1,55 мас. %), а иногда – высокие концентрации золота – 1,89 мас. %. При замещении фрейбергита избыток железа и меди, возникающий в процессе замещения, часто фиксируется в виде тончайшей вкрапленности халькопирита. В зоне Заманчивая кристаллизация пираргирита происходила вслед за фрейбергитом, в других же зонах, где отсутствует фрейбергит, вероятно, его кристаллизация открывала процесс массового отложения минералов серебра в жильных зонах.

Полибазит отмечается как замещающий пираргирит минерал, реже – образующий самостоятельные мономинеральные выделения таблитчатой и интерстициальной формы. Отмечаются пираргирит-полибазит-акантитовые и полибазит-акантитовые срастания, в которых полибазит является как близодновременным с пираргиритом и акантитом, так и отчетливо более ранним относительно акантита минералом. Полибазит каждой из изученных рудных зон обладает специфическими особенностями. Наиболее неустойчивые содержания серебра в нем характерны для зоны Заманчивой (71,13–73,28 мас. % Ag). Уровни содержания мышьяка в таком полибазите еще более нестабильны: 0,13–0,85 мас. %. Типоморфными элементами здесь являются свинец и теллур. Состав полибазитов зоны Кумирной характеризуется в целом – более низкой серебристостью (70,18–72,92 мас. % Ag), несколько повышенной примесью мышьяка (0,62–0,78 мас. %) и постоянным присутствием заметных концентраций селена (0,26–0,33 мас. %). Средняя микротвердость полибазита зоны Кумирной составляет 98 кгс/мм2 (10 замеров), а Заманчивой – 109 кгс/мм2 (15 замеров).

Акантит обрастает или замещает сульфиды ранних ассоциаций – пирит, арсенопирит и др. Наиболее часто он наблюдается в качестве компонента сложных полифазных рудных обособлений в кварцевом матриксе. В целом акантит тесно ассоциирует со всеми сульфосолями серебра, нередко выступая как более поздний минерал. Характер срастания акантита с сульфосолями серебра свидетельствует о достаточно длительном периоде его кристаллизации: отмечаются как близсинхронные с пираргиритом, полибазитом выделения, так и явно более поздние – в виде кайм, нарастающих на зерна сульфослоей, нередко с признаками коррозии последних.

Стефанит развит в отдельных зонах (Кумирная, Дальная, Знойная) в ассоциации с акантитом, фрейбергитом, пираргиритом и халькопиритом. Представлен тонкими прожилковидными выделениями, выполняющими микротрещины, пересекающие скопления пираргирита, содержащего мелкие включения фрейбергита и халькопирита. Обнаружен и в срастании с акантитом (рис. 2, В). Реже диагностируется (совместно с пираргиритом и акантитом) в оторочках, развитых вокруг зерен сульфидов ранних генераций. Эти данные свидетельствуют, что стефанит является одним из наиболее поздних минералов серебра. Типоморфными элементами-примесями в стефаните зоны Кумирной является медь, мышьяк и селен. Поскольку верхний температурный предел устойчивости стефанита равен 150 ± 10 °С, то его присутствие как минерала-геотермометра, свидетельствует о низкотемпературных условиях формирования всей ассоциации на завершающем этапе рудного процесса.

Канфильдит установлен в электруме зоны № 2, в виде микровключений неправильной формы и мелких агрегатных скоплений в срастании с акантитом, в виде мелких округлых, реже вытянутых зерен размером от 1 до 40 мк. В зоне № 7 канфильдит встречен в виде отдельных продолговатых ксеноморфных зерен. Его особенностью является присутствие примеси селена.

Аргиродит наблюдался в акантите и полибазите зоны Знойной, в виде вытянутых полоскообразных включений, реже в тесном срастании с ними. Для него характерна изменчивость состава: в одних случаях он содержит примесь олова, в других она отсутствует.

Кераргирит установлен в зоне Кумирной в ассоциации с акантитом в виде узкой каймы, замещающей ранний пирит. В зоне Новой – в виде мелких включений, также в акантите и в срастании с ним. Изученный химический состав кераргиритов отличается от теоретического переизбытком серебра и небольшим дефицитом хлора. Из элементов-примесей в нем присутствует только теллур.

Матильдит установлен в зоне Неясной в срастании с галенитом. Для зоны характерна общая зараженность галенита и серебряных минералов висмутом. В зоне № 2 матильдит наблюдается в виде мелких включений неправильной формы в электруме. По мнению [2], матильдит представляет собой до некоторой степени лишь пограничное образование, возникшее при низких температурах до 225 °С. Выше этой точки взаимная растворимость матильдита и галенита очень велика. Другие исследователи [6] рассматривают матильдит как минеральную фазу, кристаллизующуюся близодновременно с галенитом.

Самородное золото. Наиболее значительные концентрации Au установлены в зонах Новой, Заманчивой, Кумирной и № 2. Наблюдается как низкопробные (электрум, кюстелит), так и высокопробные разности даже в одной зоне. В золотоносных кварцевых прожилках оно ассоциирует с арсенопиритом, сульфосолями серебра, обладая разнообразием форм и размеров выделений. Микрозондовым анализом в самородном золоте установлено серебро, микропримеси других элементов не выявлены. Пробность золота определена в 859 мас. % (по микрозондовому анализу), а по атомной абсорбции – изменяется от 754 до 967.

Электрум выполняет трещины и заполняет промежутки между зернами раннего арсенопирита и пирита в жильной кварцевой массе. Изредка он отмечается в составе полифазных сростков с сульфосолями серебра. В нем отмечаются мелкие ксеноморфные микровключения матильдита, полибазита, акантита, галенита, халькопирита, кюстелита и др. Еще одной особенностью электрума является изменение его состава в пределах одного зерна (рис. 2, Д). Каких-либо микропримесей в электруме не обнаружено (таблица).

Самородное серебро в рудных зонах фиксируется постоянно, но при крайне неравномерном распределении. Чаще всего образует мелкую рассеянную вкрапленность в интерстициях и кавернах кварцевого агрегата (рис. 2, Е), реже отмечается в виде скоплений зерен. Преобладающий размер выделений серебра – от 4 до 10 мк, более крупных – до 30 мк в поперечнике. Микрозондовый анализ самородного серебра зоны Заманчивой показал присутствие в нем примесей серы, железа, магния.

В результате проведенных исследований на месторождении выделяется три основные минеральные ассоциации:

1) кварц-пирит-арсенопиритовая;

2) полиметаллическая;

3) золото-акантит-сульфосольная.

С первой из них связано образование основной массы кварцевого выполнения, формирование сквозной вкрапленности пирита и крупнозернистого арсенопирита. Вторая характеризуется присутствием таких минералов, как сфалерит, галенит, пирит, халькопирит. Последняя представлена акантитом, пираргиритом, полибазитом, фрейбергитом, стефанитом, аргиродитом, а также индий содержащим сфалеритом. Присутствие стефанита и матильдита в золото-акантит-сульфосольной ассоциации свидетельствует о низкотемпературных условиях образования минералов серебра на завершающем этапе рудного процесса, а наличие в сфалерите включений индия, а также присутствие германиевых минералов в рудах, ставит вопрос о переоценке геологического потенциала Кумирного месторождения.

Анализ взаимоотношений между минеральными ассоциациями показал, отсутствие четких признаков стадийного развития минералообразования, столь характерного для эпитермальных месторождений вулканических поясов. Такое заключение подтверждается непроявленностью внутрирудного дробления в рудносных зонах и отсутствием пересечений жильно-прожилковой минерализации разного состава и возраста. Взаимоотношения между минералами устанавливались главным образом, по коррозионным каемкам, а это свидетельствует в пользу формирования многометалльного оруденения в течение единого этапа.

Рецензенты:

Кемкин И.В., д.г.-м.н., профессор, зав. лабораторией, ДВГИ ДВО РАН, г. Владивосток;

Хомич В.Г., д.г.-м.н., зав. лабораторией, ДВГИ ДВО РАН, г. Владивосток.

Работа поступила в редакцию 02.06.2014.

Библиографическая ссылка

Ивин В.В., Медведев Е.И. МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИМЕТАЛЬНО-ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНОГО КУМИРНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (СЕВЕРНОЕ ПРИМОРЬЕ) // Фундаментальные исследования. 2014. № 8-5. С. 1100-1106;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34725 (дата обращения: 30.12.2025).