В результате длительного пахотного использования происходит ухудшение многих свойств почвы [7, 12, 3, 6]. Основными причинами этого являются снижение содержания гумуса и разрушение почвенной структуры под влиянием интенсивных обработок, уплотнение, развитие процессов водной и ветровой эрозии [9, 11, 4, 1, 14]. В отличие от большинства полевых культур многолетние травы способствуют оптимизации свойств почвы [2, 13, 10]. В связи с этим нами проведены исследования по сравнительной оценке структурного состояния почвы на целине, эродированной пашне и под разными видами сеяных многолетних трав.

Исследования проводились на территории Баймакского административного района Республики Башкортостан на черноземе обыкновенном среднемощном среднегумусном. Использовались полевые и лабораторные методы. Пробные площадки закладывались на однородных и выровненных участках, имеющих одинаковые условия по высоте местности, экспозиции и крутизне склона, а также микрорельефу поверхности поля.

Для изучения свойств почвы под многолетними травами естественных сообществ (ковыльно-разнотравная степь) была использована целина, расположенная на небольшом удалении от посевов трав: донника желтого, эспарцета песчаного, козлятника восточного и костреца безостого. В качестве контроля изучали почву под яровой пшеницей, размещенной на пашне, подвергнутой поверхностной и линейной эрозии. Классификация видов эрозии почв дана по М.Н. Заславскому [5]. На склоне с проявлением поверхностной эрозии после выпадения ливней произошли струйчатые размывы глубиной 5–9 см и шириной 3–5 см. На участке с проявлением линейной эрозии в отдельных местах мелкие струйчатые размывы плавно переходили в действующую овражную эрозию. Отбор образцов на каждой площадке производился в пяти местах на одинаковой отдаленности друг от друга в верхней, средней и нижней частях склона в слое 0–20 см.

Структурно-агрегатный состав определяли по Н.И. Саввинову, при изучении водопрочности структурных агрегатов разных размеров использовали метод П.И. Андрианова.

Анализы показали, что содержание агрономически ценных агрегатов (10–0,25 мм) под многолетними травами естественных сообществ в 30-сантиметровом слое заметно выше и составляет 88,13 %, под сеяными многолетними травами несколько ниже – в среднем 78,83 % (таблица). В почве под яровой пшеницей их количество значительно ниже – 69,0 %. Максимальное содержание наиболее ценной фракции структуры (5–1 мм) отмечено также под травами естественных сообществ. Почва под сеяными травами и яровой пшеницей характеризуется повышенным содержанием глыбистых (> 10 мм) агрегатов (16,22 и 26,92 % соответственно) и пылеватых (< 0,25 мм) частиц – более 4 %.

Структурно-агрегатный состав чернозема обыкновенного под травами и эродированного склона (по Н.И. Саввинову)

|

Варианты |

Структурный состав, % |

Водопрочность, % |

КС* |

|||

|

> 10 мм |

10–0,25 мм |

5,0–1,0 мм |

< 0,25 мм |

|||

|

Почва под травами |

||||||

|

Травы естественных сообществ |

11,08 |

88,13 |

55,89 |

2,43 |

82,61 |

6,5 |

|

Сеяные травы |

16,22 |

78,83 |

36,28 |

4,39 |

70,54 |

3,8 |

|

Яровая пшеница |

26,92 |

69,0 |

27,65 |

4,1 |

66,52 |

2,5 |

|

Участок 1 (плоскостная эрозия) |

||||||

|

Верхняя часть склона |

17,5 |

79,4 |

34,3 |

3,1 |

72,5 |

3,85 |

|

Средняя часть склона |

17,7 |

85,4 |

56,4 |

2,8 |

63,5 |

4,17 |

|

Нижняя часть склона |

10,3 |

84,4 |

27,1 |

5,3 |

61,6 |

5,41 |

|

Намытая почва |

30,7 |

68,2 |

45,5 |

1,0 |

72,3 |

2,15 |

|

Участок 2 (овражная эрозия) |

||||||

|

Верхняя часть склона |

11,7 |

84,0 |

39,9 |

4,4 |

61,0 |

5,22 |

|

Средняя часть склона |

16,6 |

82,2 |

45,1 |

1,3 |

74,1 |

4,59 |

|

Нижняя часть (намытая почва) |

11,0 |

85,3 |

48,9 |

3,7 |

61,8 |

5,80 |

Примечание. КС* – коэффициент структурности

Мокрое просеивание почвенных образцов показало, что наибольшим содержанием водопрочных агрегатов обладает почва под травами из естественных сообществ, что связано с формированием в данном слое значительно большей корневой массы [13], способствующей гумификации почвы и «слипанию» механических частиц в прочные агрегаты. Самой низкой водопрочностью агрегатов обладает почва под яровой пшеницей – 66,5 %. Следует заметить, содержание водопрочных агрегатов в почве под сеяными травами несколько выше.

Для детального изучения структурно-агрегатного состояния эродированного чернозема обыкновенного нами были проведены исследования на двух участках. Участок 1 представлял собой склон крутизной 5°, где проявлялась плоскостная эрозия. Участок 2 – склон с проявлением линейной эрозии.

Установлено, что в среднем содержание глыбистых агрегатов выше в верхней и средней частях эродированного склона (участок 1), книзу оно уменьшается, значительно больше их содержится в намытой в результате эрозии почве (таблица). На участке 2 глыбистых фракций больше в средней части склона.

Содержание агрономически ценных агрегатов в эродированных почвах относительно равномерное. На участке 1 оно ниже в верхней части, а на участке 2 – в средней части склона. На участке 1 водопрочных агрегатов меньше в средней и нижней частях склона, на участке 2, наоборот, в верхней части и в намытой эрозией почве.

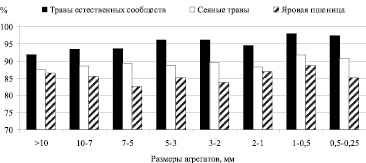

Определение водопрочности почвенных агрегатов методом П.И. Андрианова показало (рис. 1, а), что под всеми видами трав наиболее высокая водопрочность характерна для агрегатов размерами 1–0,5 и 0,5–0,25 мм. Агрегаты размерами > 10 и 10–7 мм имеют, наоборот, меньшую водопрочность. В целом, с уменьшением размера агрегатов заметно повышается их водопрочность.

а

а

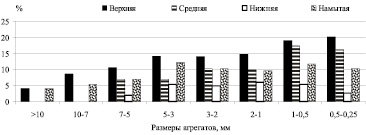

б

б

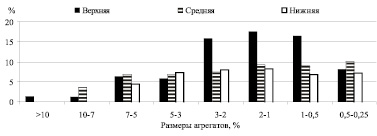

в

в

Рис. 1. Водопрочность агрегатов чернозема обыкновенного (по П.И. Андрианову): под травами (а), эродированная почва (б – участок 1, в – участок 2)

Анализ водопрочности почвы на эродированных склонах показал, что почти все агрегаты размером более 10 и 10–7 мм на всех частях склона оказались неводопрочными (рис. 1 б, в). Водопрочность агрегатов не достигает 30,0 %, хотя при определении водопрочности методом мокрого просеивания по Н.И. Саввинову были получены более высокие результаты. Это позволяет судить о низкой устойчивости эродированных почв к действию воды. Аналогичные результаты были получены М.Н. Заславским [5], М.С. Кузнецовым и Г.П. Глазуновым [8], которые показали, что в результате плоскостной эрозии вниз по склону происходит увеличение скорости водного потока, способствующего наибольшему разрушению водопрочных агрегатов в средней и нижней части склона. Наши данные, кроме того, показали, что на склоне с проявлением плоскостной эрозии агрегаты намытой в результате эрозии почвы имеют более высокую водопрочность по сравнению с почвенными агрегатами нижней части склона. Это связано со вторичным структурообразованием из мелкодисперсного материала, принесенного из вышерасположенных частей склона.

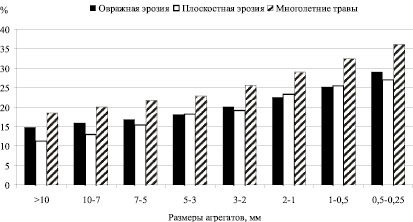

Определение влагоемкости по фракциям структуры показал (рис. 2), что более высокие значения характерны для агрегатов под многолетними травами. При этом более высокая капиллярная влагоемкость характерна для агрегатов размером 1–0,5 и 0,5–0,25 мм. Несколько уступают им агрегаты размером 3–2 и 2–1 мм. В целом, с уменьшением размера агрегатов отмечена тенденция к увеличению влагоемкости, которая наблюдается и в эродированных почвах. На участке 1 с проявлением плоскостной эрозии в среднем для слоя 0–20 см наибольшей влагоемкостью обладают почвенные агрегаты в средней части склона.

Рис. 2. Влияние многолетних трав на влагоемкость агрегатов разных размеров в черноземе обыкновенном

Значительно более высокая и более выровненная влагоемкость характерна для структурных агрегатов намытой почвы. На участке с овражной эрозией на нижней часть склона, где наблюдается накопление эрозионного материала, отмечена более повышенная влагоемкость агрегатов.

Таким образом, с развитием эрозионных процессов в почве ухудшаются их водно-физические показатели, такие как структурный состав, водопрочность, влагоемкость. Установлено, что с уменьшением размера агрегатов повышается их водопрочность и влагоемкость. Многолетние травы, как сеяные, так и из состава естественных сообществ, способствуют оптимизации водно-физических параметров чернозема обыкновенного.

Рецензенты:

Янтурин С.И., д.б.н., профессор, заведующий кафедрой экологии, ФГБОУ ВПО «Сибайский институт» (филиала) БашГУ, г. Сибай;

Семенова И.Н., д.б.н., старший научный сотрудник, «Институт региональных исследований РБ», доцент кафедры экологии, ФГБОУ ВПО «Сибайский институт» (филиала) БашГУ, г.Сибай.

Работа поступила в редакцию 02.06.2014.

Библиографическая ссылка

Хасанова Р.Ф., Суюндукова М.Б., Суюндуков Я.Т., Ахметов Ф.Р. ОПТИМИЗАЦИЯ АГРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО ПОД ВЛИЯНИЕМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ // Фундаментальные исследования. 2014. № 8-5. С. 1095-1099;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34724 (дата обращения: 20.12.2025).