Научно-технологический прогресс вызвал к жизни высокотехнологичные производства, основанные на создании современных разработок и получении на их базе нового продукта или услуги. В результате возникла потребность в актуальных механизмах управления самим процессом перехода от научной идеи к конечному продукту. Так, в начале XX века Йозефом Шумпетером было введено понятие «инновация», и уже к концу XX века было создано множество моделей инновационных процессов, отражающих преобразования научно-технических идей в готовый продукт.

Английский экономист Рой Росвелл в 1994 году, проанализировав все подходы к моделированию инновационных процессов, сделал вывод о том, что существующие линейные модели не достаточно качественно отражают турбулентность сегодняшнего мира. Возникает необходимость в нелинейных моделях инновационных процессов. В своей работе [6] Р. Росвелл предложил новую классификацию инновационных процессов, где, наряду с линейными моделями, нашли свое место модели нелинейного вида (модели поколений G3, G4, G5). На сегодняшний день большинство исследователей инновационных процессов ориентируются на предложенную в рамках классификации Росвелла модель пятого поколения.

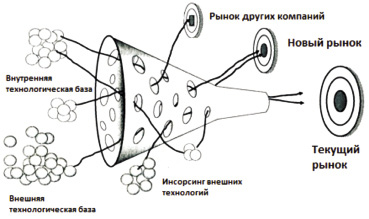

Наибольший интерес среди моделей G5 представляют модели, построенные по типу воронки. К ним можно отнести модель Уилрайта – Кларка, часто называемую моделью «Воронка» [7], а также модель открытых инноваций, предложенную Генри Чесборо (рис. 1), которая базируется на модели Уилрайта – Кларка. Выстраивание инновационных процессов в соответствии с этой моделью позволяет ускорить инновации благодаря целевым потокам знаний (инсорсинг внешних технологий), а также коммерциализовать непрофильные технологии компании путем технологического трансфера [4].

Модели пятого поколения отличаются от ранее созданных тем, что в них применяется процесс конвергенции – сближения, схождения. Попытаемся дать трактовку данному термину в приложении к инновационному процессу.

Рис. 1. Модель открытых инноваций (Г. Чесборо)

Впервые термин «конвергенция» был применен для описания одного из процессов эволюции живых систем. На сегодняшний день этот термин употребляется в различных гуманитарных и естественных науках:

- биология – схождение признаков в процессе эволюции неблизкородственных групп организмов [1];

- экономика – сближение различных экономических систем, стирание различий между ними, обусловленное общностью социально-экономических проблем и наличием единых объективных закономерностей развития [3];

- социология – процесс постепенного сближения противоположных обществ, систем [1];

- лингвистика – схождение, уподобление элементов языка (например, звуков) или различных языков [1].

При анализе терминов можно заметить, что термин «конвергенция» в различных сферах применяется для описания различных процессов схождения к единообразному результату. В свою очередь, модель «Воронка» Уилрайта – Кларка и модель открытых инноваций Г. Чесборо подразумевают под собой «отсеивание» научно-технических идей в результате инновационного процесса и получение конечного продукта. Таким образом, мы полагаем, что конвергенция в инноватике – это процесс схождения большого числа различных научно-технических идей к единственному практически реализуемому продукту, востребованному на конкретном рынке.

В различных сферах деятельности наряду с процессами конвергенции протекают процессы дивергенции. Термин «дивергенция» трактуется различным образом в зависимости от области знания и в большинстве своем является противоположностью конвергенции. Как правило, процессы дивергенции протекают наряду с процессами конвергенции, взаимодополняя друг друга и обеспечивая некую устойчивость системы в целом.

Американский психолог Джой Пол Гилфорд в 1959 году предложил новый подход к способам выработки креативного мышления, который базировался на взаимном дополнении конвергентного типа мышления дивергентным [5]. Данный подход получил широкое применение в современных методах генерации инновационных продуктов и решений (геймшторминг, дизайн-мышление).

В работах Дж. Гилфорда под конвергентным («сходящимся») мышлением понимается поиск единственного решения, а под дивергентным («расходящимся») мышлением понимается «веерообразный» поиск по всем направлениям, часто приводящий к оригинальным решениям.

В теории, предложенной Дж. Гилфордом, дивергентная составляющая мышления органично дополняет его конвергентную составляющую. Инновационный процесс, являясь процессом научно-технического творчества, позволяет поставить вопрос о применимости дивергентной составляющей к моделям инновационных процессов, построенных по конвергентному типу. О теоретической возможности применения принципов дивергентного и конвергентного процессов к области управления инновациями также говорит Люк де Брабандер в своей работе [2]. В данной работе предложена классификация различных видов деятельности в зависимости от типов мышления (таблица).

Классификация видов деятельности в зависимости от типов мышления (по Люку де Брабандеру)

|

Конвергентное мышление |

Дивергентное мышление |

|

Исследовать |

Судить |

|

Наблюдать |

Оценивать |

|

Воображать |

Анализировать |

|

Изобретать |

Классифицировать |

|

Мечтать |

Сравнивать |

|

Преувеличивать |

Выбирать |

|

Провоцировать |

Избегать лишних затрат |

|

Ассоциировать |

Просчитывать |

|

Моделировать |

Планировать |

|

Комбинировать |

Решать |

|

Будоражить |

Выбирать |

|

Визуализировать |

Определять |

|

Сомневаться |

Организовывать |

При анализе таблицы можно определить, что процесс дивергентного мышления присущ видам деятельности, с помощью которых происходит процесс генерации новых научно-технологических решений, а процесс конвергентного мышления присущ логическому процессу отбора верного решения из множества других, что также является одним из этапов на пути к созданию инновационного продукта.

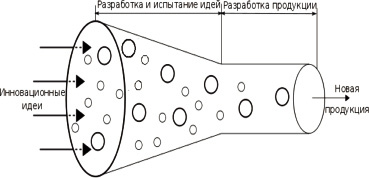

Итак, дивергентная часть может дополнить современные модели инновационного процесса пятого поколения (G5-модели) и совершенствовать их. Тогда позволим себе дополнить базирующуюся на конвергентной составляющей модель Уилрайта – Кларка (рис. 2) дивергентной составляющей. Модель имеет два элемента, соответствующих двум этапам разработки инновационного продукта – этап Разработки и испытания идей и этап Разработки собственно продукции, а также ряд фильтров, позволяющих отсеивать инновационные идеи, конкурирующие за ресурсы.

Рис. 2. Модель Уилрайта ‒ Кларка

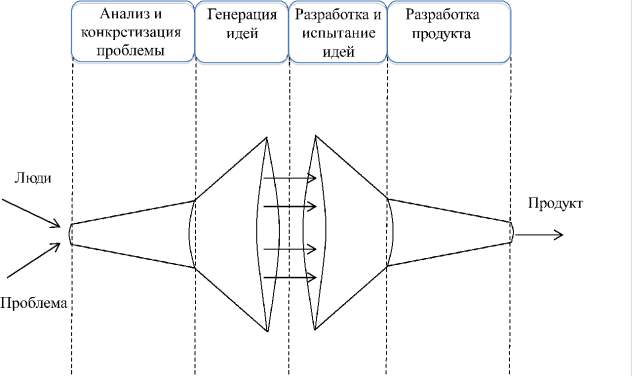

Примем допущение, что конвергентный и дивергентный процессы во многом зеркально отражают друг друга. Тогда дивергентная часть полностью будет повторять конвергентную составляющую. Результат добавления новой составляющей к модели по типу «Воронка» (модели Уилрайта – Кларка) представлен на рис. 3.

В полученной модели, по аналогии с моделью Уилрайта – Кларка, можно выделить ряд этапов, характеризующих инновационный процесс (добавляются 1 и 2 этапы, 3 и 4 этапы остаются аналогичными модели Уилрайта – Кларка):

1. Анализ и конкретизация проблемы – при генерации инновационных решений необходима четкая формулировка и всесторонний анализ проблемы/задачи, решение которой приведет нас к технологическому новшеству.

2. Генерация идей – процесс непосредственной генерации большого числа идей по решению обозначенной проблемы/задачи с применением инструментов дивергентного мышления (геймшторминг, дизайн-мышление, теория решения изобретательских задач и др.).

3. Разработка и испытание идей.

4. Разработка продукта.

Полученная в результате совмещения дивергентного и конвергентного процессов модель инновационного процесса требует совершенствования в части постановки внутренних фильтров, позволяющих повысить конверсию на всех этапах инновационного процесса. Кроме того, использование принципов открытых инноваций к дивергентной части модели позволит ускорить внутренние инновационные процессы путем привлечения (инсорсинга) внешних ресурсов на различных этапах.

Рис. 3. Дивергентная и конвергентная части модели по типу «Воронка»

Экономика знаний, которая является высшим этапом развития постиндустриальной экономики, требует от организаций повышения эффективности использования человеческих ресурсов, развития креативных способностей персонала и мотивации на генерацию новых идей и решений в различных областях науки и техники. Управление процессом дивергентного мышления позволит удовлетворить потребности организаций при переходе к экономике знаний. Предлагаемая модель, в свою очередь, позволит оптимизировать трудовые ресурсы, задействованные в процессе создания инновационного продукта, максимально эффективно управлять человеческим потенциалом при генерации новых технологических идей.

Рецензенты:

Максимов А.Д., д.э.н., профессор, генеральный директор ООО «Топком», г. Пермь;

Молодчик А.В., д.э.н., профессор, научный директор, ГОО ДПО «Институт повышения квалификации «Региональный межотраслевой центр переподготовки кадров», г. Пермь.

Работа поступила в редакцию 21.05.2014.

Библиографическая ссылка

Гершанок Г.А., Кузовников И.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНВЕРГЕНТНОЙ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ПУТЕМ ДОБАВЛЕНИЯ ДИВЕРГЕНТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ // Фундаментальные исследования. 2014. № 8-2. С. 372-375;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34562 (дата обращения: 27.01.2026).