Благодаря высокой летучести кислородных соединений рений и в меньшей степени осмий возгоняются и переходят в газовую фазу в процессе пирометаллургической переработки ренийсодержащих медных концентратов. Металлы неравномерно распределяются между промывной кислотой и сернокислотным шламом при мокрой очистке конвертерных и электропечных газов, поступающих в сернокислотное производство [2, 5].

Действующие схемы медеплавильных заводов, использующих ренийсодержащее сырье, предусматривают переработку шлама и промывной кислоты сернокислотного производства, являющихся концентраторами редких и благородных металлов. Промывная кислота сернокислотного цеха содержит 0,1–0,5 г/л рения и до 500 г/л Н2SО4, а также примеси меди, цинка, железа, мышьяка и служит основным источником получения рения по экстракционной технологии с получением товарного перрената аммония. При реэкстракции рения аммиаком осмий также извлекается из органической фазы и переходит в реэкстракт. Из реэкстракта после упаривания осаждается перренат аммония, в котором содержание осмия незначительно, маточный раствор возвращается в процесс. В рениевой технологии происходит накопление осмия в «черных осадках», возникающих на границе раздела фаз в экстракционных колоннах. Межфазные осадки образуются в малых количествах, содержат, наряду с рением, до 4000–5000 г/т осмия и рассматриваются как один из перспективных источников для его возможного извлечения [1, 3, 4].

Цель исследования. При гидрометаллургической переработке «черных осадков», ориентированной на получение товарных осмиевых продуктов, образуются сернокислотные растворы, содержащие в значительных количествах рений (до 1 г/дм3) на фоне заметных содержаний хрома (до 60 г/дм3) и селена (до 5 г/дм3). Высокое содержание рения в отработанных растворах, поступающих на обеззараживание и сброс, предопределяет безвозвратное техногенное рассеяние рения и обусловливает необходимость разработки эффективных методов концентрирования рения.

Учитывая специфику образующихся насыщенных растворов, исследованы сорбционные свойства высокоосновных анионитов АВ-17-10П и АМП, а также низкоосновной смолы АН-105-12П.

Материалы и методы исследования

Подготовка сорбентов проводилась стандартными методами. Навеска смолы АМП для отмывания ионов железа и набухания трижды заливалась раствором соляной кислоты (1:3) и выдерживалась в течение суток до исчезновения желтой окраски сорбента. Далее после промывки в течение двух часов смола для перевода в SO42– форму обрабатывалась раствором 500 г/дм3 серной кислоты и промывалась до слабокислой реакции.

Навески остальных смол заливались раствором 250 г/дм3 хлорида натрия и выдерживались сутки. Далее смолы дважды по 1 часу обрабатывали 5 %-м раствором соляной кислоты. Затем иониты заливались 5 %-м раствором серной кислоты, выдерживались сутки для перевода его в SO42– форму, и после декантации и промывали смолу водой до слабокислой реакции.

Емкостные свойства сорбентов изучались в статистических условиях на модельных и реальных технологических растворах. Навеска сорбента обрабатывалась в течение определенного времени раствором, содержащим рений, при комнатной температуре. Перемешивание осуществлялось в закрытых конических колбах на механическом встряхивателе. Модельные растворы содержали 0,5 г/л рения, вводимого в виде перрената калия, и вариантное количество серной кислоты в рН области. В реальных растворах, откорректированных по рН, содержание основных элементов колебалось в пределах (г/дм3): 20–50 Сr; 2,5–5,0 Se, 0,1–1,0Re . Изучалось влияние исходного содержания рения в растворе (10–500 мг/дм3), кислотности растворов (рН 1–4), продолжительности сорбции (0,5–6 часов). Исходные растворы, фильтраты, элюаты, проводы, начальные и конечные смолы анализировали на содержание рения экстракционно-спектрофотометрическим методом с α-фурилдиоксимом.

Результаты исследования и их обсуждение

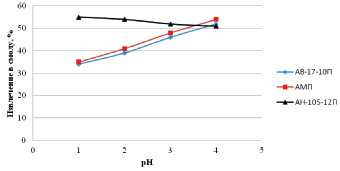

Было исследовано влияние кислотности раствора на емкостные характеристики сорбентов в следующем диапазоне рН 4 – 200 г/л H2SO4.

Емкость смол АМП и АВ-17-10П возрастает с увеличением рН в исследованном интервале и характеризуется близкими величинами емкости (рис. 1). Проницаемость низкоосновного сорбентаАН-105-12П с возрастанием рН снижается.

Рис. 1. Влияние рН раствора на емкость анионитов по рению

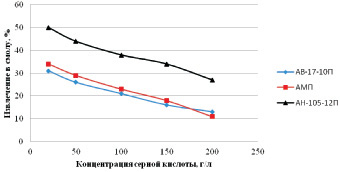

Также была произведена оценка влияния кислотности раствора на емкостные свойства исследуемых смол при концентрациях серной кислоты до 200 г/л. Из результатов эксперимента следует, что повышение содержания серной кислоты значительно снижает извлечение рения на всех образцах (рис. 2).

Рис. 2. Влияние концентрации серной кислоты в растворе на емкость анионитов по рению

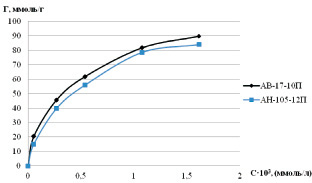

На пористых смолах – сильноосновном анионите АВ-17-10П и низкоосновном АН-105-12П – на модельных растворах были сняты изотермы сорбции в диапазоне равновесных концентраций до 0,3 г/дм3 рения при рН 2,0 (рис. 3).

Рис. 3. Изотермы сорбции рения из сернокислых растворов

В пределах равновесных концентраций рения, не превышающих 15–20 мг/дм3, начальные участки изотермы линейны. Изотермы сорбции выпуклы и, следовательно, позволяют получать повышенную емкость из бедных растворов, что весьма перспективно для извлечения рения из технологических растворов.

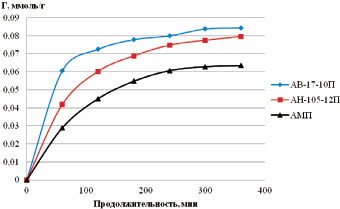

Кинетические кривые (рис. 4) свидетельствуют о том, что наиболее эффективно сорбция осуществляется на смоле АВ-17-10П. При увеличении продолжительности к показателям сорбции на сорбенте АВ-17-10П приближаются результаты на низкоосновной смоле АН-105-12П. Полученные опытные результаты позволяют для испытанных сорбентов составить ряд убывания относительного извлечения рения: АВ-17-10П > АН-105-12П > АМП.

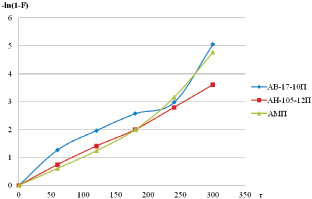

Для смол АН-105-12П, АВ-17-10П и АМП в статистических условиях была изучена кинетика сорбции. На анионите АН-105-12П в координатах –ln(1-F) – τ наблюдается линейная зависимость, характерная для процессов, лимитирующихся внешней диффузией (рис. 5). Для высокоосновных смол наблюдаются значительные отклонения от линейности, характерные для гелевой кинетики, причем скорость сорбции на смоле АВ-17-10П в первый момент времени выше, чем на АН-105-12П, а затем резко тормозится, несмотря на низкие содержания рения в сорбенте. Для смолы АМП скорость сорбции, по сравнению с АН-10-12П, ниже даже в начальный период и также резко тормозится во времени в связи с внутридиффузионным характером кинетики.

Рис. 4. Интегральные кинетические кривые сорбции рения

Рис. 5. Обработка кинетических данных сорбции рения в координатах –ln(1-F) – τ

Учитывая, что лимитирующей стадией сорбции рения на смоле АН-105-12П является внешняя диффузия и коэффициент распределения рения при рН 2 достаточно велик (около 10000), принципиально возможно использование больших скоростей пропускания раствора через ионообменные колонны в динамическом режиме сорбции.

Для работы на технологических растворах были отобраны аниониты АН-105-12П и АВ-17-10П. В отличие от модельных растворов технологические содержат до 5 г/л селена и до 50 г/л общего хрома, при этом концентрация шестивалентного хрома находится в пределах 5–8 г/л. Извлечение рения при сорбции на анионите АН-105-12П снижается в отличие от СОЕ на модельных растворах на 25-35 %; незначительно уступает в емкостных показателях высокоосновный анионит АВ-17-10П.

Резюмируя, можно отметить, что низкоосновная смола АН-105-12П, а также сильноосновные смолы АВ-17-10П и АМП обладают высокой емкостью по рению, причем при повышении рН раствора емкость всех изученных анионитов возрастает. При сорбции рения на пористой низкоосновной смоле АН-105-12П лимитирующей стадией процесса является внешняя диффузия, в то время как на высокоосновных сорбентах АВ-17-10П и АМП наблюдается переход во внутридиффузионную область при содержании рения значительно ниже СОЕ. Изотермы сорбции на смолах АН-105-12П и АВ-17-10П в широком диапазоне равновесных концентраций рения и рН 2,0 выпуклы, что позволяет получать повышенную емкость из низкоконцентрированных рениевых растворов. В заключение следует также отметить, что в настоящее время на рынке ионообменных смол присутствуют новые типы сорбентов, в том числе имеющие высокую селективность по отношению к рению в кислой среде (например, компании «Purolite»), что обусловливает целесообразность продолжения исследований по выбору максимально эффективного ионита.

Рецензенты:

Дубовиков О.А., д.т.н., доцент кафедры печных технологий и переработки энергоносителей, ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург;

Бричкин В.Н., д.т.н., заведующий кафедрой металлургии, ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург.

Работа поступила в редакцию 15.05.2014.

Библиографическая ссылка

Петров Г.В., Бодуэн А.Я., Фокина С.Б., Мардарь И.И. ИОНООБМЕННАЯ СОРБЦИЯ РЕНИЯ ИЗ СЕРНОКИСЛЫХ ХРОМСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ // Фундаментальные исследования. 2014. № 8-1. С. 37-41;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34503 (дата обращения: 17.12.2025).