По современным данным, зеркальный синдром, когда внутренние органы зеркально меняют свое месторасположение и форму, является одной довольно редкой аномалией развития [1, 2]. Частота встречаемости зеркального синдрома варьирует от 1:10000 до 1:20000 населения [3, 5]. Развитие данной аномалии обусловлено генетически [1]. Нередко люди с зеркальным расположением внутренних органов доживают до старости, абсолютно не догадываясь о своих особенностях [3, 4]. В некоторых случаях аномалия сочетается с пороками развития внутренних органов и злокачественными опухолями, при этом продолжительность жизни человека, как правило, невелика [5].

Материалы и методы исследования

На базе БУЗ ВО «Воронежское областное бюро СМЭ» исследован труп мужского пола долихоморфного типа телосложения и с мужской формой живота, умершего в возрасте 55 лет от осложнений ишемической болезни сердца.

Результаты исследования и их обсуждение

На аутопсии трупа обнаружено зеркальное расположение внутренних органов и кровеносных сосудов, сочетанное с аномалиями развития печени, желудка и селезенки.

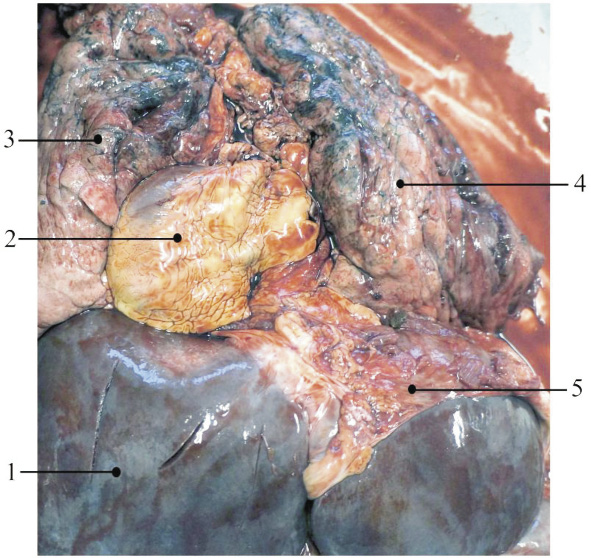

При вскрытии грудной полости обнаружено, что правое легкое состоит из двух долей, а левое – из трех (рис. 1). При этом горизонтальная борозда в левом легком была слабо различима. В воротах правого легкого, в сагиттальной плоскости, верхнее положение занимала правая легочная артерия, которую дуга аорты огибала спереди назад, уходя в заднее средостение. Ниже лежали правый главный бронх и две легочные вены. В воротах же левого легкого верхнее положение занимал левый главный бронх, который сверху и сзади наперед огибала непарная вена, впадающая затем в верхнюю полую вену, лежащую слева от восходящей аорты. Под левым бронхом располагались сверху вниз левая верхняя легочная вена, легочная артерия и левая нижняя легочная вена.

Перикард рассечен крестообразным разрезом. Сердце (размерами 13,5×12,0×7,0 см) располагалось преимущественно справа от срединной линии (рис. 1). Правую границу сердца образовывал левый желудочек сердца, нижнюю – левый и правый желудочки, левую – правый желудочек и правое предсердие с одноименным ушком. Верхушка сердца скелетотопически проецировалась в пятом межреберье по правой среднеключичной линии. Места отхождения и впадения крупных кровеносных сосудов сердца (аорта, легочный ствол, легочные вены, верхняя и нижняя полые вены) соответствовали анатомической норме. Слева от восходящей аорты лежала верхняя полая вена, справа – легочный ствол. Восходящая аорта переходила в дугу аорты, скелетотопически соответствующей центру рукоятки грудины. При этом дуга аорты была направлена слева направо и спереди назад, огибая левый корень легкого, уходя в заднее средостение.

Рис. 1. Извлеченный органокомплекс внутренних органов с их зеркальным расположением (situs viscerum inversus). Обозначения: 1 – печень (hepar); 2 – сердце (cor); 3 – правое легкое (pulmo dextra); 4 – левое легкое (pulmo sinister); 5 – диафрагма (diaphragma)

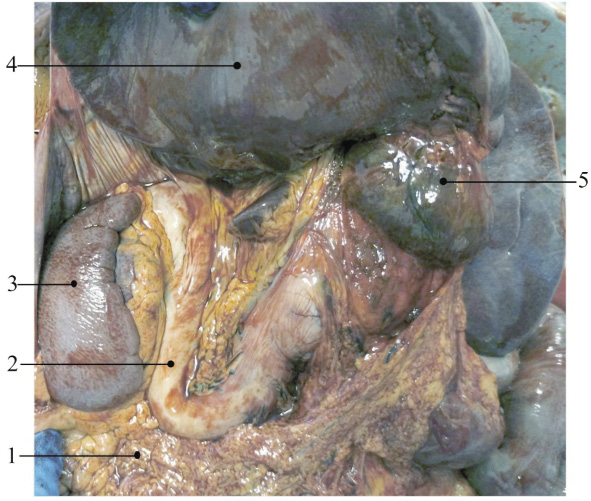

Желудок, крючковидной формы, малой кривизной обращен влево (рис. 2). К большей части большой кривизны желудка прилежала двудольчатая селезенка (рис. 3) размерами 12,0×6,5×1,5 см (латерально-расположенная, большая доля) и 7,0×5,0×1,0 см (медиально-расположенная, нижняя доля). Желудок переходил в двенадцатиперстную кишку подковообразной формы, скелетотопически располагавшуюся на уровне от второго до четвертого поясничных позвонков. К вогнутой поверхности двенадцатиперстной кишки, обращенной вправо, прилегала головка поджелудочной железы. Хвост поджелудочной железы примыкал к селезенке ниже ворот между ее двумя долями.

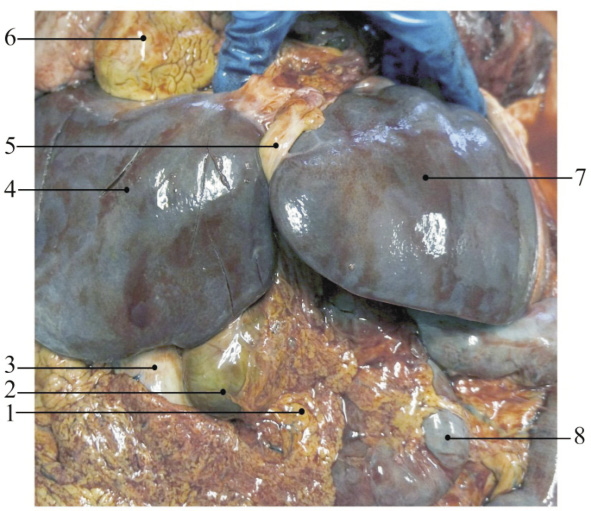

Печень занимала большую часть верхнего этажа брюшной полости (рис. 4). На переднюю брюшную стенку она проецировалась по всей надчревной области. Обе доли печени были практически равными по размерам: правая доля – 32,0×17,0×16,0 см, левая доля – 30,0×15,0×14,0 см. В передней части борозды между долями печени залегал желчный пузырь размерами 14,0×6,1×5,5 см, покрытый брюшиной со всех сторон. На переднюю брюшную стенку дно желчного пузыря проецировалось непосредственно под мечевидным отростком. Ко дну и телу желчного пузыря был припаян большой сальник.

Отделы тонкого и толстого кишечника характеризовались обычным анатомическим расположением. Червеобразный отросток отходил от купола слепой кишки, направление его было восходящим, причем по всей длине он был припаян к передневнутренней поверхности слепой кишки. Органы и сосуды малого таза не исследовались.

Рис. 2. Извлеченный органокомплекс с зеркальным расположением внутренних органов (situs viscerum inversus). Обозначения: 1 – большой сальник (omentum majus); 2 – желудок (gaster); 3 – селезенка (lien); 4 – правая доля печени (lobus hepatis dextra); 5 – желчный пузырь (vesica fellea)

Рис. 3. Двудольчатая селезенка, извлеченная из органокомплекса с зеркальным расположением внутренних органов (situs viscerum inversus)

Рис. 4. Извлеченный органокомплекс с зеркальным расположением внутренних органов (situs viscerum inversus). Обозначения: 1 – большой сальник (omentum majus); 2 – желчный пузырь (vesica fellea); 3 – желудок (gaster); 4 – правая доля печени (lobus hepatis dextra); 5 – серповидная связка печени (ligamentum falciforme hepatis); 6 – сердце (cor); 7 – левая доля печени (lobus hepatis sinister); 8 – тонкий кишечник (intestinum tenue)

В клинической практике при обследовании пациентов с зеркальным расположением внутренних органов имеется большая вероятность анатомической дезориентировки, что может повлечь постановку неправильного диагноза и выбор некорректного метода лечения заболевания.

Рецензенты:Глухов А.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей хирургии, ГБОУ ВПО «ВГМА им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж;

Андреев А.А., д.м.н., профессор кафедры общей хирургии, ГБОУ ВПО «ВГМА им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж.

Работа поступила в редакцию 14.03.2014.

Библиографическая ссылка

Черных А.В., Витчинкин В.Г., Закурдаев Е.И., Болотских В.А., Малеев Ю.В., Попова М.П., Белов Е.В., Шевцов А.Н. РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ЗЕРКАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ, СОЧЕТАННЫЙ С АНОМАЛИЯМИ СТРОЕНИЯ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ И СЕЛЕЗЕНКИ // Фундаментальные исследования. 2014. № 4-2. С. 389-392;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33851 (дата обращения: 30.01.2026).