Проблема самосознания и связанных с ним феноменов, таких как Я, Я-образ, Я-концепция, самость и ряд других, в настоящее время входит в новый пик своей актуальности. Острый интерес к данной проблематике обусловлен тенденцией гуманизации всех общественных процессов и жизни в целом, повышения роли человека в активном преобразовании окружающего мира и самого себя.

В психологических исследованиях зарубежных и отечественных авторов прослеживается разнообразие подходов и точек зрения на феномены самосознания. Одни ученые склонны уделять большее внимание вопросам сущности и структуры самосознания (В.С. Мерлин, В.С. Мухина, И.И. Чеснокова, А.Г. Спиркин, Г.Н. Кригер, А.В. Фалеев и др.), его формированию и развитию (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, П.Р. Чамата, Е.В. Шорохова, В.С. Мухина, А.Г. Спиркин, Г.Н. Григер, Е.Н. Шутенко, А.К. Болотова и др.). Другие исследователи делают акцент на изучении сущности и структуры Я-концепции (С. Кули, Дж. Мид, К. Роджерс, Р. Бернс, В.В. Столин, А.В. Захарова и др.), механизмах ее формирования и развития (И.С. Кон, Д. Харт, В. Дамон, Ж. Пиаже и др.), уровневом строении самосознания и Я-концепции (И.И. Чеснокова, В.В. Столин, И.С. Кон, А.Б. Орлов, З.В. Диянова, Т.М. Щеголева и др.). Научный интерес третьей группы авторов представляют главным образом механизмы формирования и содержание разнообразных Я-образов (С. Кули, Дж. Мид, К. Роджерс, С. Эпштейн, М. Розенберг, Т. Шибутани, Р. Бернс, З. Фрейд, К. Хорни, Х. Кохут, Е. Зиглер, Л.Г. Уляева и др.). Отдельное внимание уделяется природе, структуре и механизмам самоотношения и самооценки (Р. Бернс, Л.С. Выготский, И.И. Чеснокова, А.В. Захарова, М. Розенберг, В.В. Столин, А.Г. Спиркин, Е.Т. Соколова, С.Р. Пантилеев, Н.И. Сарджвеладзе и др.), связи самооценки с поведением и деятельностью (Х. Хекхаухен, А.Г. Спиркин, Г.И. Морева и др.), регуляторной функции самосознания (Л.И. Божович, В.С. Столин, А.Г. Спиркин, Н.И. Сарджвеладзе, А.А. Налчаджян и др.). Несмотря на большое количество работ, посвященных самосознанию и его производных, наблюдается отсутствие единства в понимании как самих изучаемых феноменов, так и взаимосвязей между ними, что затрудняет дальнейшее исследование самосознания с позиции системного подхода и порождает необходимость анализа данной проблематики.

Системный подход предполагает исследование самосознания как некой системы, понимаемой как «множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство» [В.Н. Садовский, 1976], что позволяет не только раскрыть целостность объекта и обеспечивающих его механизмов, не только выявить многообразие типов его связей, но и построить на этой основе единую теоретическую картину [И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин, 1976; В.А. Гневко, 2012].

Прежде чем выделить структурные компоненты самосознания и описать связи между ними, раскроем существующие в научном мире взгляды на феноменологию самосознания. Проведенный контент-анализ литературы по данной научной проблематике [В.С. Агапов, 1999; А.В. Иващенко, В.С. Агапов, И.В. Барышникова, 2000] свидетельствует о том, что существует значительное разнообразие в определении понятия «самосознания» и как минимум три точки зрения на его соотношение с понятием «Я-концепция».

Значительная часть авторов полагает, что понятие «самосознание» является родовым по отношению к понятию «Я-концепция», относя последнюю к центральному образованию самосознания [З.В. Диянова, Т.М. Щеголева, 1993], к итоговому продукту процессов самосознания [В.В. Столин, 1983; Р. Бернс, 1986; А.В. Захарова, 1993; Г. Олпорт, 2002; Т.В. Архиреева, 2002]. Вторая группа исследователей исходит из того, что понятие «Я-концепция» является родовым по отношению к понятию «самосознание», считая последнее компонентом Я-концепции [В.С. Агапов, 1999; А.В. Иващенко, В.С. Агапов, И.В. Барышникова, 2000]. Наконец, существует позиция, согласно которой понятия «Я-концепция» и «самосознание» отождествляются и используются в качестве синонимов [А.Б. Орлов, 2000; В.И. Моросанова, Е.А. Аронова, 2007; А.А. Налчаджян, 2010].

Придерживаясь первой точки зрения и не акцентируя внимание на различиях в понимании феномена самосознания, вычленим те общие черты, которыми авторы характеризуют данное явление:

- Направленность самосознания личности на саму себя [Л.И. Божович, 1955; А.Г. Спиркин, 1972, 2006; В.С. Мерлин, 1970; И.И. Чеснокова, 1977; Б.Г. Ананьев, 1980; И.С. Кон, 1981; З.В. Диянова, Т.М. Щеголева, 1993].

- Наличие процессуальной стороны самосознания представленной процессами самопознания, дифференциации и интеграции Я-образов, в результате действия которых происходит содержательное наполнение самосознания [Л.И. Божович, 1955; И.И. Чеснокова, 1977; Б.Г. Ананьев, 1980; А.Н. Леонтьев, 1983; Л.С. Выготский, 1984; С.Л. Рубинштейн, 2002].

- Включенность в самосознание процесса самоотношения и его производных [В.С. Мерлин, 1970; И.И. Чеснокова, 1977; В.В. Столин, 1983; Р. Бернс, 1986; С.Р. Пантилеев, 1991; З.В. Диянова, Т.М. Щеголева, 1993].

- Реализация регулирующей роли самосознания по отношению к деятельности [В.С. Мерлин, 1970; И.И. Чеснокова, 1977; И.С. Кон, 1981; В.В. Столин, 1983; Х. Хекхаузен, 1986].

Вышеперечисленные сущностные характеристики приводят нас к широко распространенной в научной литературе трехкомпонентной структуре самосознания, включающей в себя когнитивную, эмоциональную и поведенческую составляющие [И.И. Чеснокова, 1977; И.С. Кон, 1981, 1984; В.В. Столин, 1983; Р. Бернс, 1986; А.В. Иващенко, В.С. Агапов, И.В. Барышникова, 2000; Н.И. Сарджвеладзе, 2000; В.И. Моросанова, Е.А. Аронова, 2007].

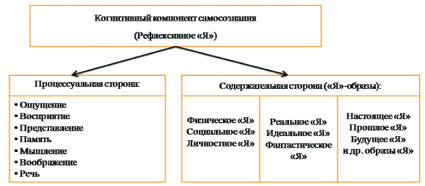

Когнитивный компонент самосознания, называемый также познавательным, рефлексивным, рациональным и т.п., представляет собой как процесс самопознания, так и его результаты, выраженные в разнообразных «Я»-образах (рис. 1).

Самопознание индивида обеспечивается «процессами ощущения и восприятия, представления и памяти, мышления и воображения» [Н.И. Сарджвеладзе, 2000, с. 178], а также речи [А.Г. Спиркин, 1972; Л.С. Выготский, 1984; С.Л. Рубинштейн, 2002]. Уже при рождении ребенок начинает ощущать импульсы, возникающие в ходе взаимодействия с окружающей средой и идущие от различных органов собственного тела, которые интегрируются в обобщенное чувство, отражающее состояния человека и именуемое самоощущением или самочувствием. П.Р. Чамата [1966], Е.В. Шорохова [1966] А.Г. Спиркин [1972] вслед за А. Галичем, А.А. Потебней и И.М. Сеченовым признают, что именно самоощущение является зачаточной формой самосознания, позволяющей отделять себя от внешнего мира. Далее многочисленные восприятия собственного тела и его движений постепенно складываются в представление о физическом «Я» [П.Р. Чамата, 1966] или схему тела [В.В. Столин, 1983; В.В. Иванова, 2002; А.А. Налчаджян, 2010], являющуюся базисом для дальнейшего развития самосознания. Позже человек начинает осознавать и накапливать представления о выполняемых им социальных ролях, о собственных психических процессах, психологических свойствах и чертах, что приводит к формированию социального и личностного «Я»-образов [П.Р. Чамата, 1966; В.В. Столин, 1983; З.В. Диянова, Т.М. Щеголева, 1993].

Рис. 1. Структура когнитивного компонента самосознания

Обращаясь к вопросу о механизмах формирования «Я»-образов, исследователи указывают, что не только деятельность человека является неотъемлемым условием накопления представлений о себе, но прежде всего совместная деятельность и общение с другими людьми [Б.Г. Ананьев, 1980; Л.И. Божович, 1997; С.Л. Рубинштейн, 2002]. Интерес представляет двухуровневая теория самосознания И.И. Чесноковой [1977], согласно которой на первом уровне человек получает знания о себе через сопоставление, сравнение себя с окружающими посредством таких приемов самопознания как самовосприятие и самонаблюдение, а на втором уровне – через сравнение себя с собой же в различных ситуациях и в разные периоды своей жизни посредством приема аутокоммуникации. В разработанной В.В. Столиным [1983] трехуровневой теории самосознания особо важная роль совместной деятельности отдается на этапе формирования социального «Я»-образа, когда индивид в поисках своих этнической, гражданской, социально-ролевой и других идентичностей начинает осваивать те или иные социальные роли и относить себя к определенным социальным группам.

В процессе сравнения себя с другими, как реальными людьми, так и вымышленными персонажами литературы, кино и других источников, у человека рождаются образы реального «Я», идеального «Я», фантастического «Я», которые дополняются в ходе сравнения себя с самим собой в различных ситуациях. В процессе сравнения себя с самим же собой в разные временные периоды у человека формируются образы настоящего «Я», прошлого «Я», будущего «Я». Однако список «Я»-образов не ограничивается вышеперечисленными, так Ч. Кули выделял зеркальное «Я» [Кравченко С.А., 2002] как отраженные оценки окружающих, усваиваемые человеком в процессе взаимодействия и общения со значимыми другими, А.А. Налчаджян [2010] описывал представляемое «Я» как образование близкое к идеальному «Я», которое индивид сознательно демонстрирует окружающим, скрывая при этом некоторые отрицательные черты, слабости реального «Я», кроме того в научной литературе встречаются понятия, фальшивое «Я», профессиональное «Я», динамическое «Я», идеализированное «Я», дифференцирующее «Я» и еще множество других частных образов «Я».

Любое знание о себе неизбежно сопровождается переживанием относительно этих знаний, т.е. помимо когнитивной составляющей в структуру самосознания входит эмоциональная составляющая.

Эмоциональный компонент самосознания, называемый также аффективным, оценочно-волевым и т.п., представляет собой ценностное отношение к различным сторонам своего «Я», к различным образам «Я» и проявляется в переживании своей успешности или неуспешности, в принятии или отвержении себя, в чувстве самоуверенности или неуверенности в себе и др.

С.Р. Пантилеев [1991], опираясь на теоретические взгляды И.И. Чесноковой [1977] и В.В. Столина [1983], выделяет два основных процесса в данной подструктуре: самоотношение и самооценивание, каждый из которых приводит к формированию определенных содержательных компонентов эмоциональной подструктуры самосознания (рис. 2).

Рис. 2. Структура эмоционального компонента самосознания

Дифференциация процессов самоотношения и самооценивания не является распространенной в научной проблематике самосознания. Большинство авторов склонны смешивать эти понятия, зачастую отождествляя их друг с другом [А.Г. Спиркин, 1972; И.С. Кон, 1984; Ч. Кули, Дж. Мид; Р. Бернс, 1986; У. Джемс, 1991; А.В. Захарова, 1993; А.В. Иващенко, В.С. Агапов, И.В. Барышникова, 2000; В.И. Моросанова, Е.А. Аронова, 2007]. Однако С.Р. Пантилеев указывает на существенный момент, связанный с механизмами осуществления самоотношения и самооценивания, позволяющий разграничить эти процессы.

Изначально самооценивание реализуется за счет механизма интериоризации отношений и оценок других людей и прежде всего значимых других. После усвоения человеком социальных норм, ценностей и оценок они начинают использоваться как некие эталоны, с которыми производится сравнение собственных физических и личностных характеристик и посредством которых человек сравнивает себя с окружающими и таким образом формирует частные оценки различных сторон своего «Я», интегрирующиеся впоследствии в общую самооценку с учетом их субъективной значимости [Б.Г. Ананьев, 1980; И.С. Кон, 1984; Р. Бернс, 1986].

Самоотношение, по мнению С.Р. Пантилеева, также реализуется на основе сравнения, но не себя с другими людьми через систему норм и ценностей, а на основе сравнения себя посредством приема аутокоммуникации (внутреннего диалога) с самим же собой в различных ситуациях жизнедеятельности, когда те или иные личностные образования способствовали или же препятствовали достижению ведущих мотивов личности. Прослеживается тесная связь самоотношения с иерархией мотивов и деятельностей личности. Вовлекаясь в разнообразные социальные отношения личность, формирует уникальную иерархию мотивов и деятельностей, в которой выделяются ведущие мотивы и деятельности, имеющие личностный смысл для самого субъекта. Поскольку достижение ведущих мотивов и успешная реализация ведущих деятельностей позволяет человеку удовлетворять потребность в самореализации, то собственные личностные свойства, черты, качества начинают оцениваться личностью по отношению к данным мотивам и деятельностям. Более того, в зависимости от иерархии мотивов и деятельностей все компоненты эмоционально-ценностного отношения к себе: аутосимпатия, самоуважение, самоинтерес и их производные, – также выстраиваются в определенную уникальную иерархию, в которой у разных субъектов преобладающими могут оказаться разные элементы, например, самоуважение – у одного субъекта и аутосимпатия – у другого.

Эти взгляды согласуются с теорией «Конфликтных смыслов «Я»» В.В. Столина [1983]. Конфликтный смысл «Я» возникает при столкновении различных жизненных отношений субъекта, его мотивов и деятельности. По мере развития личности, ее самосознания происходит и развитие ее потребностей. На высшем уровне развития личности потребность в самореализации становится основой активности индивида, которая удовлетворяется за счет ориентации на внутренние резервы: способности, возможности, мотивы и всевозможные внутренние преграды (совесть, ожидание санкций, слабоволие и др.), – что стимулирует процессы самоопределения и самоотношения. Множественность ситуаций порождает множественность деятельностей и поступков, в которых рождается множество конфликтных смыслов «Я», проявляющихся в отношении к себе. То или иное отношение к себе запускает процессы самопознания и эмоционального переживания по поводу себя.

Разделяя самоотношение и самооценивание, С.Р. Пантилеев [1991] указывает, что принципиальная разница между ними заключается в различии оснований этих двух типов оценивания себя. В процессе самооценивания используется внешнее оценочное основание в виде других людей, норм и эталонов. В случае же самоотношения применяется внутреннее оценочное основание в виде самого себя в различных ситуациях деятельности, в виде иерархии мотивов и деятельностей. Такая позиция по отношению к структуре эмоционального компонента самосознания позволяет объяснить наличие расхождений между самооценкой и эмоционально-ценностным отношением к себе, когда у человека сочетается, например, высокая самооценка с аутоантипатией. Следует отметить, что целесообразное с точки зрения науки разделение процессов самоотношения и самооценивания крайне сложно вычленить в реальной практике, т.к. «одно и то же оценочное суждение может воплощать в себе как самооценку, так и эмоционально-ценностное самоотношение, которые находятся в отношениях взаимопревращения» [С.Р. Пантилеев, 1991, с. 42].

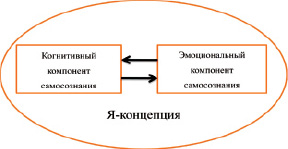

Следует отметить, что когнитивный и эмоциональный компонент настолько тесно взаимосвязаны, что их разграничение до определенной степени можно считать научной абстракцией. Действительно, знание о себе трудно отделимо от отношения к себе, т.к. в их основе лежат общие механизмы интериоризации и сравнения по различным основаниям, а неотъемлемым условием формирования и развития обоих компонентов является деятельность, совместная деятельность и общение.

Формирующиеся представления о себе неотъемлемо сопровождаются их оцениванием. В зависимости от того, какие представления легли в основу физического «Я», социального «Я», личностного «Я», у индивида формируется то или иное отношение к своему телу, социальным и личностным характеристикам. Однако действует и обратная направленность: по мере расширения представлений о себе в процессе накопления жизненного опыта человек открывает новые аспекты своего «Я», по-иному оценивает свои возможности, способности, свойства и черты, а соответственно может изменить и отношение к себе.

Тесное генетическое родство когнитивной и эмоциональной подструктур самосознания привело к тому, что ряд авторов [В.В. Столин, 1983; С.Р. Пантилеев, 1991; У. Джемс, 1991; Т.В. Архиреева, 2002] объединили их в единую подструктуру, названную «Я»-концепцией (рис. 3).

Последним, наиболее спорным и малоизученным, является поведенческий компонент структуры самосознания. Согласно выдвинутому в отечественной психологии принципу единства сознания и деятельности [Б.Г. Ананьев, 1980; А.Н. Леонтьев, 1983; С.Л. Рубинштейн, 2002] сознание, а, следовательно, и самосознание как сознание, направленное на себя [В.С. Мерлин, 1970; А.Г. Спиркин, 1972, 2006; И.И. Чеснокова, 1977; И.С. Кон, 1981], формируется и развивается в деятельности, но, сформировавшись, в свою очередь, начинает оказывать существенное влияние на деятельность и поведение человека. Бесспорным и общепризнанным является утверждение, что «Я»-концепция человека находит свое выражение в его поведении и деятельности, однако в научной литературе, посвященной проблематике самосознания, по настоящее время отсутствует сколько-нибудь удовлетворительное объяснение механизмов связи «Я»-концепции и конкретного поведения и деятельности. «Анализ роли самосознания в регуляции поведения в современных подходах позволяет заключить, что регуляторная функция самосознания и его содержательных аспектов признается авторами одной из основных. […]. Однако механизмы связи самосознания с конкретным поведением и деятельностью остаются нераскрытыми» [В.И. Моросанова, Е.А. Аронова, 2007, с. 46–47].

Рис. 3. Структура «Я»-концепции

Существенные разногласия наблюдаются уже с момента обособления поведенческого компонента в самостоятельную подструктуру самосознания. Только часть исследователей признают это целесообразным [И.И. Чеснокова, 1977; И.С. Кон, 1981, 1984; В.В. Столин, 1983; Р. Бернс, 1986], другие же предпочитают рассматривать взаимосвязь самосознания и поведения не через структурные компоненты самосознания, а через его функции: регулятивную [В.С. Мерлин, 1970; А.Г. Спиркин, 1972; У. Джемс, 1991; Н.И. Сарджвеладзе, 2000; Т.В. Архиреева, 2002] и адаптационную [А.А. Налчаджян, 2010].

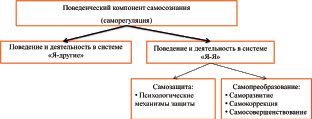

Нам представляется, что поведенческий компонент самосознания есть процесс саморегулирования, реализующийся двояким образом: как саморегуляция поведения и деятельности, направленных на других людей и как саморегуляция поведения и деятельности, направленных на самого себя. Схожие взгляды на процесс саморегулирования мы находим у И.И. Чесноковой, которая в этом процессе выделяет «две системы действия: «Я и другие», с одной стороны, «Я и Я» – с другой [И.И. Чеснокова, 1977, с. 138]. В рамках первой системы целью саморегулирования становится адаптация человека к другим людям и обществу в целом через «самоконтроль действий, поступков, опирающийся на собственную оценку внешних проявлений этих действий, их внутреннюю мотивацию и общественную оценку достигнутой степени эффективности действий, их социальную ценность» [И.И. Чеснокова, 1977, с. 139]. Целью саморегулирования во второй системе является преобразование личностью самой себя на основании информации о себе, получаемой в ходе работы первой системы. Причем первая система выполняет стимулирующую функцию по отношению ко второй.

Таким образом, поведенческий компонент самосознания складывается из поведения и деятельности, направленных на других людей (в системе «Я-другие»), и поведения и деятельности, направленных на самого себя (в системе «Я-Я») и реализующихся в форме самозащиты или самопреобразования (рис. 4).

Рис. 4. Структура поведенческого компонента самосознания

Поведенческий компонент самосознания в системе «Я-другие» обеспечивает реализацию «Я»-концепции индивида в деятельности и общении, на основании которой осуществляется управление своим поведением и самоконтроль [А.Г. Спиркин, 1972; И.И. Чеснокова, 1977; А.В. Иващенко, В.С. Агапов, И.В. Барышникова, 2000].

В любом поведенческом акте всегда присутствует обратная связь, несущая информацию об успешности или же неуспешности выбранной линии поведения. Эта информация, как правило, затрагивает «Я»-концепцию индивида, либо подкрепляя ее, либо расшатывая, за счет формирования психологически противоречивых знаний о себе. В результате человек входит в состояние конфликта, названного Л. Фестингером [1999] когнитивным диссонансом, из которого существует несколько путей выхода: либо изменить себя и свое поведение, приведя «Я»-концепцию в соответствие с новой открывшейся реальностью, либо избежать нежелательной информации, применяя психологические защиты [Л. Фестингер, 1999; А.А. Налчаджян, 2010]. В процессе защитного поведения индивид специфическим образом перерабатывает поступающую извне информацию, блокируя или видоизменяя ее, что позволяет ему поддерживать стабильность и устойчивость собственной «Я»-концепции [К. Хорни, 1993; А. Фрейд, 1999]. С другой стороны, индивид обладает возможностью выбора иного пути преодоления когнитивного диссонанса через изменение своих личностных свойств и качеств в процессе самопреобразования [В.С. Мерлин, 1970; И.И. Чеснокова, 1977; Н.И. Сарджвеладзе, 2000; А.А. Налчаджян, 2010]. «Руководствуясь своим самосознанием, мы формируем своими действиями и поступками новые свойства личности. В зависимости от уровня самосознания мы в состоянии создавать свою личность своими действиями и поступками» [В.С. Мерлин, 1970, с. 166].

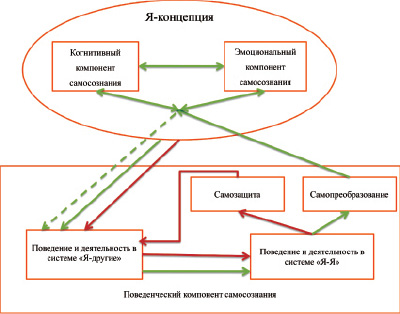

Рассматривая взаимодействие структурных компонентов самосознания можно выделить ряд направлений взаимодействия между ними (рис. 5).

Рис. 5. Направления взаимодействия компонентов самосознания

Как уже было отмечено выше, формируясь в деятельности, «Я»-концепция в ней же и проявляется. Конкретное поведение и деятельность человека всегда личностно окрашены, т.к. зависят от его психологических особенностей, иерархии мотивов и «Я»-концепции. Результаты поведения и деятельности содержат в себе информацию о своем субъекте, которая может войти в противоречие с уже существующими системами знаний о себе, самоотношений и самооценок. Возникающие при этом когнитивные диссонансы и конфликтные смыслы «Я» направляют активность субъекта на самого себя с целью воссоздания непротиворечивой «Я»-концепции. У человека появляется выбор: либо преобразовать поступающую информацию, либо преобразовать себя. В первом случае включаются механизмы психологических защит, позволяющие избежать информации, несогласующейся с имеющейся «Я»-концепцией, которая, в свою очередь, оставаясь неизменной, продолжает реализовываться в поведении, деятельности и общении человека, приводя его вновь и вновь к неуспеху. Во втором случае обратная связь становится стимулом для запуска процессов самопознания, самооценивания и самоотношения, что в конечном итоге приводит к саморазвитию, самокоррекции и самосовершенствованию. При этом уточняется и становится более дифференцированной система «Я»-образов человека, меняется его отношение к себе, т.е. преобразуется «Я»-концепция в целом, в соответствии с которой человек уже по иному проявляет себя в поведении и деятельности.

Подводя итоги, следует отметить следующее:

1. Методологические трудности разработки проблематики самосознания обусловлены отсутствием единого концептуального аппарата и общепринятой терминологии. По каждому частному вопросу существует множество авторских концепций, зачастую разнонаправленных и противоречащих друг другу. Плохо сопоставимы между собой термины, используемые для объяснения положений различных теорий самосознания: за одним и тем же понятием могут скрываться совершенно различные содержания и, наоборот, один и тот же феномен описывается и объясняется различными комплексами терминов.

2. Самосознание представляет собой сложную многокомпонентную открытую саморегулирующуюся систему, каждый компонент которой сам имеет разветвленную структуру с множеством взаимосвязей между ее элементами. В связи с этим в научной литературе практически не встречается исчерпывающего описания и объяснения всех компонентов самосознания и механизмов их взаимодействия и взаимовлияния в рамках одной концепции. Более того, наблюдается неоднородность в изучении самосознания, проявляющаяся в достаточно глубокой проработке когнитивного и эмоционального компонентов самосознания при недостаточном исследовании его поведенческого компонента.

3. Достаточно глубоко и всесторонне исследована взаимосвязь самосознания и деятельности, особенно на ранних стадиях формирования самосознания. Тем не менее еще не в полной мере раскрыты взаимосвязи частных аспектов самосознания с конкретными видами деятельности.

Рецензенты:

Белов В.Г., д.м.н., профессор кафедры патологической физиологии, ВМедА им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург;

Сысоев В.Н., д.м.н., профессор кафедры психофизиологии ВМедА им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург.

Работа поступила в редакцию 18.02.2014.

Библиографическая ссылка

Белова И.М., Парфенов Ю.А., Сологуб Д.В., Нехвядович Э.А. СТРУКТУРНЫЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ САМОСОЗНАНИЯ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД // Фундаментальные исследования. 2014. № 3-3. С. 620-628;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33728 (дата обращения: 16.02.2026).