Известно, что заживление ран первичным натяжением обычно происходит за 2–3 недели [8, 11]. О благоприятном течении послеоперационного периода свидетельствует незначительная выраженность болевого синдрома, системных отклонений и реактивного воспаления в зоне хирургической травмы, не затягивающие процесс общей адаптации к новому состоянию и не препятствующие достаточно быстрому заживлению тканей в области выполненной операции (в течение 2–3 недель) [3, 4]. При гипоергии, вызываемой различными причинами, отмечается замедление полноценной регенерации, что долгое время препятствует восстановлению исходной механической прочности оперированных тканей [9, 10], поддерживает риск присоединения раневых гнойно-воспалительных осложнений [6, 4, 10, 12, 13], а также способствует длительному сохранению боли, отсутствующей или минимально выраженной в покое, но заметно усиливающейся при физической нагрузке. Причиной активации инфекции в операционной ране при ЗРП является локальное ослабление трофики и местного иммунитета в очагах инфильтратов, отмечающееся на фоне общих стресс-индуцированных нарушений в нервно-гуморальной регуляции иммунных функций. Известно, что любые оперативные вмешательства оказывают в той или иной мере выраженное подавление активности иммунной системы. Это, прежде всего, связывается с иммунодепрессивным эффектом глюкокортикоидов, усиленно образующихся при активации симпатической системы [11]. Снижение активности иммунитета провоцируется также гипоксией на фоне пред- и послеоперационной анемии или выраженной легочной и циркуляторной недостаточности. Развивающаяся по тем или иным причинам гипоксия осложняет адекватное энергетическое обеспечение иммунных функций, в частности, пролиферации и дифференцировки иммунокомпетентных клеток, синтеза антител и регуляторных лимфокинов и др. [4].

Целью исследования явилась оценка влияния комбинированного применения низкоинтенсивной инфракрасной лазеротерапии при воздействии на область тимуса и электрофореза пантовегина на иммунный статус и течение заживления у пациенток с замедлением репаративных процессов в послеоперационной ране (ЗРП).

Материалы и методы исследования

В исследование были включены 190 пациенток после гинекологических операций лапаратомным доступом. У 101 в послеоперационном периоде было диагностировано ЗРП. Диагноз устанавливался на основании ультразвуковых признаков течения раневого процесса на 7 сутки после операции. 89 человек (первая группа,без ЗРП) в послеоперационном периоде получали только традиционную терапию, 101 (вторая группа, с ЗРП) – дополнительно физиотерапевтическое лечение. В зависимости от проводимого физиотерапевтического лечения внутри групп пациентки были распределены на 3 подгруппы, сопоставимые по основным морфо-функциональным параметрам:

● пациентки подгруппы А (34 пациентки) получали комбинированную терапию, включающую низкоинтенсивную инфракрасную лазеротерапию на область тимуса и электрофорез пантовегина;

● пациентки подгруппы В (33 пациентки) получали низкоинтенсивную инфракрасную лазеротерапию на тимус;

● пациентки подгруппы С (34 пациентки) получали электрофорез пантовегина.

Всем больным наряду с общеклиническим обследованием (анализы крови, мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ, Rg легких) проводили специальные методы исследований:

– УЗ-исследование области раны выполняли сканером «Megas» (Италия) в реальном масштабе времени с электронным датчиком 7,5 МГц;

– исследование клеточного звена иммунитета проводили с помощью иммуноферментной тест-системы Hema и моноспецифических сывороток НИИ эпидемиологии и микробиологии (Нижний Новгород), а состояние гуморального иммунитета было изучено по содержанию IgG, IgA и IgM в сыворотке крови, определяемому стандартным методом радиальной иммунодиффузии в геле.

Показанием к операции являлись следующие заболевания: миома матки, аденомиоз, опухолевые и опухолевидные образования яичников, воспалительные образования придатков матки, сочетанная патология матки и яичников.

В послеоперационном периоде использовали традиционную тактику ведения хирургических гинекологических больных.

Физиотерапевтическое лечение включало процедуры лазеротерапии (ИК НЛИ)[5] и электрофореза пантовегина [1, 2].

Процедуры лазеротерапии проводились с помощью аппарата «Азор-2К-02» (Россия), генерирующего импульсное лазерное излучение инфракрасного диапазона с длиной волны λ = 0,89 мкм, с частотой следования импульсов 1500 Гц, при импульсной мощности 4–6 Вт/имп. Процедуры проводились на область тимуса, контактно, стабильно, время воздействия – 10 минут, на курс 10 ежедневных процедур.

Процедуры электрофореза пантовегина проводились от аппарата «Поток-1» (Екатеринбург), сила тока определялась по ощущениям и составляла 10–15 мА, длительность процедуры 15 минут, расположение электродов (S = 150 см²) продольно-поперечное, индифферентный электрод (S = 200 см²) накладывался на область поясницы. В настоящем исследовании применяли субстанцию «пантогематоген сухой» (рег. уд. № 000051/01-2000 от 12.10.2000) «пантовегин». Пантовегин вводился с 2 раздвоенных электродов (анод), на которые наносилась разовая доза раствора. На курс 10 ежедневных процедур. Физиотерапия назначалась с 7 суток.

Статистический анализ клинических данных производился с использованием программного обеспечения для ПК Microsoft Excel и Statistica 6.0. Для представления итоговых данных использовали стандартные методы описательной статистики. Количественные показатели представлены в виде средних и стандартных квадратных отклонений, а качественные признаки сгруппированы в таблицы сопряжённости. Для сравнения групп использовались методы, основанные на дисперсионном анализе – F-критерий, t-критерий Стьюдента (для анализа нормально распределённых выборок); непараметрические критерии – критерий хи-квадрат, точный критерий Фишера (основанные на хи-квадрат-распределении), ранговые критерии: U-тест Манна‒Уитни (непараметрический критерий для сравнения данных по группам) и критерий Вилкоксона (для сравнения данных полученных до и после лечения). Для определения связи между параметрами использовали коэффициент корреляции Пирсона (для нормально распределенных совокупностей) и коэффициент ранговой корреляции Спирмена (непараметрический ранговый метод).

Результаты исследования и их обсуждение

До проведения физиотерапевтического лечения по данным УЗИ у пациенток с ЗРП отмечались признаки наличия гипер- и гипоэхогенных структур в области травмированных тканей. После применения комбинированной физиотерапевтической методики во 2А подгруппе по данным УЗИ у большинства пациенток (97,1 %) отмечалась нормализация эхоструктуры оперированных тканей в сроки до 3–4 недель, что соответствует нормальным репаративным процессам. Однонаправленные сдвиги наблюдались и у пациенток 2С подгруппы, так у 85,3 % в сроки до 5 недель отмечалось нормализация показателей УЗИ, что свидетельствует о выраженном положительном влиянии электрофореза пантовегина на трофику в тканях и обусловливает противовоспалительное и регенеративное действие данного метода. Во 2В подгруппе также наблюдалась нормализация эхоструктуры эпидермально-дермальных слоев, но в значительно более поздние сроки реабилитационного периода (табл. 1).

Таблица 1

Сроки полного восстановления нормальной эхоструктуры оперированных тканей у находившихся под наблюдением гинекологических больных с ЗРП по данным динамических ультразвуковых исследований в послеоперационном периоде

|

Сравниваемые группы |

Абсолютное и относительное (%) число женщин с разными сроками полного восстановления нормальной эхоструктуры оперированных тканей в сравниваемых группах |

|||||||||

|

До2–3 недель (норма) |

От 3 до 4 недель |

От 4 до 5 недель |

От 5 до 6 недель |

От 6 до 7 недель |

||||||

|

Абс |

% |

Абс |

% |

Абс |

% |

абс |

% |

Абс |

% |

|

|

Контроль пациентки с ЗРП без ФТ лечения n = 89 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

16 |

18,0 |

22 |

24,7 |

51 |

57,3 |

|

2А подгруппа n = 34 |

2 |

5,9* |

31 |

91,2* |

1 |

5,9 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

|

2В подгруппа n = 33 |

0 |

0,0 |

13 |

39,4* |

3 |

9,1 |

12 |

36,4 |

5 |

15,2* |

|

2С подгруппа n = 34 |

0 |

0,0 |

17 |

50,0* |

12 |

35,3* |

5 |

14,7 |

0 |

0 |

Примечание: *р < 0,05 сравнение с контрольной группой (χ2-тест).

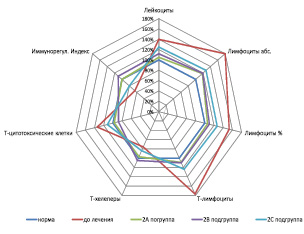

Одним из признаков пролонгации воспалительного процесса и замедления репаративных процессов в поврежденных тканях общепризнано является дисбаланс в иммунной системе. При обследовании у наблюдаемых пациенток с ЗРП был выявлен иммунный дисбаланс, проявляющийся как в клеточном, так и гуморальном звеньях иммунитета. Анализ динамики уровня изучаемых маркеров острого иммуновоспалительного процесса также выявил преимущества комбинированной методики, что подтверждалось в более выраженной нормализации показателей и сопровождалось достоверно значимым снижением лейкоцитоза с исходного 12133 ± 125 абс./мкл до 5438 ± 104 абс./мкл (р < 0,01), на фоне снижения процентного и абсолютного содержания лимфоцитов 38,1 ± 1,2 % против 51,3 ± 2,4 % (р < 0,05) и 2088 ± 56 абс./мкл против 3166 ± 74 абс./мкл (р < 0,01), что соответствует нормальным значениям. Исходный дисбаланс Т-клеточного иммунитета характеризовался снижением абсолютного числа Т-хелперной субпопуляции в 1,3 раза и повышением Т-супрессорной субпопуляции в 1,4 раза. После применения комбинированной методики отмечалось повышение абсолютного числа хелперов и снижение количества цитотоксических клеток по сравнению с исходными значениями: 686 ± 35 до 877 ± 31 абс./мкл (р < 0,001) и 1053 ± 25 до 802 ± 35 абс./мкл (р < 0,01) соответственно. Изменения в Т-клеточном звене касались и иммунорегуляторного индекса, который исходно был значительно снижен по сравнению с нормой в 1,3 раза, после комбинированной терапии ИРИ достоверно улучшился с 0,75 ± 0,11 до 1,13 ± 0,11 (р < 0,01) при норме 1,12 ± 0,13, кроме того, было отмечено достоверно значимое уменьшение естественных клеток-киллеров с 388 ± 23 до 246 ± 22 абс./мкл (р < 0,01), количество В-лимфоцитов значительно увеличенное в исходе: 514 ± 25, абс./мкл уменьшилось более чем в 2 раза и составило 268 ± 25 абс./мкл (р < 0,01).

Под влиянием ИК НЛИ (2В подгруппа) у пациенток также было отмечено достоверно значимое снижение общего количества лейкоцитов 11866 ± 101 до 5880 ± 90 абс./мкл (р < 0,01), однако их количество еще превышало норму – 5018 ± 102. В отношении остальных показателей клеточного звена иммунитета отмечалась достоверно значимая положительная динамика. При применении электрофореза пантовегина были получены менее значимые результаты (рисунок).

Наряду с иммунным дисбалансом в клеточном звене у пациенток с ЗРП отмечались выраженные изменения в гуморальном звене иммунитета, что подтверждалось достоверным снижением основных классов иммуноглобулинов IgA, IgM, IgG, что может быть связано с недостаточностью адаптивного иммунитета и служить причиной замедления репаративных процессов в тканях (табл. 2).

Наиболее выраженную коррекцию в гуморальном звене иммунитета вызывала комбинированная методика, о чем свидетельствовало восстановление до нормальных значений всех изучаемых показателей сывороточных иммуноглоблинов. При применении монотерапии (2В и 2С подгруппы) были получены достоверно менее значимые результаты.

Сравнительные данные влияния комбинированной физиотерапевтической методики на отдельные показатели клеточного звена иммунитета у пациенток с ЗРП

Таблица 2

Динамика показателей сывороточных иммуноглобулинов у пациенток с ЗРП после хирургического стресса под влиянием различных методов восстановительного лечения

|

Исследуемый показатель |

Норма |

До лечения |

После лечения |

||

|

2А подгруппа |

2В подгруппа |

2С подгруппа |

|||

|

IgM, г/л |

2,96 ± 0,12 |

1,85 ± 0,11 Р* |

2,88 ± 0,19 Р1**, Р2* |

2,44 ± 0,06 Р*, Р1*,Р2* |

2,06 ± 0,13 Р**,Р2* |

|

IgG, г/л |

10,22 ± 0,20 |

7,51 ± 0,14 Р* |

12,54 ± 0,12 Р1***, Р2* |

9,26 ± 0,12 Р*,Р1*,Р2** |

10,01 ± 0,08 Р1*,Р2* |

|

IgA, г/л |

2,65 ± 0,11 |

1,37 ± 0,12 Р* |

3,02 ± 0,12 Р1*,Р2* |

1,92 ± 0,14 Р*,Р1*,Р2* |

1,84 ± 0,15 Р*,Р1*,Р2* |

Примечание: Р – сравнение с нормой,Р1 – сравнение с показателями до лечения, Р2 –сравнение подгруппой 2А; * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001.

Таким образом, у пациенток с замедлением репаративных процессов в оперированных тканях после гинекологических операций комбинированная методика обладает выраженным иммунокорригирующим действием как в клеточном, так и в гуморальном звене иммунитета, что в большей степени связано с лазерным воздействием инфракрасного диапазона на область тимуса.

Динамическое еженедельное наблюдение за женщинами с феноменом ЗРП показало, что в случаях получения этими лицами комбинированной физиотерапевтической методики после выполненного вмешательства у них отмечалось сокращение (на 1-2 недели) общей продолжительности периода до полного восстановления тканей.

Выводы

Разработанный метод комбинированного применения низкоинтенсивной инфракрасной лазеротерапии при воздействии на область тимуса и электрофореза пантовегина способствует активизации репаративных процессов в ране у пациенток с ЗРП после лапаротомий.

Комбинированная терапия у пациенток с ЗРП после гинекологических операций обладает выраженным иммунокорригирующим эффектом как в клеточном, так и гуморальном звеньях иммунитета, что подтверждается повышением Т-хелперной субпопуляции на фоне снижения количества Т-супрессорных клеток с нормализацией иммунорегуляторного индекса, а также приближением уровня сывороточных IgA, IgM, IgG к значениям физиологической нормы.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности, а значит, и целесообразности применения комбинированной низкоинтенсивной инфракрасной лазеротерапии при воздействии на тимус и электрофореза пантовегином в послеоперационном периоде у гинекологических больных.

Рецензенты:

Корчажкина Н.Б., д.м.н., профессор кафедры восстановительной медицины, спортивной медицины, курортологии и физиотерапии Института последипломного профессионального образования, ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна», г. Москва;

Орехова Э.М., д.м.н., профессор кафедры восстановительной медицины, спортивной медицины, курортологии и физиотерапии Института последипломного профессионального образования, ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна», г. Москва.

Работа поступила в редакцию 17.01.2014

Библиографическая ссылка

Щукин А.И., Дугиева М.З. ВОЗМОЖНОСТИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ФАКТОРОВ КЛЕТОЧНОГО И ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У ПАЦИЕНТОК С ЗАМЕДЛЕНИЕМ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЕ // Фундаментальные исследования. 2013. № 12-3. С. 568-572;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33453 (дата обращения: 04.09.2025).