Российская экономика, обусловленная усилением инновационной направленности развития хозяйствующих субъектов, в первую очередь связывается с передачей ряда вопросов управления на региональный уровень. Такая необходимость вызвана формированием региональных инновационных подсистем, образующих основу дальнейшего формирования и развития национальной инновационной системы (НИС).

Российские регионы существенно различаются в социально-экономическом развитии, что требует повышения уровня распространения и внедрения инноваций, которое в определенной степени способствует нивелированию существующих разрывов. А факт того, что многие регионы не обладают достаточной базой для самостоятельного развития, предполагает создание механизма управления инновационным развитием, адекватным как общим, так и специфическим особенностям региона. Поэтому для каждого региона необходима собственная научно-техническая и инновационная политика, учитывающая специфику развития его социально-экономической системы. Поскольку дальнейшее развитие регионов во многом зависит от состояния инновационных подсистем, то немаловажным фактом является создание механизмов и условий их функционирования и развития. [2]

Региональные инновационные подсистемы призваны стать одним из эффективных инструментов динамичного развития национальной экономики путем:

1) обеспечения рационального сочетания и эффективного использования высокого научно-технического, интеллектуального и промышленного потенциала и уникальных природных ресурсов страны;

2) формирования научно-технической базы, организационно-экономических механизмов и стимулов, направленных на развитие инновационного предпринимательства, включая малые и средние предприятия, работающие в области коммерциализации знаний и технологий;

3) создание системы научно-технической информации, информационного обеспечения инновационной деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), создания электронной среды для деятельности бизнеса и государства, использования сети интернет;

4) формирование механизмов взаимодействия государства и частного бизнеса на основе баланса их интересов. [3]

Автором предлагается подход для оценки освоения и емкости инноваций путем выявления уровня спроса и предложения инновационной продукции. Сформированы показатели, характеризующие развитие инновационной деятельности на примере инновационного развития Иркутской области, показатели распределены на две группы. Первая группа показателей характеризует возможность освоения инноваций в регионе. В данную группу показателей включены показатели, оценивающие потенциал региональной инновационной подсистемы. Во вторую группу входят показатели инновационной емкости региона, включающие в себя результативность функционирования региональной инновационной подсистемы.

Далее проведен корреляционно-регрессионный анализ. Выборка предложенных показателей произведена за период с 2000–2012 гг. Для обработки данных применялась методика линейного масштабирования. Данная методика применена для сопоставления различных статистических показателей вне зависимости от их единиц измерения и различной степени изменчивости их значений.

Результаты исследования динамики баланса емкости-освоения инноваций относительно уровня равновесия показывают, что до 2005 года освоение инноваций значительно превышало спрос на инновации, что указывало на дисбалансовую ситуацию, однако после 2006 г. ситуация начала стабилизироваться, но в данном случае уровень емкости начал превышать освоение инноваций.

Для более наглядного изображения динамика индексов емкости и освоения показана на рис. 1.

Рис. 1. Динамика оценки индексов емкости и освоения инноваций

По полученной оценке можно констатировать, что индекс освоения значительно уступает индексу емкости. Иначе, существующий уровень спроса не удовлетворен, а соответственно имеющиеся предложения являются недостаточными. Поэтому необходимо дополнительно развивать и генерировать рынок инноваций в Иркутской области.

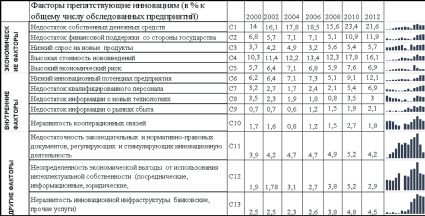

Произведена оценка возможных факторов, препятствующих развитию инновационной деятельности (табл. 1). Все факторы разделены на три группы: экономические факторы (или внешние), внутренние и прочие факторы.

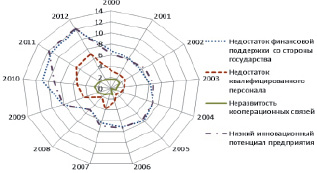

Далее проведен анализ парной корреляции для всех отобранных факторов, и выполнена оценка. Выявлены, какие из факторов наиболее негативно влияют на развитие инновационной деятельности. В результате проведенного анализа в модель отобраны следующие зависимости:

- низкий уровень инновационного потенциала организаций (С6) от недостатка квалифицированных кадров (С7);

- неразвитость кооперационных связей (С10) от недостатка финансовой поддержки со стороны государства (С2).

На рис. 2 показаны результаты модели зависимости факторов.

Значение показателя низкого уровня инновационного потенциала организаций увеличится на уровне смоделированного показателя при условии оказания финансовой поддержки со стороны государства, следовательно, факторы недостатка собственных средств и высокая стоимость нововведений будут компенсированы и благоприятно повлияют на развитие региональной инновационной деятельности.

В ходе проведенного анализа за период 2008–2012 гг к числу наиболее весомых факторов относится недостаток финансовой поддержки со стороны государства (в 2008 г. его отметили 15,6 % обследованных предприятий). Среди других факторов, негативно влияющих на инновационную деятельность, организации, также отметили недостаток квалифицированного персонала и высокий экономический риск. Для компенсации сдерживающих факторов требуется значительное расширение льготного финансирования при соответствующей поддержке со стороны государства, т.е. развитие региональных и муниципальных программ, содействующих приоритетному использованию инноваций, расширение государственных заказов на инновации на уровне региона, развитие кредитно-финансовой и инвестиционной инфраструктуры инновационной подсистемы.

Таблица 1

Факторы, препятствующие инновационному развитию Иркутской области

Рис. 2. Динамика факторов, влияющих на уровень инновационного развития региона

Основываясь на полученных результатах, предлагаются направления инновационного развития Иркутской области и развитие перспективных элементов региональной инновационной подсистемы. Реализация комплексного плана развития инновационной деятельности в регионе позволит создать в регионе эффективно работающую региональную инновационную подсистему рыночного типа, которая объединит производителей и потребителей научной продукции на всех стадиях инновационного процесса.

В табл. 2 предложены возможные варианты развития региональной инновационной подсистемы. Основу данных направлений составляет возможность сохранения баланса интересов государства и частного бизнеса.

Таблица 2

Перспективное развитие элементов региональной инновационной подсистемы с учетом баланса интересов государства и бизнеса

|

Элементы инновационной подсистемы |

Перспектива элементов региональной инновационной подсистемы |

Мероприятия по поддержке частного бизнеса государством |

|

Региональный сектор исследований и разработок |

– сбалансированные по критерию емкости-освоения на инновационную продукцию в условиях интеграции региональной экономики в национальную и глобальную; – реально включены в региональную подсистему товарно-денежных отношений. Являются «центром инвестиций» для регионального бизнеса, а не «центром затрат»; – способны коммерциализировать результаты исследований, обеспечивая прирост ВРП за счет оборота результатов инновационной деятельности; – являются подсистемой расширенного воспроизводства знаний за счет собственных ресурсов (доходы от коммерциализации) и инвестиций регионального бизнеса |

– проведение конкурсов инновационных проектов; – проведение презентаций (на «круглых столах», форумах, ярмарках) организаций в целях продвижения инновационной продукции; – создание программ продвижения инновационных проектов Иркутской области в федеральных целевых программах |

|

Потребители инноваций (крупный и средний бизнес) |

– в кратко- и среднесрочной перспективе активно модернизирует производства на основе передовых технологий как российского, так и западного производства; – активно участвуют в разработке инновационной стратегии региона, развивают совместные исследовательские программы с академической и вузовской наукой; – создают возможности для кооперации с малыми инновационными предприятиями, развивают субконтрактинг и аутсорсинг |

– адресная государственная поддержка разработки и реализации инвестиционных проектов; – софинансирование инвестиционных проектов через механизм прямых (венчурных) инвестиций и на условиях государственно-частного партнерства |

|

Малые инновационные предприятия |

– активно включены в реализацию стратегии инновационного развития региона по выбранным приоритетным направлениям; – способны генерировать новые высокотехнологичные проекты, востребованные на рынке; – формируют инновационную культуру в научных и учебных организациях, демонстрируя истории успеха по развитию бизнеса; – являются надежными партнерами для регионального бизнеса, способны участвовать в субконтракции и аутсорсинге |

- формирование портфеля инновационных проектов; – поддержка начинающих инновационных организаций |

|

Инновационная инфраструктура |

– технопарк (производственно-технологическая) обеспечивает малые инновационные предприятия и бизнес необходимым специализированным оборудованием и недвижимостью по выбранным видам деятельности; – создание центров трансферта технологий, которые являются начальным звеном в процедуре коммерциализации технологий регионального сектора исследований и разработок; – бизнес-инкубаторы, способны быть основой для создания самостоятельного бизнеса |

– создание технопарка по профилю, соответствующему видам деятельности инновационного развития – развитие сети центров трансферта технологий; – создание инновационного бизнес-инкубатора |

|

Финансовая |

– региональный конкурс инновационных проектов и программа адресной государственной поддержки являются финансовыми инструментами государственного стимулирования инновационного спроса и предложения; Необходимо создать государственно-частный региональный венчурный фонд, который предоставляет доступ к капиталу тем инновационным организациям, которые в силу рискованности бизнеса или ранней стадии развития не имеют возможности привлечь инвестиции из иных источников |

– поддержка начинающих инновационных организаций; – адресная государственная поддержка (компенсация процентной ставки по кредитам привлеченным для реализации инновационных проектов); – софинансирование инвестиционных проектов через механизм прямых (венчурных) инвестиций и на условиях государственно-частного партнерства |

|

Информационная |

– сформированная региональная информационная инфраструктура инновационной деятельности, которая снижает транзакционные издержки производителей и потребителей инновационной продукции на поиск необходимой информации в востребованном формате; – информационная инфраструктура обеспечивает контакты региональных участников инновационной деятельности с потребителями за пределами региона и за рубежом |

– создание региональной базы данных научных результатов (каталога инновационных проектов); – создание и обеспечение общедоступной базы данных технологических запросов предприятий на инновационную продукцию и услуги |

При реализации предложенных направлений в виде рассмотренного развития элементов региональной инновационной подсистемы предполагается создание комплексной стратегии развития инновационных подсистем региона.

Таким образом, Иркутской области необходимы новые импульсы развития, переход к новому этапу экономического роста. Для снижения зависимости от сырьевых рынков необходимо направить усилия на повышение уровня диверсифицированности и конкурентоспособности экономики региона.

Рецензенты:

Горюнова Л.А., д.э.н., доцент кафедры «Макроэкономика, экономическая информатика и статистика», ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», г. Улан-Удэ;

Садыкова Э.Ц., д.э.н, доцент, ФГУН «Байкальский институт природопользования СОРАН», и.о. зав. лабораторией региональных экономических систем, г. Улан-Удэ.

Работа поступила в редакцию 05.12.2013.

Библиографическая ссылка

Маринов А.А. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ // Фундаментальные исследования. 2013. № 11-2. С. 272-276;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33112 (дата обращения: 17.11.2025).

DOI: https://doi.org/10.17513/fr.33112