В почвах Севера нередко присутствуют признаки нарушения естественного залегания горизонтов, связанные с перемешиванием материала в результате вывала деревьев (фитогенные педотурбации) и криогенных процессов (криотурбации).

Фитогенные педотурбации появляются в результате корневого перемешивания или при вывалах деревьев. В первом случае происходит сдавливание и перемещение почвенного материала при росте корней, при отмирании которых образуются пустоты, заполняющиеся почвенной массой. Во втором случае выкорчеванные корни создают ветровальный комплекс западин, лишенных верхних горизонтов, и бугров, сложенных смесью осыпавшегося с корней почвенного материала.

Криотурбации – это почвенные морфоны в виде различных по окраске или сложению завихрений. Они формируются в период смыкания сезонной осенней мерзлоты с многолетней, когда в надмерзлотном слое возникает сильное давление, обуславливающее прорыв грунта на дневную поверхность и погребение верхних органических горизонтов почвы [1, 3].

Датировка почвенных турбаций возрастом менее 100 лет существующими методами возможна только по данным многолетних стационарных наблюдений. Для более быстрого определения возраста турбаций возможно использование малоподвижных в почве искусственных радионуклидов со средним или большим периодом полураспада. Перечисленным критериям удовлетворяет цезий-137 с периодом полураспада 30,17 лет, на долю подвижных форм которого приходится не более 24 % от валового содержания в почвах Севера [4], в которые он поступает преимущественно с глобальными атмосферными выпадениями [7].

Выпадающий из атмосферы 137Cs накапливается в верхней части профиля тундровых и таежных почв за счет необменной сорбции. Ввиду слабой подвижности радиоцезия в почвах Севера [4], его обнаруживают только в органических горизонтах, поэтому в случае нахождения значимых количеств 137Cs в турбированных органических или органо-минеральных слоях, можно утверждать, что их погребение произошло после 1945 года – начала поступления его значимых количеств в окружающую среду.

Цель работы – оценить возможность использования цезия-137 для идентификации молодых почвенных турбаций.

Материалы и методы исследований

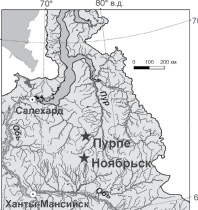

Объекты исследований – почвы естественных ландшафтов двух ключевых участков (рис. 1). Первый – участок «Пурпе» расположен в северотаежной подзоне, в 2 км к северу от г. Губкинский, где развита островная мерзлота [2].

Пространство междуречья изученной территории слабо расчленено: перепад высот в пределах 1 м. Повышенные элементы рельефа, сложенные супесчаными аллювиальными отложениями, покрыты разреженным сосновым (высота деревьев 3–8 м, сомкнутость крон 0,2–0,3) бруснично-голубично-беломошным лесом с подзолами грубогумусовыми иллювиально-железистыми песчаными. В пределах верхней метровой толщи многолетнемерзлые породы вскрыты не были.

В понижениях рельефа развита болотная растительность: багульниково-сфагновые сообщества с различным участием осок и лишайников Cladonia и Cetraria на торфяных олиготрофных мерзлотных почвах. На микроповышениях высотой 50 см мерзлые породы вскрыты на глубине 28–33 см, а на их склонах – с 50 см. В микропонижениях с 30–40 см сочится вода, а слой мерзлых пород в пределах верхних 60 см не вскрыт.

Рис. 1. Расположение ключевых участков

Растительность на границе между болотными и лесными ландшафтами представлена морошково-ерниково-багульниково-осоково-зеленомошным сообществом на торфяно-подзолах иллювиально-гумусовых языковатых криотурбированных песчаных.

В пределах ключевого участка «Пурпе» заложено 17 разрезов, а почвенные турбации диагностированы только в 1.

Участок «Ноябрьск» расположен на границе средней и северной тайги Обь-Пуровского междуречья, в 4 км к северо-востоку от одноименного города (рис. 1). На этой территории отдельные острова мерзлоты распространены на крутых склонах северной экспозиции и торфяных буграх [2].

Вытянутые песчаные гряды территории ключевого участка «Ноябрьск» высотой до 2 м покрыты бором кустарничково-беломошно-зеленомошным (высота деревьев 10–15 м, сомкнутость крон 0,5–0,6) на подзолах грубогумусовых иллювиально-железистых криотурбированных песчаных. Склоны гряд с мелкобугорковатым микрорельефом заняты бором голубично-беломошно-зеленомошным на торфяно-подзолах иллювиально-железисто-гумусовых крио- и фитогеннотурбированных глееватых песчаных. На пониженных элементах рельефа произрастает морошково-осоково-сфагновое сообщество на торфяных эутрофных почвах.

Многолетнемерзлые породы вскрыты не были. Однако единично встречались ядра замерзшего торфа. Уровень грунтовых вод на водораздельных позициях находится на глубине около 120 см, в нижней части склона грив и прилегающих болотных территориях – 80 см, на приречных выровненных поверхностях болот – 40 см.

В 3 из 13 почвенных разрезов, изученных на ключевом участке «Ноябрьск», выявлены турбации. Однако только в 1 разрезе органический материал перемещён на глубину при ветровале.

Суммарно на двух ключевых участках из 30 разрезов отобрано 106 почвенных и 25 растительных проб, в которых удельная активность 137Сs определена в лаборатории радиогеологии и радиогеоэкологии ИГЕМ РАН методом прямого γ-спектрометрического анализа с использованием полупроводникового Ge(Li)-детектора GEM-4519 (GLP-25300/13), оснащенного NaI(Tl)-детекторами 160×160 мм с колодцами 55×110 мм (аналитик Р.В. Соломенников).

Для различных выборок рассчитаны величина среднего и его ошибки, коэффициенты вариации (Cv) и сделана попытка моделирования изменения запасов 137Cs глобальных атмосферных выпадений в почвах.

Результаты исследований и их обсуждение

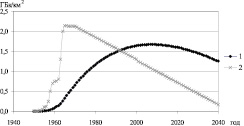

Поступление цезия-137 в ландшафты. По данным о плотности загрязнения широтного пояса 60–70° с.ш. [7], с учетом радиоактивного распада, по формуле (1) рассчитаны предполагаемые запасы 137Cs на каждый год (рис. 2) без учета его выноса за пределы конкретного ландшафта [6]:

(1)

(1)

где Сk – кумулятивный запас цезия-137 глобальных атмосферных выпадений, оставшийся в почве в k-й год (k = 1950 + i; i – число, которое необходимо прибавить к году начала выпадения значимых количеств цезия-137 из атмосферы), Ai – их интенсивность в k-й год в широтном поясе 60–70° с.ш., постоянная величина 30,17 – период полураспада цезия-137 Экстраполяция интенсивности глобальных атмосферных выпадений на период 2000–2040 гг. выполнена в соответствии с характером глобальных радиоактивных выпадений в период c 1972 по 2000 [7] по уравнению (2).

Ai = –0,028∙i + 2,045. (2)

Рис. 2. Интенсивность глобальных атмосферных выпадений цезия-137 в широтном поясе 60 – 70° с.ш. (1) и его кумулятивный запас в почве (2)

Для рассматриваемого интервала времени суммарные запасы цезия-137 в почвах широтного пояса 60–70° с.ш. максимальны с 2002 по 2012 год и сейчас постепенно снижаются. Для периода с 1965 по 2040 год они описываются уравнением

Сi = – 0,0006∙i2 + 0,076∙i – 0,636. (3)

Цезий-137 в растительном ярусе. Разнообразие мохово-травянисто-кустарничковых ярусов изученных ландшафтов объединено в пять групп: беломошная с преобладанием лишайников Cladonia sp., кустарничково-долгомошная с доминированием Politrihum sp., зеленомошно-кустарничковая с преобладанием Pleurosium sp., осоково-сфагновая, кустарничковая (с различным участием багульника болотного Lédum palústre, мирта болотного Chamaedaphne calyculata, брусники Vaccínium vítis-idaéa и голубики Vaccínium uliginósum).

Во всех группах коэффициент вариации величины удельной активности радиоцезия колеблется от 20 до 50 %. Активность цезия-137 снижается в ряду: кустарничковая и долгомошная (130–150 Бк/кг) > осоково-сфагновая (94) > кустарничково-долгомошная (74) > беломошная (52). В отличие от удельной активности, вариабельность фитомассы существенно выше: Cv меняется от 50 до 200 %, что сказывается на высокой изменчивости запасов цезия-137, которые варьируются в пределах 100–700 Бк/м2 при среднем 287 ± 185 (n = 19).

Цезий-137 в почве. Растительность не является главным депозитарием цезия-137 атмосферных выпадений. В изученных болотных ландшафтах ключевого участка «Ноябрьск» и «Пурпе» 78 ± 20 % от его суммарных запасов сосредоточено в почве, а на мохово-травянисто-кустарничковый ярус приходится 22 ± 20 % (n = 13).

В силу поверхностно-аккумулятивного распределения 137Cs по почвенному профилю (рис. 3) его основные запасы (73 ± 24 % от содержания в ландшафте, n = 24) приурочены к верхней 10-сантиметровой толще органических и органоминеральных горизонтов с плотностью 0,11 ± 0,10 г/см3 (n = 106), величина которой при погребении минеральным субстратом может возрастать в 10–15 раз за счет внедрения неорганической составляющей и разложения растительных остатков. Таким образом, в новом турбированном материале, состоящем из высокорадиоактивного органического материала и низкорадиоактивного минерального, удельная активность цезия-137 снижается обратно пропорционально увеличению плотности.

В двух образцах погребенных органических слоев подзола грубогумусового иллювиально-железистого криогенно-ожелезненного криотурбированного глееватого выявлена значимая активность 137Cs: 1,5 ± 0,7 (глубина отбора 20–40 см) и 3,4 ± 1,5 Бк/кг (12–20 см). При этом в элювиальном потёчно-гумусовом горизонте, расположенном на глубине 5–20 см, значимая активность 137Cs не обнаружена.

Выявленные уровни активности соответствуют теоретическим значениям, которые могут быть обнаружены в погребенном органическом материале. При современной плотности загрязнения цезием–137 поверхностных органических горизонтов, находящейся в пределах 60–90 Бк/кг, активность погребенных прослоев не будет превышать 10 Бк/кг. В соответствии с величиной периода полураспада 137Cs в ближайшие 100 лет активность органического материала почв из широтного пояса 60–70° с.ш., погребенного в конце ХХ – начале XXI века будет находиться на инструментально измеряемом уровне.

а

б

Рис. 3. Изменение активности цезия-137 в органических образцах (а) и их плотности (б). Рядом со столбцами указано число образцов n и ошибка среднего

Так как цезий-137 является малоподвижным в почвах элементом, то по его запасам в погребенном материале можно определить дату погребения в интервале 1960–1990 гг. Диагностировать наиболее молодые образования невозможно, так как запас 137Cs в почве с 1990 г. установился на постоянном уровне (см. рис. 3). В более старых почвенных турбациях активность радиоцезия ниже инструментально определяемого уровня.

Полученные результаты показывают, что криогенное и фитогенное перемещение органического материала имеет место и в последние десятилетия. Для оценки интенсивности и распространения этих процессов необходимы более детальные исследования.

Использование радиоцезиевой метки поможет изучению скорости минерализации погребенного органического материала и условий, благоприятных для сохранения турбированных слоев.

Выводы

1. В большинстве изученных почв активность цезия-137 уменьшается с глубиной, а основные его запасы сосредоточены в слое 0–10 см. Активность цезия-137 в почвенных криотурбациях не превышает 3,5 Бк/кг.

2. Цезий-137 обнаружен только в криотурбациях, в состав которых входит существенное количество органического вещества.

Авторы выражают благодарность профессору М.А. Герасимовой и к.б.н. А.В. Лупачеву за обсуждение генезиса почвенных турбаций, а также к.г.-м.н. Э.Э. Асадулину за помощь в моделировании изменения запасов цезия в почвах.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (соглашение № 8673), гранта РФФИ № 13-05-41431 и Программы № 4 Президиума Российской Академии наук «Природная среда России: адаптационные процессы в условиях изменяющегося климата и развития атомной энергетики».

Рецензенты:

Кочкин Б.Т., д.г.-м.н., заведующий сектором, ФГБУН «Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук», г. Москва;

Кошелева Н.Е., д.г.н., ведущий научный сотрудник, ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва.

Работа поступила в редакцию 09.10.2013.

Библиографическая ссылка

Семенков И.Н., Семенков И.Н., Усачева А.А. ЦЕЗИЙ-137 КАК МАРКЕР СОВРЕМЕННЫХ ПОЧВЕННЫХ ТУРБАЦИЙ // Фундаментальные исследования. 2013. № 10-7. С. 1478-1481;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=32609 (дата обращения: 18.11.2025).