В современном мировом сообществе изменения, происшедшие в характере образования, касаются его направленности, целей, содержания, результатов, и все более отчетливо ориентируют на творческую инициативу, самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов. Современные проблемы высшей школы, в том числе фармацевтической, обусловлены присоединением России к Болонскому соглашению, вследствие чего возникла необходимость принятия компетентностного подхода как одной из стратегий развития профессионального образования.

В Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС-3 ВПО) по специальности «Фармация» [13] (ФГОС, 2010) определен объект профессиональной деятельности специалистов – будущих провизоров, а также перечень профессиональных требований. Химические дисциплины, в частности, интегративный курс аналитической химии (АХ), играют существенную роль в формировании профессиональных компетенций. Для обеспечения профессиональной деятельности в соответствии с требованиями нормативных документов и запросами времени необходимы адекватные подходы к подготовке выпускников, которые позволят сформировать при изучении аналитической химии готовность студентов фармацевтического факультета к учебно-профессиональной деятельности в современном, многоаспектном понимании этого понятия.

Анализ требований к подготовке провизоров, практике обучения студентов фундаментальным химическим дисциплинам на младших курсах и профильным дисциплинам на старших курсах позволил нам выявить целый ряд противоречий, среди которых важными для нашего исследования являются противоречия между:

– потребностью государства и общества в подготовке провизоров на основе реализации ФГОС-3 ВПО для работы в современных социально-экономических условиях и недостаточной разработанностью теоретико-методических основ формирования профессиональных компетенций в процессе предметного обучения аналитической химии;

– существующим в теории и практике профессионального образования представлением о готовности студентов вуза к учебно-профессиональной деятельности и неразработанностью путей формирования этой готовности у студентов фармацевтического факультета при изучении аналитической химии и др.

Решение проблемы формирования готовности студентов фармацевтического факультета к профессиональной деятельности при изучении аналитической химии требует разработки и реализации теоретической модели, направленной на создание базы фундаментальных химико-аналитических знаний и практических умений студентов как основы химических компетенций в их взаимосвязи с будущей профессией, развитие мотивации к профессиональной деятельности. Понимание сущности формирования готовности к профессиональной деятельности уже при изучении фундаментальных дисциплин особенно актуально, так как позволяет скорректировать основные направления модернизации фармацевтического образования. Поэтому целью нашей работы является разработка теоретической модели формирования готовности будущих провизоров к профессиональной деятельности в процессе изучения аналитической химии, адекватной процессу модернизации высшего профессионального образования, а также современным требованиям общества.

Исходя из поставленной цели, нами сформулирована гипотеза: готовность студентов-фармацевтов к профессиональной деятельности будет сформирована, если реализовать теоретическую модель, которая является графическим отображением целостного педагогического процесса обучения будущих провизоров аналитической химии и включает комплекс компонентов, направленных на реализацию цели.

Для организации целостного процесса преемственного обучения студентов аналитической химии на фармацевтическом факультете, нацеленного на формирование их готовности к профессиональной деятельности, следует исходить из понимания его как сложной, организованной и динамической системы, которая в единстве осуществляет предметное химическое образование, а также воспитание и развитие студентов средствами данного предмета. Осознание целостности, системности и полифункциональности данного процесса наиболее успешно достигается построением его теоретической модели.

Системный характер моделирования выражается в том, что модели фиксируют моменты целостности и интегративности как изучаемых химических объектов, так и процесса обучения химии в обзорном и абстрактном виде. В философии дана обоснованная характеристика методов моделирования, моделей, их определение и классификация [3]. В психологии и педагогике раскрыты особенности применения метода моделирования для изучения психолого-педагогических процессов [12]. Анализ роли моделей в рамках системного подхода, их виды и функции, применение для построения систем обучения широко использовались в методических исследованиях [7, 11, 8].

В нашем исследовании мы использовали моделирование как основной метод прогнозирования и построения теоретической модели формирования готовности студентов-фармацевтов к профессиональной деятельности.

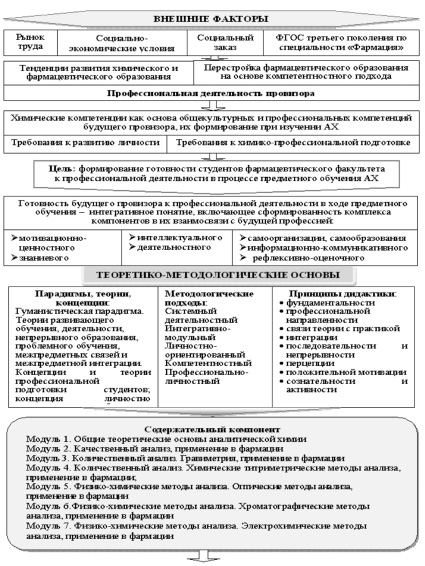

Для отражения целостности процесса обучения студентов аналитической химии мы использовали структурно-функциональную модель прогностического характера. В качестве объединяющей, системообразующей и концептуальной основы построения теоретической модели выбрана интегративно-модульная концепция построения и изучения курса АХ на фармацевтическом факультете медицинского вуза. В этой модели мы учли влияние внешних факторов, создание положительного образовательного поля и выделили теоретико-методологические основы исследования, компоненты педагогического процесса (целевой, содержательный, процессуально-деятельностный, организационно-управленческий, результативно-оценочный), а также определили этапы формирования готовности студентов к профессиональной деятельности и комплекс педагогических условий, обеспечивающих функционирование модели.

Теоретическая модель (рисунок), являясь графическим отображением целостного педагогического процесса обучения студентов аналитической химии, развития их личности в этом процессе, формирования готовности к профессиональной деятельности, служит методологическим ориентиром и основой прогнозирования и проектирования инновационной системы предметного обучения.

Теоретическая модель формирования готовности к профессиональной деятельности студентов – будущих провизоров в процессе изучения аналитической химии

Целевой компонент теоретической модели включает в себя формирование у студентов фармацевтического факультета готовности к профессиональной деятельности в процессе предметного обучения АХ, а также теоретико-методологические основы ее разработки.

Мы рассматриваем готовность студентов фармацевтического факультета к профессиональной деятельности, формируемой при изучении аналитической химии, как интегративное понятие и включаем в него следующие основные компоненты:

– наличие фундаментальных химико-аналитических знаний;

– мотивационно-ценностное отношение к ним как профессионально значимым;

– способность использовать эти знания для освоения профильных дисциплин и решения профессиональных задач;

– владение комплексом разнохарактерных умений (химико-экспериментальных, расчетных, графических и др.);

– умение самостоятельно добывать знания и работать в команде.

Готовность к профессиональной деятельности будущего провизора невозможна без комплекса химико-аналитических компетенций, составляющих основу общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС-3 ВПО.

Позитивное восприятие содержания курса аналитической химии обеспечивается смысловым и аксиологическим насыщением материала, отражающим гуманистическую и профессиональную направленность, что способствует формированию ценностного отношения к будущей профессии, обеспечивает положительную мотивацию и, следовательно, осознанное восприятие. Мотивы обучения включают познавательные и профессиональные потребности студента, опирающиеся на систему его ценностных отношений.

Используя вклад ученых-психологов, педагогов, методистов в исследование области профессионального образования, формирования готовности студентов к будущей профессиональной деятельности (Безрукова, Беспалько, Дьяченко, Зеер, Климов, Литвинова и др.), мы определили, что наша работа осуществляется в русле гуманистической парадигмы с опорой на теории деятельности, развивающего, проблемного обучения, непрерывного образования, межпредметных связей и межпредметной интеграции, концепции и теории профессиональной подготовки студентов; концепцию личностно ориентированного обучения. Основными методологическими подходами мы выбрали системный, деятельностный, интегративно-модульный, личностно-ориентированный, компетентностный, профессионально-личностный.

Теоретическая модель проектируется на базе ряда принципов. Мы выделяем следующие группы принципов ее проектирования:

– общепедагогические: гуманизации, интеграции;

– дидактико-методические: научности, системности, фундаментальности, последовательности и непрерывности, сознательности и активности;

– специфические для нашего исследования: профессиональной направленности, связи химической теории с фармацевтической практикой, перцепции, положительной мотивации.

Содержательный компонент разработан нами на основе общедидактических положений и выделенных в его содержании четырех основных частей – знания, умения, ценности, опыт творческой деятельности [9] (Лернер, 1980) с учетом современных тенденций развития химической науки, что позволяет раскрывать структуру и содержание основных блоков учебного предмета, их целевое назначение и методологические функции в учебном процессе. Основным методологическим подходом при моделировании этого компонента является интегративно-модульный, который предполагает компактность химического содержания при организующей роли теории по отношению к фактам. Он реализуется в генерализованной подаче учебного материала крупными блоками, в типологизации (систематизации) процессов и явлений, в выделении в каждом блоке методологической составляющей (знания о методах исследования веществ и методах рационального учения), выборочном изучении наиболее типичных примеров (веществ, процессов, явлений, т.е. минимизация фактов). Конструктивность интегративно-модульного подхода заключается в том, что он отражает в каждом блоке все его структурные единицы, а также единство теории и практики. Содержание всех блоков курса пронизано актуальными идеями химической науки и профессиональной направленности.

Важным направлением обучения АХ на фармацевтическом факультете является его аксиологизация. Ценностное восприятие содержания курса АХ происходит при смысловом и аксиологическом насыщении материала, отражающем гуманистическую, экологическую и профессиональную направленность, что с самого начала обучения формирует ценностное отношение не только к предмету АХ, но и к будущей профессии провизора, усиливает мотивы и осмысленное восприятие. Сознательное отношение к фундаментальному содержанию основ науки, усваиваемое на когнитивном уровне в форме понятий и их дефиниций, теорий, законов, символико-графических и других абстракций, предполагает смысловое и аксиологическое насыщение, понимание их смысла, значения и функции. Смысловое и аксиологическое насыщение учебного материала, которое происходит вокруг раскрытия научных и мировоззренческих идей, комплексных химико-фармацевтических, химико-медицинских, химико-экологических, химико-валеологических проблем, ценностей и методологии познания, проектирования, прогнозирования и моделирования химических процессов и явлений, предполагающих синтез знаний и умений для их решения, приобщает студентов к творческой деятельности.

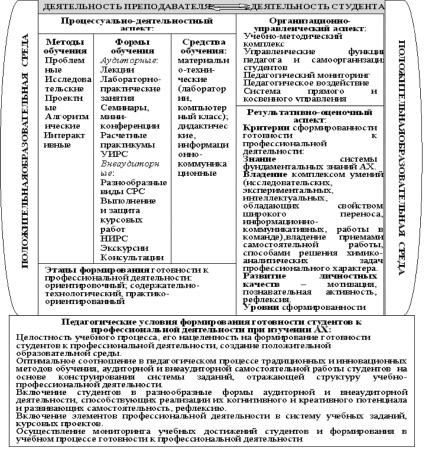

Процессуально-деятельностный компонент обусловлен поставленными целями обучения, спецификой содержания курса АХ. Его организация основана на психолого-педагогических закономерностях и принципах развивающего обучения. Главной особенностью учебного процесса является его максимально деятельностный характер, который обеспечивался соответствующим планированием учебного процесса, системой заданий для самостоятельной работы студентов (СРС), учебно-методическим комплексом, подготовленным нами. Особое внимание в реализации процессуально-деятельностной стороны мы уделяем выбору форм, методов и средств обучения, стимуляции мотивов и активизации учебной деятельности.

Процессуально-деятельностный аспект реализуется во взаимодействии, в сотрудничестве и сотворчестве обучаемых и обучающих, а также в работе обучаемых с компьютерами, с литературой. Важнейшим условием осуществления их деятельности служат средства обучения – реальные химические объекты, их наглядное изображение, химический эксперимент, учебники, пособия и справочники, дидактические материалы, содержащие ориентировочные основы действия (ООД). Виды деятельности преподавателя и студентов конкретизируются и определяются целями, содержанием модулей и заложенными в них характером и уровнем деятельности с последующим усилением ее рефлексии.

Совместная деятельность является механизмом развития учебного процесса и личности студентов.

Нами выделены следующие этапы формирования готовности студентов к профессиональной деятельности.

Первый этап – ориентировочный, который направлен на формирование мотивационно-ценностного и теоретико-знаниевого компонентов готовности.

Второй этап – содержательно-технологический. Это основной этап, на котором происходит формирование химических компетенций, умений работать самостоятельно и в команде.

Третий этап – практико-ориентированный, во время которого совершенствуются умения применять знания на практике, студенты выполняют и защищают курсовые работы.

Организационно-управленческий аспект связан с гибким рефлексивным управлением качеством образовательного процесса на каждом из этапов обучения с помощью специально отобранного для этого материально-технического и методического обеспечения, а также и педагогического воздействия на личность обучаемых. В нашем процессе обучения использованы межличностные отношения преподавателей и студентов, основанные на взаимном уважении и понимании друг друга. При этом мы используем прямое и косвенное управление деятельностью студентов с учетом расширения самоорганизации и самоуправления.

Большое значение мы придаем планированию педагогической и учебной деятельности, особенно целеполаганию как важному регулирующему фактору учебного процесса, выбору ООД, системе познавательных задач, реализуемых в форме экспериментальных и расчетных задач, системы тестов, упражнений, проблемных заданий, в том числе комплексного химико-фармацевтического, химико-медицинского, химико-экологического характера, а также самооценке, самоанализу, самоорганизации и самореализации студентов в процессе их учения.

Результативно-оценочный компонент отражает критерии сформированности готовности к профессиональной деятельности, определенные ФГОС-3 ВПО, нормативными документами, включающие химический аспект подготовки специалиста-провизора. В этом компоненте учитываются готовность к профессиональной деятельности, сформированная в процессе изучения АХ, по показателям и уровням, выделенным в нашем исследовании. Этот компонент связан с разными формами контроля и оценивания знаний, умений, мотивов и познавательных потребностей в процессе реализации целей и содержания на каждом из этапов обучения. Он предполагает наличие диагностики сформированности химических компетенций в процессе усвоения курса АХ, основанной на систематической обратной связи, а также разработанной системы комплексного оценивания, содержащей формы, методы, интегративные показатели в рамках каждого модуля АХ и по всему курсу, включая семестровые зачеты, разработку и защиту курсовых работ, а также заключительный экзамен.

Разработанная модель рассматривается нами как функционально целостная система целей и задач междисциплинарного содержания, взаимосвязанной деятельности субъектов процесса учения, единства дидактико-методического комплекса, образовательных результатов и управления качеством обучения.

В модели учитываются особенности будущей профессиональной деятельности студентов, требования к содержанию и процессу обучения, обусловленные необходимостью его модернизации, а также критерии сформированности готовности к профессиональной деятельности, которые характеризуют эффективность реализации данной модели.

В рамках реализации теоретической модели мы делаем акцент на результаты достижений студентов в процессе действенного освоения курса АХ (их мотивы, интересы, фундаментальные знания, обобщенные умения, уровень овладения ими, развитие интеллектуальной деятельности, умения решать комплексные задачи с профессиональной направленностью и т.п.).

Функционирование модели обеспечивается комплексом педагогических условий, к которым мы относим:

– Целостность учебного процесса, его нацеленность на формирование готовности студентов к профессиональной деятельности, создание положительной образовательной среды.

– Оптимальное соотношение в педагогическом процессе традиционных и инновационных методов обучения, аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов на основе конструирования системы заданий, отражающих структуру учебно-профессиональной деятельности.

– Включение студентов в разнообразные формы аудиторной и внеаудиторной деятельности, способствующей реализации их когнитивного и креативного потенциала и развивающей самостоятельность, рефлексию.

– Включение элементов профессиональной деятельности в систему учебных заданий, курсовых проектов.

– Осуществление мониторинга учебных достижений студентов и формирования в учебном процессе готовности к профессиональной деятельности.

Рецензент:

Темердашев З.А., д.х.н., заведующий кафедрой аналитической химии, профессор, член бюро НСАХ РАН, председатель Северо-Кавказского отделения НСАХ РАН, Кубанский государственный университет, г. Краснодар.

Работа поступила в редакцию 08.07.2013.

Библиографическая ссылка

Литвинова Т.Н., Юдина Т.Г. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ // Фундаментальные исследования. 2013. № 8-6. С. 1464-1470;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=32158 (дата обращения: 20.02.2026).