К началу 21-го века мировая цивилизация утвердилась в фазе развития, которая получила название «постиндустриальное общество» или «новая экономика». Для эпохи «новой экономики» определяющей характеристикой является развитие интеллектуального человеческого капитала, его доминирование по сравнению с материальными элементами [1]. Наглядным отражением этого процесса является высокое качество жизни населения «стран-лидеров», миграционная и инвестиционная привлекательность территорий. Для «стран-аутсайдеров» стоит задача обеспечения экономической политики «догоняющего развития», опережающего экономического роста – для выравнивания качества жизни со «странами-лидерами».

Определяющим фактором экономического роста территорий в современной «новой экономике» является обеспечение всестороннего развертывания инфраструктурных процессов, поскольку без них невозможно ни экономическое, ни полноценное социальное жизнеобеспечение регионов и стран в целом. В условиях глобальной рыночной экономики инфраструктурные процессы обеспечивают взаимодействие хозяйствующих субъектов, перемещение товаров и услуг, финансовые потоки, функционирование рынка рабочей силы, развитие научно-технического прогресса [4].

Известный российский экономист В.Б. Кондратьев [4], обобщая современные теоретические представления о содержании понятия «инфраструктура», делает вывод о несравнимости разнородных показателей, характеризующих ее составные части: производственную, рыночную и социальную. А значит, о невозможности расчета сводной (интегрированной) оценки развития инфраструктуры и о невозможности ранжирования территорий по уровню инфраструктурного обеспечения.

Тем не менее в статьях [2, 3] авторы обосновали возможность интегрированного подхода к оценке инфраструктурного обеспечения, предложив расширенное определение «социально-экономической инфраструктуры» и методику расчета сводного индекса, пригодную как для ранжирования стран с различными условиями развития, так и для классификации внутристрановых территорий и регионов.

Социально-экономическая инфраструктура (СЭИ) – это комплекс предприятий, отраслей, объектов, обеспечивающих общие условия для осуществления той или иной деятельности, а также для комфортного проживания людей на территории [3]. Таким образом, СЭИ – это «обустройство территорий», общественное благо, совокупность услуг общественной значимости, за которые отвечает государство, в пределах полномочий органов государственного управления. От эффективности государственного управления инфраструктурным развитием зависит в конечном счете качество жизни населения страны и регионов.

Для стран «догоняющего развития», к которым относится и Россия, проблема выравнивания качества жизни со «странами-лидерами» тесно связана с неравномерностью территориального инфраструктурного развития регионов внутри страны. Потребности территорий в инфраструктурных инвестициях, с одной стороны, огромны и часто превышают возможности государства, с другой стороны – приоритетность вложений в разнородные объекты и направления плохо поддается количественному анализу и часто опирается на субъективизм отдельных «лиц, принимающих решения».

Поскольку финансовые возможности государства всегда ограничены, государственная инфраструктурная стратегия должна базироваться на системном аналитическом фундаменте [5]. В свою очередь, анализ потребностей территорий в модернизации инфраструктуры и выстраивание приоритетов предполагают классификацию территорий (регионов) по уровню развития СЭИ, во взаимосвязи с уровнем качества жизни населения (КЖН) [3]. Интегральный показатель для оценки уровня развития социально-экономической инфраструктуры территорий и качества жизни ее населения предложен авторами в статье [3], где теоретически обоснована возможность обработки разнородных показателей, доступных из официальных данных национальной статистики.

Предложенный метод расчета ИРСЭИ (индекс развития социально-экономической инфраструктуры) соединяет в одном интегральном индексе оценку конкурентных инфраструктурных преимуществ территории и социальные преимущества для проживания населения. Соизмеримость разнородных натуральных и стоимостных статистических показателей обеспечивается применением относительных оценок (индексов).

Кратко остановимся на сущности методики расчета ИРСЭИ, подробное изложение которой приведено в первой публикации [3].

Интегральный показатель ИРСЭИ включает две компоненты: социально-демографическую (Isoc) и производственную (Iter). Значимость первой компоненты существенно превышает значимость второй (по определению).

ИРСЭИ = 1/3Isoc + 2/3Iter,

где Isoc = 1/4(Ip + Ik + Ic + Ih);

Iter = 1/3(Itr + Iz + Iw).

Первая компонента Isoc включает сумму четырех частных индексов: экономических возможностей личности (ВВП percapita) Ip; деловой активности бизнеса (занятость населения) Ik; обеспеченность населения медицинскими и образовательными услугами Ic; обеспеченность населения минимально благоустроенным жильем Ih.

Вторая компонента Iter включает сумму трех частных индексов: развитие транспортной сети Itr; экологической чистоты окружающей среды (загрязненность) Iz; обеспеченность территорий пресной водой Iw, каждый из которых рассчитывается на 1000 кв. км территории.

Исходная информация для расчета ИРСЭИ опирается только на официальные данные национальной статистики, публикуемые ежегодно в каждой стране (в России – Росстат), что обеспечивает доступность расчетов. Минимальные стандарты качества жизни определены опубликованными рекомендациями экспертов ООН при расчете ИРЧП (индекса развития человеческого потенциала) [7].

Итоговая величина ИРСЭИ варьируется в интервале от 0 до 1 и отражает в целом «привлекательность» региона для населения и бизнеса, поскольку уровень развития СЭИ в регионах служит важным индикатором предпринимательской активности и комфортности проживания населения, а также инвестиционного климата территории.

Экспериментальное моделирование ИРСЭИ с целью проверки практической доступности авторской методики проведено для пяти областей Центрального федерального округа РФ: Ивановской, Ярославской, Владимирской, Костромской и Московской.

Выбор регионов обусловлен географической близостью.

Анализ проведен за период 2009–2011 годов, при этом важным положением является то, что значения одного показателя представлены за одинаковый период времени.

В расчетах ИРСЭИ приняты следующие допущения:

1. Расчет индекса экономических возможностей личности (Ip) оценивается через уровень ВРП на душу населения (без учета паритета покупательной способности), так как для анализа отобраны регионы с незначительными отличиями по уровню цен.

Максимальные и минимальные значения определены среди рассматриваемых регионов, что упрощает расчеты внутри одной страны, так как рекомендации ООН применимы к сравнению между странами.

С другой стороны, при исследовании регионов в разных федеральных округах необходимо использовать условие паритета покупательной способности. За базу сравнения можно принять стоимость потребительской корзины.

2. Индекс обеспеченности населения медицинскими и образовательными услугами (количество учителей, врачей на 1000 человек населения) рассчитывается через обеспеченность учителями (Ic1) и врачами (Ic2) по формуле:

3. Индекс обеспеченности населения минимально благоустроенным жильем (Ih) рассчитывается через статистический показатель по регионам – общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м.

4. Индекс деловой активности бизнеса (занятость трудоспособного населения) берется как показатель среднегодовой численности занятых в экономике на 1000 человек экономически активного населения.

5. Индекс развития транспортной сети вычисляется как протяженность автомобильных и железнодорожных магистралей на 1000 кв. км территории.

6. Индекс экологической чистоты окружающей среды рассчитывается как сумма частных индексов Z1 и Z2, при этом, чтобы сохранить «позитивную» направленность данных, полученная сумма вычитается из 1.

Z1 (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тонн на 1 кв. км территории) – показатель получен как отношение показателя выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (тыс. тонн) к площади региона (тыс. кв. км).

Z2 (сброс загрязненных сточных вод) рассчитывается на основе статистического показателя «сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты», млн куб. м.

Пересчет в тонны кубических метров произведен, исходя из плотности воды 1000 кг/куб. м, т.е. в 1 куб. метре воды будет:

1 куб. метр⋅1000 кг/куб. м == 1000 кг = 1 тонна.

Условие: плотность загрязненной воды = плотности воды.

7. Индекс обеспеченности пресной водой (объем годового водостока бассейнов рек и запас воды в озерах (куб. км на 1000 кв. км территории) – здесь для расчета взят показатель «использование свежей воды», куб. м на 1 кв. км территории.

В табл. 1 представлены статистические показатели, которые были использованы для расчета интегрального показателя уровня развития социально-экономической инфраструктуры исследуемых регионов.

В расчетах использовалась официальная информация Федеральной службы государственной статистики за 2009–2011 гг. [6].

Результаты расчетов отражены в табл. 2.

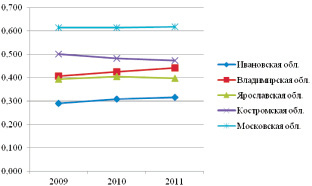

Результаты расчетов показывают, за трехлетний период исследования (2009–2011 гг.) среди анализируемых регионов первое место по уровню развития социально-экономической инфраструктуры занимает Московская область, на втором месте – Костромская область, третье место – Владимирская область, четвертое место – Ярославская область, пятое место – Ивановская область. При этом положительная динамика наблюдается в Ивановской и Владимирской областях, что наглядно представлено на диаграмме 1.

Для каждого региона совокупность значений частных индексов и представляет собой профиль развития социально-экономической инфраструктуры.

В 2010 году индекс социально-экономической инфраструктуры Ивановской области увеличился на 6 % по сравнению с предыдущим периодом, Владимирской области – на 4,5 %.

Таким образом, за исследуемый период Ивановская область характеризуется не только положительной динамикой индекса развития социально-экономической инфраструктуры, но и уровнем его изменения.

Таблица 1

Перечень статистических показателей для определения интегрального уровня развития социально-экономической инфраструктуры регионов РФ

|

№ п/п |

Наименование частных индексов по методике проф. Ильченко А.Н. |

Применяемые для расчетов индексов статистические показатели |

|

Социально-демографическая составляющая (Isoc) |

||

|

1. |

Индекс экономических возможностей личности Ip |

Уровень ВРП на душу населения (без учета паритета покупательской способности), руб. |

|

2. |

Индекс обеспеченности населения медицинскими и образовательными услугами Ic |

Численность учителей государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений (без вечерних общеобразовательных учреждений), на 1000 человек населения |

|

Численность врачей всех специальностей, на 1000 человек населения |

||

|

3. |

Индекс обеспеченности населения минимально благоустроенным жильем Ih |

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м |

|

4. |

Индекс деловой активности бизнеса Ik |

Среднегодовая численность занятых в экономике на 1000 человек экономически активного населения |

|

Производственная составляющая (Iter) |

||

|

5. |

Индекс развития транспортной сети Itr |

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км на 1000 км2 |

|

Протяженность железнодорожных магистралей, км на 10000 км2 |

||

|

6. |

Индекс обеспеченности пресной водой Iw |

Использование свежей воды, куб. м на 1 кв. км территории |

|

7. |

Индекс экологической чистоты окружающей среды Iz |

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тонн на 1 кв. км территории |

|

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, тонн на 1 кв. км территории |

||

|

Итого: Интегральный показатель социально-экономической инфраструктуры региона (ИРСЭИ) |

||

Таблица 2

Значения интегрального индекса уровня развития социально-экономической инфраструктуры регионов (ИРСЭИ)

|

Регион |

Период |

||

|

2009 год |

2010 год |

2011 год |

|

|

Ивановская обл. |

0,289 |

0,308 |

0,316 |

|

Владимирская обл. |

0,408 |

0,426 |

0,442 |

|

Ярославская обл. |

0,394 |

0,405 |

0,398 |

|

Костромская обл. |

0,501 |

0,482 |

0,474 |

|

Московская обл. |

0,615 |

0,615 |

0,619 |

Проанализируем результаты индексирования ИРСЭИ, исходя из целей и задач региональной социально-экономической политики, а также исходного базового уровня развития регионов.

1. Исходный уровень «привлекательности» регионов для жизни людей и инвестиций до 2009 года очень разный. По многочисленным опубликованным рейтингам территорий РФ [8]: Московская область имеет наилучшие условия, Ивановская – признанный «депрессивный» регион, Ярославская область – среди лидеров, а Владимирская и Костромская – «середнячки». Отметим, что за 2009–2011 гг. ни один из регионов не получил каких-либо значительных преференций, т.е. развитие происходило за счет экзогенных факторов.

2. Динамика ИРСЭИ за 2009–2011 гг., отражающая взаимосвязанное развитие качества жизни населения и инфраструктурное улучшение территорий, показывает, что привлекательность Ивановской и Владимирской областей для жизни людей и бизнеса непрерывно улучшается. Значит, региональная социально-экономическая политика в этих областях имеет правильный вектор развития, имеющий конечной целью улучшения качества жизни через развитие СЭИ.

Диаграмма 1. Динамика индекса уровня развития социально-экономической инфраструктуры регионов

3. Московская область, как территория с высоким базовым уровнем развития КЖ и СЭИ, за трехлетний период и не могла показать значительный прирост ИРСЭИ. А вот в действиях региональных властей Ярославской и Костромской областей явно видны просчеты: людям и бизнесу стало жить хуже.

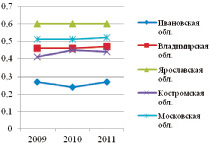

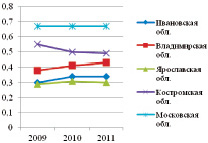

4. Чтобы конкретизировать причины «отставания» или «опережения» регионов по совокупному индексу ИРСЭИ, полезно обратиться к частным индексам, т.е. компонентам ИРСЭИ за тот же период. Не имея возможности привести здесь полностью данные расчетных таблиц, посмотрим на диаграмму 2, а, б.

а  б

б

Диаграмма 2. Динамика изменения частных индексов ИРСЭИ:а – Isoc; б – Iter

Динамика Isoc показывает, что условия проживания людей за три года не ухудшились во всех регионах, а вот условия для бизнеса Iter изменялись разнонаправлено: в Костромской области стало значительно хуже. Ивановская область показывает позитивное развитие по обеим компонентам.

Применение данной методики позволяет комплексно охарактеризировать социально-экономическое развитие регионов с различных сторон: во-первых, оценить привлекательность региона для трудовых ресурсов с точки зрения комфортности проживания, что отражает социально-демографическая составляющая; во-вторых, может служить индикатором для обоснования притока частных инвестиций (производственно-территориальная составляющая).

Важно также отметить значимость методики для органов власти: для федеральных – с точки зрения мониторинга состояния и динамики развития регионов, являясь параметром распределения финансирования; для региональных – позволяет определить стратегические приоритеты развития и адресность инфраструктурных инвестиционных вложений.

Рецензенты:

Гонова О.В., д.э.н., доцент, зав. кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» Ивановской государственной сельскохозяйственной академии им. академика Д.К. Беляева, г. Иваново;

Степанова С.М., д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент» Ивановского государственного политехнического университета, г. Иваново.

Работа поступила в редакцию 24.06.2013.

Библиографическая ссылка

Ильченко А.Н., Абрамова Е.А., Иванова Н.А. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ // Фундаментальные исследования. 2013. № 8-6. С. 1440-1445;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=32153 (дата обращения: 20.02.2026).