Формирование государственной политики в области профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний ССЗ является одной из приоритетных задач здравоохранения, неразрывно связанной с реализацией программы демографического развития России. Эффективное выполнение этих важнейших направлений деятельности российского здравоохранения невозможно без изучения распространенности факторов риска ССЗ и проведения профилактических мероприятий. По прогнозам экспертов общественное бремя ССЗ будет расти [3]: в развивающихся странах за счет роста ССЗ на фоне изменений условий и образа жизни, неадекватной медицинской помощи, а в развитых странах – за счет увеличения доли пожилых людей в популяции. По прогнозу ВОЗ общее число смертей от ССЗ к 2020 г. достигнет 20 млн, а к 2040 г. – 24 млн [6, 7]. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 75 % всей смертности от ССЗ можно предотвратить с помощью изменений в образе жизни [2, 5].

Поэтому целью настоящего исследования явилось изучение особенностей распространенности факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в сельской популяции Краснодарского края.

Материалы и методы исследования

Проведён ретроспективный анализ амбулаторных медицинских карт 400 работников сельского хозяйства, проходивших профилактический осмотр. Возрастно-половой состав обследованных – 314 (78,5 %) женщин, 86 (21,5 %) мужчин; средний возраст составил 42,03 ± 15,44 лет (у мужчин – 42,88 ± 15,4 лет, у женщин – 41,80 ± 15,28 лет). Каждому пациенту выполнялось измерение артериального давления (АД), плече-лодыжечного индекса (ЛПИ), окружности талии (ОТ), индекса массы тела (ИМТ). Абдоминальное ожирение определяли при ОТ у мужчин ≥ 94 см, у женщин ≥ 80 см. ИМТ < 25,00 кг/м2 относили к нормальной массе тела; ИМТ ≥ 25,00 ≤ 29,9 кг/м2 – к избыточной массе тела (ИзМТ), ИМТ ≥ 30,00 кг/м2 – к ожирению (ВОЗ, 2000). Биоимпедансный анализ выполнен на анализаторе «ABC-01 Медасс» (Россия) с расчетом жировой массы (ЖМ), тощей массы (ТМ), активной клеточной массы (АКМ), скелетно-мышечной массы (СММ). Уточнялось наличие других факторов риска ССЗ: гиподинамии, курения, гиперлипидемии, гипергликемии; наличие сопутствующих заболеваний – сахарный диабет (СД) 1 и 2 типа, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), хроническая почечная недостаточность (ХПН).

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью программ «Microsoft Ехсеl 7.0» и «Statistica for Windows 6.0». Определяли среднее (М) и стандартное отклонение (SD). Достоверность различий средних величин оценивали с помощью параметрического критерия Cтьюдента для зависимых и независимых выборок. Различия средних величин признавались достоверными (*) при уровне значимости р < 0,05. Статистические данные представлены в виде М ± SD.

Результаты исследования и их обсуждение

Проведен сравнительный анализ антропометрических, лабораторных и инструментальных показателей. Результаты обследования представлены в таблице.

Лабораторно-инструментальная характеристика обследованных

|

Показатель |

Группы обследованных пациентов |

p |

||

|

Всего n = 400 |

Мужчины n = 86 |

Женщины n = 314 |

||

|

ИМТ, кг/м2 |

28,02 ± 6,44 |

28,78 ± 5,52 |

27,81 ± 6,44 |

0,203 |

|

ОТ, см |

89,23 ± 15,79 |

98,55 ± 16,78 |

86,67 ± 15,79* |

0,0001 |

|

ОБ, см |

106,87 ± 12,53 |

106,69 ± 9,75 |

106,92 ± 12,51 |

0,875 |

|

Отношение ОТ/ОБ |

0,83 ± 0,09 |

0,91 ± 0,09 |

0,80 ± 0,09* |

0,0001 |

|

Жировая масса (ЖМ), кг |

26,89 ± 2,99 |

25,86 ± 11,38 |

27,18 ± 12,96 |

0,391 |

|

Доля ЖМ, % |

33,28 ± 9,95 |

27,60 ± 7,82 |

34,84 ± 9,95* |

0,0001 |

|

Тощая масса (ТМ), кг |

50,85 ± 10,20 |

63,84 ± 10,27 |

47,25 ± 10,20* |

0,0001 |

|

Активная клеточная масса (АКМ), кг |

30,31 ± 8,48 |

38,49 ± 6,73 |

28,05 ± 8,48* |

0,0001 |

|

Доля АКМ, % |

59,35 ± 10,67 |

59,83 ± 4,08 |

59,23 ± 10,67 |

0,610 |

|

Скелетно-мышечная масса (СММ), кг |

23,93 ± 6,07 |

31,82 ± 5,52 |

21,77 ± 6,07* |

0,0001 |

|

Доля СММ, % |

46,85 ± 6,55 |

49,61 ± 3,83 |

46,11 ± 6,55* |

0,0001 |

|

АД сист, мм рт. ст. |

130,72 ± 18,64 |

138,20 ± 18,52 |

128,64 ± 18,63* |

0,0001 |

|

АД диаст, мм рт. ст. |

81,95 ± 10,58 |

85,06 ± 10,03 |

81,09 ± 10,58* |

0,002 |

|

Общ. холестерин (ОХС), ммоль/л |

4,97 ± 1,08 |

5,00 ± 1,06 |

4,97 ± 1,05 |

0,815 |

|

Гликемия натощак, ммоль/л |

4,77 ± 1,05 |

4,96 ± 1,02 |

4,72 ± 1,05 |

0,06 |

|

Лодыжечно-плечевой индекс |

1,10 ± 0,11 |

1,09 ± 0,09 |

1,12 ± 0,11* |

0,021 |

Среднее значение ИМТ в группе обследованных пациентов соответствовало избыточной массе тела согласно классификации ВОЗ, 2000 (28,02 ± 6,44 кг/м2) и было сопоставимым у мужчин и женщин. Доля пациентов с ожирением (ИМТ ≥ 30 кг/м2) составила 43,5 %, среди женщин доля лиц с ожирением была достоверно выше (48,4 % женщин и 37,2 % мужчин; c2 = 10,8; p = 0,001). Избыточный ИМТ выявлен у 19 % пациентов, нормальный ИМТ – у 30,5 %, снижение ИМТ – у 7 %. Средний объём талии (ОТ) в группе обследованных составил 89,23 ± 15,79 см, средний объём бёдер (ОБ) – 106,87 ± 12,53 см. У мужчин средний показатель ОТ равен 98,55 ± 16,78 см, у женщин – 86,67 ± 15,79 см (p < 0,0001). Показатель ОБ у мужчин и женщин был сопоставим (106,69 ± 9,75 см и 106,92 ± 12,53 см соответственно; p = 0,875). Отношение ОТ/ОБ – 0,83 ± 0,09 (у мужчин – 0,91 ± 0,09, у женщин – 0,80 ± 0,09; p < 0,0001), что свидетельствует о наличии абдоминального ожирения в обеих подгруппах независимо от пола.

Поскольку у мужчин более развита мышечная масса, средний показатель тощей массы (ТМ), активной клеточной массы (АКМ), склетно-мышечной массы (СММ), доли АКМ и СММ в подгруппе мужчин был достоверно выше, чем у женщин (p = 0,0001). Напротив, доля жировой массы у женщин была значимо выше (34,84 ± 9,95 % против 27,60 ± 7,82 % у мужчин; p = 0,0001).

Средний уровень систолического артериального давления (САД) по группе в целом составил 130,72 ± 18,64 мм рт. ст., диастолического АД (ДАД) – 81,95 ± 10,58 мм рт. ст. При сопоставимом среднем возрасте средний уровень САД и ДАД у мужчин был достоверно выше, чем у женщин (138,20 ± 18,52 и 128,64 ± 18,63 мм рт. ст., p = 0,0001; 85,06 ± 10,03 и 81,09 ± 10,58 мм рт. ст., p = 0,002 соответственно). Вместе с тем у женщин зарегистрировано достоверно более высокое среднее значение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) по сравнению с мужчинами (1,12 ± 0,11 и 1,09 ± 0,09 соответственно; p = 0,021), что свидетельствует о более высокой жесткости артерий у женщин. Средний уровень холестерина сыворотки крови составил 4,97 ± 1,08 ммоль/л, уровень гликемии натощак – 4,77 ± 1,05 ммоль/л; гендерных различий по анализируемым параметрам не выявлено (p = 0,815 и p = 0,06 соответственно).

Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний обнаружены у 87,5 % обследованных. Первое ранговое место занимало ожирение и повышенный ИМТ – 62,5 %, второе место – АГ (40 %), третье – курение (37,5 %), четвертое – гиперхолестеринемия (32,0 %), пятое – гиподинамия (18,0 %), шестое – гипергликемия (12,5 %). Курящих мужчин было достоверно больше, чем курящих женщин (c2 = 26,4; p = 0,0001). Гиподинамия зарегистрирована у 18 % обследованных, в том числе у 17 % женщин и 20 % мужчин. У курящих в 88,82 % случаев имела место гиперхолестеринемия.

Сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания имели 49 % обследованных. Первое ранговое место занимала артериальная гипертензия (АГ) – 40 % (34 % – женщины, 6 % – мужчины). Средний возраст больных АГ был достоверно выше и составил 51,4 ± 1,65 лет против 40,03 ± 2,21 лет у больных с нормальным уровнем АД. Средний стаж АГ был равен 7,54 ± 1,53 лет. У большинства пациентов диагностирована II стадия АГ – 75 %, I стадия – у 15 %, III стадия – у 6 %. Средний стаж АГ у больных с избыточным весом и ожирением был в 2 раза выше и составил 10,0 ± 1,65 лет против 5,0 ± 0,95 лет у пациентов с нормальным ИМТ. У больных АГ с ожирением достоверно чаще регистрировались ИБС (p = 0,002), инфаркт миокарда (p = 0,001) , нарушения ритма и проводимости (p = 0,03), хроническая сердечная недостаточность (p = 0,01). Каждый пятый обследованный страдал сахарным диабетом 2 типа (19,9 %), у больных АГ в сочетании с ожирением сахарный диабет регистрировался в 2,6 раза чаще, чем у пациентов с нормальным ИМТ (25 и 10 % соответственно).

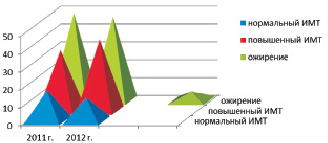

Всем пациентам по результатам обследования была разработана и предложена к выполнению программа по режиму питания, физической активности, здоровому образу жизни, при наличии показаний назначена антигипертензивная терапия. При повторном динамическом обследовании пациентов через 1 год получены следующие результаты. У пациентов, регулярно выполнявших программу по режиму питания, физической активности, здоровому образу жизни (21 % пациентов с избыточной массой тела и ожирением), выявлено снижение массы тела на 4,35 ± 0,78 кг по сравнению с исходными показателями. Вместе с тем у 28 % обследованных выявлено повышение ИМТ на 3,19 ± 0,95 кг. У 51 % пациентов с избыточным весом и ожирением отсутствовала динамика ИМТ.

Динамика ИМТ представлена на рисунке.

Динамика ИМТ через 12 мес. в обследованном контингенте

В подгруппе пациентов с АГ отмечено снижение уровня АДсист. на 6,4 ± 2,7 и АДдиаст. на 5,1 ± 1,4 мм рт. ст. Вместе с тем целевой уровень АД, согласно рекомендациям ВНОК [1], достигнут только у 44,4 % пациентов. У 12 % пациентов отмечено снижение уровня общего холестерина (в среднем на 1,3 ± 0,7 ммоль/л). Отказался от курения только каждый пятый курящий (19,05 %). В целом по группе более высокая приверженность к выполнению профилактической программы выявлена у женщин (54,8 % против 32,6 %).

Таким образом, проведенное нами исследование продемонстрировало высокую распространенность модифицируемых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в сельской популяции. Вместе с тем полученные нами данные свидетельствуют о низкой приверженности пациентов к выполнению профилактических программ, особенно в части нормализации ИМТ и курения. Низкая приверженность к профилактике и лечению обусловлена рядом факторов [2]. Всемирная организация здравоохранения разделила все возможные причины низкой приверженности к лечению на пять групп, которые обусловлены особенностями системы здравоохранения, течения заболевания, пациента, терапии и социально-экономическими факторами [4]. В нашем исследовании наибольшее значение имели отсутствие явных симптомов болезни, отсутствие мотивации, низкая самооценка, молодой возраст, в части случаев – высокая стоимость лекарств.

Выводы

1. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний обнаружены у большинства (87,5 %) обследованных. Первое ранговое место занимало ожирение и повышенный ИМТ – 62,5 %, второе место – АГ (40 %), третье – курение (37,5 %), четвертое –гиперхолестеринемия (32,0 %), пятое – гиподинамия (18,0 %).

2. У женщин достоверно чаще встречалось ожирение, у мужчин – курение; уровень систолического и диастолического артериального давления при сопоставимом возрасте у мужчин был достоверно выше.

3. Выявлена низкая приверженность пациентов к выполнению профилактических программ, особенно в части нормализации ИМТ и курения.

4. Разработка профилактических программ и ее реализация должна осуществляться с учетом гендерных особенностей распространенности факторов риска сердечно – сосудистых заболеваний.

Рецензенты:

Горбань В.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии с курсом общеврачебной практики, ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Краснодар;

Канорский С.Г., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии № 2 ФПК и ППС, ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Краснодар.

Работа поступила в редакцию 19.07.2013.

Библиографическая ссылка

Болотова Е.В., Комиссарова И.М. ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СЕЛЬСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ // Фундаментальные исследования. 2013. № 7-3. С. 514-517;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=32046 (дата обращения: 22.01.2026).