В современном здравоохранении одной из самых серьезных проблем были и остаются сердечно-сосудистые заболевания. Именно данная патология определяет значительное снижение качества жизни и сокращение ее продолжительности, особенно на фоне влияния различных факторов риска [1, 2, 3, 4]. В настоящее время заболевания сердечно-сосудистой системы все чаще встречаются у лиц среднего и молодого возраста, что может быть связано в том числе и с изменениями образа жизни [5]. Современный образ жизни предполагает необходимость трудовой деятельности значительного количества людей в ночное время суток. Подобное нарушение режима труда и отдыха создает предпосылки для возникновения десинхроноза [6, 7], который является сильнейшим стрессовым фактором для организма человека, прежде всего в молодом возрасте. При воздействии таких факторов риска происходят патологические изменения функционирования всех систем организма, в том числе и сердечно-сосудистой системы. Нарушение кровообращения на уровне микроциркуляторного русла, изменения гемореологических свойств крови в свою очередь приводят к изменениям центральной гемодинамики и дальнейшему развитию таких заболеваний сердца и сосудов, как нейроциркуляторная дистония, гипертоническая болезнь, ИБС и др. Вязкость крови является важным параметром гемодинамики. Она непосредственно оказывает влияние на величину общего периферического сосудистого сопротивления, т.е. влияет на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. На вязкость крови влияют четыре основных фактора: гематокрит – часть объёма крови, приходящаяся на форменные элементы крови, температура крови и диаметр сосудов. Чем больше процент гематокрита, тем больше вязкость крови. При повышении температуры на один градус Цельсия вязкость крови увеличивается на два процента. Медленный приток крови вызывает повышение ее вязкости – из-за увеличивающейся адгезии, то есть слипания клеток и белков, а также клеток друг с другом. Меньший диаметр кровеносных сосудов будет уменьшать вязкость крови из-за снижения уровня гематокрита.

Цель исследования. Нами была поставлена задача изучить особенности реологических свойств крови у лиц молодого возраста, работающих в ночное время суток, а также выявить взаимосвязь данных особенностей с распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний среди выбранной категории лиц.

Материалы и методы исследования

В группу исследования было отнесено 592 человека, из них – 312 мужчин (52,7 %) и 280 женщин (47,3 %). Женщины в возрасте от 21 до 35 лет (средний возраст – 28,1 ± 1,4), мужчины от 22 до 35 лет (средний возраст – 28,7 ± 2,3). Половина исследуемых имела стаж работы в ночную смену менее 5 лет (средняя продолжительность 3,7 ± 0,2 года) – I группа, другая половина – более 5 лет (средняя продолжительность 8,4 ± 0,8 года) – II группа. В группу контроля (III группа) вошли 1480 человек, по возрастному и половому составу статистически сопоставимые с исследуемой группой, имеющие ежедневный полноценный ночной сон 7 и более часов. Вязкость крови у исследуемой категории лиц определялась с помощью полуавтоматического капиллярного вискозиметра. Агрегацию эритроцитов измеряли с помощью автоматического агрегометра (модель «Myrrene», Германия). Для исследования способности эритроцитов к деформации использовался также метод лазерного пинцета.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ распространенности ССЗ у выбранной группы лиц показал наличие следующих заболеваний в зависимости от длительности нарушения режима труда и отдыха (таблица).

Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний среди исследуемых лиц

|

Наличие заболеваний |

I группа, n = 296 |

II группа, n = 296 |

III группа, n = 1480 |

|

Нейроциркуляторная дистония – гипотонический тип – гипертонический тип – кардиальный тип |

50 (16,9 %) 22 (7,4 %) 12 (4,1 %) 16 (5,4 %) |

64 (21,6 %) 18 (6,1 %) 28 (9,5 %) 18 (6,1 %) |

88 (5,9 %) 21 (1,4 %) 18 (1,2 %) 49 (3,3 %) |

|

Артериальная гипертензия (ГБ) |

34 (11,5 %) |

46 (15,5 %) |

70 (4,7 %) |

|

Здоровы |

212 (71,6 %) |

186 (62,8 %) |

1322 (89,3 %) |

Для определения средних показателей вязкости крови в выбранной возрастной категории (первый период зрелости) были обследованы пациенты как страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и не имеющие их. У всех больных с сердечно-сосудистой патологией из группы контроля были зарегистрированы реологические нарушения различной степени выраженности. Наиболее статистически значимые различия между показателями вязкости крови в норме и при развитии патологии у лиц группы контроля были зарегистрированы при скоростях сдвига 20 и 200 с–1. Нарушение реологических свойств крови именно в этом диапазоне обусловливает в значительной степени наличие так называемого «синдрома повышенной вязкости крови», поскольку вязкость при 20 с–1 зависит в основном от способности эритроцитов к агрегации, а при 200 с–1 – от деформируемости красных клеток крови – двух основных факторов, определяющих текучесть крови.

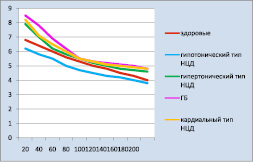

Было отмечено, что у лиц из группы контроля с НЦД по гипотоническому типу отмечается снижение вязкости крови по сравнению с группой здоровых лиц при скорости сдвига 20 с–1 на 9,7 %, а при скорости сдвига 200 с–1 – на 5,3 %. У исследуемых лиц с другой патологией (гипертонический и кардиальный типы НЦД, ГБ) отмечалось повышение вязко-эластических свойств крови (рис. 1).

Наиболее значительные изменения были зафиксированы у лиц с ГБ, где повышение значений вязкости крови по сравнению с нормой составили при скорости сдвига 20 с–1 – 25,0 %, а при скорости сдвига 200 с–1 – 20,0 %(p1,2 < 0,001).

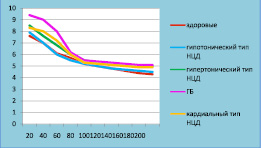

У лиц I группы, включенных в исследование, динамика изменения вязкости крови сохранялась. Однако было отмечено, что у лиц с гипотоническим вариантом НЦД вязкость крови в отличие от исследуемых лиц с аналогичной сердечно-сосудистой патологией из группы контроля была выше, особенно при значимых скоростях сдвига: 20 и 200 с–1 – на 27,4 и 9,8 % соответственно (p1, < 0,001, p,2 < 0,05). Это свидетельствует о том, что механизмом этого повышения могли стать увеличение агрегируемости и нарушение деформируемости эритроцитов. Однако по сравнению с нормой эти отклонения были менее значимыми: на 16,2 и 12,5 % соответственно. При этом вязкость крови у данной группы лиц оставалась ниже нормальных значений (рис. 2).

Рис. 1. Динамика вязкости крови на различных скоростях сдвига у лиц группы контроля

Рис. 2. Динамика вязкости крови на различных скоростях сдвига у лиц I группы

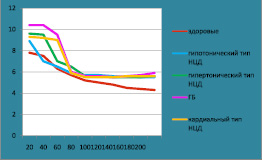

Динамика изменения вязкости крови на разных скоростях сдвига у лиц II группы представлена на рис. 3.

Обращает на себя внимание и тот факт, что у лиц с ГБ и НЦД по кардиальному и гипертоническому типам снижение вязкости крови прекращалось при скорости сдвига 180 с–1, что свидетельствовало о повышении жесткости мембран эритроцитов.

Рис. 3. Динамика вязкости крови на различных скоростях сдвига у лиц II группы

В отличие от исследуемых лиц в I группе при увеличении длительности работы в ночное время свыше 5 лет были отмечены не только количественные, но и качественные изменения в состоянии вязкости крови. Так, снижение вязкости крови у лиц с НЦД по гипотоническому варианту сменялось ее повышением по сравнению с нормой на 20,3 и 34,1 % соответственно (при скоростях сдвига 20 и 200 с–1).

У лиц с НЦД по гипертоническому и кардиальному типу, а также ГБ изменилась динамика снижения вязкости крови в диапазоне скоростей сдвига 20–100 с–1. Это выражалось в смещении максимума падения вязкости крови на интервал скоростей 40–60 с–1 при НЦД по гипертоническому типу и на интервал 60–80 с–1 при ГБ и НЦД по кардиальному типу. То есть можно говорить о том, что у данных лиц падала скорость дезагрегации эритроцитов при увеличении сдвигового усилия, что свидетельствовало о повышении жесткости эритроцитарных агрегатов.

В интервале скоростей 100–200 с–1 у лиц с указанной патологией также отмечены изменения, заключающиеся в том, что вязкость крови с увеличением скорости сдвига сначала падает, а потом снова начинает возрастать. Это в свою очередь свидетельствует о том, что мембраны клеток крови становятся более жесткими и при увеличении угловой скорости оказывают большее сопротивление смещению, чем клетки крови предыдущих подгрупп.

Подтверждением того, что вязкость крови у лиц всех подгрупп изменялась из-за нарушения процессов агрегации/дезагрегации и деформации эритроцитов, являются полученные в ходе исследования индексы агрегируемости и деформируемости эритроцитов.

Было установлено, что с увеличением продолжительности работы в ночное время у всех обследованных изменяется степень агрегированности клеток крови, что, возможно, связано с гемодинамическими нарушениями (замедление тока крови у лиц с НЦД по гипотоническому типу), воздействием процессов ПОЛ, которые изменяют физико-химические параметры мембран клеток, а также с изменением свертывающего потенциала крови (гиперпротромбинемия, гиперфибриногенемия) и т.д. Наибольший индекс агрегации эритроцитов был выявлен у лиц, склонных к артериальной гипертензии, и с кардиальным типом НЦД, причем повышение этого показателя коррелировало со стажем работы в ночное время суток.

Повышению вязкости крови способствовало также и снижение способности эритроцитов к деформации, поскольку жесткие эритроциты не способны значительно менять свою форму при прохождении через узкие капилляры, что, по-видимому, приводило к росту сосудистого сопротивления и снижению перфузии в тканях, способствовало шунтированию крови, появлению плазматических капилляров и развитию гипоксии в тканях. Выявлена также корреляционная взаимосвязь между увеличением продолжительности труда в ночные смены и снижением индекса деформируемости. Наибольшее ухудшение способности эритроцитов к деформации было выявлено у лиц с ГБ.

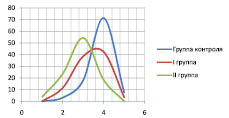

Снижение деформируемости эритроцитов у лиц, работающих в ночную смену 5 и более лет, подтверждается и с помощью экспериментального метода «лазерного пинцета», которым определялась величина растяжения эритроцитов в выборке проб крови здоровых лиц, и лиц, имеющих сердечно-сосудистую патологию [14]. Для унификации параметров эластичности мембран эритроцитов было решено сгруппировать все клетки красной крови в пробе по приросту их диаметра с шагом в 25 %. Так, среди исследуемых лиц при одинаковых показателях мощности пучка лазера и силы захвата были получены следующие результаты: в группе контроля – наибольшее количество всех эритроцитов увеличили свой диаметр в пределах 75–99 %, в I группе примерно одинаковое количество эритроцитов увеличило свой диаметр в пределах 50–74 % и 75–99 %; во II группе наибольшее количество эритроцитов имело прирост диаметра 50–74 %. Графически зависимость между количеством эритроцитов и величиной прироста диаметра клетки в ходе пробы с лазерным пинцетом представлена на рис. 4.

Это подтверждает корреляцию показателя деформируемости эритроцитов и времени воздействия стрессового фактора на гемореологические свойства крови.

Таким образом, полученные в ходе проведенного исследования результаты позволяют сделать следующие выводы:

1. У лиц молодого возраста, склонных к артериальной гипертензии, под влиянием хронического стресса, вызванного сменой ритмов труда и отдыха, происходит значительное изменение гемореологических параметров в виде увеличения вязкости крови, повышения агрегируемости и снижении деформируемости эритроциотв. Все это в конечном итоге усугубляет развитие и прогрессирование сердечно-сосудистых нарушений.

2. У лиц со склонностью к гипотонии под влиянием сходного по интенсивности хронического стресса для развития аналогичных гемореологических изменений требуется более продолжительный срок работы в ночное время суток (стаж непрерывного посменного труда более 5 лет).

3. Степень выраженности гемореологических нарушений в группах исследования прямо пропорциональна продолжительности работы в ночное время суток.

Рис. 4. Прирост диаметра эритроцита в пробе с лазерным пинцетом. Примечание: 1 – прирост диаметра эритроцита 0–24 %; 2 – прирост диаметра эритроцита 25–49 %; 3 – прирост диаметра эритроцита 50–74 %; 4 – прирост диаметра эритроцита 75–99 %; 5 – прирост диаметра эритроцита 100–124 %

Рецензенты:

Поляруш Н.Ф., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой последипломного образования, НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ», г. Самара;

Лебедева Е.А., д.м.н., профессор, кафедра госпитальной терапии с курсом трансфузиологии, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Самара.

Работа поступила в редакцию 77.06.2013.

Библиографическая ссылка

Зарубина Е.Г., Асеева Е.В., Моисеева Т.В. СОЧЕТАНИЕ ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, РАБОТАЮЩИХ В НОЧНУЮ СМЕНУ // Фундаментальные исследования. 2013. № 7-2. С. 310-314;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31828 (дата обращения: 16.02.2026).