Euphorbia fischeriana Steudel ‒ многолетнее травянистое растение семейства молочайных (Euphorbiaсeae), является третичным реликтом. Горно-степной, манчжуро-даурский гемиэндемичный вид. Распространен в степной и лесостепной частях Забайкальского края, за пределами России вид произрастает в Монголии, Китае и Северной Корее.

Цель исследований: оценка продуктивности массивов E. fischeriana в различных фитоценозах и определение важнейших экологических факторов, влияющих на урожайность этого вида.

Материалы и методы исследования

Исследования вели на территории Восточного Забайкалья по долине реки Шилка с 1991 года в степных Шилкинском и Нерчинском и лесостепном Чернышевском административных районах.

Площадь зарослей оценивали путем картирования или подсчета занятой видом площади, на пробных площадках, трансектах и маршрутах. Изучение запасов проводили методом работы на ключевых участках с последующей экстраполяцией данных на все потенциально продуктивные угодья. Урожайность сырья определяли на конкретных участках методом модельных экземпляров.

Возрастную структуру ценопопуляций изучали общепринятыми методами [2]. Возраст растений определяли морфологически. Полученные материалы обрабатывали статистически с применением методов корреляционного и регрессивного анализов.

Результаты исследования и их обсуждение

Сообщества с участием E. fischeriana отличаются высоким видовым разнообразием и принадлежат к подвидам луговых степей смешанного типа.

Формирование одной генеративной особи в среднем происходит в течение 2–2,5 месяцев [1]. Развитие вида в разные годы наблюдений происходило по-разному. В годы с более ранним наступлением благоприятных для развития вида условий (1994, 1998, 2005 гг.) вегетация начиналась на 15–20 дней раньше средних сроков, это отмечено и другими исследователями [3]. Смещение фенофаз во времени зависит от действия температурного фактора: чем раньше происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °С, тем раньше растения выходят из состояния покоя.

В целом вегетация E.fischeriana начинается в конце предвесенне – начале ранневесенней фаз сезонного развития сообщества. Цветение происходит в конце апреля-мае. Весь период вегетации вида длится около трех месяцев. К концу июля данный вид завершает цикл сезонного развития. Все это указывает на то, что он является ранневесеннецветущим.

Светолюбив, растет по южным и юго-западным каменистым и щебнистым склонам и в степях, на горных каштановых бескарбонатных маломощных почвах. Входит в состав остепнено-лугово-разнотравных ассоциаций с участием Filifolium sibiricus (L.) Kitam., которые встречаются на южных склонах сопок в нижней и средней их третях и приурочены к пойменным террасам вдоль рек Онон, Унда, Ага, Шилка, Газимур, Урулюнгуй [6, 7].

Наибольшее число отмечено в тонконогово-ковыльно-кострецовой, стоповидноосоково-гмелинополынной и разнотравно-стоповидноосоковой ассоциациях. Фитоценотическая приуроченность и закономерности распространения E. fischeriana связаны с природой вида, а так как он имеет глубоко проникающую клубне-стержневую корневую систему и по экологической природе является ксеропетрофитом, то его адаптивные возможности можно оценить как высокие.

E. fischeriana ввиду своих эколого-биологических особенностей в растительных сообществах никогда не бывает эдификатором или субдоминантом, обилие его незначительно, не образует значительных зарослей как по площади, так и по обилию особей. На большинстве обследованных нами массивах оно составляло 1–5 %. Лишь по распадкам он иногда образуется значительные скопления – до 20 % проективного покрытия (левый берег р. Шилка на границе Шилкинского и Нерчинского административных районов). По результатам наших исследований, плотность вида составляет в среднем 0,62 особи на 1 м2.

Отдельные особи произрастают на значительном расстоянии друг от друга (от 0,5 м и более). Связано это, на наш взгляд, с тем, что для его развития необходимо большое количество почвенной влаги, которой в его местообитаниях недостаточно, кроме того, данный вид не выносит затенения. То есть наблюдается взаимовлияние растений друг на друга.

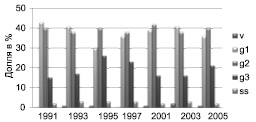

При изучении возрастной струкруры ценопопуляций установлено преобладание особей молодого и средневозрастного генеративного состояния, что связано с большой продолжительностью жизни E. fischeriana. Растения первого года жизни отмечаются редко, причем с середины мая до конца июня, а далее они выпадают из травостоя (рисунок).

Возрастные спектры E. fischeriana в Восточном Забайкалье

Урожайность корней, прежде всего, зависит от возраста растений (табл. 1).

Таблица 1

Зависимость фитомассы корней E. fischeriana от их возраста в Восточном Забайкалье

|

Возрастное состояние |

Вес корней, г |

||||||||

|

1–49 |

50–99 |

100–149 |

150–199 |

200–249 |

250–299 |

300–349 |

400–450 |

Всего |

|

|

v1 |

6 |

5 |

2 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

14 |

|

v2 |

15 |

12 |

7 |

2 |

1 |

0 |

0 |

0 |

37 |

|

g1 |

20 |

25 |

23 |

14 |

9 |

8 |

2 |

0 |

101 |

|

g2 |

7 |

18 |

41 |

31 |

14 |

13 |

7 |

1 |

132 |

|

g3 |

0 |

3 |

5 |

13 |

11 |

7 |

4 |

4 |

47 |

|

ss |

0 |

0 |

3 |

5 |

5 |

2 |

0 |

0 |

15 |

|

Всего |

48 |

63 |

81 |

66 |

40 |

30 |

13 |

5 |

n = 346 |

|

r = 0,48 |

mr = 0,04 |

tr = 12,00 |

Rxy = 0,32 |

||||||

E. fischeriana – растение народной медицины, хотя активно заготавливается в качестве экспортного сырья. Копку корней ведут в период увядания надземных органов. Внесен в «Красную книгу Забайкальского края» как уязвимый вид с ценными лекарственными свойствами.

В 80-х годах прошлого века З.В. Тармаева [4, 7], Н.В. Белова [5], З.В. Тармаева, Н.А. Борисова [6] изучали биологию вида в связи с определением его запасов на территории Восточного Забайкалья. Е.П. Якимова, И.Э. Илли [9]; Е.П. Якимова, Н.Н. Павлова [10] исследовали водный режим и семенную продуктивность E. fischeriana с целью определение механизмов его адаптации. В настоящее время актуальным является исследование биологии и экологии вида с целью комплексной оценки современного состояния его ресурсов.

Средняя урожайность корней довольно высокая. Возраст растений имеет непосредственное влияние на варьирование показателей веса сырья, а также значительные коэффициенты изменчивости (С) и ассиметрии (As) (табл. 2).

Таблица 2

Урожайность корней E. fischeriana в Восточном Забайкалье, г/м2

|

n |

Lim |

M ± m |

δ |

C |

t |

As |

|

168 |

7–512 |

92 ± 8,79 |

113,99 |

123,90 |

10,47 |

1,37 |

Основные массивы, имеющие производственное значение, выявлены на территории Нерчинского и Шилкинского районов по левому берегу р. Шилка (табл. 3).

Таблица 3

Площадь, занятая массивами E. fischeriana в Восточном Забайкалье, га

|

Показатели площади |

Распределение по процентам занятости, % |

Итого |

||

|

1–9 |

10–19 |

20–39 |

||

|

Общая |

10884 |

1125 |

30 |

12039 |

|

Фактическая |

154 |

200 |

9 |

363 |

|

Производственная |

0 |

200 |

9 |

209 |

Данных по периоду восстановления вида после заготовок нет, но если принять за основу требования к расчету возможного ежегодного сбора для других видов, сырьем которых являются корни, то ежегодно можно заготавливать 1/21 часть производственного запаса [8] (табл. 4).

Таблица 4

Ресурсы корней E. fischeriana в Восточном Забайкалье, т

|

Показатели |

Распределение по процентам занятости, % |

Итого |

||

|

1–9 |

10–19 |

20–39 |

||

|

Биологический запас |

113,96 |

148,00 |

6,66 |

268,62 |

|

Производственный запас |

0,00 |

148,00 |

6,66 |

154,66 |

|

Ежегодный возможный сбор |

0,00 |

7,05 |

0,32 |

7,37 |

Заключение

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что в Восточном Забайкалье E. fischeriana имеет значительные ресурсы, но заготовки можно вести только при строгом соблюдении правил сбора, под контролем природоохранных организаций, не превышая допустимых объемов и строго по лицензиям.

Рецензенты:

Саловаров В.О., д.б.н., декан факультета охотоведения, профессор кафедры прикладной экологии и туризма Иркутской государственной сельскохозяйственной академии (Министерство сельского хозяйства), Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный;

Моложников В.Н., д.б.н., профессор кафедры прикладной экологии и туризма Иркутской государственной сельскохозяйственной академии (Министерство сельского хозяйства), Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный.

Работа поступила в редакцию 03.06.2013.

Библиографическая ссылка

Чудновская Г.В. EUPHORBIA FISCHERIANA STEUDEL В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ // Фундаментальные исследования. 2013. № 6-6. С. 1449-1452;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31757 (дата обращения: 21.02.2026).