Лечебные грязи должны удовлетворять следующим требованиям по санитарно-бактериологическим показателям [2]: общее количество аэробов (на РПА) – не более 500 000 в 1 г грязи (для сапропелей – не более 1 000 000), коли-титр не менее 10 (для сапропелей – не менее 1); титр-перфрингенс – не менее 0,1; в грязях должны отсутствовать кокковая микрофлора (стафилококки, стрептококки, диплококки), столбнячная и синегнойная палочки и вирулентные формы бацилл.

Требухов Я.А [8] важным условием санитарно-бактериологических кондиций считает обеспечивание экологических условий для развития микрофлоры грязи, формирующей специфическую среду, оказывающую благоприятное воздействие на организм пациента, принимающего грязелечебные процедуры. Развитие физиологической активности микробов, участвующих в формировании лечебной грязи, вытесняет привнесенную микрофлору, очищает пелоид [4, 5].

Санитарное состояние грязевого месторождения озера Утиное в 1962, 1990, 1996, 2004, 2007, 2010, 2012 гг. оценивалось по результатам обследования акватории и прилегающих берегов, а также по результатам санитарно-бактериологических анализов озерной воды и донных отложений.

По классификации минеральных вод и лечебных грязей для целей их сертификации [6], пелоид оз. Утиное признан как сильносульфидный низкоминерализованный, обозначен как Паратунский по типу, 1,0–1,5 минерализация, > 0,500 сульфиды, > 90 % зольность, 7,0–9,0 pH, –500–0 Eh, 45–75 % влажность.

Результаты исследований лечебной грязи озера Утиное подчеркивают высокое качество пелоида по уровню сероводорода (0,159 % на сырую грязь), отрицательному окислительно-восстановительному потенциалу (–146 мВ), нарастающему в последние годы, содержанию органического углерода льфидов в исследованиях 1962, 1990, 1996, 2004, 2008, 2010, 2012 гг. нарастает и составляет в % на сыр. грязь – 0,53; 0,38; 037; 0,6; 0,56; 7,26; 2,88. В этих же наблюдениях минерализация грязевого раствора нарастает с 1,2 до 9,6 г/л. Сопротивление сдвигу сохраняется в пределах 2000–8000 дин/см2.

Химический состав покровных вод характеризуется как минерализованный, слабокислый-слабощелочной, хлоридно-сульфатный, натриево-кальциевый, по минерализации пресный (800–954 мг/дм3), с общей жесткостью 4,6–6,5 мг-экв/дм3, по уровню кислотно-щелочного равновесия слабокислые–слабощелочные (pH 6,0–8,71). Значительная доля термальной воды в составе покровной воды озера (10–40 %) обусловливает накопление токсических веществ: Li, F, B, As, Mn, концентрация которых наблюдались в исследованиях донных отложений в 2012 г. и не превышала ПДК.

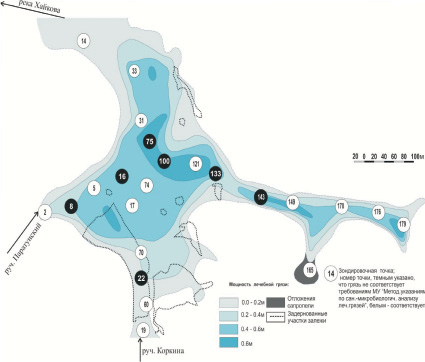

Обследования показали, что санитарная обстановка на месторождении и в пределах его водосбора неудовлетворительная. Источниками загрязнения водоема являются в основном сброс сточных вод в руч. Паратунский и руч. Коркина (рис. 1), которые являются основным источником гидроминерального питания озера и оказывают отрицательное воздействие на санитарное состояние озера и его донные отложения.

Рис. 1. План грязевой залежи озера Утиное в изопахитах

Неудовлетворительное санитарное состояние месторождения, которое отмечалось предыдущими исследователями [3, 7, 9], подтвердилось и результатами санитарно-бактериологических анализов озерной воды и лечебных грязей в 2004 г. и в последующих исследованиях 2007, 2010, 2012 гг. Хотя можно отметить повышение титра кишечной палочки по результатам исследований в 2010–2012 гг. и отсутствие в этих пробах лечебной грязи клостридий перфрингенс, при полном отсутствии патогенной микрофлоры.

Для санитарно-бактериологической оценки грязевого месторождения летом 1962, 1990, 1996 гг., осенью 2004, 2008 гг. зимой 2010, 2012 гг. были отобраны и проанализированы пробы поверхностной воды и донных отложений. Результаты этих исследований показывают неоднородность данных, что может быть связано как с близостью устьев впадающих ручьев, их течений, приносящих сточные воды к пунктам забора проб, а также изменением характеристики донных отложений в различных точках озера (рис. 1). Для санитарно-бактериологической характеристики покровной воды месторождения лечебной грязи озера Утиное по результатам работ 1962–2012 гг. исследовались пункты 2, 8, 22, 33, 70, 100, 179. Коли-титр проб воды (при норме 10 и выше), не превышал 0,04, общее микробное число (при норме 100 и ниже) было выше 500 во всех пробах, и достигало 18000 в отдельных точках (рис. 1). В 50 % проб исследованной воды наблюдалась нормализация коли-титра, а в последние годы исследований (2010–2012 гг.) и нормализация титра-перфрингенс при отсутствии патогенной флоры. Таким образом, за период исследований санитарное состояние покровных вод улучшилось, что может быть связано с большей долей в них термальных вод и водоохранными мероприятиями.

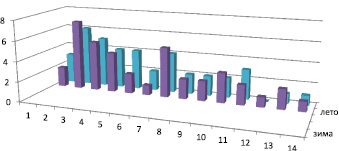

Естественный состав микрофлоры донных отложений озера Утиное представлен физиологическими группами микроорганизмов, участвующих в процессе минерализации органических и минеральных соединений озерных осадков и в формировании их лечебных свойств (рис. 2). Доминирующее положение как в летних, так и в зимних образцах грязей принадлежит гнилостным аэробам, образующим при разложении белков аммиак (107 в 1 г грязи). Численность гнилостных аэробов, продуцирующих сероводород, также оказалась значительной (от 103 до 105 в 1 г гр.).

Поскольку исследуемые грязи содержат большое количество органических веществ (до 20 % на сухое вещество), то деятельность этой группы микроорганизмов играет большую роль в минерализации белков, обогащая грязи сероводородом и аммиаком. Сероводород подвергается изменениям, реагируя с железом и образуя коллоид гидротроиллит, или окисляясь до сульфатов и серы с помощью тионовых бактерий.

Аммиак подщелачивает грязевой субстрат, создавая благоприятные условия для жизнедеятельности большинства микроорганизмов, но может в определенных условиях преобразовываться нитрифицирующими бактериями в нитриты – нитраты и денитрифицирующими – в восстановленные соединения азота вплоть до свободного азота. Соотношение нитрифицирующих и денитрифицирующих бактерий во многом зависит от характера водоема. Как правило, в донных отложениях денитрификация идет значительно интенсивнее, чем в водной массе и по численности бактерий во много раз превышает количество нитрифицирующих. В исследованных грязях нитрифицирующие бактерии были обнаружены лишь в одной пробе зимнего отбора, тогда как денитрифицирующие высевались повсеместно в количествах 104–105 микробных тел в 1 г лечебной грязи.

Рис. 2. Микробиологические показатели лечебных грязей оз. Утиное в летних и зимних исследованиях (усредненные значения). По оси х – физиологические группы микроорганизмов: 1 – общее количество аэробов; 2 – гнилостные образующие NH3; 3 – гнилостные образующие H2S; 4 – гнилостные анаэробы, 5 – денитрифицирующие (NO2); 6 – денитрифицирующие (N2); 7 – маслянокислые; 8 – целлюлозоразлагающие-аэробы, 9 – целлюлозоразлагающие анаэробы; 10 – сульфатредуцирующие; 11 – тионовые; 12 – железоокисляющие; 13 – актиномицеты, 14 – плесневые грибы. По оси у – lg N (N – количество микробов в 1 г грязи)

Среди микроорганизмов, осуществляющих минерализацию органических веществ, в исследованных донных отложениях летнего и зимнего отбора были обнаружены маслянокислые (от 103 до 104 в 1 г гр.) и целлюлозоразлагающие аэробы (102–103 в 1 г гр.) и анаэробы (102–103 в 1 г гр.).

Сульфатредукция является одним из наиболее важных процессов, происходящих в пелоидах, поскольку образующиеся сульфиды, как уже говорилось, взаимодействуя с железом, образуют гидрат сернистого железа – гидротроиллит, ценный продукт в бальнеологическом отношении. Развитие сульфатредуцирующей группы бактерий возможно лишь в анаэробных условиях, при наличии достаточного количества сульфатов и органического вещества.

Поскольку донные отложения оз. Утиное содержат от 1,3 до 2,1 г/л сульфатов, до 20 % органических веществ, величина их окислительно-восстановительного потенциала лежит в отрицательном интервале (до –150 мВ), то очевидно, что для процесса сульфатредукции имеются хорошие условия, что подтверждается данными микробиологических анализов: количество сульфатредуцирующих бактерий в грязях озера достигает 102–103 клеток в 1 г грязевого субстрата. Наличие реакционноспособного железа обеспечивает накопление в осадках гидротроиллита в значительных количествах – до 1,9 % на сухую грязь.

Анализ показал, что в донных отложениях оз. Утиное идет противоположный восстановлению сульфатов процесс окисления сульфидов тионовыми бактериями, численность которых достигала 103 летом и 102 (в 1 г гр.) в зимних пробах 1991 г. Снижение количества тионовых бактерий в зимнем сезоне, по-видимому, связано с ухудшением кислородного режима в это время года. Кроме перечисленных микроорганизмов в грязях оз. Утиное выявлены железоокисляющие бактерии (только в зимних образцах), актиномицеты (до 102 в 1 г грязи) и плесневые грибы (до 6∙101 в 1 г грязи). Актиномицеты и плесневые грибы, не обладающие специализированным обменом, могут участвовать в круговороте азота, серы и углерода. Эти группы способны разлагать почти все органические соединения, образуемые растительными и животными организмами. Актиномицеты не только участвуют в разложении органических веществ, но и продукты их метаболизма во многом определяют антимикробные свойства пелоидов.

Плесневые грибы в последовательных природных процессах минерализации органического вещества, благодаря универсальной способности к распаду органических веществ, обеспечивают начальные этапы этих преобразований, сменяясь затем бактериями грязе-илового сообщества.

По итогам исследований санитарно-микробиологического состояния грязи озера Утиное в 1962–2004 гг., установлен одинаковый уровень несоответствия нормативам показателей коли-титра и титра-перфрингенс при повышенном общем числе микроорганизмов. В последующие годы наблюдений 2004–2012 гг. уровень санитарной загрязненности водоема снизился с нормализацией титра-перфрингенс и наблюдением нормального уровня коли-титра в 50 % проб (рис. 2). На этой основе делается заключение о санитарно-микробиологической некондиционности грязевых отложений на более низком уровне загрязнения.

Естественный состав микроорганизмов донных грязе-иловых отложений озера Утиное представлен различными физиологическими группами, характерными для такого сообщества. Источником загрязнения грязе-иловых отложений является покровная вода озера, содержащая загрязняющие микроорганизмы.

По критериям оценки экологического состояния лечебной грязи, предложенным В.Б. Адиловым и др. [1], мониторинг санитарно-микробиологического состояния оз. Утиное позволяет обобщить характер этих изменений. Такая сравнительная оценка уровня санитарных кондиций месторождения лечебной грязи за длительное время эксплуатации представляется наиболее точной, с учетом изменяющегося по годам гидрологического режима водоема, большего притока термальных вод, влияния сезонного фактора.

Современное состояние покровных вод грязе-иловых отложений озера нужно считать загрязненным, а экологическую ситуацию в водоеме – неудовлетворительной, в связи с чем лечебная грязь используется после самоочищения и регенерации, либо восстанавливается в санитарно-микробиологических кондициях методом экологической активации. Данные 1962, 1990, 2004, 2012 гг. предоставлены Министерством природных ресурсов и экологии и Министерством здравоохранения Правительства Камчатского края [10].

Рецензенты:

Кузякина Т.И., д.б.н., профессор, главный научный сотрудник Научно-исследовательского геотехнологического центра ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский;

Захарихина Л.В., д.б.н., ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского геотехнологического центра ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский.

Работа поступила в редакцию 07.05.2013.

Библиографическая ссылка

Мурадов С.В. МОНИТОРИНГ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ ОЗЕРА УТИНОГО (КАМЧАТСКИЙ КРАЙ) ЗА 50 ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ // Фундаментальные исследования. 2013. № 6-4. С. 913-917;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31662 (дата обращения: 13.02.2026).