Владение всем комплексом клинико-рентгенологических исследований тем не менее не исключает субъективного подхода врача к оценке исходов и эффективности применяемых методов лечения. Комплексный многокритериальный подход к количественному и качественному анализу состояния опорно-двигательной системы пациентов в статике и при ходьбе позволял получить достоверные факты о динамике восстановительных процессов и эффективности выбранного способа лечения [1–5]. Цель исследования – биомеханическая оценка исходов оперативного лечения ретролистезов поясничных позвонков с выделением наиболее информативных критериев.

Материал и методы исследования

Проведено комплексное биомеханическое исследование 14 больных до лечения, после окончания лечения и в срок 1–6 лет после окончания лечения. Исследование не проводили у больных с выраженным болевым синдромом и грубыми нижними моно- и парапарезами.

Комплексное биомеханическое исследование включало: изучение статической опороспособности нижних конечностей, подографию, определение опорных реакций и темпа ходьбы, гониографию, регистрацию угловых отклонений сегментов туловища во фронтальной и сагиттальной плоскостях, электромиографическое исследование мышц спины и нижних конечностей.

Результаты исследования и их обсуждение

Количественная оценка асимметрии колебательных движений туловища (табл. 1) при ходьбе служит одним из основных критериев функционального состояния и восстановления ОДС и позволяет количественно оценить динамику восстановительных процессов после проведенного лечения.

Исследование биоэлектрической активности мышц спины и нижних конечностей (m. erector spinae, m. quadriceps femoris, m. tibialis anterior, m. gastrocnemius) проводилось при ходьбе и статических функциональных пробах.

Таким образом, комплексное биомеханическое исследование позволяет объективно оценить состояние опорно-двигательного аппарата больных с ретролистезом поясничных позвонков и на основании динамических изменений судить об эффективности проведенного лечения.

Таблица 1

Угловые отклонения плечевого пояса и таза в сагиттальной и фронтальной плоскости (норма)

|

Плоскость |

Сегменты тела |

Угловые отклонения (в градусах) |

|

Сагиттальная |

Плечевой пояс |

4,90 ± 0,60 |

|

Таз |

2,14 ± 0,57 |

|

|

Фронтальная |

Плечевой пояс |

4,65 ± 0,04 |

|

Таз |

3,26 ± 0,04 |

Обследование больных до операции выявило, что КАСН ф.п. у всех пациентов был смещен индивидуально в сторону правой или левой нижней конечности в зависимости от иррадиации болей (табл. 2).

Таблица 2

КАСН ф.п. у больных с ретролистезом поясничных позвонков

|

Вид лечения |

До лечения |

Через 1 год |

Норма |

|

Оперативное |

0,90 ± 0,05 |

0,95 ± 0,06* |

0,96–1,04 |

Примечание. * р < 0,05 в сравнении с уровнем до лечения.

Значительно сниженный до проведения операции КАСН с.п. через 1 год после лечения начинал увеличиваться (табл. 3).

Таблица 3

КАСН с.п. у больных с ретролистезом поясничных позвонков

|

Вид лечения |

До лечения |

Через 1 год |

Норма |

|

Оперативное |

1,39 ± 0,1 |

1,61 ± 0,10* |

1,86–2,04 |

Примечание. * р < 0,05 в сравнении с уровнем до операции.

Данные опорных реакций стоп у больных представлены в табл. 4. Улучшались показатели сниженных по силе задних толчков с нормализацией толчковой функции через 1 год после оперативноголечения.

Таблица 4.

Показатели опорных реакций стоп у больных с ретролистезом поясничных позвонков после оперативного лечения

|

Конечность |

Вид толчка |

Сила толчка (в % относительно веса тела) |

|||

|

до лечения |

после лечения |

через 1 год |

норма |

||

|

Правая |

передний |

107,59 ± 1,82 |

97,23 ± 0,47 |

98,21 ± 2,07 |

101,4 |

|

задний |

102,72 ± 2,90 |

103,50 ± 3,12 |

105,03 ± 2,58 |

108 |

|

|

Левая |

передний |

106,46 ± 1,52 |

96,43 ± 1,52 |

99,37 ± 0,35* |

100,4 |

|

задний |

98,10 ± 2,29 |

100,83 ± 3,11 |

102,82 ± 2,84 |

109 |

|

Примечание. * р < 0,05 в сравнении с уровнем до операции.

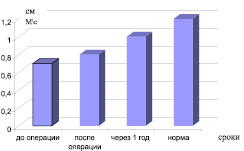

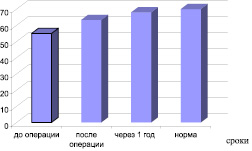

Сниженные до оперативного лечения показатели ходьбы характеризовались индивидуальным укорочением длины шага со стороны иррадиации болей и снижением скорости. В срок 1 год после операции показатели достоверно изменились – увеличилась скорость ходьбы и длина шага с обеих сторон выровнялась (рис. 1, 2).

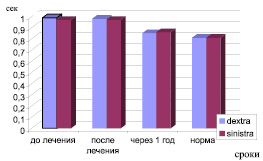

В группе оперативного лечения до операции достоверно отмечались изменения общеопорного периода, проявлявшиеся повышенными его значениями и снижавшимися до практически нормальных показателей в отдаленном периоде наблюдения (рис. 3).

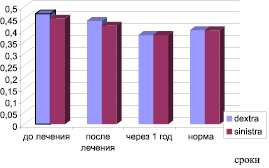

Наиболее значимые изменения двуопорного периода произошли после оперативного лечения. До операции они характеризовались повышенными значениями, а через 1 год после оперативного лечения выявлено четкое их уменьшение и приближение к норме (рис. 4).

Выводы

1. Совокупность результатов комплексного биомеханического исследования у больных с ретролистезом поясничных позвонков после проведенного оперативного лечения подтверждает, что при функциональной недостаточности позвоночника снижение динамических факторов ходьбы являлось не нарушением акта ходьбы, а компенсаторным приспособительным механизмом.

Рис. 1. Скорость ходьбы больных в группе оперативного лечения:* р < 0,05 в сравнении с уровнем до операции

Рис. 2. Изменение показателя длины шага больных в группе оперативного лечения:* р < 0,05 в сравнении с уровнем до операции

Рис. 3. Динамика изменений общеопорного периода в группе оперативного лечения:* р < 0,05 в сравнении с уровнем до операции

2. Эта закономерность представляется следующим образом: изменяются опорные реакции стоп, замедляется скорость ходьбы, укорачивается длина шага. При этом увеличенная продолжительность и активность работы мышц голени расходуется не столько на продвижение общего центра массы вперед, сколько на поддержание равновесия при ходьбе. Уменьшение динамических факторов, а также увеличение амплитуды движений в тазобедренных суставах, функционировавших в данном случае в виде динамической подвески для вышележащих сегментов тела, являются приемами, снижающими обратное воздействие площади опоры при ходьбе и предупреждающими усиление болевого синдрома за счет сотрясения позвоночника в момент фазы переднего толчка опорной реакции.

Рис. 4. Динамика изменений двуопорного периода в группе оперативного лечения:* р < 0,05 в сравнении с уровнем до операции

3. Положительная динамика данных комплексного многокритериального исследования статики и кинематики больных с задними смещениями поясничных позвонков доказывает значимость изменений функционирования опорно-двигательного аппарата и убеждает нас в эффективности проведенного лечения.

Рецензенты:

Герасимов А.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой медицины катастроф, ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия Минздрава РФ», г. Екатеринбург;

Борзунов И.В., д.м.н., зам. декана лечебно-профилактического факультета, ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия Минздрава РФ», г. Екатеринбург.

Работа поступила в редакцию 04.04.2013.

Библиографическая ссылка

Бердюгин К.А., Ярунин А.А. БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСХОДОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С РЕТРОЛИСТЕЗОМ ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ // Фундаментальные исследования. 2013. № 5-1. С. 38-41;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31453 (дата обращения: 02.01.2026).