Для обучения студентов интегративной дисциплине «Технологическое моделирование и конструирование» на кафедре «Технологическое образование» Тольяттинского государственного университета разработана и используется креативная технология обучения, спроектированная на сочетании традиционных и инновационных методов обучения. В ее основе – педагогическая технология модульного обучения, цель которой – систематическое и последовательное воплощение на практике концепций инновационных процессов в образовании.

Реализация данной технологии возможна только в креативной среде обучения [4], когда компьютер выступает и как средство обучения, и как метод обучения и управления учебной деятельностью. Данная технология, в процессе обучения студентов графическим дисциплинам, ориентирована на оптимальное использование комплекса методов: объяснительно-иллюстративного, программированного, поискового, проблемного, исследовательского, саморазвития, а также различных методов диагностики и контроля.

Цель исследования – одним из этапов опытно-экспериментальной апробации педагогической эффективности процесса становления графически-конструкторской компетентности студентов технологического образования в креативном вузовском образовательном пространстве является проверка эффективности креативной технологии в ее становлении.

С точки зрения становления, графическая компетентность в подготовке студента имеет ту же логику, что и процесс подготовки к деятельности, и должна осуществляться в образовательных ситуациях, в которых студент целенаправленно или ценностно-направлено изменяет себя или изменяется под воздействием извне. Графическая компетентность – это совокупность знаний студента о месте и роли графических объектов в профессионально-педагогической деятельности, умение использовать современные технические средства: выполнять чертежи и модели с использованием наиболее распространенных компьютерных программ [5].

Б.С. Гершунский в своей работе указывал, что «категория «профессиональная компетентность» определяется, главным образом, уровнем собственно профессионального образования, опытом и индивидуальными способностями человека, его мотивированным стремлением к непрерывному самообразованию и самосовершенствованию, творческим и ответственным отношением к делу [1]».

Профессиональная графическая компетентность выпускника технологического образования предполагает уровень осознанного применения графических знаний, умений и навыков, опирающихся на знания функциональных и конструктивных особенностей объектов; опыт графической профессионально ориентированной деятельности; свободную ориентацию в среде графических информационных технологий; отношение к успешной профессионально-педагогической деятельности, ее значению и определенным технологическим задачам

Это сложное профессиональное качество представлено в виде отдельных норм деятельности. Эти нормы деятельности поддаются формированию и диагностике. Мы их назовем признаками графической образованности, а после диагностики придадим им статус параметров [3]. Таких признаков нами выделено шесть: графический тезаурус; знание ГОСТов; знание видов компьютерной графики; владение чертежной графикой; графическая эстетика; владение компьютерной графикой.

Графическая компетентность как многокомпонентное образование формируется в ходе взаимодействия отдельных блоков. Каждый из шести блоков на основе системно-деятельностного подхода, успешно используемого в методике создания нового поколения квалификационных характеристик и профессиограмм, расчленяется на компоненты Ki по видам деятельности, содержанию или принципам для построения диагностируемых требований Di к формированию личности. Наличие диагностируемых требований – основное достоинство предлагаемого деятельностного подхода, обеспечивающего управление качеством подготовки специалистов. Ограниченность набора диагностируемых требований связана с тем, что объективный, надежный и разумный времязатратный инструментарий разработан лишь для незначительной части формируемых свойств личности будущего инженера. Для всех компонентов вводится не только описание тех или иных качеств, но и определяется планируемый уровень, которого должны достичь обучаемые. Структурная модель формирования и диагностики графической компетентности осуществляется по алгоритму:

1. Разработка блочной структуры графической компетентности.

2. Определение компонентов личностных качеств Ki, формируемых в каждом блоке.

3. Определение диагностируемых признаков Di для каждого компонента.

4. Подбор диагностичных методик определения качеств Ki.

5. Изменение отдельных компонентов формируемых качеств.

6. Свертка полученных показателей в один для каждого блока и получение параметра Pi.

7. Свертка параметров Pi (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6) в один инженерный показатель графической компетентности (ГК).

Так как на первом этапе все параметры графической компетентности приняты равнозначными, то нами использован аудитивный тип свертки:

ГК = 1/5 (Р1 + Р2 + Р3 + Р4 + Р5 + Р6).

Рассмотрим подробнее эту процедуру для блока графического тезауруса. Тезаурус – это совокупность знаний по изучаемой дисциплине, где в качестве компонентов выступают отдельные темы этой дисциплины. После изучения каждой темы студентам предлагается тест-достижение, по результатам которого определяется компетентность их компонентов в изучаемом материале по формуле

0 ≤ y ≤ 1,

0 ≤ y ≤ 1,

где Y – компетентность; nфакт – набранное количество баллов за выполненный тест; nмак – максимально возможное количество баллов за тест.

По каждой теме студент имеет определенную величину компетентности Yj. Параметр графического тезауруса Р1 определяется как среднее арифметическое Yj:

где К – число изученных норм дисциплины.

Аналогично определяются параметры: Р2 – знание ГОСТов; Р3 – знание видов компьютерной графики и Р4 – владение компьютерной графикой. Для определения эстетического компонента Р5 и компьютерной графики Р6 используются экспертные технологии, так как эти компоненты нельзя измерить с помощью объективных методик. Для повышения надежности измерения этих параметров создается экспертная группа из пяти человек, включающая трёх преподавателей и двух хорошо успевающих студентов. По олимпийской системе экспертная группа оценивает зачетные работы студентов, а затем на основании усредненно полученных значений (среднего арифметического) по всем экспертам получаются значения параметров Р5 и Р6 для каждого студента и всей группы в целом.

Таким образом, в конце изучения дисциплины мы получали ведомость для каждого студента группы по шести дифференцированным параметрам Рi и интегральному показателю ГК. На основании данных по каждому студенту получали усредненные данные по выборке по каждому из шести признаков. Данные рассчитывались в долях единицы (от 0 до 1).

Оценка эффективности влияния технологии на формирование ГК проводилась методами математической статистики по Т-критерию Стьюдента [2] с доверительной вероятностью δ = 0,05 (для выборок более 30 единиц/человек). Исследование проводилось в экспериментальной (46 студентов) и контрольной (44 студента) выборках.

Вычисляем df по формуле

df = N1 + N2 – 2,

где N1 – объем первой выборки; N2 – объем второй выборки.

Для такого объёма выборки количество степеней свободы (df) для расчетов по Т-критерию Стьюдента равно 88.

Для данной доверительной вероятности критическое значение Ткр = 1,662.

Расчеты проводили по формуле

где  – среднее значение параметра; s – среднеквадратическое отклонение; N – количество обучаемых.

– среднее значение параметра; s – среднеквадратическое отклонение; N – количество обучаемых.

При Тнабл > Ткрит средние значения различаются статистически значимо, и, следовательно, альтернативная Система обучения дает положительный эффект.

Использование в случае методов прямого оценивания формулы

позволяет получать все параметры, значение которых находится в интервале от нуля до единицы. Это позволяет в дальнейшем производить свертку дифференцированных показателей в интегральные.

Исходные средние уровни графической компетентности по Т-критерию Стьюдента оказались примерно статистически равными в контрольной и экспериментальной выборках по всем шести параметрам (признакам). Это свидетельствует о том, что изначальный уровень подготовки студентов экспериментальной и контрольной выборок был примерно одинаковым.

Значения Тнабл (по параметрам) на первоначальном этапе представлены в табл. 1.

Таблица 1.

Значения параметров Тнабл на начальном этапе исследования

|

Параметры |

Тнабл |

|

Р1 |

0,872 |

|

Р2 |

0,917 |

|

Р3 |

1,003 |

|

Р4 |

0,986 |

|

Р5 |

1,452 |

|

Р6 |

1,312 |

|

ГК |

0,996 |

В эксперименте проверялась гипотеза: в разработанной технологии создаются психолого-педагогические условия становления и развития графической компетентности; выделенные параметры выступают главными компонентами в графической компетентности; концентрация усилий преподавателя и самих студентов сводится к созданию оптимального развития психических процессов, способностей, интеллекта и творческой активности каждого студента.

Основным в исследовании выступил естественный формирующий психолого-педагогический эксперимент, а также комплекс диагностических тестов (тесты достижения, анкетирование, стандартизированные тесты), метод изучения продуктов деятельности студентов. Для обработки экспериментальных данных использовались методы количественного и качественного анализа.

Интерпретация полученных результатов осуществлялась с помощью генетического и структурного методов. Структурный метод выявляет взаимосвязи между компонентами целого, а генетический метод позволяет отследить динамику.

Данные по всем экспериментальным и контрольным группам приведены в табл. 2 и на рис. 1.

Таблица 2

Сравнительные данные признаков графической образованности студентов в экспериментальной и контрольной выборках в 2012 году

|

Группы |

Графический тезаурус |

Знание ГОСТов |

Знание видов графики |

Графика |

Эстетика |

Владение компьютер-ной графикой |

Интегральный показатель |

|

Р1 |

Р2 |

Р3 |

Р4 |

Р5 |

Р6 |

ГК |

|

|

Экспер. группы |

0,903 |

0,795 |

0,850 |

0,950 |

0,742 |

0,795 |

0,839 |

|

Контр. группы |

0,783 |

0,662 |

0,547 |

0,748 |

0,712 |

0,742 |

0,699 |

Рис. 1. Сравнительная гистограмма признаков графической компетентности студентов

Приведем обобщенный анализ полученных в эксперименте данных, статистически значимо (по Т-критерию Стьюдента) подтверждающих сформулированные положения гипотезы о возможности эффективного формирования графической компетентности.

В табл. 2 и на рис. 1 приведены средние значения параметров: Р1 – графического тезауруса, Р2 – знание ГОСТов, Р3 – знание видов компьютерной графики, Р4 – графики, Р5 – эстетики, Р6 – владение компьютерной графикой и ГК – графической компетентности за 2012 год. Из рис. 1 видно, что все показатели изучаемых признаков в экспериментальных группах выше, чем в контрольных. Для каждого из них проверялась гипотеза о возрастании численных значений параметров за счет воздействия одного фактора – технологии обучения, которая меняется на двух уровнях: традиционная технология и авторская. Полученные значения Т-критерия Стьюдента представлены в табл. 3.

Таблица 3

Значения параметров Тнабл на конечном этапе исследования

|

Параметры |

Тнабл |

|

Р1 |

3,482 |

|

Р2 |

2,913 |

|

Р3 |

1,874 |

|

Р4 |

3,145 |

|

Р5 |

1,852 |

|

Р6 |

2,242 |

|

ГК |

3,053 |

Все значения критерия Стьюдента превышают критическое значение Ткр = 1,662. Следовательно, в начале эксперимента все группы были на одинаковом уровне, а значимые расхождения в результатах в конце изучения дисциплины появились за счет применяемой креативной технологии обучения.

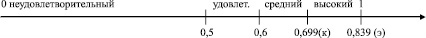

Кроме абсолютных количественных значений отслеживаемых признаков графической образованности была использована шкала наименований, относя полученные значения к одному из четырех уровней: неудовлетворительный, удовлетворительный, средний и высокий.

Эти уровни определены нами исходя из психологических норм для знаний. Если студент успешно усвоил меньше 60 % материала, то он не в состоянии изучить новый и знания у него считаются неудовлетворительными. Принятая в нашем эксперименте система отнесения параметров к одному из уровней показана на числовой оси рис. 2.

Рис. 2. Шкала отнесения значения параметров к одному из уровней

Из рис. 2 видно, что в экспериментальной выборке все качественные показатели на порядок выше, чем в контрольных.

Вывод

Специально спроектированная креативная технология обучения студентов технологического образования дисциплине «Технологическое моделирование и конструирование» способствует становлению графической компетентности у студентов экспериментальной выборки, как составляющей их графически-конструкторской компетентности.

Рецензенты:

Щеголь В.И., д.п.н., профессор кафедры «ДПиП» Тольяттинского государственного университета, г. Тольятти;

Дыбина О.В., д.п.н., заведующая кафедры «ДПиП» Тольяттинского государственного университета, г. Тольятти.

Работа поступила в редакцию 07.03.2013.

Библиографическая ссылка

Клочкова Г.М. ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ // Фундаментальные исследования. 2013. № 4-4. С. 975-979;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31309 (дата обращения: 02.02.2026).