В нашей стране в молочной промышленности молокоперерабатывающие предприятия производят большие количества цельного и обезжиренного молока на сыр, творог и технический казеин, где в результате образуется побочный продукт – молочная сыворотка, которую в большинстве случаев сливают в канализацию как отходы производства, что является негативным с экологической точки зрения и просчетом с экономической.

Объемы получаемой молочной сыворотки теоретически достигают 90 % объема перерабатываемого молока: практически они несколько меньше из-за неполного сбора и технологических потерь. В сыворотку переходит около 50 % сухих веществ молока. По данным Международной молочной федерации из 120 млн т молочной сыворотки, получаемой в мире (в России – более 15 млн т), до 15 % сливается в канализацию, что приводит к безвозвратной потере около 400 тыс. т молочного белка и ряда других ценных компонентов молочного сырья [1].

В условиях дефицита и значительной стоимости молочного сырья молочную сыворотку целесообразно использовать полностью, в первую очередь для увеличения выпуска пищевых продуктов. Однако молочная сыворотка относятся к пищевым веществам, обладающим наибольшей аллергенной активностью.

Согласно базам данных IUIS, BioPep, Allergen Online, AllerMatch самыми аллергенными фракциями сыворотки, фракционный состав которой представлен в табл. 1, являются: α-лактальбумин, β-лактоглобулин и сывороточный альбумин.

β-лактоглобулин составляет около 12 % общего белка молока и 58 % сыворотки. Он обладает наибольшим аллергенным потенциалом среди сывороточных белков. Высокая иммунореактивность обусловлена его устойчивостью к протеолизу пепсином в кислой среде желудка [5].

Таблица 1

Фракционный состав сыворотки

|

Фракция |

Содержание, % |

|

β-лактоглобулин |

58 |

|

α-лактальбумин |

13 |

|

Иммуноглобулины |

12 |

|

Сывороточный альбумин |

6 |

|

Малые белки |

12 |

В целях снижения антигенных свойств молочное сырье можно подвергнуть тепловой обработке. Однако термоденатурация способна приводить как к разрушению областей антигенных детерминант, так и агрегации белковых молекул, экспонированию ранее скрытых антигенных детерминант [4].

Наиболее перспективным подходом для снижения аллергенности молочных продуктов является биокаталитическая конверсия молочных белков, направленная на получение их гидролизатов с заданными молекулярно-массовым распределением и остаточной антигенностью. Особенностью действия протеолитических ферментов является их специфичность по отношению к типу пептидной связи, что позволяет получать гидролизаты с различной степенью гидролиза белка. Негативным моментом является то, что процесс гидролиза изменяет вкусовые качества продукта – в большинстве случаев гидролизаты горьковаты на вкус [2, 3].

В связи с вышесказанным целью исследований является выбор ферментных препаратов, ведущих к снижению аллергенных свойств сыворотки.

В данном исследовании целью является выбор ферментных препаратов, ведущих к снижению аллергенных свойств молочной сыворотки.

Материалы и методы исследования

Выбор ферментных препаратов для гидролиза сырья проводился на основе анализа литературных данных по специфичности ферментов (сайты гидролиза), с помощью программы PeptideCutter (http://expasy.org.), а также данных эпитопного картирования аллергенов молочной сыворотки.

С помощью баз данных IUIS, BioPep, Allergen Online, AllerMatch выбраны все аллергенные фракции сыворотки и их эпитопы. С баз данных NCBI и BioPep получены последовательности фракций сыворотки молока.

Результаты исследования и их обсуждение

В исследовании проводился теоретический гидролиз фракций сыворотки всеми известными и доступными ферментами – протеазами, исходя из специфичности каждого фермента (табл. 2), допустимых для применения в пищевой промышленности.

Таблица 2

Специфичность ферментов

|

Ферментный препарат |

Происхождение |

Специфичность |

|

Tripsin |

Porcine or cattle pancreas |

С-терм. F,Y,W,M,L |

|

Chymotripsin |

Porcine or cattle pancreas |

P1: Phe, Tyr, Trp |

|

Alcalase Subtilisin |

Bacillius licheniformis |

P1: large uncharged amino acids – Val, Leu, Ile, Phe, Tyr,Trp |

|

Alcalase glutamyl-endopeptidase |

Bacillius licheniformis |

P1- Glu, Asp |

|

Neutrase |

Bacillius amyloliquefacience |

P’1 – Phe, Leu, Val |

|

Thermolysin |

Bacillius thermoproteolyticus |

P1’: Ile, Phe, Leu, Val, Ala, Met |

|

Protamex Subtilisin |

Bacillius subtilis |

(P1: незаряженные аминокислоты:) |

|

Protamex Neutral protease |

Bacillius subtilis |

(P1:Phe, Leu, Val) |

|

Пепсин (pH 1,3) |

Porcine or cattle gastric mucosa |

P1’: F, L, W,Y P1: нет R P2: нет P P3: нет H, K,R P2’: нет P |

|

Пепсин (рН 2) |

Porcine or cattle gastric mucosa |

P1’: F, L P1: нет R P2: нет P P3: нет H, K,R P2’: нет P |

|

Протеиназа К |

- |

P1: A,E,F,I,L,T,V,W or Y |

|

LysC |

P1: K |

|

|

Asp-N-endopeptidase |

P1: D |

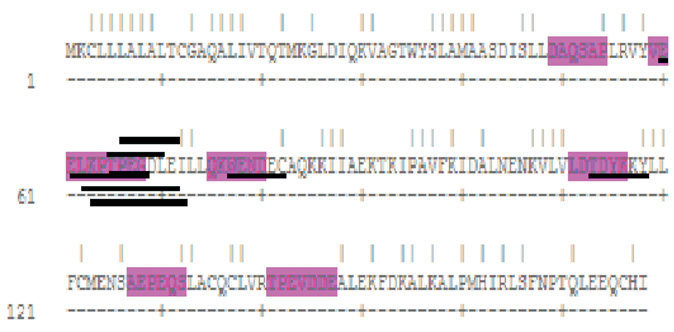

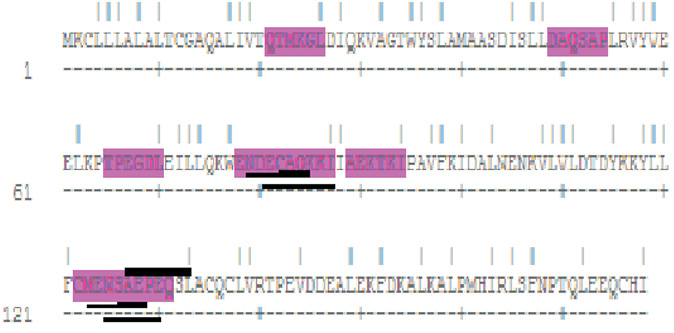

После чего проводили сопоставление полученных пептидов с имеющейся базой данных эпитопов (рис. 1 и 2).

В полученных гидролизатах каждой фракции определяли количество оставшихся эпитопов, сайтов расщепления и свободных аминокислот. В табл. 3 представлены результаты анализа на примере самой аллергенной фракции β-лактоглобулина (для других фракций наблюдалась аналогичная картина).

Рис. 1. Гидролиз ферментом thermolysin β-лактоглобулина (цветом и линией обозначены эпитопы, остающиеся после гидролиза)

Рис. 2. Гидролиз ферментами Protamex и Alcalasе на примере β-лактоглобулина

Таблица 3

Сводная таблица результатов теоретического ферментативного гидролизана примере β-лактоглобулина

|

Фермент |

Количество оставшихся эпитопов |

Количество сайтов расщепления |

Количество свободных аминокислот |

|

β-лактоглобулин: количество эпитопов – 300 |

|||

|

Thermolysin |

13 |

67 |

30 |

|

Protamex Subtilisin |

11 |

56 |

17 |

|

Protamex Neutral protease |

42 |

41 |

11 |

|

Alcalase (subtilisin) |

11 |

56 |

17 |

|

Neutrase |

42 |

41 |

11 |

|

Протеиназа К |

0 |

84 |

36 |

|

Трипсин |

101 |

18 |

2 |

|

Химотрипсин (высокой специфичности) |

152 |

10 |

1 |

|

Химотрипсин (низкой специфичности) |

33 |

43 |

9 |

|

Пепсин (pH 1,3) |

39 |

57 |

25 |

|

Пепсин (рН 2) |

46 |

47 |

11 |

|

Asp-N-endopeptidase |

126 |

11 |

1 |

Как видно из табл. 3, наиболее оптимальным с точки зрения остаточной антигенности и содержания свободных аминокислот являются следующие ферменты: Protamex, Alcalase и thermolysin. При гидролизе протеиназой К наблюдается наименьшее остаточное содержание антигенных детерминант, однако при этом белки гидролизуются до высокого содержания свободных аминокислот, что является нежелательным.

С помощью гель-проникающей хроматографии был проведен анализ негорьких пептидов, выпускаемых компанией DSM. После анализа данных белковых гидролизатов с помощью гель-хроматографии получили 4000 пептидов. На каждую последовательность белка (в данном случае интересовали последовательности β-лактоглобулина, α-лактальбумина и сывороточного альбумина) накладывали полученные пептиды и проводили анализ, в соответствии с которым выбрали фермент Сorolase (экзопептидаза).

Таким образом, выбраны 4 ферментных препарата: Protamex, Alcalasе, thermolysin и Сorolase.

Дальнейшие исследования направлены на оптимизацию условий ферментативного гидролиза путем проведения многофакторных экспериментов и подбором мультиферментных композиций, обеспечивающих получение молочного сырья с низкой аллергенностью и привлекательными органолептическими характеристиками (отсутствие выраженной горечи).

Работа выполнена при поддержке научных исследований, проводимых целевыми аспирантами по научному направлению «Науки о жизни (Живые системы)» (Соглашение № 14.132.21.1781).

Библиографическая ссылка

Борисова Г.В., Новосёлова М.В., Бондарчук О.Н., Малова Ю.С. ВЫБОР ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОЛИЗАТОВ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ С НИЗКОЙ АЛЛЕРГЕННОСТЬЮ // Фундаментальные исследования. 2012. № 11-5. С. 1164-1167;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=30726 (дата обращения: 04.02.2026).