Необходимость совершенствования процесса билингвальной подготовки студентов неязыковых специальностей в условиях высшего профессионального образования, обусловленная современными политическими, экономическими и социально-культурными реалиями, а также информатизацией общества, кардинально изменила требования к выпускникам вузов. Как показывает теория и практика билингвального образования в вузах России (Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Смоленский государственный университет и др.), приобретение будущими специалистами в процессе иноязычного обучения только знаний, умений и навыков языкового содержания сегодня недостаточно. Для успешной адаптации выпускников неязыковых специальностей вуза в условиях современного рынка труда очень важно осуществлять специальную работу по билингвальной подготовке будущих специалистов в вузе.

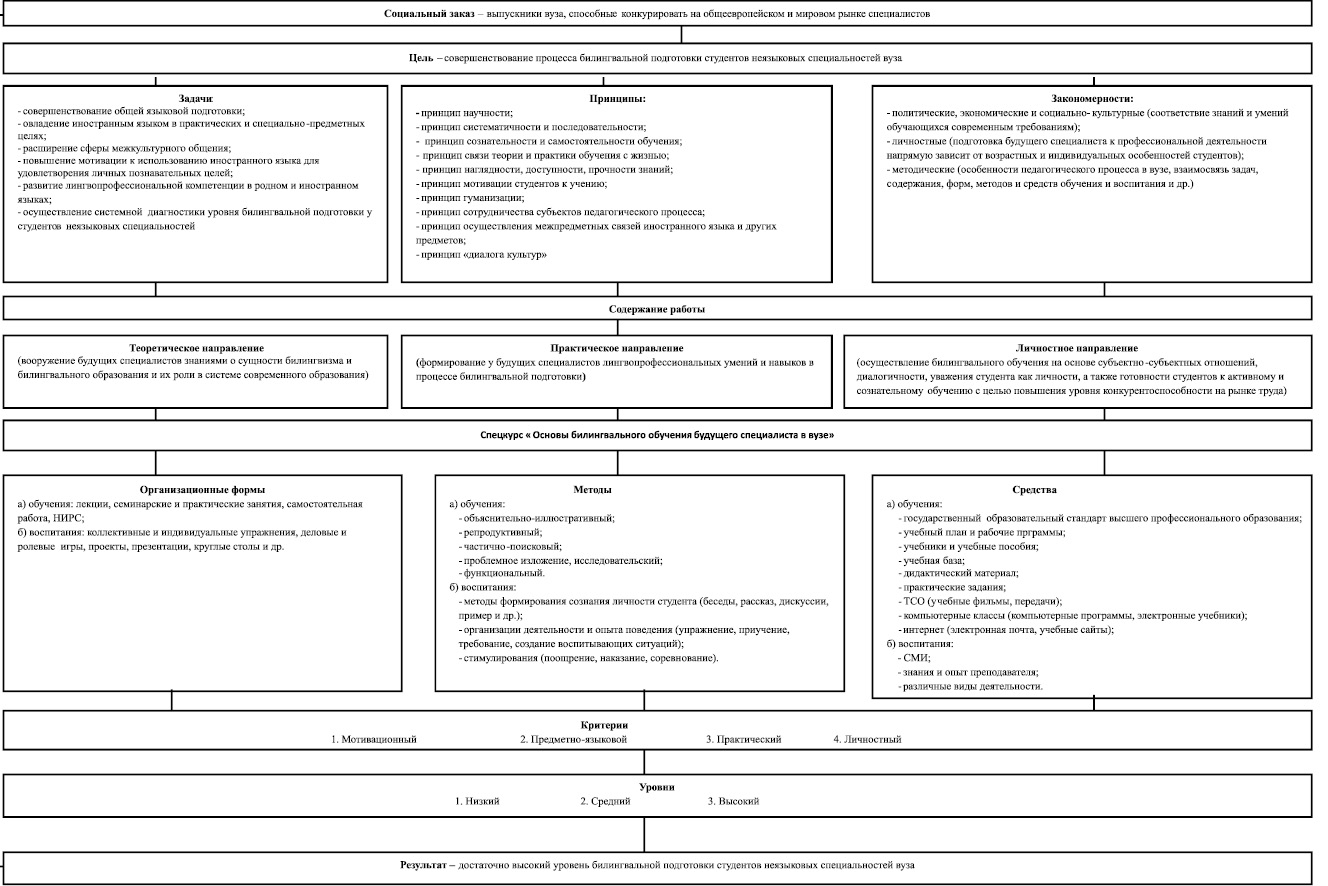

На основе анализа специальной литературы, опыта билингвальной подготовки студентов в вузе и результатов констатирующего эксперимента была разработана и апробирована модель билингвальной подготовки будущего специалиста в вузе, направленная на поэтапное решение проблемы исследования и представленная взаимосвязанными и взаимодополняющими компонентами: социальный заказ, цель, задачи, принципы, закономерности построения модели, содержание, формы, методы и средства реализации педагогических условий, критерии и уровни ее сформированности, результат (схема).

Основным структурным элементом рассматриваемой модели является социальный заказ на подготовку специалистов, способных конкурировать на общеевропейском и мировом рынке специалистов. Социальный заказ, в свою очередь, определяет цель, принципы, содержание и способы его реализации в методах, средствах и формах [4, c. 39]. Цель выступает как идеальный результат и уровень достижения. В рамках нашего исследования целью является совершенствование процесса билингвальной подготовки студентов неязыковых специальностей в условиях современного вуза.

Данная цель может быть конкретизирована целым рядом педагогических задач. Основными из них, на наш взгляд, являются: совершенствование общей языковой подготовки; овладение иностранным языком в практических и специально-предметных целях; расширение сферы межкультурного общения; повышение мотивации к использованию иностранного языка для удовлетворения личных познавательных целей; развитие лингвопрофессиональной компетенции в родном и иностранном языках; осуществление диагностики уровня билингвальной подготовки у студентов неязыковых специальностей и проведение по мере необходимости соответствующей корректировки; формирование личности специалиста, способного конкурировать на общеевропейском и мировом рынке труда.

Следующими компонентами рассматриваемой модели являются закономерности как объективно существующие, повторяющиеся, устойчивые и существенные связи между явлениями, отдельными сторонами педагогического процесса. Для более эффективной билингвальной подготовки студентов неязыковых специальностей в вузе, вслед за Сафоновой В.В. [6], мы в обобщенном виде выделяем следующие: политические, экономические и социально-культурные (соответствие знаний и умений обучающихся современным требованиям); личностные (зависимость подготовки будущего специалиста к профессиональной деятельности от возрастных и индивидуальных особенностей студентов); методические (особенности педагогического процесса в вузе, взаимосвязь задач, содержания, форм, методов и средств обучения и воспитания и др.).

Выделенные нами закономерности определили общедидактические принципы, а также принципы, в наибольшей степени учитывающие особенности билингвальной подготовки студентов неязыковых специальностей вуза. Вслед за Краевским В.В. [3], мы выделяем такие общедидактические принципы, как принцип научности; принцип систематичности и последовательности; принцип сознательности и самостоятельности обучения; принцип связи теории и практики обучения с жизнью; принцип наглядности, доступности, прочности знаний; принцип мотивации студентов к учению; принцип учета единства содержательной и процессуальной стороны обучения.

Среди принципов, раскрывающих особенность билингвальной подготовки студентов неязыковых специальностей, опираясь на исследования ученых-педагогов, опыт билингвальной подготовки студентов в вузе и свой педагогический опыт, мы выделили следующие: принцип гуманизации; принцип сотрудничества субъектов педагогического процесса; принцип осуществления межпредметных связей иностранного языка и других предметов; принцип «диалога культур».

Как показал анализ научной литературы, деятельности вузов России и личный опыт работы в качестве преподавателя высшей школы, в качестве основных направлений работы по билингвальной подготовке будущих специалистов можно выделить следующие: теоретическая подготовка, практическая подготовка и личностная подготовка. Теоретическая подготовка связана с решением задач по вооружению будущих специалистов знаниями о сущности билингвизма и билингвального образования и их роли в системе современного образования; практическая подготовка направлена на формированию у студентов соответствующих лингвопрофессиональных умений и навыков в процессе билингвальной подготовки; личностная подготовка предусматривает осуществление билингвального обучения на основе субъектно-субъектных отношений, диалогичности, уважения студента как личности, а также готовности студентов к активному и сознательному обучению с целью повышения уровня конкурентоспособности на рынке труда.

Определяя содержание работы по выделенным нами направлениям, мы опирались на требования Госстандарта ВПО по направлению 080100.62 «Экономика», а также рабочих программ и учебно-методических комплексов дисциплины «Иностранный язык» для неязыковых специальностей. Учитывая требования, отраженные в данных документах, нами разработан спецкурс «Основы билингвального обучения будущего специалиста в вузе», который является интегрированным и позволяет обобщать и актуализировать все знания, умения и навыки студентов, необходимые для их успешной билингвальной подготовки.

Особое внимание в ходе билингвальной подготовки студентов неязыковых специальностей мы уделяли выбору оптимальных форм и методов обучения и воспитания, которые должны быть адекватны формам профессиональной деятельности специалиста [6; 7].

Модель билингвальной подготовки студентов неязыковых специальностей вуза

В научно-педагогических исследованиях представлены различные трактовки понятия «организационная форма обучения». Мы вслед за Смирновым С.А. под формой обучения понимаем способ организации деятельности обучающихся, определяющий количество и характер взаимосвязей участников процесса обучения [5, с. 281]. Согласно Ситарову В.А., эффективность процесса формирования языковой подготовки студентов обеспечивается взаимосвязанной системой традиционных и новых нетрадиционных форм, выполняющей следующие функции: обучающе-образовательные, воспитательные, организационные, психологические, развивающие, систематизирующие и структурирующие, координирующие, стимулирующие [7, с. 246].

Учитывая вышесказанное, в качестве форм организации учебного процесса и внеаудиторной работы со студентами мы выделяем: лекции, практические и семинарские занятия, коллективные и индивидуальные упражнения, самостоятельная работа, консультации, диспуты, круглые столы, деловые и ролевые игры, проекты, презентации, НИРС, различные виды практических заданий и др.

Свое место в общей модели билингвальной подготовки студентов неязыковых специальностей занимают методы, которые, как отмечает Бабанский Ю.К., большинство дидактов рассматривают как способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности педагога и обучающихся, направленные на решение комплекса задач учебного процесса [1]. В частности, выделяют методы обучения (объяснительно-иллюстрированный, репродуктивный, частично-поисковый, метод проблемного изложения, исследовательский, функциональный и др.) и воспитания (методы формирования сознания: рассказ, беседа, дискуссия, пример и т.д.; методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения: приучение, упражнение, требование, поручение, создание воспитывающих ситуаций; методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение, наказание, соревнование).

При выборе методов билингвальной подготовки нами учитывались такие общепринятые критерии выбора методов обучения, как социальный заказ, цель и задачи обучения, его закономерности, уровень обучения, который необходимо достигнуть; принципы; содержание; так и критерии, заявляемые разработанной нами моделью: учебно-познавательные возможности студентов (возрастные, уровень подготовленности, особенности студенческого коллектива); внешние условия; возможности педагогов.

Среди всех средств, которые использует высшая школа для повышения уровня билингвальной подготовленности выпускника, мы использовали: государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования; дидактический материал; учебные планы и программы; учебники и учебные пособия; ТСО; интернет и компьютерные классы; практические задания; информация СМИ; возможности самой дисциплины и потенциал преподавателей в сфере двуязычного обучения и др.

В качестве основных критериев билингвальной подготовки будущего специалиста в вузе мы выделяем мотивационный, предметно-языковой, практический и личностный, сформированность которых, на наш взгляд, может способствовать более эффективному выполнению выпускниками вузов своих лингвопрофессинальных функций.

Выделяя уровни готовности к выполнению этих функций, мы опирались на данные Госсе О.В., которая, обобщая выводы различных исследований, рекомендует при изучении уровней ориентироваться на следующие положения:

1) уровень отражает диалектический характер развития любого элемента и позволяет понять предмет в многообразии его свойств, связей и отношений;

2) процесс развития готовности представляет собой субординацию ее уровней, переход от уровня к уровню;

3) каждая предшествующая стадия представляет подготовленную ступень к последующей [2, с. 70].

В связи с этим нами были выделены следующие уровни билингвальной готовности студентов неязыковых специальностей вуза: низкий уровень характеризуется рецептивно-репродуктивным характером действия, способностью билингва воспроизводить прочитанное и услышанное, используя опыт и привычные пути решения задач; практически полным отсутствием мотивов и потребностей в осуществлении билингвального обучения, профессиональных и познавательных мотивов, мотивов самоутверждения и достижения, стремления к сотрудничеству и общению, мотивации успеха; неумением применять билингвальные знания при выполнении профессиональных действий на практике; отсутствием самостоятельности и активности в выполнении профессиональных обязанностей, познавательной и творческой деятельности с применением билингвальных знаний, умений и навыков; средний уровень характеризуется неполной сформированностью целостной структуры билингвальной подготовки, неравномерным развитием некоторых ее компонентов, но при этом наличием тенденции к их устойчивости, прочности, закономерности и взаимосвязи; развитием билингвальной компетенции, проявляющейся в умении личности достаточно быстро реагировать и адаптироваться к языковой ситуации, анализировать ее и выбирать наиболее эффективные способы решения задач; высокий уровень предполагает сформированность всех четырех компонентов в их взаимосвязи, целостность билингвальной подготовки как личностно-профессональной характеристики будущего специалиста; наличие у студента способности к вариативному мышлению, к нестандартным действиям; активный и творческий характер действий студентов; умения студентов легко и успешно интегрироваться в новую социальную и профессиональную языковую среду.

Таким образом, под влиянием ряда педагогических и внепедагогических факторов билингвизм и билингвальное образование в России становятся одной из ведущих тенденций языкового развития современного общества. В этом направлении разрабатываются различные варианты содержания билингвального образования, развиваются новые идеи и технологии.

Все компоненты предложенной модели билингвального обучения находятся в тесной взаимосвязи и реализация их в процессе профессионального образования будущих специалистов позволяет повысить эффективность двуязычной подготовки студентов неязыковых специальностей вуза и обеспечить их конкурентным преимуществом в будущей профессиональной деятельности.

Результатом внедрения данной модели в педагогический процесс вуза может стать достаточно высокий уровень билингвальной подготовленности выпускников к активной лингвопрофессиональной деятельности и востребованность их на рынке труда.

Библиографическая ссылка

Филимонова М.С. МОДЕЛЬ БИЛИНГВАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗА // Фундаментальные исследования. 2012. № 11-5. С. 1116-1120;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=30716 (дата обращения: 04.02.2026).