Развитие всех сфер современного общества требует роста и приумножения его интеллектуального, творческого и кадрового потенциала, что неразрывно связано с решением в системах образования трех взаимосвязанных проблем – развитие личности обучающихся, сохранение их здоровья и качество обучения, подготовки специалистов. При этом большое значение имеет диагностика как средство оценки личностного потенциала (интеллектуального, творческого, гносеологического и др.), различных способностей, талантов и качества обучения, подготовки специалистов в школе и вузе.

Диагностика индивидуально-психологических особенностей школьников 6–11 классов проводилась с целью:

- учета этих особенностей учителями при организации образовательного процесса;

- определения потенциальных возможностей учащихся с последующей организацией обучения, обеспечивающего развитие их интеллектуального, творческого потенциала и пр.;

- установления педагогически целесообразных отношений с учащимися, необходимых для их оптимального психического состояния и активной познавательной деятельности;

- анализа результатов диагностики для последующих рекомендаций по разработке технологий, методов, дидактических средств обучения, способствующих как формированию знаний, компетенций, так и развитию личности в целом и сохранению ее здоровья;

- выявления склонностей школьников к предметной и профессиональной деятельности.

Результаты диагностики индивидуально-психологических особенностей более 500 школьников [1] свидетельствуют о следующем.

1. Диагностика функциональной симметрии-асимметрии полушарий головного мозга показала, что у 47 % школьников 6–11 классов выражен художественно-мыслительный тип личности, у 40–49 % – мыслительно-художественный, у 4–13 % выражен мыслительный тип [2].

2. У 64–66 % учащихся преобладает эмоционально неустойчивый тип нервной системы, среди них у 23–24 % уровень нейротизма составляет 20–24, что требует внимательного и доброжелательного отношения к таким учащимся со стороны учителей и окружающих. Только 34–36 % учащихся имеют эмоционально устойчивую нервную систему [2, с. 14].

3. У большинства учащихся 6–8 классов выражены разные типы акцентуации характера [2, с. 35] и заниженная самооценка, что подтверждают данные, приведенные в табл. 1.

4. При достаточно высоком уровне развития образного мышления у большинства учащихся 11 классов низкий уровень развития пространственного мышления, средний и ниже – логического мышления, чаще средний уровень развития интеллекта [2, с. 17].

5. Выполнение теста «Конструктивный рисунок человека» [2, с. 17] свидетельствует о потенциальных возможностях школьников 6–11 классов к деятельности в разных сферах в качестве руководителя, ответственного исполнителя, изобретателя, конструктора художника в одном лице, ученого, педагога. Причем среди типов личности значимо коррелируют с функциями левого полушария: «руководитель» (0,23), «ответственный исполнитель» (0,29), «ученый» (0,29); с экстраверсией – «руководитель» (0,34) и «тревожно-мнительный» (0,39).

6. Типы личности по тесту Д. Голланда [2, с. 19] значимо положительно коррелируют:

- интеллектуальный – с функциями правого полушария (0,30), пространственным мышлением (0,29);

- социальный – с эмоциональностью (0,30);

- конвенциональный – с левым полушарием (0,25) и эмоциональностью (0,30);

- предприимчивый тип личности – с экстраверсией (0,39);

- артистический (эстетический) – с правым полушарием (0,16), образным мышлением (0,18).

Таблица 1

Акцентуации характера по разным типам у школьников 6–8 классов

|

Типы акцентуаций, классы |

Количество учащихся |

Демонстративный |

Астенический |

Сложнопротиворечивый |

Беспокойно-тревожный |

Творческий |

Неустойчивый |

Самооценка занижена |

|

6 |

80 |

77 |

65 |

74 |

67 |

77 |

69 |

27 |

|

7 |

53 |

44 |

36 |

42 |

45 |

49 |

41 |

18 |

|

8 |

19 |

16 |

14 |

19 |

17 |

16 |

15 |

11 |

|

Всего учащихся |

152 |

137 |

115 |

140 |

129 |

142 |

115 |

56 |

|

Количество учащихся, % |

100 % |

90 % |

76 % |

92 % |

83 % |

93 % |

76 % |

37 % |

В целом результаты диагностики показали, что школьники разных классов обладают достаточными потенциальными возможностями для успешного обучения в школе по разным предметам, но учебный процесс слабо ориентирован на развитие интеллектуальных способностей, пространственного мышления, высокий уровень их развития способствует успешному обучению учащихся в школе, вузе, будущей профессиональной деятельности.

Анализ результатов диагностики индивидуально-психологических (личностных и интеллектуальных) особенностей школьников 6–11 классов позволил дать рекомендации относительно организации образовательного процесса, способствующего развитию потенциальных, творческих возможностей, интеллектуальных способностей школьников.

В связи с тем, что 47 % учащихся с доминированием функций правого полушария головного мозга свойственно целостное восприятие мира, явлений, предметов и это не исключено у 40–49 % школьников с преобладанием лево-правополушарных функций, учебную информацию целесообразно представлять как в знаковой, концептуальной, так и в обобщенной, структурированной форме, в виде листов опорных сигналов, структурно-логических, информационных схем, создаваемых педагогами по разным дисциплинам [3].

Такое представление учебной информации способствует не только ее эффективному восприятию и запечатлению, но и видению связей между элементами целого, элементами знания, что способствует активизации и эффективности познавательной деятельности школьников, студентов. Это теоретически обосновано и подтверждено экспериментально [6].

Как показали результаты корреляционного анализа, уровень развития общего интеллекта у школьников значимо положительно (p < 0,05) коррелирует с уровнем развития пространственного мышления (коэффициент корреляции – 0,33), оценками в школьном аттестате по физике, геометрии, географии, литературе, значимо положительно коррелируют с функциями правого полушария; с уровнями развития образного, логического и пространственного мышления (табл. 2). С функциями левого полушария значимо коррелируют оценки по физике, литературе, географии; с уровнем развития логического мышления – оценки по алгебре (0,36), русскому языку (0,27), литературе (0,18).

Таблица 2

Корреляция пространственного мышления школьников с общим интеллектом, образным, логическим мышлением и оценками в аттестате по разным предметам

|

Правое полушарие |

Мышление |

Общий интеллект |

Оценки в школьном аттестате |

|||||

|

образное |

логическое |

физика |

геометрия |

литература |

география |

|||

|

Коэффициент корреляции |

0,25 |

0,43 |

0,30 |

0,33 |

0,34 |

0,25 |

0, 27 |

0,26 |

|

Пространственное мышление |

||||||||

Анализ результатов исследований индивидуально-психологических особенностей школьников и студентов – первокурсников технических и педагогического вузов позволил:

- выявить влияние обучения в общеобразовательной школе на развитие личности учащихся – их интеллектуального, личностного потенциалов и на обучение в вузе;

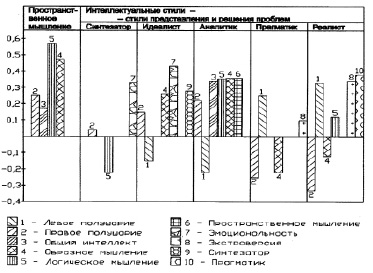

- установить причины недостаточного качества обучения выпускников общеобразовательных школ. Основными из них являются – интенсификация учебного процесса, а не его эффективность; обучение без учета свойств нервной системы и функциона- льной симметрии-асимметрии полушарий головного мозга (ГМ), которые определяют различия в восприятии и переработке информации учащимися; направленность обучения на развитие логического мышления (функций левого полушария) без одновременного развития образного мышления (функций правого полушария), что не обеспечивает высокий уровень развития пространственного мышления, интеллекта и доминирование идеалистического и аналитического стилей представления и решения стратегических проблем (рис. 1).

Анализ результатов сдачи экзаменов студентами 1 курса технического вуза и корреляционный анализ их результатов показал, что:

1. Общий интеллект статистически значимо коррелирует с результатами сдачи экзаменов студентами различных групп по инженерной графике (0,19–0,24), по математике (0,26–0,47), физике (0,28–0,39), химии (0,32–0,35).

2. Уровень развития пространственного мышления также положительно связан с результатами сдачи экзаменов по инженерной графике (0,19–0,20), по математике (0,37–0,51), физике (0,34–0,38), химии (0,35–0,37).

Рис. 1. Взаимосвязи интеллектуальных особенностей личности с пространственным мышлением и стилями представления и решения проблем

3. Аналитический стиль мышления значимо коррелирует с результатами сдачи экзаменов по инженерной графике (0,39), математике (0,36), физике (0,35), химии (0,37).

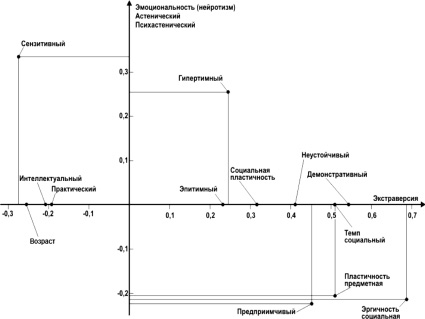

4. Особенности нервной системы студентов значимо коррелируют с акцентуациями характера, характеристиками ОСТ Русалова, типами личности Д. Голланда (рис. 2).

В табл. 3–8 представлены результаты диагностики личностных, интеллектуальных способностей и склонностей студентов-первокурсников к профессиональной деятельности, что свидетельствует не только о потенциальных возможностях студентов, но и о недостаточном развитии их интеллектуального потенциала в учебном процессе школы, особенно пространственного мышления – значимой компоненты технического интеллекта и др.

Таблица 3

Типы личности студентов первокурсников технического вуза

|

Тип личности |

Художественно-мыслительный |

Мыслительно-художественный |

Мыслительный |

Высокий уровень эмоциональной неустойчивости НС |

Группа риска |

|

Количество студент % |

50–60 % |

40–60 % |

5–10 % |

55–60 % |

12–15 % |

Таблица 4

Уровни развития общего интеллекта, образного, логического, пространственного мышления, способностей познавательных и саморазвития студентов-первокурсников технического вуза

|

Интеллектуальные способности |

Образное мышление |

Логическое мышление |

Пространственное мышление |

Общий интеллект |

Способность познавательности |

Способность саморазвития |

||||||

|

выс. |

сред. |

выс. |

сред. |

выс. |

сред. |

выс. |

сред. |

выс. |

сред. |

выс. |

сред. |

|

|

Количество студентов |

49 |

18 |

31 |

28 |

5 |

8 |

38 |

35 |

29 |

43 |

58 |

43 |

|

Количество в % |

80 % |

20 % |

50 % |

42 % |

4,5 % |

14 % |

58 % |

46 % |

32 % |

66 % |

73 % |

58 % |

Рис. 2. Корреляционные связи свойств нервной системы с акцентуациями характера, характеристиками ОСТ Русалова, типами личности Д. Голланда

Таблица 5

Склонности студентов-первокурсников к разным сферам профессиональной деятельности (тест Энн Махони «Конструктивный рисунок человека»)

|

Типы личности |

Изобретатель, конструктор, художник в одном лице |

Педагог, психолог |

Ученый, исследователь |

Ответственный исполнитель |

|

Количество студентов |

71 |

25 |

69 |

21 |

|

Количество студентов, % |

54 % |

18 % |

50 % |

15 % |

Таблица 6

Типы личности студентов-первокурсников (тест Д. Голланда)

|

Типы личности |

Количество студентов |

Практический |

Интеллектуальный |

Социальный |

Конвенциональный |

Предприимчивый |

Артистический, эстетический |

|

Количество студентов |

104 |

45 |

49 |

29 |

70 |

85 |

70 |

|

Количество студентов, % |

100 % |

43 % |

47 % |

27 % |

67 % |

82 % |

67 % |

Более поздние исследования [4] и проведенный на их основе корреляционный анализ показал, что корреляционные связи между различными индивидуально-психологическими особенностями, характеризующими развитие личности школьников и студентов в процессе обучения, по сравнению с ранее выявленными изменились незначительно. Но у студентов-первокурсников технических и особенно педагогического вузов значительно снизился уровень развития пространственного мышления, общего интеллекта и все чаще стали проявляться в качестве доминирующих прагматический и реалистический стили мышления, которые позволяют в лучшем случае решать только тактические, но не стратегические проблемы. Это можно объяснить все большей направленностью процесса обучения даже в начальной школе на развитие логического мышления без одновременного развития образного. Вследствие этого, большинство студентов 1-го курса обладают лишь средним уровнем развития логического мышления и общего интеллекта и только у 2–3 студентов группы средний уровень развития пространственного мышления, у остальных – низкий. В то время как 15–20 лет назад у 4–5 студентов в группе был сформирован высокий уровень развития интеллекта и пространственного мышления, а у остальных – средний и выше среднего и доминирующими интеллектуальными стилями представления и решения проблем у многих были идеалистический и аналитический – стили решения стратегических проблем, сознания, личностного потенциала подрастающего поколения – школьников и студентов.

Таблица 7

Акцентуации характера по разным типам у студентов-первокурсников

|

Типы акцентуаций |

Демонстративный |

Циклоидный |

Астенический |

Сложно-противоречивый |

Беспокойно-тревожный |

Творческий |

Неустойчивый |

Самооценка занижена |

|

Количество студентов |

122 |

53 |

76 |

104 |

64 |

96 |

68 |

58 |

|

Количество студентов, % |

80 % |

34 % |

52 % |

64 % |

40 % |

62 % |

44 % |

38 % |

Таблица 8

Типы личности магистрантов

|

Тип личности |

Художественно-мыслительный |

Мыслительно-художественный |

Мыслительный |

Высокий уровень эмоциональной неустойчивости НС |

Группа риска |

|

Количество студентов |

41 |

27 |

7 |

52–60 |

15 – 23 |

|

Количество студентов, % |

54 % |

28 % |

9 % |

70–80 % |

20–30 % |

Следует отметить, что анализ результатов развития личностного потенциала школьников, студентов, их склонностей к предметной, профессиональной деятельности [5] и разработанная нами концепция качества обучения, качества подготовки специалистов в вузе [3, 6] позволили выявить психолого-педагогические основания развития и сохранения здоровья личности в образовательном процессе и обеспечения его качества в системах общего и профессионального образования [7]. К ним относятся:

- активная позиция учащихся в учебном процессе, самопознание, способствующее их самовоспитанию, саморазвитию и самореализации, самоактуализации;

- обеспечиваемая педагогом эффективность образовательного процесса, ориентация его на одновременное развитие функций полушарий головного мозга, что актуализирует интеллектуальный, творческий и др. потенциалы личности. Тогда как преимущественное развитие левого полушария не природосообразно и приводит к нездоровью учащихся;

- создание творческой образовательной среды, где личность активна и ей предоставляется свобода действий, деятельности по освоению внутренней и внешней информации, как в предметных областях знаний, так и в системе образования в целом;

- организация образовательного процесса в соответствии с выявленными и обоснованными нами принципами здоровьесбережения – следование развитию природы, мироздания, гармонии с окружающей средой, гармонии телесной, душевной и духовной природы человека, поисковой активности, аксиологический (ценностные ориентации);

- самореализации, самоактуализации, самоидентификации – быть самим собой, невзирая на обстоятельства (быть самодостаточным) [8];

- применение специально разработанных дидактических, программно-методических средств обучения и информационных технологий, обеспечивающих развитие личности и сохранение ее здоровья, по сути дела – инновационных и сохраняющих здоровье технологий.

Реализация в системах образования этих оснований и принципов природосообразного и культуросообразного образования [9] позволит обеспечить подготовку высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов с высокоразвитым пространственным, системным мышлением – способностями устанавливать соотношения, закономерности и связи между предметами, объектами, явлениями окружающей действительности, у которых доминируют идеалистический и аналитический стили решения стратегических проблем в разных сферах профессиональной деятельности. Сказанное подтверждено исследованиями авторов и аспирантов, на работы которых имеются ссылки в статье [9].

Рецензенты:

Ревякина В.И., д.п.н., профессор, зав. кафедрой педагогики послевузовского образования, ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет», г. Томск;

Скрипко З.А., д.п.н., профессор кафедры общей физики, ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет», г. Томск.

Работа поступила в редакцию 10.10.2014.

Библиографическая ссылка

Соколова И.Ю., Андриенко А.В. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ И ВУЗА // Фундаментальные исследования. 2014. № 11-3. С. 632-638;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=35574 (дата обращения: 28.02.2026).