Сосудистые заболевания головного мозга продолжают оставаться одной из важнейших проблем в современном здравоохранении, поскольку во всем мире заболеваемость, инвалидизации и смертность от данной нозологии остаются на высоком уровне. В структуре терапевтического воздействия при цереброваскулярных заболеваниях одним из направлений является эффективная и своевременно начатая нейропротекторная терапия, которая обеспечивает увеличение периода выживания нейронов в условиях повреждающего действия каскада нейрохимических реакций как при острых сосудистых катастрофах (инсульт, травма и др.), так и при хронических патологических процессах в нервной системе [1, 7]. Существует огромное количество препаратов, позиционирующихся как нейропротекторные, в том числе и препараты с ГАМКергическим механизмом действия [5, 6]. В результате исследований, проведённых на кафедре фармакологии и биофармации ФУВ ВолгГМУ, было выявлено вещество под лабораторным шифром РГПУ-195, являющееся производным ГАМК и обладающее ноотропным, анксиоседативным, антидеприсантным, стресспротективным действием [3,4]. Совокупность данных свойств позволяет предположить наличие у данного соединения и нейропротекторной активности, поэтому целью работы стало изучение возможного нейропротективного действия нового производного ГАМК–соединения РГПУ-195 в различных дозах на модели ишемии головного мозга, вызванной необратимой одномоментной окклюзии общих сонных артерий.

Материалы и методы исследования

Эксперимент проведён на половозрелых крысах-самцах массой 200–220 г. В ходе исследования были сформированы следующие группы: группа ложнооперированных животных (ЛО); контрольная группа (негативный контроль) – животные, подвергшиеся необратимой одномоментной окклюзии общих сонных артерий, получавших физиологический раствор; пять групп животных, получавших в тех же условиях исследуемое соединение РГПУ-195 в дозах соответственно 11, 22, 44 и 88 мг/кг и препарат сравнения фенибут в дозе 25 мг/кг.

Нарушение мозгового кровообращения моделировалось путём необратимой билатеральной окклюзии общих сонных артерий на наркотизированных хлоралгидратом (400мг/кг внутрибрюшинно) крысах [2]. Все препараты вводились внутрибрюшинно однократно за 30 минут до наложения лигатур на общие сонные артерии. Животным ЛО группы подводились лигатуры под общие сонные артерии без дальнейшего их затягивания.

О нейропротекторном действии исследуемого производного ГАМК (соединения РГПУ-195) судили по его влиянию на выживаемость, степень развития неврологического дефицита у животных с недостаточностью мозгового кровообращения. Неврологический дефицит регистрировался по шкале McGrow через 6, 12, 24, 48 и 72 часа после моделирования патологии. Для оценки когнитивной и мнестической функции использовались тесты: «условная реакция пассивного избегания» (УРПИ) и «тест экстраполяционного избавления» (ТЭИ), для оценки двигательной и ориентировочно-исследовательской активности – тест «открытое поле» (ОП).

Обработку данных проводили с помощью пакета программ Microsoft Excel и BioStat 2008 5.2.5.0. Результаты представлены в виде средней (M) и стандартной ошибки средней ( ± m), достоверность показателей в сравниваемых группах оценивали с помощью рангового однофакторного критерия Крускалла‒Уоллиса, критерия Данна, критерия Фишера.

Результаты исследования и их обсуждение

Необратимая окклюзия общих сонных артерий приводила к гибели животных. Суммированные данные представлены в табл. 1. Так к концу третьих суток в группе негативного контроля процент летальных исходов составил 70 %. Профилактическое однократное введение исследуемого соединения в дозе 22 и 44 мг/кг оказывало защитный эффект, о чём свидетельствовало достоверно меньшее количество летальных исходов в указанных группах (табл. 1)

Таблица 1

Летальность животных после необратимой окклюзии общих сонных артерий

|

Группа животных |

Доза, мг/кг |

Время после окклюзии общих сонных артерий |

|||||||||

|

6 ч |

12 ч |

24 ч |

48 ч |

72 ч |

|||||||

|

n/N |

% |

n/N |

% |

n/N |

% |

n\N |

% |

n/N |

% |

||

|

ЛО |

- |

0/10 |

0 % |

0/10 |

0 % |

0/10 |

0 % |

0/10 |

0 % |

0/10 |

0 % |

|

Контроль |

- |

5/20 |

25 % |

6/20 |

30 % |

8/20 |

40 % |

12/20 |

60 % |

14/20 |

70 % |

|

РГПУ-195 |

11 |

2/10 |

20 % |

3/10 |

30 % |

5/10 |

50 % |

6/10 |

60 % |

6/10 |

60 % |

|

22 |

1/10 |

10 % |

2/10 |

20 % |

4/10 |

40 % |

4/10 |

40 % |

4/10 |

40 %* |

|

|

44 |

0/10 |

0 % |

2/10 |

20 % |

3/10 |

30 % |

3/10 |

30 %* |

3/10 |

30 %* |

|

|

88 |

0/10 |

0 % |

3/10 |

30 % |

4/10 |

40 % |

5/10 |

50 % |

6/10 |

60 % |

|

|

Фенибут |

25 |

2/20 |

10 % |

4/20 |

20 % |

6/20 |

30 % |

8/20 |

40 % |

8/20 |

40 %* |

Примечание: n – количество умерших животных; N – количество животных в группе; ЛО – ложнооперированные животные; % – процент летальных исходов в группе; * – различия достоверны по сравнению с контрольной группой (p < 0,05, критерий Фишера).

Степень неврологического дефицита у животных контрольной группы после моделирования ишемии возрастала в первые 24 часа с 5,9 ± 0,63 до 7,3 ± 0,56 балла. В последующие 48 часов происходило повышение балла неврологического дефицита до 7,8 ± 0,79. У выживших животных наблюдались вялость, односторонний и двусторонние блефароптозы, общий тремор, манежные движения, парезы одной из конечностей.

У животных, получавших соединение РГПУ-195 в дозах 22 и 44 мг/кг, а также фенибут, суммарный индекс McGrow по сравнению с показателями контрольной группы был достоверно ниже (табл. 2). Так, к 72 часу наблюдений эти показатели составили соответственно 5,6 ± 1,22, 4,5 ± 1,21 и 5,15 ± 0,95 балла, что на 22; 42 и 34 % ниже, чем в контрольной группе.

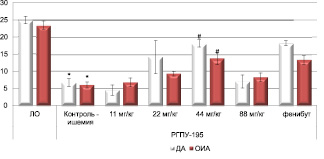

При оценке двигательной и ориентировочно-исследовательской активности в тесте ОП установлено, что животные, получавшие РГПУ-195 в дозе 44 мг/кг и фенибут, пересекали большее количество квадратов и выполняли большее количество стоек и заглядываний в норки, чем животные негативного контроля (рис. 1).

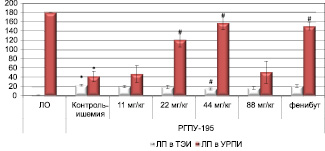

В тестах УРПИ и ТЭИ через 72 часа после окклюзии общих сонных артерий у животных оценивали мнестическую функцию. Исследуемое соединение РГПУ-195 в дозе 22 и 44 мг/кг, а также фенибут в дозе 25 мг/кг увеличивали латентный период первого захода в темный отсек в тесте УРПИ, при этом уменьшали количество животных в группе, посетивших его, а также уменьшали латентный период решения экстраполяционной задачи и увеличивали число животных, решивших ее в тесте ТЭИ, по сравнению с группой негативного контроля (рис. 2).

Таблица 2

Степень неврологических нарушений у животных после окклюзии сонных артерий

|

Группы животных |

Доза, мг/кг |

Время после окклюзии сонных артерий |

||||

|

6 часов |

12 часов |

24 часа |

48 часов |

72 часа |

||

|

ЛО |

- |

0,3 ± 0,081 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Контроль-ишемия |

- |

5,85 ± 0,63* |

6,85 ± 0,52* |

7,3 ± 0,56* |

7,82 ± 0,63* |

7,75 ± 0,79* |

|

РГПУ-195 |

11 |

5,5 ± 0,86 |

6,0 ± 0,98 |

6,9 ± 1,1 |

7,7 ± 0,99 |

7,5 ± 1,3 |

|

22 |

4,8 ± 0,77 |

4,9 ± 0,87 |

5,6 ± 1,21 |

5,6 ± 1,23 |

5,6 ± 1,23 |

|

|

44 |

4,1 ± 0,43# |

4,5 ± 0,97# |

4,5 ± 1,22# |

4,6 ± 1,20# |

4,5 ± 1,21# |

|

|

88 |

4,2 ± 0,48# |

5,6 ± 0,98 |

5,7 ± 1,22 |

6,2 ± 1,28 |

7,3 ± 1,12 |

|

|

Фенибут |

25 |

5,0 ± 0,47 |

5,72 ± 0,57 |

5,8 ± 0,70 |

5,52 ± 0,87# |

5,15 ± 0,91# |

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с ЛО группой (p < 0,05); # – различия достоверны по критерию Данна в сравнении с группой негативного контроля (контроль-ишемия) (р < 0,05).

Рис. 1. Двигательная и ориентировочно-исследовательская активность животных через 72 часа после необратимой одномоментной окклюзии общих сонных артерий. Примечание: ДА – двигательная активность (количество пересечённых квадратов животными в тесте ОП); ОИА – ориентировочно-исследовательская активность (количество суммированных актов стоек и заглядываний в норки; * – различия достоверны по критерию Данна в сравнении с ЛО (р < 0,05); # – различия достоверны по критерию Данна в сравнении с контрольной группой (р < 0,05)

Рис. 2. Оценка когнитивной и мнестической функции животных через 72 часа после необратимой одномоментной окклюзии общих сонных артерий. Примечание: ЛП – латентный период (с); ЛО – ложнооперированные животные; * – различия достоверны по критерию Данна в сравнении с ЛО (р < 0,05); # – различия достоверны по критерию Данна в сравнении с контрольной группой (р < 0,05)

Заключение

Таким образом, необратимая окклюзия общих сонных артерий сопровождается высокой смертностью животных с развитием у них тяжелого психоневрологического дефицита. В указанных условиях максимально высокой нейропротективной активностью, реализующейся в увеличении количества выживших животных, уменьшении степени выраженности неврологических, поведенческих нарушений и благоприятным течением клинической картины обладает соединение РГПУ-195 в дозе 44 мг/кг. Полученные результаты исследований являются экспериментальным обоснованием целесообразности дальнейшего углубленного изучения производного ГАМК–соединения под лабораторным шифром РГПУ-195 в дозе 44 мг/кг в качестве потенциального нейропротектора в условиях ишемии головного мозга.

Рецензенты:

Бородкина Л.Е., д.м.н., доцент кафедры фармакологии и биофармации, ФУВ ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Волгоград;

Бугаева Л.И., д.б.н., профессор, заместитель директора НИИ фармакологии ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития России, г. Волгоград;

Работа поступила в редакцию 03.06.2013.

Библиографическая ссылка

Мазина Н.В., Волотова Е.В., Куркин Д.В. НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДНОГО ГАМК-РГПУ-195 ПРИ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА // Фундаментальные исследования. 2013. № 6-6. С. 1473-1476;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31762 (дата обращения: 21.02.2026).