Введение

Электронная коммерция (e-commerce) является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов цифровой экономики. Она охватывает широкий спектр операций – от розничной онлайн-торговли и цифровых платежей до платформенной занятости и трансграничных сделок. Удобство, масштабируемость и скорость операций сделали электронную торговлю неотъемлемой частью современной экономики. Вместе с тем рост объемов онлайн-операций усиливает актуальность финансовой прозрачности, которая является основой доверия между государством, бизнесом и потребителями.

Актуальность тематики обусловлена, тем, что современное общество стоит на перепутье: с одной стороны, стремление к удобству, скорости и цифровой свободе, а с другой – необходимость обеспечивать честность, безопасность и прозрачность финансовых отношений. Найти этот устойчивый баланс-вызов – ключевая задача участников рынка электронной коммерции.

Цель исследования – выявление и комплексная оценка угроз финансовой прозрачности в сфере электронной коммерции и разработка на этой основе научно обоснованных рекомендаций по достижению оптимального баланса между операционной эффективностью цифровых сервисов и необходимостью усиления финансового контроля. Научная новизна исследования заключается в системном анализе сочетания удобства цифровых сервисов и необходимости финансового контроля.

Материалы и методы исследования

В основу исследования положены труды ученых, нормативные документы и статистические данные, использованы методы сравнительного и статистического анализа, а также изучение международного регуляторного опыта.

Результаты исследования и их обсуждение

Электронная коммерция – неотъемлемый элемент глобальной экономической системы, кардинально трансформировавший традиционные цепочки создания стоимости и потребительские практики [1]. Парадигма «удобство любой ценой» порождает системные вызовы, снижая финансовую прозрачность, создавая благоприятную среду для злоупотреблений, таких как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и масштабное платежное мошенничество. Асимметрия информации между участниками цифровой платформенной экономики – фундаментальная проблема, подрывающая доверие и устойчивость рынка [2].

Развитие электронной коммерции в России следует рассматривать через призму трансформации глобальных цепочек создания стоимости (ГЦСС). Традиционно e-commerce опиралась на глобальные сети поставок, однако в условиях геополитической турбулентности наблюдается переориентация на региональные цепочки, особенно в рамках ЕАЭС и БРИКС. Такой подход позволяет адаптировать теорию ГЦСС к новым реалиям, учитывая тенденции регионализации и локализации производств [3–5]. Дополнительное значение приобретает концепция стратегической адаптивности, подчеркивающая необходимость гибкости и быстрого реагирования на внешние вызовы, включая цифровую трансформацию и изменение моделей управления рисками. Важна и геоцифровизация, учитывающая взаимодействие цифровых технологий и геополитических ограничений. В российских условиях это означает ориентацию на цифровой суверенитет и создание устойчивых региональных экосистем [3]. Устойчивость цифровых рынков зависит от институциональных механизмов прозрачности и контроля в многосторонних платформах. Традиционных подходов недостаточно, требуется проконкурентное регулирование, иные правила работы платформ [6–8].

Трансграничная и дистанционная природа e-commerce создает значительные возможности для минимизации налоговых обязательств и уклонения от них. Одной из наиболее распространенных практик является дробление бизнеса (splitting). Крупные продавцы искусственно разделяют обороты между множеством юридических лиц (часто микропредприятий) или самозанятых, чьи доходы остаются ниже порога, необходимого для применения общих режимов налогообложения или обязательной регистрации в качестве плательщика НДС.

В 2023 г. ФНС России выявила схему одной из крупных платформ, где через более чем 200 аккаунтов самозанятых, формально независимых, но фактически скоординированных, проводились операции на общую сумму свыше 500 млн руб. в год без уплаты соответствующих налогов [1].

Другой комплексной проблемой является определение налогового резидентства и постоянного представительства в схемах дропшиппинга[2] и при работе транснациональных платформ. Размывание цепочки создания стоимости между юрисдикциями приводит к эрозии налоговой базы и нарушает принципы справедливого налогообложения, что требует международной гармонизации налоговых правил.

Анонимность, скорость и объем электронных платежей создают привлекательную среду для легализации преступных доходов. Можно выделить несколько типичных схем:

‒ фейковые интернет-магазины (имитационные торговые площадки для продажи несуществующих товаров), где средства, поступающие от покупателей (часто с украденных карт), легализуются, после чего сайт прекращает существование;

‒ обналичивание через товары-посредники (покупка с использованием криминальных средств высоколиквидных активов: подарочные карты, криптовалюты, цифровые коллекционные предметы, с их последующей продажей за «чистые» деньги);

‒ сложные схемы с возвратами (chargeback fraud) (организованные группы осуществляют массовые покупки с последующим оспариванием транзакций как несанкционированных, добиваясь возврата средств на подконтрольные счета.

Статистика электронной торговли в разных странах позволяет судить о существенной диспропорции в развитии сектора (таблица). Наибольший объем электронной торговли формируется в Китае (2500 млрд дол.), где доля интернет-продаж в структуре розничной торговли составляет 36,8 %, что обусловлено уникальной экосистемой суперприложений (Alipay, WeChat) и агрессивной государственной политикой цифровизации [9].

Китай доминирует на мировом рынке онлайн-продаж, составляя почти половину (2500 млрд дол.) и более чем вдвое опережая США (1210 млрд дол. при 16,3 % доли в ритейле, но высоком ВВП на душу населения – 89,7 тыс. дол.). Это отражает не только размер экономики, но и модель потребления, интегрированную вокруг суперприложений и развитой логистики.

США и Китай образуют устойчивую дуополию, контролируя 63 % объемов топ-8 рынков, что создает геополитический дисбаланс и зависимость других стран. Великобритания (172 млрд дол.) и Германия представляют европейский сегмент, уступающий азиатскому, что указывает на перераспределение центров электронной коммерции [10].

Россия, несмотря на умеренный абсолютный объем рынка (122 млрд дол.), демонстрирует высокую долю онлайн-торговли в ритейле (20,3 %) при глубоком проникновении интернета (92 %). Это свидетельствует об успешной адаптации населения и активной стадии роста, в отличие от зрелых рынков США и ЕС [11]. В 2024 г. Россия установила рекорд по объему онлайн-продаж (более 1 трлн руб. в месяц). Лидерами российского рынка являются Wildberries и Ozon, обеспечивая 76 % заказов и 53 % продаж[3].

Индия с низким показателем онлайн-торговли имеет колоссальный потенциал роста, коррелирующий с уровнем проникновения интернета и ВВП на душу населения. Высокая динамика в Индии и Индонезии при низкой покупательной способности отражает глобализацию e-commerce.

Ключевым драйвером роста e-commerce является не только доступ к интернету, но и глубина интеграции онлайн-торговли в повседневные практики и эффективность цифровых экосистем, на что указывают высокие показатели Южной Кореи (125 млрд дол. при 97 % проникновения) и Великобритании (172 млрд дол. при 95 %) при аналогичном уровне проникновения в США.

Высокая концентрация на рынке маркетплейсов усиливает сетевые эффекты и информационную асимметрию, повышая риски злоупотреблений [6, 7]. В России Wildberries и Ozon контролируют более 77 % заказов и 53 % оборота, что свидетельствует о высокой концентрации российского рынка[4]. При этом Wildberries контролирует 55 % всех заказов при доле в объеме продаж 29 %. Это создает риск экосистемной зависимости, наделяя маркетплейс значительной монопсонией на внимание потребителя и рыночной властью над продавцами, что подтверждается антимонопольными делами. Доминирование двух крупнейших игроков повышает эффективность логистики, но снижает конкуренцию и прозрачность цепочек поставок, в то время как доля прочих участников остается незначительной из-за высоких барьеров входа [12].

В сегменте высоких чеков наблюдается диверсификация. Ozon имеет меньшую долю в выручке (21 %) по сравнению с долей заказов (27 %), а другие площадки занимают 47 % объема продаж против 23 % заказов. Это указывает на предпочтение потребителей совершать крупные покупки (электроника, бытовая техника) через специализированные каналы (сильные бренды, D2C-сайты[5], Yandex Market), тогда как маркетплейсы используются для массового спроса.

Выявленная концентрация представляет макроэкономический риск: сбой или регуляторные ограничения у одного из двух ключевых игроков способны парализовать до 77 % всех заказов в стране, создавая уязвимость для системного шока. Это требует от регулятора мер по обеспечению отказоустойчивости инфраструктуры цифровой торговли.

Ключевые рынки электронной коммерции

|

Показатели |

Население, 2024 г., млн чел. |

% захват интернета |

Прогноз ВВП на душу населения, 2025, тыс. |

Доля интернет-торговли в ритейле, 2024, % |

Конечное потребление домохозяйств, 2024, млрд |

Объем B2C интернет торговли, 2024, млрд |

|

Китай |

1418 |

77 |

$ 13,9 |

36,8 |

$ 6962 |

$ 2500 |

|

США |

346 |

97 |

$ 89,7 |

16,3 |

$ 18822 |

$ 1210 |

|

Великобритания |

69 |

95 |

$ 54,3 |

26,1 |

$ 1910 |

$ 172 |

|

Япония |

123 |

85 |

$ 35,6 |

14,7 |

$ 2365 |

$ 163 |

|

Южная Корея |

52 |

97 |

$ 37,7 |

29,0 |

$ 838 |

$ 125 |

|

Россия |

145 |

92 |

$ 12 |

20,3 |

$ 1006 |

$ 122 |

|

Индия |

1455 |

46 |

$ 2,9 |

11,1 |

$ 2152 |

$ 109 |

|

Германия |

94 |

92 |

$ 57,9 |

14,9 |

$ 2259 |

$ 103 |

|

Индонезия |

283 |

69 |

$ 5,2 |

29,7 |

$ 746 |

$ 72 |

|

Франция |

67 |

87 |

$ 49,5 |

12,0 |

$ 1628 |

$ 68 |

|

Канада |

40 |

94 |

$ 55,9 |

7,9 |

$ 1181 |

$ 63 |

|

Италия |

59 |

87 |

$ 41,7 |

10,8 |

$ 1340 |

$ 52 |

|

Турция |

87 |

86 |

$ 16,9 |

16,6 |

$ 664 |

$ 50 |

Источник: составлено авторами по данным: Интернет-торговля в России 2025 // Data Insight. [Электронный ресурс]. URL: https://datainsight.ru/DI_eCommerce_2025 (дата обращения: 03.08.2025).

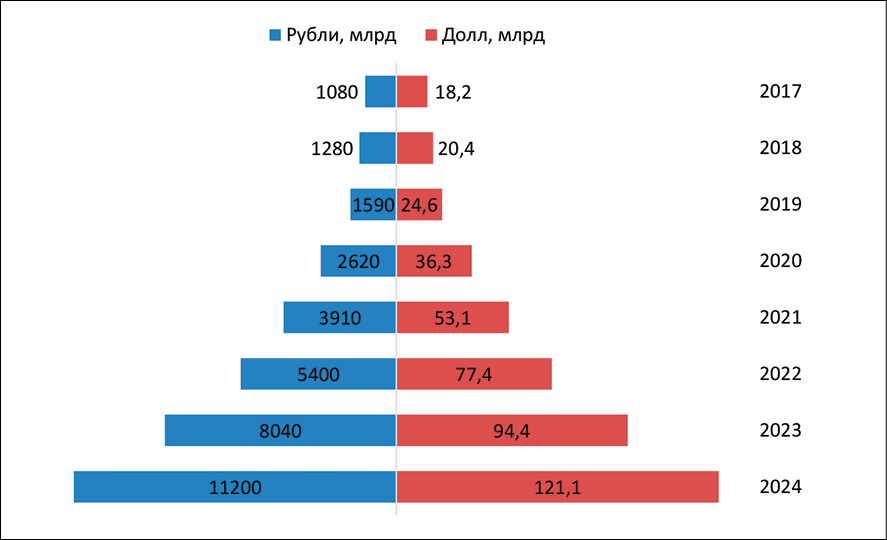

Онлайн-продажи в России в 2024 г. Источник: составлено авторами по данным: Интернет-торговля в России 2025 // Data Insight. [Электронный ресурс]. URL: https://datainsight.ru/DI_eCommerce_2025 (дата обращения: 03.08.2025).

Российский рынок электронной торговли (рисунок) демонстрирует фундаментальный и необратимый сдвиг в потребительском поведении, превысив в 2024 г. 10 трлн руб. ($100 млрд). Этот показатель является точкой невозврата, превращая e-commerce из дополнительного в основной канал розничной торговли. Крутой восходящий тренд, особенно в 2020–2022 гг., подтверждает качественное изменение роли цифровых каналов, подкрепленное не только внешними шоками, но и сформировавшейся привычкой, доверием к онлайн-платежам и развитием логистики [12].

Рынок e-commerce, выросший с 1,8 млрд руб. в 2017 г. до 11,8 млрд руб. в 2024 г. на фоне волатильности традиционной розницы, доказывает свою антихрупкость. Он способен стать стабилизирующим фактором в периоды экономической нестабильности, обеспечивая непрерывность товарных потоков и свидетельствуя о тесной взаимосвязи с макроэкономикой.

Опережающий рост e-commerce относительно фискального и комплаенс-контроля создает «окно уязвимости», требующее упреждающего внедрения регуляторных новаций (например, закон о платформенной экономике). Высокие темпы роста, концентрация рынка и глобальная конкуренция обуславливают необходимость опережающей стратегии, ориентированной на диверсификацию, конкуренцию и прозрачные технологические решения.

Несмотря на преимущества, электронная коммерция сопряжена с серьезными угрозами, такими как уклонение от уплаты налогов (потери ОЭСР оцениваются в десятки миллиардов долларов ежегодно); отмывание денег (ФАТФ фиксирует использование C2C-платформ[6] для нелегальных транзакций); мошенничество с платежами (в 2024 г. объем мошеннических операций с банковскими картами в России превысил 10 млрд руб. по данным ЦБ РФ; кибератаки (DDoS-атаки и утечки данных снижают доверие потребителей и приводят к убыткам компаний).

По мнению зарубежных ученых, инновационные технологии, такие как блокчейн, искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение, являются ключом к балансу между ростом e-commerce и необходимым уровнем контроля [2, 13]. Блокчейн предлагает децентрализованную фиксацию транзакций, исключая подделку данных (пример: контроль НДС в ЕС). Искусственный интеллект анализирует транзакции в реальном времени для выявления аномалий, а машинное обучение прогнозирует поведение клиентов и схемы уклонения от налогов. Финансовая прозрачность в e-commerce достигается через регулирование платежей, налогообложение, цифровую маркировку товаров и контроль персональных данных. Международный опыт демонстрирует, что комплексный подход к внедрению мер является критически важным для достижения положительных результатов и предотвращения системных сбоев[7].

Следует отметить, что успешные практики включают внедрение двухфакторной аутентификации в ЕС (снижение мошенничества с картами на 50 %), российские онлайн-кассы и маркировку («Честный знак», выявление свыше 150 млрд руб. налогов), интеграцию платежных систем с госконтролем в Китае (Alipay, WeChat Pay) и автоматическую передачу данных о транзакциях в налоговые органы в Гане (e-VAT[8], рост поступлений НДС более чем на 30 %). Неудачные примеры демонстрируют последствия слабого надзора за платежной системой в случае Wirecard (банкротство), недостаточной защиты пользовательских данных Wildberries (утечки информации), массового перевода транзакций в электронный формат без защиты в Индии (всплеск фишинга) и отсутствия интеграции с банковским надзором в Кении (M-Pesa[9], рост криминальных транзакций) [14].

Ключевым в российской практике является Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики», который закладывает правовые основы для маркетплейсов, обязывая обеспечивать прозрачность сделок, защиту прав участников и взаимодействие с налоговыми органами, снижая риски уклонения налогов и повышая доверие к цифровой торговле.

В России ФНС, ЦБ, Роскомнадзор и ФТС обеспечивают фискальную прозрачность, надзор за платежными системами, контроль обработки персональных данных и трансграничной электронной коммерции соответственно, однако утечки данных сохраняются. ЕС делает ставку на двухфакторную аутентификацию, защиту персональных данных и контроль финпосредников, что повышает прозрачность и доверие. В США FTC[10], CFPB[11] и FinCEN[12] контролируют электронную коммерцию, защищают потребителей и борются с отмыванием денег[13].

Сравнительный анализ демонстрирует, что успешное обеспечение финансовой прозрачности в электронной коммерции требует сочетания государственного контроля, цифровых технологий и развитого правового поля. Недостаточная защита данных, как показывает опыт России, и отсутствие системного регулирования, напротив, приводят к негативным последствиям. Ключевую роль в этом процессе играют профильные органы (ФНС, ЦБ, Роскомнадзор, ФТС в РФ; EBA[14], Еврокомиссия, ESMA[15] в ЕС; FTC, CFPB, FinCEN в США) и качество правовой базы.

Россия делает ставку на цифровизацию налогового контроля (онлайн-кассы, маркировка), что эффективно для фискальной прозрачности, но слабо защищает персональные данные. ЕС акцентируется на кибербезопасности и защите данных (PSD2, GDPR), в результате чего произошло снижение уровня мошенничества и повышение доверия к e-commerce. США опираются на многоуровневую систему регуляторов, где FTC и CFPB фокусируются на защите потребителей, а FinCEN – на AML[16], что представляет собой баланс между развитием рынка и безопасностью.

Таким образом, мировая эмпирика подтверждает, что цифровизация налогового администрирования (электронные счет-фактура и отчетность в режиме, близком к реальному времени) уменьшает потери по НДС и повышает финансовую прозрачность; при этом регуляторы фиксируют новые профили рисков в быстрых платежах, что обуславливает необходимость технологических мер комплаенс [15].

Заключение

Достигнув в 2024 г. объема свыше 10 трлн руб., российский рынок электронной коммерции, где доминируют Wildberries и Ozon с более чем половиной всех онлайн-продаж, сталкивается с ужесточением государственного регулирования. Внедрение систем маркировки, цифровых касс и обязательной отчетности, а также принятие в 2025 г. закона о платформенной экономике задают новые стандарты взаимодействия участников. В то время как Россия фокусируется на фискальном контроле и маркировке, международный опыт показывает иные приоритеты: ЕС делает акцент на защите пользователей и кибербезопасности, а США – на многоуровневом регулировании, включающем права потребителей и AML. Эти новые регуляторные рамки призваны минимизировать значительные риски, связанные с электронной коммерцией, такие как уклонение от налогов, отмывание денег, платежное мошенничество (объем которого в России в 2024 г. превысил 10 млрд руб.) и кибератаки. Важнейшим условием устойчивого развития сектора является финансовая прозрачность, для достижения которой международный опыт демонстрирует эффективность комплексных мер регулирования, что может быть успешно интегрировано в российскую практику. Технологии, включая блокчейн, искусственный интеллект и машинное обучение, предлагают перспективные решения для борьбы с мошенничеством и повышения доверия. В этих условиях бизнесу необходимо сосредоточиться на автоматизации финансового учета и использовании сертифицированных платежных систем, государству – на совершенствовании регулирования и международном сотрудничестве, а потребителям – на повышении цифровой грамотности.

[1] Мониторинг международных трендов правового регулирования для развития законодательства в сфере цифровой экономики в России // Институт экономической политики им. Е. Гайдара. 2025. № 4. № 7. URL: https://www.iep.ru/ru/numbers/ (дата обращения: 03.08.2025).

[2] Дропшиппинг (drop-shipping) – логистическая модель, при которой товары отправляются от производителя или поставщика напрямую конечному потребителю или розничному продавцу, минуя посредников и дополнительные складские звенья.

[3] E-commerce в 2025 г.: основные изменения и тренды рынка. [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/adv/edu/materials/trendy-ekoma (дата обращения: 03.08.2025).

[4] Интернет-торговля в России 2025 // Data Insight. [Электронный ресурс] URL: https://datainsight.ru/DI_eCommerce_2025 (дата обращения: 03.08.2025).

[5] D2C (Direct-to-consumer) – модель продаж, при которой производитель товара продает его напрямую потребителю.

[6] С2C (Consumer-to-consumer) – модель продаж, при которой одно частное лицо продает товары другому.

[7] Мониторинг международных трендов правового регулирования для развития законодательства в сфере цифровой экономики в России // Институт экономической политики им. Е. Гайдара. 2025. № 4. № 7. URL: https://www.iep.ru/ru/numbers/ (дата обращения: 03.08.2025).

[8] e-VAT (value added tax) – система электронного налога на добавленную стоимость.

[9] M-Pesa – платежный сервис на базе мобильных телефонов в Кении.

[10] FTC (Fedearl Trade Commission) – Федеральная торговая комиссия.

[11] CFPB (Consumer Financial Protection Bureau) – Бюро финансовой защиты потребителей.

[12] FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) – Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (в составе Минфина США).

[13] Мониторинг международных трендов правового регулирования для развития законодательства в сфере цифровой экономики в России // Институт экономической политики им. Е. Гайдара. 2025. № 4. № 7. URL: https://www.iep.ru/ru/numbers/ (дата обращения: 03.08.2025).

[14] EBA (Euro Banking Association) – Европейская банковская ассоциация.

[15] ESMA (European Securities and Markets Authority) – Европейское управление по ценным бумагам и рынкам.

[16] AML (Anti-Money Laundering) – противодействие отмыванию доходов.

Конфликт интересов

Библиографическая ссылка

Николаев Д.А., Эрдниева К.М. ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ И ФИНАНСОВАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ: БАЛАНС УДОБСТВА И КОНТРОЛЯ // Фундаментальные исследования. 2025. № 10. С. 50-56;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=43915 (дата обращения: 14.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/fr.43915