Введение

Одним из первых составителей подхода к оценке конкурентоспособности предприятия является Майкл Портер. Его модель пяти сил заключается в предположении, что на конкретном рассматриваемом рынке существует всего пять сил, влияющих на положение компании: рыночная власть потребителей; рыночная власть поставщиков; угроза выхода на рынок новых участников; опасность появления товаров-заменителей; внутриотраслевая конкуренция [1]. Методика проведения анализа пяти сил Портера заключается в последовательной оценке каждой силы, ранжирование итоговых полученных оценок в соответствии с предложенными ученым критериями, формирование итогового вывода и разработка стратегии на его основе [2].

Матрица BCG, разработанная Бостонской консалтинговой группой, представляет собой инструмент портфельного анализа, основанный на соотношении темпов роста рынка и относительной доли предприятия на нем. Она позволяет определить стратегические позиции бизнес-единиц и принимать решения о распределении ресурсов между ними. Однако данная модель исходит из предпосылки наличия у предприятия нескольких бизнес-направлений или продуктов, что нехарактерно для большинства малых предприятий, функционирующих в рамках узкой специализации [3].

Матрица McKinsey представляет собой более сложный портфельный инструмент, учитывающий два ключевых параметра – привлекательность отрасли и конкурентоспособность бизнес-единицы [4]. В отличие от матрицы BCG, она использует более широкий спектр факторов, что делает ее более гибкой. Однако, как и в случае с другими классическими моделями, ее применение предполагает наличие у предприятия развитой структуры управления, ресурсов для проведения комплексного стратегического анализа и возможности быстро развертывать свои рыночные стратегии, что также ограничивает ее применимость для малых компаний [5].

Общим недостатком всех указанных моделей является их фокус на условиях традиционного рыночного окружения и доминирующих бизнес-структурах середины и конца XX в. [6]. Они не учитывают новые цифровые реалии, в том числе фактор цифровизации бизнес-процессов, уровень цифровой зрелости предприятия, использование цифровых платформ, в том числе роль медиаресурсов компании как источника привлечения новой клиентской базы. Кроме того, малые предприятия характеризуются высокой степенью гибкости, низкой капиталоемкостью и ограниченными возможностями масштабирования, что требует иного подхода к оценке их конкурентного положения [7].

Самым главным фактором, который мешает применению рассмотренных ранее моделей для анализа малого бизнеса, является заложенный в их основу факт доступности информации о конкурентах. Поскольку представители крупного бизнеса имеют в большинстве своем форму организации ООО, их отчетность находится в свободном доступе в соответствующих информационных базах, а стратегические цели и более специфические показатели могут быть найдены в публичных отчетах для инвесторов, что позволяет проводить анализ по вышеупомянутым моделям оценки конкурентоспособности. Что касается малого бизнеса, то он представлен в форме ИП, а это значит, что его представители не обязаны публиковать информацию об отчетности и других бизнес-процессах, протекающих в организации [8–10].

Таким образом, возникает необходимость в разработке новой модели, ориентированной на малые предприятия. Предлагаемая комбинированная модель предназначается для комплексной оценки уровня конкурентоспособности малых предприятий с учетом не только традиционных экономических и организационных факторов, но и параметров цифровой зрелости, что особенно актуально в условиях цифровой трансформации экономики.

Цель исследования – разработка модели оценки конкурентоспособности малых предприятий с учетом цифрового развития экономики.

Материалы и методы исследования

Предложенная модель представляет собой комплексный механизм исследования конкурентоспособности малого бизнеса с учетом цифрового развития экономики.

Методология исследования включает в себя структуру и алгоритм проведения анализа конкурентоспособности по разработанной модели, который подразумевает разделение анализируемых показателей на тематические блоки с присвоением каждому из них весового коэффициента. При расчете показателей применяются простые общеизвестные формулы, чек-листы и опросные листы. Последующий анализ данных блоков показателей предполагает расчет интегрального индекса конкурентоспособности и сопоставление его значений с предложенной в рамках модели шкалой. Визуализация результатов анализа осуществляется посредством радарной диаграммы и дополнена анализом разрывов, который подразумевает собой как визуальное, так и рассчитываемое сравнение полученных в результате анализа значений с эталонными. Выводы и итоги исследования формируются как на основе проведенного анализа по разработанной модели, так и в результате ее сравнения с классическими общеизвестными моделями оценки конкурентоспособности.

Таким образом, в рамках данной статьи применяются следующие методы исследования: анализ, синтез, индукция, моделирование, логический подход и визуализация.

Результаты исследования и их обсуждение

Разрабатываемая модель предполагает анализ трех блоков показателей – классических, организационно-управленческих и цифровых, результатом которого становится вычисление интегрального индекса конкурентоспособности и его визуализация на радарной диаграмме.

Классический блок представляют собой общие показатели для оценки финансового состояния и положения компании на рынке. Среди них рентабельность и объем продаж, доля рынка (охват аудитории). Все они рассчитываются исключительно с помощью традиционных формул расчетов данных показателей [11].

Организационно-управленческий блок предполагает анализ уровня организационной структуры, мотивационной системы и квалификации персонала. Данный блок оценивается с помощью чек-листов и опросов, применяется метод экспертной оценки. К каждому из показателей разрабатывается чек-лист со своим перечнем вопросов, далее производится анализ и оценка с последующим выставлением баллов по предусмотренной чек-листом шкале [12].

В цифровой блок входят показатели, связанные с использованием CRM систем, онлайн-маркетинга и E-commerce. Показатели данного блока оцениваются как с помощью чек-листов, так и с помощью универсальных общеизвестных формул [13].

Для рассмотрения структуры модели сначала будет разобран порядок проведения анализа и предоставлены шаблонные таблицы с пояснениями, затем построена радарная диаграмма, необходимая для наглядной демонстрации сравнения полученных результатов с общеотраслевыми эталонными показателями.

Первым этапом анализа конкурентоспособности компании по предлагаемой модели является распределение выделенных показателей по трем блокам. Каждой группе присваивается весовой коэффициент, в зависимости от важности конкретного блока показателей. По итогам распределения формируется табл. 1.

Каждому из выделенных блоков присвоен весовой коэффициент, сумма которых по трем блокам составляет 100 %. Как можно заметить, наибольший вес получил блок под названием «цифровые показатели», так как предлагаемая модель ориентирована на использование в условиях цифровой трансформации.

Важно отметить, что в зависимости от специфики анализируемой компании количество показателей в том или ином блоке может изменяться, как и сама выборка показателей.

Таблица 1

Блоки показателей и их весовые коэффициенты

|

Блок оценки |

Показатели |

Вес блока, % |

|

Классические показатели |

Рентабельность |

35 % |

|

Прирост выручки |

||

|

Доля охвата |

||

|

Организационно- управленческие показатели |

Квалификация персонала |

25 % |

|

Оргструктура |

||

|

Система мотивации |

||

|

Цифровые показатели |

Использование CRM |

40 % |

|

Онлайн-продажи |

||

|

Внешние цифровые каналы и маркетинг |

||

|

Итоговый вес |

100 % |

|

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

Таблица 2

Сводная таблица разработанной модели

|

Показатель |

Значение (Z) |

Нормализация (P) |

Вес (W) |

Взвешенное значение (P ∙ W) |

|

Классический блок показателей |

||||

|

Показатель 1 |

Получается в результате расчета показателя |

Интерпретация данных из колонки «Значение» по шкале от 0 до 1 |

Ранее присвоенный блоку вес, распределенный между показателями этого блока |

«Нормализация», умноженная на «Вес» |

|

Показатель 2 |

– |

– |

– |

– |

|

Показатель 3 |

– |

– |

– |

– |

|

… |

||||

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

Вторым этапом является заполнение сводной таблицы. Сначала будет представлен шаблон готовой табл. 2, а затем будут разобраны необходимые действия для ее составления. В шаблоне представлен только классический блок, однако аналогично в продолжении таблицы указываются значения показателей остальных блоков.

Необходимо раскрыть принцип заполнения данной таблицы.

1. Поиск значений выделенных показателей. Данный шаг подразумевает расчет каждого показателя с последующим занесением полученных значений в колонку «Значение». К примеру, в классическом блоке был выделен показатель рентабельности, соответственно, необходимо провести его расчет по формуле и внести результат в соответствующую колонку.

2. Нормализация полученных значений. Так как показатели классического блока находятся с помощью универсальных формул, а значения показателей организационно-управленческого и цифрового блоков – иными способами (чек-листы, опросники, интервью, экспертная оценка), возникает необходимость приведения полученных результатов к единой метрике. Для интерпретации полученных значений в рамках модели была выбрана шкала от 0 до 1, где в виде промежуточных значений выступают десятичные дроби. Она показывает, насколько развит уровень того или иного показателя [14].

Чтобы интерпретировать n-балльную шкалу оценки (например, при оценке показателя уровня использования CRM системы из цифрового блока) по указанной шкале нормализации, применяется простая формула пропорции:

Pi = Bi / Bmax , (1)

где Pi – искомое нормализованное значение показателя, требуемое для таблицы; Bi – набранные по итогам анализа показателя баллы; Bmax – максимально возможное количество баллов для получения при анализе конкретного показателя.

Разберем, как проводится нормализация на примере 18-балльной шкалы. Пример представлен в табл. 3.

Продемонстрирован инструмент нормализации, количество баллов (значение Bmax) может изменяться в зависимости от особенностей конкретного предприятия при практическом применении.

3. Сумма значений в колонке «Вес» по каждому из трех выделенных блоков показателей не должна превышать определенных ранее процентных значений. Если вес блока «Классические показатели» в рамках предлагаемой модели составляет суммарно 35 %, то сумма весов показателей, входящих в него, не должна превышать это конкретное значение.

4. Взвешенное значение получается в результате перемножения значений из колонок «Нормализация» и «Вес». Это итоговый результат данного этапа, необходимый для дальнейшего анализа.

Таблица 3

Пример нормализации полученных значений

|

Полученные баллы (Bi) |

Значение нормализации по шкале (Pi) |

|

0 |

0 |

|

3 |

0,17 |

|

6 |

0,34 |

|

9 |

0,5 |

|

12 |

0,67 |

|

15 |

0,83 |

|

18 (Bmax) |

1 |

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

Таблица 4

Интерпретация значений ИИК

|

Значение ИИК |

Уровень конкурентоспособности |

|

Диапазон 0–0,39 |

Низкий (высокая уязвимость) |

|

Диапазон 0,4–0,69 |

Средний (нестабильная позиция) |

|

Диапазон 0,7–1 |

Высокий (устойчивая компания с высоким уровнем цифровой активности) |

Примечание: пограничные значения получены путем комбинации международной практики индексов, экспертно-оценочного подхода, специфики малого бизнеса.

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования

Третьим этапом является расчет интегрального индекса конкурентоспособности (ИИК) по итогам сводной таблицы и визуализация полученных результатов с помощью радарной диаграммы. ИИК имеет следующую формулу:

ИИК = ∑( Pi × Wi ), (2)

где Pi – нормализованное значение показателя, а Wi – весовой коэффициент показателя в структуре модели.

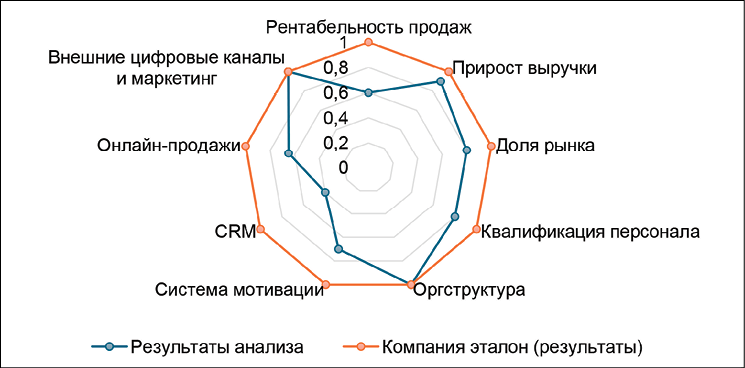

Рис. 1. Визуализация результатов анализа по разработанной модели. Элементы: оранжевое кольцо – эталонные значения анализируемых показателей; синее кольцо – полученные результаты анализа показателей; шкала от 0 до 1: градация развития показателей, выраженная в нормализованных значениях P Источник: составлено авторами по результатам исследования

Принцип расчета по данной формуле заключается в суммировании взвешенных значений всех показателей. Полученный результат интерпретируется в соответствии со шкалой, представленной в табл. 4.

В результате расчета ИИК появляется возможность оценить уровень конкурентоспособности рассматриваемого предприятия и сделать соответствующие предварительные выводы.

Далее в рамках разработанной модели необходимо построение радарной диаграммы для визуализации и определения проблемных зон или потенциальных зон роста. При построении диаграммы используются нормализованные значения, для того чтобы полученная картина была приведена к общему знаменателю вне зависимости от характера используемого в ней показателя и его принадлежности к тому или иному блоку. Таким образом диаграмма позволяет наглядно продемонстрировать, с какими показателями у компании все хорошо, а на какие следует обратить внимание и перераспределить ресурсы в их развитие [15]. С визуализацией итогов анализа можно ознакомиться на рис. 1.

Важно отметить, что на рисунке представлен пример визуализации, данные не привязаны к какому-либо реальному предприятию, а демонстрируют механизм визуализации представленного модифицированного подхода. С помощью диаграммы можно продемонстрировать, какие из оцениваемых показателей в компании обладают недостаточным уровнем развития и на них следует обратить внимание и перераспределить ресурсы в их реализацию, а какие развиты хорошо. Чем ближе к центру диаграммы находится значение, тем проблемнее данная сторона рассматриваемой компании и наоборот, чем дальше вершина находится от центра, тем лучше данный аспект реализован в компании. Идеальной ситуацией будет считаться тот случай, когда у компании все рассматриваемые аспекты находятся на приблизительно одинаково высоком уровне или полностью соответствуют эталонным.

Если основной целью анализа показателей был расчет ИИК для определения уровня конкурентоспособности и цифровой активности компании, то основная цель радарной диаграммы – наглядная демонстрация, почему и за счет каких показателей, в частности, этот уровень был достигнут.

Заключительным этапом, предусмотренным разработанной моделью оценки конкурентоспособности малого бизнеса, является анализ разрывов полученных значений с эталонными. Анализ представлен в табл. 5.

Необходимо раскрыть особенности анализа разрывов. Полученные значения (третья колонка табл. 5) сравниваются со значениями компании эталона (вторая колонка табл. 5) путем вычитания. Полученный разрыв заносится в четвертую колонку табл. 5, после чего на основании представленного диапазона ему присваивается характеристика.

После полного заполнения таблицы по всем показателям и присвоения каждому характеристики можно приступать к итоговым выводам и рекомендациям. Пограничные значения получены путем комбинации международной практики индексов, экспертно-оценочного подхода, специфики малого бизнеса.

Таблица 5

Анализ разрывов эталонных и полученных значений

|

Показатель |

Эталонное значение Рmax |

Нормализованное полученное значение |

Разрыв значений |

Характеристика (Диапазон отклонений) |

|

Классический блок показателей |

||||

|

Рентабельность |

1 |

Значение показателя, отмеченное на синем кольце радарной диаграммы (рис. 1) |

Получается путем вычитания «нормализованного полученного значения» из «эталонного значения» |

0,7–1 – критическое отставание; 0,4–0,69 – значительное отставание 0–0,39 – отставание в пределах нормы |

|

Прирост выручки |

1 |

– |

– |

– |

|

Доля охвата |

1 |

– |

– |

– |

|

… |

||||

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

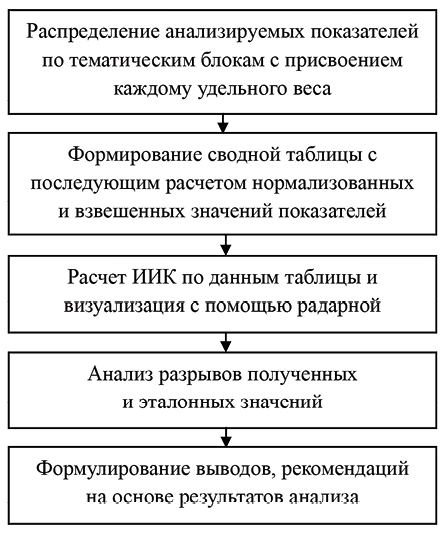

Рис. 2. Структура анализа по разработанной модели оценки конкурентоспособности малых предприятий в условиях цифрового развития экономики Источник: составлено авторами по результатам исследования

Выводы по итогам анализа являются заключительным этапом разработанной модели. Наличие рассчитанного интегрального индекса конкурентоспособности позволяет получить предварительный обобщенный результат касательно уровня конкурентоспособности рассматриваемой компании. Визуализация этих данных и последующий анализ разрывов полученных результатов позволяет увидеть полную картину по всем анализируемым показателям. На основе данной информации руководителем или владельцем компании формулируются выводы об уровне конкурентоспособности и планируются дальнейшие действия по ее увеличению или сохранению. После реализации всех изменений в деятельность компании, затрагивающих проблемные показатели, ответственное лицо может повторно провести анализ, чтобы отследить изменения ИИК – обобщенного показателя конкурентоспособности компании.

После рассмотрения всех этапов анализа по разработанной в рамках исследования модели, ее структуру можно представить на рис. 2.

Таким образом, полный анализ по представленной модели состоит из пяти этапов. Модель учитывает факторы цифровизации – они включены в цифровой блок показателей, обладающий наибольшим весом. Кроме того, анализ по модели позволяет получить как быстрый обобщенный результат (расчет ИИК), так и детальный (визуализация и анализ разрывов).

Заключение

Первая упомянутая в исследовании модель пяти сил Портера рассматривает внешнюю конкурентную среду, оценивая привлекательность отрасли, а не конкурентоспособность конкретной фирмы. В отличие от нее, разработанная в рамках данного исследования модель ориентирована на внутренние и внешние параметры предприятия, являясь по своей сути инструментом самооценки. Структурно модель Портера состоит из пяти сил, отражающих влияние различных участников рынка. Она действует на макроуровне и применима преимущественно в стратегическом анализе крупных компаний. Разработанная модель многоуровневая, с акцентом на цифровые ресурсы, и подходит малому бизнесу благодаря гибкости и адаптивности.

Вторая упомянутая модель – матрица BCG. Она предназначена для оценки бизнес-портфеля диверсифицированной компании на основе двух параметров – роста и доли рынка. Это ограничивает ее применимость в малом бизнесе, где чаще всего отсутствует множественность продуктов и направлений. Разработанная модель использует более широкий набор показателей, объединенных в три блока, и визуализируется через радарную диаграмму, что дает более полную картину состояния предприятия.

Матрица GE/McKinsey, как и предлагаемая модель, является многофакторной и диагностической. Обе модели схожи по назначению – оценка текущего состояния предприятия. Однако GE/McKinsey ориентирована на средние и крупные многоотраслевые компании, а ее адаптация под малый бизнес ограничена. Визуализация в форме матрицы с девятью квадрантами также ограничивает глубину интерпретации.

Таким образом, все классические модели ориентированы на крупный бизнес, не учитывают цифровизацию и мало применимы для оценки малых предприятий. Разработанная модель адаптирована под специфику малого бизнеса и учитывает современные цифровые трансформации, что делает ее более актуальной в современных условиях.

Таким образом, в рамках данного исследования был приведен краткий обзор существующих моделей оценки конкурентоспособности, а также даны основные причины невозможности или ограниченности их применения для анализа малого бизнеса. Была представлена разработанная модель оценки конкурентоспособности малых предприятий в условиях цифрового развития экономики, которая состоит из пяти этапов и подразумевает под результатом получение как обобщенного значения уровня конкурентоспособности, так и детального по каждому из показателей. В качестве выводов было проведено сравнение полученной модели с классическими подходами к оценке конкурентоспособности, упомянутыми в исследовании.

Конфликт интересов

Библиографическая ссылка

Нигай Е.А., Игнатовский Д.А. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД // Фундаментальные исследования. 2025. № 9. С. 102-108;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=43908 (дата обращения: 09.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/fr.43908