Экономическое пространство современной России характеризуется крайней неравномерностью и дефрагментированностью своего развития, что находит отражение в усилении межрегиональных и внутрирегиональных диспропорций в социально-экономическом развитии, отсутствии конкурентоспособных промышленных кластеров, низком уровне развития объектов жизненно важных отраслей и инфраструктуры, что в значительной степени обусловлено недостаточной теоретической и методической разработанностью пространственных факторов в обеспечении эффективной адаптации регионов к новым условиям хозяйствования. В этом плане актуальными являются проблемы формирования оптимальной структуры регионального экономического пространства и проведения адекватной, методологически обоснованной ее диагностики, позволяющей качественно и количественно охарактеризовать систему существующих взаимосвязей в региональном экономическом пространстве, выявить его структурные дефекты и определить перспективы развития представляет исключительную актуальность.

Прежде всего, следует определиться с ключевыми категориями, описывающими исследуемое явление. На наш взгляд, в наиболее общем виде структуру регионального экономического пространства можно определить как упорядоченную систему внутренних взаимосвязей и взаимоотношений, а также количественных и качественных пропорций между экономическими объектами и агентами, реализующими свои экономические интересы в рамках определенной территории. Под диагностикой структуры экономического пространства следует понимать оценку структурных изменений, которые могут иметь как положительный, так и отрицательный характер, а также поддаваться количественной или качественной оценке. Структурные изменения касаются видов деятельности, представленных в регионе, и могут характеризовать развитие отдельных территориальных составляющих. В нашем анализе на передний план выдвигается именно последнее.

Отдельные территории различаются между собой по уровню социально-экономического развития и по динамике данных процессов. Оценки в статике позволяют выделить территории с уровнем развития выше или ниже среднего. Анализ динамики социально-экономического развития позволяет дополнительно получить еще два среза сравниваемых объектов. Совмещение двух подходов позволяет выделить следующие группы территорий (рис. 1).

Рис. 1. Группировка территорий по социально-экономическому развитию

В представленной группировке разрыв по социально-экономическому развитию возникает между 1 и 4 квадрантами, в которых противоположную направленность имеют не только уровень, но и динамика показателей социально-экономического развития. Территории, находящиеся во 2-м квадранте, при сохранении существующих условий имеют шанс подняться в 1-й квадрант, а из 3-го квадранта – спуститься в четвертый. Поэтому экономическое пространство постоянно меняется количественно и качественно. Выделение четырех групп пространственных составляющих возможно в любой момент времени.

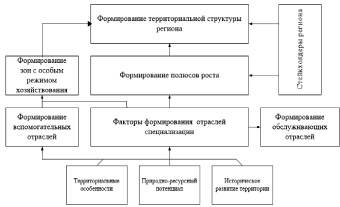

При рассмотрении причин структурных изменений в экономическом пространстве целесообразно вернуться к поведению отдельных участников экономических процессов в них (стейкхолдеров). В данном случае размещение на территории новых производств необходимо рассматривать самостоятельно. Структурные изменения в экономическом пространстве региона требуют рассмотрения отраслевой структуры производства в пределах отдельных элементов территории, что позволяет выделить отрасли специализации, доля которых в пределах данной территории выше средних показателей по стране. Кроме этого, можно выделить отрасли с более высоким уровнем динамики, доля которых в экономике территории ниже среднего показателя по стране (прорывные отрасли). Отрасли специализации могут быть обусловлены территориальными особенностями, природно-ресурсным потенциалом или вытекать из исторического развития территории (рис. 2).

Рис. 2. Изменения в структуре экономического пространства

Диагностика структуры экономического пространства региона, на наш взгляд, должна явиться предварительным этапом в обосновании долгосрочных программ, реализуемых в его пределах. В этом отношении пространство выступает как место действия стейкхолдеров региона, с связи с этим основное назначение долгосрочных программ, реализуемых в регионе, в данном случае состоит в их корректирующей функции поведения стейкхолдеров.

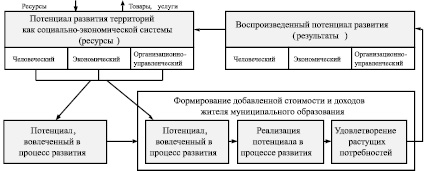

Фундаментом в изменении структуры экономического пространства региона является реализация ключевых экономических потенциалов, выступающих результатом экономических и производственных отношений между субъектами хозяйственной деятельности. Под потенциалом территории можно рассматривать совокупные возможности его стейкхолдеров формировать доходы населения, качество его жизни в процессе экономической деятельности. Потенциал территории может рассматриваться также как совокупность потенциалов: человеческого, экономического, организационно-управленческого (рис. 3). Под развитием территории следует понимать результат вовлечения имеющихся в нем потенциалов, а также результат их воспроизведения на качественно новом уровне. Оценку эффективности социально-экономического развития можно осуществить на базе определения вовлеченных в этот процесс потенциалов через отношения результатов к потребленным ресурсам [4].

Человеческий потенциал рассматривается как сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в той или иной сфере общественного воспроизводства, содействуют росту производительности труда и эффективности производства и тем самым ведут к росту заработков данного человека. Экономический потенциал определяется как совокупность природных, материальных и нематериальных ресурсов. К невовлеченному экономическому потенциалу можно отнести разведанные, но неиспользованные природные ресурсы, незадействованные основные фонды, изобретения и т.д. Организационно-управленческий потенциал рассматривается как единство трех элементов:

1) руководители и специалисты, обладающие знаниями, умениями, навыками, способами и методами воздействия на объект управления;

2) структура и функции системы управления, которые характеризуются способностью адаптироваться к новым условиям деятельности;

3) информационное обеспечение управляющей системы.

Главным фактором, обеспечивающим вовлечение человеческого и экономического потенциалов развития в хозяйственный оборот, являются организационно-управленческие способности хозяйствующих субъектов и в первую очередь органов государственного управления. Исходным показателем вовлеченности организационно-управленческого потенциала в экономический процесс является наличие программ социально-экономического развития территорий. Реализация программ социально-экономического развития территорий показала, что в них имеются значительные ресурсы, не вовлеченные в эффективное общественное производство. Результатом реализации долгосрочных программ является коррекция экономического пространства на основе определенных нормативов.

Рис. 3. Модель преобразования потенциалов развития территории как социально-экономической системы

Рис. 4. Общая схема цели и индикаторов развития территорий

Для оценки уровня социально-экономического развития территорий следует применять общепринятые (стандартные) показатели. Как известно, для оценки развития национальной экономики применяется показатель – валовый национальный продукт на душу населения, для оценки предприятия – рентабельность хозяйственной деятельности. Для оценки социально-экономического развития территории возможно применить схему, изображенную на рис. 4.

Одним из наиболее значимых процессов изменения экономического пространства региона является агломерирование городов [7]. Данные процессы стягивания демографических, экономических и иных ресурсов вокруг крупных городов и формирования полицентрической сетки агломераций как нового каркаса регионального экономики являются объективным процессом трансформации внутрирегионального экономического пространства. Агломерационные эффекты возникают естественным путём в результате концентрации факторов производства, что приводит к росту структурных разрывов в уровне социально-экономического развития территорий [2]. Агломерационный эффект является многосоставным, он включает в себя экономические, финансовые, институциональные, пространственные, инфраструктурные, социальные эффекты, что вызывает вопросы методического характера по диагностике регионального экономического пространства в разрезе формирования агломераций.

Исследование агломерационных эффектов в региональной экономике разделяют на следующие основные направления:

1) исследование самого факта наличия агломерационных процессов;

2) определение ключевых факторов, влияющих на возникновение процесса концентрации экономических сил в регионе;

3) влияние агломерации на развитие региональной экономики [5].

Нас интересует последнее направление, которое на сегодняшний день не отличается системностью и единством точек зрения.

Авторами проанализированы существующие методики оценки состояния и развития городских агломераций. В основе практически всех методик лежит расчет интегральных коэффициентов (индексов) на базе параметров, характеризующих состав агломерации, транспортную доступность, качество жизни населения и демографическую составляющую развития агломераций. Цели, методы оценки в методиках, как правило, отличаются.

Среди всех подходов, на наш взгляд, наиболее удобным и реализуемым является методика оценки уровня развития городской агломерации Н.А. Труновой, в основе которой лежит широкий перечень факторов, которые включают помимо традиционных (уровень социально-экономического развития) инновационный и инфраструктурные факторы [6]. Методика позволяет комплексно оценить развитие агломерации, значение агломерации в социально-экономическом развитии субъекта РФ, федерального округа и страны, провести сопоставление городских агломераций между собой по уровню их развития. К сложностям применения указанной методики можно отнести то, что выбор и определение конкретных показателей ограничивается наличием данных в муниципальной статистике. Данный подход положен в основу разрабатываемой авторами методики оценки.

Исследование оценки уровня развития агломераций проводилось на примере Уфимской агломерации Республики Башкортостан (РБ). Уфимская городская агломерация – это крупнейшая моноцентрическая городская агломерация РБ, располагающаяся в центральной части региона. Авторы выявили следующую пространственную структуру агломерации: ядро, I и II пояса сателлитов – муниципальных образований (МО).

Анализ экономического развития агломерации проводился параллельно по трем направлениям:

1) ядро агломерации;

2) муниципальные образования (МО) агломерации (с целью выявления места каждого МО в агломерации и выявления развитых и депрессивных территорий);

3) Республика Башкортостан (с целью сравнения показателей развития агломерации с регионом в целом и определения значимости агломерации для экономики РБ).

Анализ перспектив формирования и уровня развития агломерации по выделенным объектам исследования проводился по пяти ключевым направлениям оценки: территориально-инфраструктурный, человеческий, базовый экономический потенциалы, финансовая результативность, экологические факторы. Далее приведены результаты оценки уровня развития Уфимской агломерации за период 2009–2013 гг.

Территориально-инфраструктурный потенциал агломерации отражает особенности расселения населения в агломерации и развитость инфраструктуры обеспечения межтерриториального взаимодействия. По данному направлению в Уфимской агломерации концентрация населения вокруг столицы обосновывается объективными плотностными показателями расселения (в среднем плотность населения агломерации более чем в 2,5 раза выше среднего значения по республике, разрыв плотности расселения в муниципальных образованиях самой агломерации достигает 6,5 раз). Привлекательность для проживания населения характерна не столько для территории города-ядра, сколько для I пояса агломерации, что отражает ускоренный рост индивидуального жилищного строительства в близлежащих районах столицы. Это же и является косвенным подтверждением наличия маятниковой миграции в агломерации, поскольку транспортная доступность из административных центров районов с максимальной застройкой не превышает часа, при этом стоимость жилья значительно ниже, чем в столице.

Транспортная инфраструктура существенно отражается на объеме грузоперевозок автомобильным транспортом и грузооборотом в целом. Разрыв минимального показателя (3,2 тыс. т во II поясе) с максимальным (27 296 тыс. т в г. Уфе) составляет 8 530 раз, что свидетельствует о значительной дифференциации МО агломерации в развитии транспортной инфраструктуры.

Человеческий потенциал агломерации отражает уровень и особенности развития демографических и миграционных процессов, определяющих тенденции развития агломерации и научно-образовательный потенциал ее развития. Доля населения, сконцентрированного на территории агломерации, составляет более трети всего населения РБ, и эта доля постоянно увеличивается (с 35,16 % на 2010 г. до 36,37 % на 2014 г.). Для Уфимской агломерации характерен отток трудоспособного населения в столицу и близлежащие к ней районы, что во многом связано с более широкими возможностями для индивидуального жилищного строительства, чем в городе, в сочетании с возможностью занятости в ядре агломерации [3].

Базовый экономический потенциал агломерации характеризует экономическое и инвестиционное развитие, а также производственную структуру агломерации. Уровень зарегистрированной безработицы в агломерации в среднем превышает уровень РБ (1,33 % и 1,2 % в 2013 г.), что объясняется значительной дифференциацией по данному показателю среди МО агломерации (с максимальной в МО II пояса и минимальной в I поясе). Среднемесячная начисленная заработная плата в г. Уфе на 44 % выше среднереспубликанского значения и на 37 % выше, чем в МО I пояса, и на 72,4 % выше, чем в МО II пояса, что также приводит к усилению маятниковой миграции.

Экономический потенциал развития агломерации обеспечивается значительным уровнем инвестиций, сконцентрированным в ней, особенно в столице республики (более половины республиканского объема инвестиций в основной капитал). По мере удаления от столицы сокращается объем и доля инвестиций (более 81 % в ядре агломерации, 13,4 % в I поясе, 4,81 % во II поясе). Положительным эффектом развития агломерации является обеспечение положительной динамики роста среднедушевых инвестиций практически по всем МО агломерации, более высокий уровень промышленного развития спутниковой зоны (темпы роста индекса промышленного производства в целом по агломерации выше, чем в ядре, особенно значительный рост был характерен для МО I пояса). В то же время низкая доля занятых в обрабатывающей промышленности в МО II пояса показывает невовлеченность производственного потенциала периферийной зоны агломерации, т.к. большая часть населения занята в «сервисных» видах деятельности.

Финансовая результативность агломерации отражает результативность управления муниципальными финансами и финансовую результативность деятельности крупных и малых предприятий агломерации. Авторами выявлен настолько значительный отрыв финансовой самостоятельности, что ее дальнейший рост может привести к негативным последствиям [1]. Малый и средний бизнес в агломерации сконцентрирован в ядре агломерации, тогда как МО I и II пояса не могут рассчитывать на значительные социально-экономические эффекты от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, анализ дан в динамике только за 2010–2013 гг., а в связи с кризисными явлениями в экономике прогнозы по численности и итогам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014–2015 гг. будут предположительно негативными.

Экологические факторы развития агломерации определяют качество окружающей среды для проживания населения агломерации. Выявлено, что концентрация производств в Уфимской агломерации приводит к росту числа источников загрязнения, при этом наибольшая доля источников расположена в г. Уфе, однако МО I пояса также показывают рост числа стационарных источников.

По итогам оценки можно сделать вывод о «несправедливой» системе территориальной организации населения и производства внутри Уфимской агломерации. Столица забирает себе трудовой и научный потенциал агломерации, капитал и основные фонды, при этом усиливая социальную нагрузку на муниципальные районы, окружающие ее. Это обосновывает необходимость регулирования развития агломерации в целях установления равномерной территориальной организации и удовлетворения интересов всех стейкхолдеров агломерации.

Городские агломерации являясь опорными узлами экономического пространства и концентрируя в себе производственные, инженерные и транспортные сети, научно-образовательные учреждения позволяют повысить эффективность использования ключевых потенциалов территорий, осуществляя синтез механизмов воздействия на ее поступательное социально-экономическое развитие. Поскольку именно крупные городские агломерации являются узловыми элементами опорного каркаса пространственной организации региональной экономики и интенсивное и целенаправленное развитие крупных городских агломераций позиционируется как важнейшая задача в рамках реализации стратегии развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу.

Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме № 0253-2014-0001 «Стратегическое управление ключевыми потенциалами развития разноуровневых социально-экономических систем с позиций обеспечения национальной безопасности» (№ гос. регистрации 01201456661)».

Библиографическая ссылка

Гатауллин Р.Ф., Каримов А.Г., Уляева А.Г. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ СТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА // Фундаментальные исследования. 2016. № 4-2. С. 374-380;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40184 (дата обращения: 21.02.2026).