Неэффективность управления социальной инфраструктурой регионов, в том числе в субъектах РФ с высоким уровнем экономического развития, является одной из причин негативных тенденций в динамике качества жизни населения России. Низкая результативность государственного финансового менеджмента, некомплексность принимаемых решений проявляются в сохранении механизма распределения бюджетных средств на социальную сферу регионов по «остаточному» принципу, как следствие, неудовлетворенность населения доступностью социальных услуг и условиями жизнедеятельности.

Переход к программно-целевому планированию и бюджетированию, ориентированному на результат, позволяет по-новому взглянуть на эффективность функционирования государственного сектора, в том числе по управлению социальной сферой. Особую значимость приобретает оценка использования существующей ресурсной базы (объектов социальной инфраструктуры) в контексте стратегической задачи формирования социально ориентированной экономики в РФ и обеспечения достойного уровня жизни населения. Результативность функционирования системы инфраструктурного обеспечения регионов, масштаб предоставляемых социальных услуг и динамика качества жизни населения субъектов РФ определяются не только экономическими и финансовыми возможностями регионов (базовое условие), но и организационно-управленческим и институциональным обеспечением, потенциал которого в современных условиях недооценен.

В силу этого в теоретическом плане актуальным является анализ трансмиссионного механизма воздействия социальной инфраструктуры субъектов РФ на доступность социальных услуг и качество жизни населения с позиции эффективности государственного управления в целях типологии регионов по критерию отдачи инфраструктурного обеспечения социальной сферы (как в части воздействия на параметры качества жизни, так и удовлетворенности населения предоставленными услугами) и обоснование институциональных и организационно-управленческих мер по повышению эффективности ее функционирования.

Разнообразие подходов и терминологическая неоднозначность содержания базовых понятий потребовала уточнения позиции авторов и, прежде всего, в части содержания понятия «социальной инфраструктуры», которую определяют по структурным элементам, целям и результатам функционирования («имущественный комплекс и специфическая деятельность» [6], «отрасли экономики, научно-технических знаний, обслуживания» [5], «материально-техническая база, с помощью которой создаются условия для функционирования общественного производства» с учетом фактора удовлетворения потребностей [13], совокупность условий и объектов (неделимых, обладающих внешними эффектами, неподчиненных рыночному механизму) [3], «единство объектов, систем и институтов, необходимых для жизни населения» [2], «объекты и услуги, которые помогают удовлетворить потребности» [15].

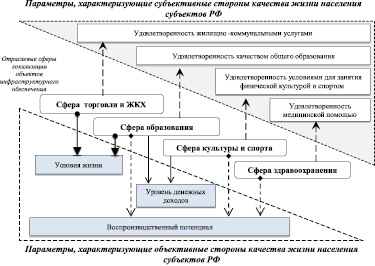

В контексте поставленной задачи (определение трансмиссии влияния социальной инфраструктуры на качество жизни населения) важным этапом исследования явилась разработка методологических подходов, среди которых базовыми приняты: структурный, факторный, системный и эволюционный.

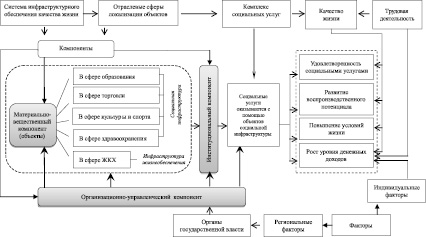

Применение первого подхода позволяет рассматривать социальную инфраструктуру как сложное явление территориально локализованной экономической системы, включающее компоненты: материально-вещественный (объекты инфраструктуры), институциональный (структурные единицы – учреждения и организации разных форм собственности, принимающие экономические решения в пределах своей компетенции по направлениям использования объектов для поставки социальных услуг), организационно-управленческий (его нередко называют административный – как совокупность государственных органов управления, осуществляющих планирование, регулирование, контроль, разрабатывающих правила, нормы, процедуры деятельности институтов). Включение организационно-управленческого компонента объясняется преобладанием преимущественно государственной и муниципальной организационно-правовых форм собственности с присущим ей нерыночным типом отношений.

Факторный методологический подход концентрирует внимание на условиях воспроизводства и сохранении целостности региональной социальной инфраструктуры: тип воспроизводства (расширенный, простой, суженный) зависит от взаимодополняемости структурных компонентов, их соответствия по уровню развития, динамике, сложности и пр. (в том числе качества государственного менеджмента и его регуляторной практики процессам реструктуризации сети бюджетных институтов, модернизации материально-технической базы и т.д.) [1].

Социальная инфраструктура субъектов РФ с позиции системного методологического подхода определяется сложившимися территориальными условиями жизнедеятельности, воспроизводства рабочей силы, развития личности и др., как общей региональной социально-экономической среды, а с другой – влияет на качество жизни в регионах через доступность социальных услуг, инвестиции в социальную сферу и др.

Эволюционный методологический подход позволяет рассматривать развитие социальной инфраструктуры в РФ в контексте зависимости от сложившейся «траектории развития»: сохранение «остаточного» финансирования при активном рыночном реформировании системы институтов и механизма государственного регулирования (переход к программно-целевым методам управления и бюджетирования).

Таким образом, все компоненты региональной социальной инфраструктуры (структурный подход) должны функционировать по принципу усиления сопряженности (факторный подход), по уровню развития, эффективности (системный и эволюционный подходы), что требует от механизма управления социальной инфраструктурой субъектов РФ соблюдения принципа инфрасистемности (достижение баланса и взаимодополняемсти материально-вещественного, институционального и организационно-управленческого компонентов, в противном случае наблюдается торможение и ограничение в реализации существующего потенциала социальной инфраструктуры) [4]. По мнению авторов, принципиальная связующая роль принадлежит организационно-управленческому компоненту региональной социальной инфраструктуры (его функциями является определение иерархии целей, конкретизация задач, правил и норм деятельности институтов социальной инфраструктуры; рационализация бюджетных потоков, финансового контроля и аудита, планирование и мониторинг достижения индикативных показателей), от эффективности которого зависит в целом повышение качества жизни населения. Это подтверждается тем, что причины неудовлетворенности функционирования социальной инфраструктурой связывают с несовершенством системы планирования в госсекторе, непрозрачностью результатов государственных программ, качеством предоставленных населению социальных услуг.

Неоднозначность трактовок категории «качество жизни населения» также потребовала от авторов конкретизации понятийного содержания: качество жизни определено как совокупность процессов, агрегирующих объективные и субъективные условия существования и развития личности (включая воспроизводственный потенциал, условия жизни, уровень доходов, удовлетворенность потребления социальными благами).

В общем виде трансмиссионная связь между социальной инфраструктурой и процессом повышения качества жизни населения учитывает структурную сложность и взаимосвязанность компонентов социальной инфраструктуры (в том числе по отраслевым сферам) и ее системное влияние через предоставляемые услуги на составляющие элементы качества жизни населения. Принципиальная связующая роль в трансмиссии принадлежит управлению функционированием социальной инфраструктуры, а в силу его широкого внешнего эффекта (влияния на качество жизни населения) использовано понятие «система инфраструктурного обеспечения повышения качества жизни» (СИОПКЖ), как комплекс взаимосвязанных и взаимодополняемых элементов: региональная социальная инфраструктура (в сферах образования, торговли, культуры и спорта, здравоохранения и инфраструктуры жизнеобеспечения), создаваемые на ее основе социальные услуги, доступность которых влияет через улучшение условий жизнедеятельности, воспроизводственный потенциал, доходы и удовлетворение потребностей населения региона на параметры качества жизни населения. Перечисленные элементы СИОПКЖ и составляют звенья «трансмиссионной цепочки» (термин используется для акцента на механизме взаимосвязей), что формализовано на рис. 1.

Совокупность методологических подходов и введенных теоретических положений, разработанных авторами, относительно системы инфраструктурного обеспечения повышения качества жизни населения регионов представлены на рис. 2.

В рамках проверки работоспособности передаточных звеньев трансмиссионной цепочки «объекты социальной инфраструктуры – социальные услуги – качество жизни населения» системы инфраструктурного обеспечения повышения качества жизни населения и типологии субъектов РФ по состоянию эффективности организационно-управленческого компонента использованы следующие методические приемы.

Во-первых, сформирована система частных показателей, характеризующих объекты региональной социальной инфраструктуры и инфраструктуры жизнеобеспечения; предоставляемых на их основе социальных услуг; параметров качества жизни населения субъектов РФ с разграничением на отраслевые сферы: образование, здравоохранение, культура и спорт, торговля и ЖКХ, которые представлены в табл. 1.

Основой выбора послужили данные мониторинга оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации[1] [7; 8; 9; 10; 11; 12].

Выбор осуществлялся из показателей, сведенных в: базах данных оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ (Электронный ресурс). – URL: http://www.minregion.ru/activities/monitor/exec_evaluation/ (дата обращения: 10.09.2014).

Рис. 1. Трансмиссионные взаимосвязи «системы инфраструктурного обеспечения качества жизни» населения региона (Серой заливкой выделены авторские компоненты структуры региональной социальной инфраструктуры)

Рис. 2. Совокупность теоретических и методологических подходов к исследованию СИОПКЖ

Таблица 1

Показатели региональной социальной инфраструктуры, инфраструктуры жизнеобеспечения и параметров качества жизни населения

|

Объекты региональной социальной инфраструктуры и инфраструктуры жизнеобеспечения (XO) |

Услуги региональной социальной инфраструктуры и инфраструктуры жизнеобеспечения для населения (XУ) |

||||

|

Образование |

Число дошкольных образовательных учреждений, учреждений на 10000 детей дошкольного возраста |

|

→ |

Численность детей на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях, человек |

|

|

Число общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений), учреждений на 10000 человек населения моложе трудоспособного возраста |

|

→ |

Доля выпускников участвовавших в едином государственном экзамене, % от численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений |

|

|

|

Число образовательных учреждений среднего профессионального образования, учреждений на 10000 человек населения |

|

→ |

Выпуск специалистов со средним профессиональным образованием, человек на 10000 человек населения |

|

|

|

Число образовательных учреждений высшего профессионального образования, учреждений на 10000 человек населения |

|

→ |

Выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием, человек на 10000 человек населения |

|

|

|

Здравоохранение |

Число амбулаторно-поликлинических учреждений, учреждений на 10000 человек населения |

|

→ |

Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя |

|

|

Число больничных коек, коек на 10000 человек населения |

|

→ |

Объем оказанной стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя |

|

|

|

Культура и спорт |

Обеспеченность спортивными сооружениями, сооружений на 10000 человек населения |

|

→ |

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |

|

|

Библиотечный фонд, экземпляров на 10000 человек населения |

|

→ |

Численность пользователей библиотечным фондом, человек на 10000 человек населения |

|

|

|

Торговля и жилищно-коммунальное хозяйство |

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя |

|

→ |

Удельный вес неаварийного жилищного фонда, % от общей площади всего жилищного фонда |

|

|

Число предприятий оптовой и розничной торговли; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, предприятий на 10000 человек населения |

|

→ |

Оборот розничной торговли на душу населения, рублей |

|

|

Окончание табл. 1

|

Параметр качества жизни населения (XK) |

|||

|

Воспроизводственный потенциал |

Условия существования и развития личности |

Ожидаемая продолжительность жизни, лет |

|

|

Доля занятого населения с высшим и средним профессиональным образованием, % |

|

||

|

Уровень денежных доходов |

Отношение реальной среднемесячной начисленной заработной платы работников в регионе к реальной среднемесячной начисленной заработной плате работников по РФ |

|

|

|

Условия жизни |

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке неаварийными, % |

|

|

|

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры |

|

||

|

Доля потребительских расходов на покупку товаров непродовольственного характера, % |

|

||

|

Удовлетворенность жизненных человеческих потребностей |

Удовлетворенность населения медицинской помощью |

|

|

|

Удовлетворенность населения качеством общего образования |

|

||

|

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами |

|

||

|

Удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и спортом |

|

||

Частные показатели, характеризующие состояние объектов социальной инфраструктуры (XO), имеют два индекса: первый относится к отраслевой сфере (объекты сферы образования –  , здравоохранения –

, здравоохранения –  , культуры и спорта –

, культуры и спорта –  , торговли и ЖКХ –

, торговли и ЖКХ –  ); показатели услуг (XУ) имеют соответствующие отраслевые индексы (

); показатели услуг (XУ) имеют соответствующие отраслевые индексы ( ,

,  ,

,  ,

,  ); частные показатели качества жизни (XК) разграничены на составляющие:

); частные показатели качества жизни (XК) разграничены на составляющие:  – воспроизводственный потенциал,

– воспроизводственный потенциал,  – уровень денежных доходов,

– уровень денежных доходов,  – условия жизни. Каждый частный показатель нормирован.

– условия жизни. Каждый частный показатель нормирован.

Интегральные индексы, оценивающие состояние соответствующих блоков (объектов –  ; услуг –

; услуг –  ; социальной инфраструктуры i-й отраслевой сферы; индекс качества жизни населения – IK) рассчитываются по единой схеме, как среднеарифметическая частных нормированных показателей, его составляющих. Например, интегральный индекс по объектам инфраструктуры формируется по формуле

; социальной инфраструктуры i-й отраслевой сферы; индекс качества жизни населения – IK) рассчитываются по единой схеме, как среднеарифметическая частных нормированных показателей, его составляющих. Например, интегральный индекс по объектам инфраструктуры формируется по формуле

(1)

(1)

где  – частный нормированный показатель, оценивающий состояние объектов социальной инфраструктуры,

– частный нормированный показатель, оценивающий состояние объектов социальной инфраструктуры,

(2)

(2)

рассчитывается как отраслевой, i – сфера локализации (образование (Об), здравоохранение (Зд), культура и спорт (Кл), торговля и жилищно-коммунальное хозяйство (Тр)),  – значение j-го частного показателя i-го объекта системы,

– значение j-го частного показателя i-го объекта системы,  ,

,  – минимальное и максимальное значение j-го частного показателя i-го объекта. Все остальные индексы рассчитываются аналогично.

– минимальное и максимальное значение j-го частного показателя i-го объекта. Все остальные индексы рассчитываются аналогично.

Во-вторых, для оценки трансмиссии влияния социальной инфраструктуры на повышение качества жизни населения необходима идентификация степени реализации принципа инфрасистемности и эффективности организационно-управленческого компонента как связующего системы инфраструктурного обеспечения повышения качества жизни в регионах. В связи с этим введена трактовка эффективности как соответствия между уровнями интегральных показателей каждого звена цепочки (при ранжировании сложившейся ситуации в субъектах РФ по типу высокий, средний, низкий), то есть обеспеченности объектами социальной инфраструктуры и предоставленными социальными услугами; между социальными услугами и параметрами качества жизни в субъектах РФ. Такой анализ условно обозначен как качественная характеристика эффективности. Понимая условность такой интерпретации «эффективности» (классическое определение – отношение результатов к затратам здесь неочевидно), считаем его применение оправданным в силу высокой смысловой нагрузки.

В силу неоднородности социально-экономического пространства РФ регионы могут отличаться по эффективности. Возможны нарушения трансмиссии в первом звене («объекты инфраструктуры – социальные услуги»), связанные с недостаточностью организационно-управленческой регламентации институтов (учреждений) социальной сферы; во втором звене – («социальные услуги – качество жизни»), причинами которого могут быть меры государственного управления социальной сферой региона. Не исключены разные сочетания (эффективности только в первом или только во втором «соединении»). Градации уровней эффективности организационно-управленческого компонента СИОПКЖ в регионах РФ определяются работой всей трансмиссионной цепочки:

1) функционирует эффективно, если аналогичные оценки достигнуты во всех звеньях;

2) неэффективно – при противоположной ситуации;

3) промежуточное состояние – при разнонаправленных оценках звеньев. Анализ целесообразен не только в контексте оценки влияния на качество жизни населения в целом, но и его составляющие (например, объекты инфраструктуры сферы образования влияют на услуги образования, воспроизводственный потенциал и уровень доходов; объекты сферы здравоохранения воздействуют на услуги здравоохранения и воспроизводственный потенциал; объекты сферы культуры и спорта влияют на услуги культуры и спорта, уровень денежных доходов и воспроизводственный потенциал; сфера торговли и ЖКХ влияет на услуги торговли и ЖКХ и условия жизни), что представлено на рис. 3.

Рис. 3. Взаимосвязь объектов и услуг региональной социальной инфраструктуры и составляющих качества жизни населения субъектов РФ

Для проведения анализа эффективности организационно-управленческого компонента проведено ранжирование регионов по интегральным индексам в соответствии с градацией: высокий («В»), средний («С») и низкий («Н»). Критериальные интервалы определены на основе «шага», величина которого рассчитана по формуле

где ∆ – интервальный шаг.

Соответственно высокий, средний, низкий уровни приняты на каждый анализируемый момент времени относительно сложившегося состояния в субъектах РФ. На основании ранжирования регионы классифицированы на группы соответствия/несоответствия по уровню («В», «С», «Н») интегральных индексов, характеризующих звенья трансмиссионной цепочки:

а) соответствие предполагает совпадение уровней (например, «В–В», «С–С», «Н–Н») или ситуацию лучшего значения последующего индекса трансмиссионной цепочки («С–В», «Н–С»);

б) несоответствие – наличие разных сочетаний на понижение уровней последующих индексов («В–С», «С–Н», «В–Н» и т.д.).

Апробация методических подходов проводилась по 77 субъектам РФ за период 2007–2011 гг. для оценки общей ситуации эффективности, в связи с чем 2012–2013 гг. (период реформ бюджетных учреждений социальной сферы) на первом этапе не включены по причине разной интенсивности происходящих изменений (для соблюдения принципа однородности условий анализа).

В табл. 2 представлены изменения интегральных индексов, характеризующих объекты социальной инфраструктуры и предоставленные социальные услуги по основным отраслевым сферам. Общая положительная тенденция состоит в увеличении числа регионов с высоким и средним уровнем развития объектов и услуг, сокращение – с низким в сферах образования, культуры и спорта. В то же время ухудшение наблюдается в здравоохранении (увеличение числа регионов с низким уровнем развития); торговле и ЖКХ (произошло перераспределение регионов со средним уровнем развития объектов инфраструктуры в группы, как с высоким, так и низким уровнем; а по предоставляемым услугам, наоборот, наблюдается рост регионов со средним уровнем развития). Обращает на себя внимание снижение максимального значения интегральных индексов, как по объектам социальной инфраструктуры (кроме образования), так и по индексам, характеризующим предоставленные услуги (кроме сферы торговли). В целом тенденции изменений отраслевых индексов объектов подобны изменениям индексов услуг (за исключением сферы торговли).

Таблица 2

Экономическое пространство РФ по уровню показателей региональной социальной инфраструктуры и предоставленных услуг*

|

Отраслевые сферы |

Год |

Объекты региональной социальной инфраструктуры |

Услуги на основе региональной социальной инфраструктуры |

||||||||||

|

Количество регионов соответствующих уровней |

Значения интегр. индексов |

Изменения (2007–2011) |

Количество регионов соответствующих уровней |

Значения интегр. индексов |

Изменения (2007–2011) |

||||||||

|

В |

С |

Н |

max |

min |

В |

С |

Н |

max |

min |

||||

|

Образование** |

2007 |

11 |

53 |

13 |

0,67 |

0,08 |

↑В, ↓С, ↓Н |

2 |

57 |

18 |

0,73 |

0,18 |

↑В, ↓С, ↓Н |

|

2011 |

21 |

48 |

8 |

0,76 |

0,07 |

38 |

36 |

3 |

0,65 |

0,08 |

|||

|

Здравоохранение |

2007 |

10 |

45 |

22 |

0,98 |

0,05 |

↓В, ↓С, ↑Н |

37 |

38 |

2 |

1,00 |

0,00 |

↓В, ↑С, ↑Н |

|

2011 |

6 |

34 |

37 |

0,96 |

0,14 |

24 |

49 |

4 |

0,78 |

0,00 |

|||

|

Культура и спорт |

2007 |

23 |

45 |

9 |

0,80 |

0,04 |

↑В, ↓С, ↓Н |

6 |

48 |

23 |

0,89 |

0,20 |

↑В, constС, ↓Н |

|

2011 |

31 |

39 |

7 |

0,78 |

0,06 |

20 |

48 |

11 |

0,88 |

0,45 |

|||

|

Торговля и ЖКХ |

2007 |

4 |

67 |

6 |

0,94 |

0,42 |

↑В, ↓С, ↑Н |

49 |

25 |

3 |

0,87 |

0,01 |

↓В, ↑С, ↓Н |

|

2011 |

13 |

57 |

7 |

0,77 |

0,01 |

46 |

29 |

2 |

0,91 |

0,00 |

|||

Примечания:

*Жирным шрифтом выделены регионы с доминирующим уровнем развития объектов и услуг социальной инфраструктуры по соответствующей сфере.

**Анализ по интегральным показателям предоставленных услуг в сфере образования проведен по индексам 2008 и 2011 гг., так как отсутствуют исходные данные по показателю «доля выпускников, участвовавших в ЕГЭ», за 2007 год

Анализ интегральных индексов качества жизни населения (в том числе индексов, его составляющих) за 2007–2011 гг. (табл. 3) свидетельствует о положительных тенденциях, а именно: рост регионов с высоким уровнем интегральных индексов и сокращение с низким; регионы концентрируются в области средних значений индексов слагаемых качества жизни (без учета доходов) при улучшении как максимальных, так и минимальных значений интегральных показателей.

Оценки интегральных индексов удовлетворенности социальными услугами и их ранжирование представлены в табл. 4. В сфере образования и здравоохранения большинство регионов характеризуются средним уровнем удовлетворенности; в сфере торговли и ЖКХ, культуры и спорта – низким. При этом во всех сферах, за исключением образования, наблюдается рост регионов с низким уровнем удовлетворенности населения социальными услугами.

Таблица 3

Распределение регионов по уровню значений интегральных индексов, характеризующих качество жизни населения в субъектах РФ*

|

Составляющие качества жизни населения |

2007 год |

2011 год |

Изменения (2007–2011) |

||||||||

|

Количество регионов соответствующих уровней |

Значения интегр. индексов |

Количество регионов соответствующих уровней |

Значения интегр. индексов |

||||||||

|

В |

С |

Н |

max |

min |

В |

С |

Н |

max |

min |

||

|

Воспроизводственный потенциал |

1 |

18 |

58 |

1,00 |

0,07 |

7 |

57 |

13 |

0,87 |

0,07 |

↑В, ↑С, ↑Н |

|

Условия жизни населения |

1 |

56 |

20 |

0,99 |

0,22 |

19 |

52 |

6 |

0,91 |

0,23 |

↑В, ↑С, ↑Н |

|

Качество жизни населения |

2 |

47 |

28 |

0,70 |

0,26 |

20 |

49 |

8 |

0,72 |

0,32 |

↑В, ↑С, ↑Н |

Примечание. Анализ по качеству жизни населения и параметрам, характеризующим его объективные стороны, проведен по интегральным индексам качества жизни населения (без уровня денежных доходов), воспроизводственного потенциала, условий жизни.

*Жирным шрифтом выделены регионы с доминирующим уровнем развития слагаемых качества жизни населения.

Таблица 4

Распределение интегральных индексов удовлетворенности предоставленными услугами *

|

Параметр качества жизни населения |

2007 |

2011 |

Изменения (2007–2011) |

||||

|

В |

С |

Н |

В |

С |

Н |

||

|

Удовлетворенность населения качеством общего образования |

18 |

40 |

19 |

13 |

50 |

14 |

↓В, ↑С, ↓Н |

|

Удовлетворенность населения медицинской помощью |

16 |

39 |

22 |

10 |

44 |

23 |

↓В, ↑С, ↑Н |

|

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами |

6 |

36 |

35 |

2 |

20 |

55 |

↓В, ↓С, ↑Н |

|

Удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и спортом** |

7 |

30 |

40 |

7 |

22 |

48 |

сonstВ, ↓С, ↑Н |

Примечания:

*Жирным шрифтом выделены регионы с доминирующим уровнем развития слагаемых качества жизни населения.

**Анализ по показателю «удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и спортом» проведен по данным 2008 и 2011 год, в связи с отсутствием официальных статистических данных по показателю за 2007 год.

Для классификации всех возможных сочетаний уровней полученных значений интегральных индексов по объектам, услугам социальной инфраструктуры и слагаемым качества жизни населения субъектов РФ проведен анализ по двум направлениям: 1) соответствие по уровню между интегральными индексами, характеризующими объекты инфраструктурного обеспечения и индексами по предоставляемым социальным услугам; 2) между уровнями интегральных индексов по услугам инфраструктурного обеспечения и индексами качества жизни населения.

Для аналитических целей все возможные сочетания уровней по регионам упорядочены следующим образом:

1) если в двух звеньях трансмиссионной цепочки («объекты – услуги», «услуги – качество жизни») наблюдается соответствие уровней интегральных индексов (уровень индекса услуг социальной инфраструктуры выше либо равен уровню индекса объектов социальной инфраструктуры; а уровень индексов качества жизни населения равен, выше или ниже уровня индексов социальных услуг, в последнем случае должно соблюдаться условие либо совпадения, либо более высокого уровня по сравнению с индексами объектов социальной инфраструктуры как стартового условия), то организационно-управленческий компонент социальной инфраструктуры считается эффективным;

2) если в двух звеньях трансмиссионной цепочки отсутствует соответствие между уровнями индексов: уровень индексов услуг ниже, чем уровень индексов объектов, а уровень индексов качества жизни либо равен, либо ниже уровня индексов услуг – в таком случае организационно-управленческий компонент социальной инфраструктуры оценен как неэффективный;

3) если в двух звеньях трансмиссионной цепочки наблюдаются различные сочетания между уровнями индексов:

а) уровень интегральных индексов услуг ниже, чем уровень интегральных индексов объектов, а уровень индексов качества жизни выше уровня индексов услуг;

б) уровень индексов услуг равен, либо выше, чем уровень индексов объектов, а уровень индексов качества жизни ниже уровня развития услуг – то организационно-управленческий компонент социальной инфраструктуры идентифицирован как промежуточный (как состояние между эффективным и неэффективным). Все комбинации и их типология представлены в табл. 5.

В табл. 6 представлен детализированный анализ изменений в группировке субъектов РФ на примере сферы образования (фрагмент авторского анализа по всем отраслям); выделены те сочетания, которые характеризуются наибольшей концентрацией регионов.

В трансмиссионной цепочке «объекты – услуги» социальной инфраструктуры регионы в 2008 г. преимущественно концентрировались в группе «С–С» (44 региона), соответственно, во второй цепочке «услуги – качество жизни» количество регионов «С–С» – 38, а с понижением уровня интегральных индексов качества жизни («С–Н») – 19. В 2011 г. в цепочке «объекты – услуги» социальной инфраструктуры преобладала группа регионов «С–В» – 27 и «С–С» – 19, что отразилось на количестве регионов в цепочке «услуги–качество жизни»: «С–С» – 26, увеличение в группах «В–С» и «В–В». Подтверждением благоприятного тренда в сфере образования является соответствие уровней по линии «услуги – удовлетворенность населения услугами» в группах «С–С» – 35 регионов и «Н–С» – 15 в 2008 г., соответственно в 2011 г.: «С–С» – 24 и «В–С» – 24. Итоговые результаты концентрации регионов по звеньям трансмиссионной цепочки в разрезе всех отраслевых сфер представлены в табл. 7.

Таблица 5

Критерии позиционирования регионов по эффективности организационно-управленческого компонента инфраструктурного обеспечения качества жизни населения

|

Критерии оценки |

Комбинации уровней интегральных индексов |

Критерии оценки |

Комбинации уровней интегральных индексов |

|||

|

Цепочка «объекты – услуги» |

Цепочка «услуги – качество жизни» |

Цепочка «объекты – услуги» |

Цепочка «услуги – качество жизни» |

|||

|

Эффективный |

В–В |

В–В |

Промежуточный |

В–В |

В–С |

|

|

С–В |

В–В |

В–В |

В–Н |

|||

|

С–В |

В–С |

В–С |

С–В |

|||

|

С–С |

С–В |

В–Н |

Н–В |

|||

|

С–С |

С–С |

В–Н |

Н–С |

|||

|

Н–В |

В–В |

С–В |

В–Н |

|||

|

Н–В |

В–С |

С–С |

С–Н |

|||

|

Н–В |

В–Н |

С–Н |

Н–В |

|||

|

Н–С |

С–В |

С–Н |

Н–С |

|||

|

Н–С |

С–С |

Неэффективный |

В–С |

С–С |

||

|

Н–С |

С–Н |

В–С |

С–Н |

|||

|

Н–Н |

Н–В |

В–Н |

Н–Н |

|||

|

Н–Н |

Н–С |

С–Н |

Н–Н |

|||

|

Н–Н |

Н–Н |

|||||

Таблица 6

Идентификация сопряженности уровней интегральных индексов по регионам в сфере образования (по трансмиссионным цепочкам «объекты – услуги», «услуги – качество жизни», «услуги – удовлетворенность»)*

|

2008 год |

2011 год |

||||||||||

|

OОб – YОб |

YОб – K |

|

OОб – YОб |

YОб – K |

|

||||||

|

В–В |

1 |

В–В |

– |

В–В |

1 |

В–В |

8 |

В–В |

12 |

В–В |

8 |

|

С–В |

1 |

С–В |

– |

С–В |

11 |

С–В |

27 |

С–В |

7 |

С–В |

5 |

|

С–С |

44 |

С–С |

38 |

С–С |

35 |

С–С |

19 |

С–С |

26 |

С–С |

24 |

|

Н–В |

– |

Н–В |

1 |

Н–В |

3 |

Н–В |

3 |

Н–В |

1 |

Н–В |

– |

|

Н–С |

6 |

Н–С |

12 |

Н–С |

15 |

Н–С |

4 |

Н–С |

2 |

Н–С |

2 |

|

Н–Н |

7 |

Н–Н |

5 |

Н–Н |

– |

Н–Н |

1 |

Н–Н |

– |

Н–Н |

1 |

|

В–С |

7 |

В–С |

2 |

В–С |

1 |

В–С |

13 |

В–С |

21 |

В–С |

24 |

|

В–Н |

3 |

В–Н |

– |

В–Н |

– |

В–Н |

– |

В–Н |

5 |

В–Н |

6 |

|

С–Н |

8 |

С–Н |

19 |

С–Н |

11 |

С–Н |

2 |

С–Н |

3 |

С–Н |

7 |

Примечания:

YОб – услуги инфраструктурного обеспечения сферы образования; OОб – объекты инфраструктурного обеспечения сферы образования; K качество жизни населения (условия существования и развития личности без учета уровня денежных доходов);  – удовлетворенность населения качеством общего образования.

– удовлетворенность населения качеством общего образования.

*Заливкой выделены группы с наибольшей концентрацией регионов.

Распределение регионов по эффективности организационно-управленческого компонента инфраструктурной обеспеченности представлено в двух вариантах трансмиссионной цепочки: первого типа (I) представлена цепочкой «объекты – услуги – качество жизни»; второго типа (II) – цепочкой «объекты – услуги – удовлетворенность услугами» (табл. 8).

Худшая картина по трансмиссионной цепочке «объекты – услуги – удовлетворенность» позволяет в качестве одной из причин нарушения инфрасистемности полагать качество получаемых населением услуг, что прямо связано с результативностью государственного и муниципального управления, в том числе институтами социальной сферы. Общий вывод связан с тем, что в первом типе трансмиссионной цепочки взаимосвязей в системе инфраструктурного обеспечения качества жизни населения регионы концентрируются преимущественно в области оценок роли организационно-управленческого компонента как эффективного; при цепочке второй тип преимущественно-промежуточный (рис. 4).

Таблица 7

Идентификация и основные типы группировки регионов по уровню интегральных индексов объектов, услуг социальной инфраструктуры и качества жизни

|

Отраслевая локализация |

Год |

Максимальная концентрация регионов в цепочках трансмиссионной взаимосвязи |

||

|

Объекты – услуги |

Услуги – качество жизни |

Услуги – удовлетворенность |

||

|

Образование |

2008 |

С–С |

С–С |

С–С |

|

2011 |

С–В |

С–С |

С–С, В–С |

|

|

Здравоохранение |

2007 |

С–С |

С–С |

С–С |

|

2011 |

С–С |

С–С |

С–С |

|

|

Культура и спорт |

2008 |

С–С |

С–С |

С–Н |

|

2011 |

С–С |

С–С |

С–Н |

|

|

Торговля и ЖКХ |

2007 |

С–В |

В–С |

В–С, В–Н |

|

2011 |

С–В |

В–С |

В–Н |

|

Таблица 8

Косвенная оценка уровня развития организационно-управленческого компонента инфраструктурного обеспечения качества жизни населения по субъектам РФ*

|

Тип организационно-управленческого компонента социальной инфраструктуры |

Отраслевая сфера локализации** |

Объекты – услуги – качество жизни (количество регионов)/I тип |

Объекты – услуги – удовлетворенность (количество регионов)/II тип |

||||

|

2007 |

2011 |

∆ |

2007 |

2011 |

∆ |

||

|

Эффективный |

Образование |

45 |

49 |

+4 (↑) |

47 |

50 |

+3 (↑) |

|

Здравоохранение |

39 |

67 |

+28 (↑) |

45 |

62 |

+17 (↑) |

|

|

Культура и спорт |

30 |

44 |

+14 (↑) |

25 |

23 |

–2 (↓) |

|

|

Торговля и ЖКХ |

46 |

62 |

+16 (↑) |

44 |

24 |

–20 (↓) |

|

|

Промежуточный |

Образование |

20 |

16 |

–4 (↓) |

25 |

15 |

–10 (↓) |

|

Здравоохранение |

35 |

7 |

–28 (↓) |

28 |

12 |

–16(↓) |

|

|

Культура и спорт |

27 |

19 |

–8 (↓) |

27 |

37 |

+10 (↑) |

|

|

Торговля и ЖКХ |

31 |

13 |

–18(↓) |

33 |

51 |

+18(↑) |

|

|

Неэффективный |

Образование |

12 |

12 |

0 |

5 |

12 |

+7 (↑) |

|

Здравоохранение |

3 |

3 |

0 |

4 |

3 |

–1 (↓) |

|

|

Культура и спорт |

20 |

14 |

–6 (↓) |

25 |

17 |

–8 (↓) |

|

|

Торговля и ЖКХ |

0 |

2 |

+2 (↑) |

0 |

2 |

+2 (↑) |

|

Примечания:

* Заливкой выделены ячейки, показывающие прирост регионов по рассматриваемому критерию по соответствующей отраслевой сфере.

** Анализ в сфере образования, культуры и спорта проведен по 2008 и 2011 гг.

По отраслевым сферам экономическое пространство РФ характеризуется:

1) эффективными оценками организационно-управленческого компонента I и II типа в сфере образования;

2) увеличением доли регионов с эффективным организационно-управленческим компонентом как I, так и II типа в сфере здравоохранения;

3) в сфере культуры и спорта – максимальной концентрацией регионов в группе с эффективным управлением в трансмиссионной цепочке I типа, а во II типе преобладание регионов с промежуточными оценками эффективности;

4) в сфере торговли и ЖКХ – повышение доли регионов с эффективным организационно-управленческим компонентом I типа, а также максимальной концентрацией регионов по эффективности II типа в промежуточной группе.

Рис. 4. Распределение регионов по эффективности организационно-управленческого компонента (доля регионов в %)

Таким образом, анализ системы инфраструктурного обеспечения повышения качества жизни населения дает возможность определить как общую картину эффективности организационно-управленческой деятельности в социальной сфере, так и выделить проблемные зоны, в том числе в отношении регионов федеральных округов и конкретных субъектов РФ. Это при составлении государственных программ позволяет сосредоточить внимание на мерах, позволяющих снизить неблагоприятные тенденции, включить индикаторы развития социальной инфраструктуры, влияющие на изменение параметров качества жизни, проводить мониторинг сдвигов в удовлетворенности населения как конечного реципиента услуг социальной сферы.

Рецензенты:Артемова О.В., д.э.н., профессор, директор, Уральский социально-экономический институт, г. Челябинск;

Колмакова И.Д., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление», Челябинский государственный университет, г. Челябинск.

[1] Выбор осуществлялся из показателей, сведенных в: базах данных оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ (Электронный ресурс). – URL: http://www.minregion.ru/activities/monitor/exec_evaluation/ (дата обращения: 10.09.2014).

Библиографическая ссылка

Антонюк В.С., Данилова И.В., Буликеева А.Ж. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ В СИСТЕМЕ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РФ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ // Фундаментальные исследования. 2015. № 5-2. С. 361-373;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38223 (дата обращения: 04.02.2026).