Целлюлоза является наиболее распространенным природным биополимером. Благодаря ряду ценных свойств, таких как высокая прочность, биосовместимость, нетоксичность, биоразлагаемость и доступность, – целлюлоза является востребованным продуктом многоцелевого назначения и стартовой основой для получения широкого спектра новых материалов [10]. Промышленно освоенными видами сырья для получения целлюлозы являются хлопок и древесина. В последнее время из-за отсутствия на отечественном рынке целлюлозного сырья все больший интерес проявляется к дешевому и ежегодно возобновляемому сырью. В работах [5, 11] авторы Н.Г. Григорьева и О.Т. Шипина рассматривают в качестве целлюлозосодержащего сырья травянистые растения, такие как лен, рапс, донник, люцерна, подсолнечник, конопля, камыш и др., И.А. Вшивкова с коллегами [3] в качестве сырья для пероксидной целлюлозы исследуют пшеничную солому, А.В. Вураско с коллегами [2] – солому и шелуху риса, А.М. Михаилиди и др. [8] – древесину пальмы Howea fosteriana, кактус Cereus Peruvians и стволовую часть драцены Dracaena Sanderiana, Ю.А. Гисматулина с коллегами – мискантус и солому льна-межеумка [4].

Особый интерес представляет энергетическая культура мискантус – род многолетних травянистых растений семейства мятликовых. По мнению Г.А. Булаткина и Г.В. Митенко [1], в ближайшие годы среди энергетических культур основное внимание будет отведено мискантусу китайскому (Miscanthus sinensis Andersson). За рубежом активно ведутся исследования по возможности использования различных видов мискантуса: в основном мискантуса гигантского (Miscanthus giganteus), мискантуса китайского (Miscanthus sinensis) и мискантуса сахароцветкового (Miscanthus sacchariflorus) [15]. В России в 2006 году в ИЦиГ СО РАН выведена авторская форма мискантуса китайского сорта Сорановский (веерник китайский Miscanthus sinensis Andersson) с измененной структурой корневой системы, образующей длинные побеги с ростовыми почками и быстро колонизирующей почвенное пространство, создавая сплошную и ровную (без кочек) плантацию мискантуса. Мискантус не требователен к почвам и имеет высокий прирост биомассы на уровне 10–15 т/га/год. Максимальная продуктивность посадок достигается на 3–4-й год, после чего ежегодный урожай биомассы сохраняется до 15–20 лет. Данный вид мискантуса В.К. Шумный и др. [12] рассматривают как перспективное целлюлозосодержащее сырье для России.

Целью данной работы являлось исследование химического состава мискантуса сорта Сорановский, выращенного на делянке ИПХЭТ СО РАН в 2014 году, возраст посадки четыре года: растения в целом, листа и стебля отдельно.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования являлся мискантус сорта Сорановский – Miscanthus sinensis Andersson, веерник китайский, урожая 2014 года (возрастом четыре года), выращенный на экспериментальной делянке ИПХЭТ СО РАН в 2014 году при полном отсутствии агротехнических приемов (подкормки, полива, рыхления и борьбы с сорняками).

Сбор урожая проводили в октябре 2014 года. Масса всего урожая 26,8 кг, урожайность – 0,74 кг на 1 м2. Средняя масса одного растения – 0,010 кг. Плотность посадки составила 74 растения на 1 м2. Средняя длина одного растения – 2,00 м, некоторые растения достигали высоты 2,30 м.

Для исследования химического состава мискантуса брали зрелые растения с наибольшей высотой и соцветиями-метелками, характеризующими спелость мискантуса. Растение разделяли на морфологические части: лист и стебель отдельно. Измельчение всех образцов мискантуса проводили ножницами.

Определение зольности (в пересчёте на абсолютно сухое сырьё – а.с.с.), массовой доли (м.д.) экстрактивных веществ – жировосковой фракции (ЖВФ) (экстрагент – дихлорметан, а.с.с.), м.д. кислотонерастворимого лигнина (а.с.с.), м.д. целлюлозы методом Кюршнера (а.с.с.) проводили по стандартным методикам анализа растительного сырья [9]. Влажность определяли на анализаторе влажности МВ 23/МВ 25 («OHAUS», США).

Результаты исследования и их обсуждение

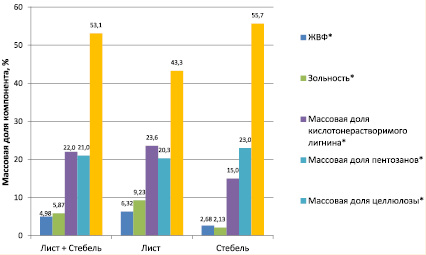

Химический состав мискантуса сорта Сорановский урожая 2014 года (возраст 4 года), выращенного на плантации ИПХЭТ СО РАН: растение в целом, лист и стебель отдельно – представлен в таблице и для наглядности полученных результатов на рисунке.Как следует из представленных данных, растение в целом характеризуется м.д. ЖВФ 4,98 %, зольностью 5,87 %, м.д. кислотонерастворимого лигнина 22,0 %, м.д. пентозанов 21,0 %, м.д. целлюлозы 53,1 %. Полученные результаты согласуются с зарубежными данными для различных генотипов мискантуса в части основных компонентов: целлюлозы и лигнина [13, 15].

Сравнение химического состава листа и стебля отдельно свидетельствует о более высоком содержании нецеллюлозных примесей в листьях мискантуса: ЖВФ (6,32 % против 2,86 %), золы (9,32 % против 2,13 %), кислотонерастворимого лигнина (23,6 % против 15,0 %), за исключением м.д. пентозанов, которых больше в стебле, чем в листе (23,0 % против 20,3 %). Сравнение листа и стебля по м.д. целлюлозы указывает на то, что целлюлоза больше сосредоточена в стебле и составляет 55,7 % против 43,3 %. Разрыв между значениями м.д. целлюлозы в стебле и в листе значителен – 12,4 %.

Следует отметить, что в 1983 году в Киеве П.Г. Кроткевич с коллегами [6] аналогичным образом исследовал химический состав листа и стебля выращенного в ботаническом саду мискантуса китайского – Miscantus sinensis Anderss. В результате было показано, что целлюлоза сосредоточена в большей степени в стебле, чем в листе (54,3 % против 45,1 %), а зола, лигнин и пентозаны – в листе, что полностью согласуется с нашими результатами, приводимыми в данной статье про мискантус сорта Сорановский.

Химический состав мискантуса сорта Сорановский урожая 2014 года (возраст 4 года), выращенного на плантации ИПХЭТ СО РАН: растение в целом, лист и стебель отдельно

|

Морфологическая часть мискантуса |

М.д. ЖВФ*, % |

Зольность*, % |

М.д. лигнина*, % |

М.д. пентозанов*, % |

М.д. целлюлозы по Кюршнеру*, % |

|

Целое растение |

4,98 ± 0,05 |

5,87 ± 0,05 |

22,0 ± 0,5 |

21,0 ± 0,5 |

53,1 ± 0,5 |

|

Лист |

6,32 ± 0,05 |

9,23 ± 0,05 |

23,6 ± 0,5 |

20,3 ± 0,5 |

43,3 ± 0,5 |

|

Стебель |

2,68 ± 0,05 |

2,13 ± 0,05 |

15,0 ± 0,5 |

23,0 ± 0,5 |

55,7 ± 0,5 |

Примечания: * – в пересчете на а.с.с.; м.д. – массовая доля; ЖВФ – жировосковая фракция.

Химический состав мискантуса сорта Сорановский урожая 2014 года (возраст 4 года), выращенного на плантации ИПХЭТ СО РАН: растение в целом, лист и стебель отдельно, % * – в пересчете на абсолютно сухое сырье

Такие результаты сравнения позволяют сделать вывод о том, что независимо от места произрастания и возраста растения стебель этого растения характеризуется большим содержанием целлюлозы и меньшим содержанием нецеллюлозных компонентов, в сравнении с листом. Такого рода закономерности были описаны для соломы злаковых культур в книге Run-Cang Sun [7]. Что касается непосредственно различных генотипов зарубежного мискантуса, то отсутствует информация о количественных различиях компонентного состава листа и стебля. В соответствии с зарубежными источниками [13, 15] в переработку на топливо, волокно и химические реагенты рекомендовано использовать мискантус в целом без удаления листа.

Кроме того, полученные результаты по урожаю 2014 года согласуются с ранее проведенными исследованиями по определению химического состава листа и стебля более ранних урожаев мискантуса, выращенного в Алтайском крае [14] и Новосибирской области.

Выводы

Определен химический состав целого растения и разных морфологических частей (листа и стебля) мискантуса сорта Сорановский урожая 2014 года (возраст 4 года), выращенного на плантации ИПХЭТ СО РАН (г. Бийск, Алтайский край). Массовая доля основного компонента – целлюлозы в целом растении составляет 53,1 %, массовая доля нецеллюлозных компонентов: жировосковой фракции, золы и лигнина – составляет 4,98 %, 5,87 и 22,0 % соответственно. Установлено, что целлюлоза превалирует в стебле мискантуса (55,7 % против 43,3 %), а нецеллюлозные компоненты (жировосковая фракция, зола, кислоторастворимый лигнин) – в листе.

Полученные результаты указывают на то, что для выделения целлюлозы целесообразней использовать стебель мискантуса с целью получения целлюлозы высокого качества и с большим выходом. Преимущественное содержание гидролизуемых компонентов (целлюлозы и пентозанов), 64–79 %, свидетельствует о бесспорном высоком биотехнологическом потенциале мискантуса сорта Сорановский.

Рецензенты:

Базарнова Н.Г., д.х.н., профессор, декан химического факультета, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», г. Барнаул;

Земнухова Л.А., д.х.н., профессор кафедры химических и ресурсосберегающих технологий, Дальневосточный федеральный университет, заведующая лабораторией химии редких металлов, ФГБУН «Институт химии» ДВО РАН, г. Владивосток.

Библиографическая ссылка

Гисматулина Ю.А. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РАЗНЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ МИСКАНТУСА УРОЖАЯ 2014 ГОДА // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-22. С. 4897-4900;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38127 (дата обращения: 28.02.2026).