Травма является ведущей причиной смертности для людей в возрасте 5–44 лет, а также важной причиной нетрудоспособности. Поэтому предупреждение травматизма – одна из важнейших задач, стоящих перед общественным здравоохранением. Более 60 % всех летальных исходов от травм составляют пациенты с множественной и сочетанной травмой. Эти же пациенты составляют 8–14 % всех стационарных больных [7]. По оценкам, в мире ежегодно в дорожных авариях погибают 1,2 млн человек и около 50 млн получают травмы. Прогнозы показывают, что эти цифры увеличатся примерно на 65 % за последующие 20 лет [11].

Множественные травмы – это травмы, при которых происходит несколько повреждений в пределах одной анатомической области. В большинстве случаев в результате таких повреждений развивается жизнеугрожающее состояние – шок. Основным звеном патогенеза травматического шока являются первичные нарушения микроциркуляции. Острая недостаточность кровообращения [6, 8] и недостаточность перфузии тканей кровью приводят к несоответствию между энергетическими потребностями клеток организма и сниженными возможностями их удовлетворения из-за нарушенной микроциркуляции. Некробиоз клеток сопровождается выделением в окружающую ткань медиаторов воспаления. На ранних этапах воспалительной реакции роль медиаторов разной природы состоит в усилении физиологически оправданной изоляции местных очагов воспаления и микрофлоры, размножающейся в поврежденных тканях. Ликвидация относительной «информационной автономии» очагов воспаления, прорыв микроорганизмами и микробными токсинами барьерной функции местной воспалительной реакции, выброс медиаторов воспаления, а также массированный выход активированных мононуклеаров в общий кровоток являются началом генерализации воспаления и развития системного воспалительного ответа (CВО). Представления о СВО и цитокиновая концепция патогенеза сепсиса введены R. Bone и W. Ertel в клиническую практику сравнительно недавно – в 90-е годы XX века [9, 10].

Рассматривая основные звенья патогенеза травматической болезни в контексте концепции СВО, следует руководствоваться представлениями о том, что варианты течения и исходы данной патологии определяются стадийностью развертывания системной воспалительной реакции в условиях кооперативных эффектов таких этиологических факторов, как травма, шок, эндотоксикоз, воспаление и инфекция [2, 3, 4, 5].

Материалы и методы исследования

Началу работы предшествовал ретроспективный анализ результатов лечения 112 пострадавших с множественными повреждениями, находившихся в стационаре с 2001 по 2006 г. (контрольная группа), у которых были использованы традиционная тактика лечения данной патологии. Собственные клинические наблюдения основаны на результатах лечения 228 пострадавших с сочетанными повреждениями, лечившихся на клинических базах СЗГМУ им. И.И. Мечникова с 2007 по 2013 г. (основная группа). В этой группе при лечении пострадавших использовалась усовершенствованная тактика оказания травматологической хирургической помощи, основанная на объективных критериях тяжести травм и состояния пострадавших, а также широком применении предложенных нами методов и устройств, с целью создания условий для раннего восстановления функций конечностей. С целью объективной оценки тяжести повреждений и тяжести состояния пострадавших была применена шкала оценки тяжести состояния при политравме [1] и тактика запрограммированного многоэтапного хирургического лечения (ЗМХЛ).

Результаты исследования и их обсуждение

При лечении повреждений опорно-двигательного аппарата в контрольной группе (112) преобладал консервативный метод. На первом этапе большинству пострадавших была выполнена иммобилизация гипсовой повязкой или наложено скелетное вытяжение. Выполнение окончательного остеосинтеза значительно задерживалось в связи с необходимостью лечения осложнений, развившихся из-за неадекватной и недостаточно активной травматологической хирургической тактики на реанимационном этапе, включающей в себя преимущественно консервативные методы стабилизации отломков. У больных с множественными повреждениями для первичной стабилизации отломков костей конечности и таза в 45 (40,2 %) случаях были использованы гипсовые повязки и скелетное вытяжение. Из оперативных методов в качестве первичного остеосинтеза чаще всего использовали внеочаговый остеосинтез – у 16 (14,3 %) пострадавших. Остеосинтез пучком спиц – у 8 (7,1 %).

На профильном отделении остеосинтез был выполнен у 51 (45,5 %) пострадавшего. Среди плановых операций в отдалённом периоде после травмы чаще всего – у 31 (27,7 %) больного – применялся внутренний остеосинтез, у 12 (10,7 %) – произведена замена АНФ на внутренний фиксатор, в 8 (7 %) случаях – внеочаговый остеосинтез после использования консервативных методик. Сроки лечения пострадавших на реанимационном этапе оказания специализированной медицинской помощи определялись тяжестью полученной травмы. Большинство пострадавших (156 или 71,9 %), получивших нетяжёлые сочетанные повреждения, находились в реанимации до 2 суток. Консервативное лечение с использованием гипсовых повязок было применено у 45 (40,2 %) пострадавших.

Анатомо-функциональные результаты лечения пострадавших представлены в табл. 1.

Таблица 1

Анатомо-функциональные результаты лечения пострадавших с множественными повреждениями

|

Анатомо-функциональный результат |

Всего |

|

|

n |

% |

|

|

Сращение перелома с восстановлением длины конечности |

94 |

88,7 |

|

Сращение перелома с укорочением длины конечности |

4 |

3,8 |

|

Ложные суставы |

8 |

7,5 |

|

Итого |

106 |

100 |

Примечание. n – количество наблюдений.

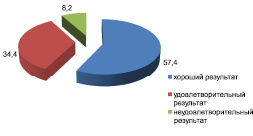

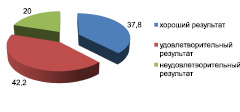

А)

Б)

Сравнительная характеристика исходов лечения больных с множественной травмой в контрольной группе в зависимости от характера лечения: А – оперативное, Б – консервативное лечение

Как видно из табл. 1, у 94 (88,7 %) больных достигнуто сращение перелома с восстановлением длины конечности. Сращение переломов наступило всего у 98 (92,5 %) больных, однако, в 16 (15 %) случаях, оно было замедленным (в основном у пострадавших с тяжёлой множественной травмой и тяжёлыми переломами костей таза). Ложные суставы отмечены у 8 (7,5 %) пострадавших, а стойкие контрактуры – у 26 (24,5 %).

Данные о сроках лечения представлены в табл. 2.

Таблица 2

Характеристика общих сроков лечения пострадавших с множественной травмой в контрольной группе

|

Общий срок лечения, сут |

n |

% |

|

До 180 |

75 |

70,8 |

|

180–240 |

11 |

10,38 |

|

240–300 |

13 |

12,3 |

|

Более 300 |

7 |

6,6 |

|

Итого |

106 |

100 |

Примечание. n – количество наблюдений.

Как видно из табл. 2, большинство больных (75 (70,8 %)) лечились менее 180 суток, 7 (6,6 %) – более 300 суток. Это были в основном больные с тяжёлой множественной травмой.

Интегральная оценка результатов лечения пострадавших производилась с использованием балльной шкалы Neer-Grantham-Shelton.

Отдалённые результаты лечения удалось проследить у 106 (94,6 %) пострадавших из 112. Консервативное лечение получали 45 (42,45 %) больных, оперативное – 61 (57,55 %).

Среди 61 оперированного пострадавшего с множественной травмой хорошие результаты получены у 35 (57,4 %), удовлетворительные – у 21 (34,4 %), неудовлетворительные – у 5 (8,2 %) пострадавших. Из 45 больных, получавших консервативное лечение, хорошие результаты получены у 17 (37,8 %), удовлетворительные – у 19 (42,2 %), неудовлетворительные – у 9 (20 %) пострадавших (рисунок).

Как видно из рисунка, больше всего хороших результатов (57,4 %) получено в группе оперированных больных. Наибольшее количество неудовлетворительных и удовлетворительных результатов – в группе больных, получавших консервативное лечение – 20 % и 42,2 % соответственно. Хорошие результаты в этой группе больных составляют меньше половины – 37,8 %. Длительная иммобилизация, исключающая функциональный компонент при лечении множественной травмы конечностей, приводит к неудовлетворительному анатомо-функциональному результату.

Результаты лечения больных с множественной травмой представлены в табл. 3.

Таблица 3

Результаты лечения больных контрольной группы с множественной травмой

|

Результаты лечения |

Всего |

|

|

n |

% |

|

|

Хорошие |

52 |

49,1 |

|

Удовлетворительные |

40 |

37,7 |

|

Неудовлетворительные |

14 |

13,2 |

|

Итого |

106 |

100 |

Для улучшения результатов лечения пострадавших с множественной травмой были предложены новые устройства и методы хирургического лечения, ставшие основой усовершенствованной тактики ЗМХЛ пострадавших с множественной травмой. В нашем исследовании выполнен анализ результатов лечения 228 пострадавших с множественной травмой, получавших лечение c 2007 по 2013 г.

Хирургическая тактика запрограммированного многоэтапного хирургического лечения «ЗМХЛ» или «orthopaedic damage control» для пострадавших с множественными повреждениями осуществлялась в 3 этапа.

1-й этап – первичная неотложная операция в сокращенном объёме.

2-й этап – интенсивная терапия до стабилизации жизненно важных функций организма.

3-й этап – повторное планируемое оперативное вмешательство для устранения всех повреждений (окончательный остеосинтез или реостеосинтез).

При повреждениях костей таза и конечностей первый этап хирургической тактики «ЗМХЛ» заканчивался иммобилизацией переломов стержневыми или спицевыми аппаратами в режиме фиксации (первичный остеосинтез). Длительность первого этапа не превышала 90 мин. По его завершении, пострадавшие переводились в отделение реанимации и интенсивной терапии.

В ходе интенсивной терапии проводился мониторинг основных параметров жизнедеятельности (пульса, АД, количества эритроцитов, гемоглобина, мочи, показателей дыхания и коагулограммы, биохимических параметров крови). Продолжительность второго этапа тактики «ЗМХЛ» (при лечении пострадавших с неблагоприятным прогнозом, находившимся в нестабильном состоянии) составляла 25 ± 4 ч.

Критериями стабилизации состояния пострадавших считались: сАД ≥ 100 мм рт. ст., ЧСС ≤ 100 в 1 мин, гематокрит > 30 %, индекс тяжести состояния по шкале ВПХ-СГ ≤ 40 баллов (состояние субкомпенсации).

По достижении этих показателей выполнялся 3-й этап хирургической тактики «ЗМХЛ», цель которого – окончательная хирургическая коррекция всех повреждений.

Окончательная репозиция и фиксация переломов костей таза и конечностей могла выполняться на 3–7-е сутки после первичного неотложного вмешательства (тактика «orthopaedic damage control») – на фоне компенсации общего состояния. Во время выполнения настоящей работы нами был предложен способ стабилизации и репозиции при внеочаговом остеосинтезе костей таза (патент РФ № 2482809), способ интраоперационной репозиции и полиаксиальной стабилизации отломков при интрамедуллярном металлоостеосинтезе переломов длинных трубчатых костей (патент РФ № 2353317). На всех этапах ЗМХЛ реализовывались задачи хирургической реабилитации, для решения которых важны были характеристики методов внешнего и внутреннего остеосинтеза (травматичность, устойчивость к инфекции, стабильность, функциональность). Применение предложенных нами способов и устройств внутреннего остеосинтеза обеспечивало атравматичный и стабильный остеосинтез. С их помощью были созданы новые условия для ранней реабилитации тяжёлых декомпенсированных и субкомпенсированных больных с множественной травмой. Хирургическая реанимация и хирургическая реабилитация были объединены в концепцию раннего функционального лечения больных с множественной травмой. Сравнительные анатомо-функциональные результаты лечения пострадавших с множественной травмой в контрольной и основной группах представлены в табл. 4.

Сращение наступило в 210 наблюдениях (95,9 %), однако в 30 случаях (14 %), оно было замедленным (в основном у пострадавших с тяжёлой множественной травмой таза и крупных трубчатых костей). Ложные суставы отмечены в 8 наблюдениях (4,1 %). Стойкие контрактуры – в 24 наблюдениях (11,2 %).

Сравнительные данные о сроках лечения представлены в табл. 5.

Длительные сроки временной нетрудоспособности – более 240 cуток – были у 23 (10,9 %) больных (табл. 5).

Оценка результатов лечения пострадавших производилась с использованием балльной шкалы Neer-Grantham-Shelton. Хорошими считались результаты от 70 до 100 баллов; удовлетворительными – от 30 до 69 баллов, неудовлетворительными – менее 30 баллов. Отдалённые результаты у пострадавших с множественной травмой удалось проследить у 219 (96,4 %) пострадавших из 228 вылеченных больных. Консервативное лечение получили 15 (6,76 %) больных, оперативное – 207 (93,24 %).

Хорошие результаты лечения получены у 122 (55,86 %) больных.

Удовлетворительные – у 70 (31,98 %) больных.

Неудовлетворительные – у 27 (11,26 %) больных.

Таблица 4

Сравнительные анатомо-функциональные характеристики результатов лечения пострадавших с множественной травмой в контрольной и основной группах

|

Анатомо-функциональный результат |

Всего в контрольной группе |

Всего в основной группе |

||

|

n |

% |

n |

% |

|

|

Сращение перелома всего, в том числе: |

98 |

92,5 |

210 |

95,9 |

|

с восстановлением длины конечности |

94 |

88,7 |

203 |

93 |

|

с укорочением |

4 |

3,8 |

2 |

2,9 |

|

Замедленная консолидация |

16 |

15 |

30 |

14 |

|

Ложные суставы |

8 |

7,5 |

8 |

4,1 |

|

Стойкие контрактуры суставов |

26 |

24,5 |

24 |

11,2 |

|

Анкилозы суставов |

2 |

2 |

– |

– |

Примечание. n – количество наблюдений.

Таблица 5

Сравнительная характеристика общих сроков лечения пострадавших с множественной травмой в контрольной и основной группах

|

Общий срок лечения, сут |

Всего в контрольной группе |

Всего в основной группе |

||

|

n |

% |

n |

% |

|

|

До 180 |

75 |

70,8 |

174 |

79,45 |

|

181–240 |

11 |

10,38 |

21 |

9,6 |

|

241–300 |

13 |

12,3 |

16 |

7,76 |

|

Более 300 |

7 |

6,6 |

7 |

3,2 |

|

Итого |

106 |

100 |

219 |

100 |

Примечание. n – количество наблюдений.

Заключение

Таким образом, используя тактику ЗМХЛ, руководствуясь объективными критериями, характеризующими тяжесть травмы, тяжесть состояния пострадавшего и тяжесть повреждения (шкала ВПХ-СП), нами была разработана усовершенствованная тактика оказания травматологической хирургической помощи пострадавшим с множественной травмой на реанимационном этапе, этапе интенсивной терапии и на этапе стабилизации жизненно важных функций.

Основным моментом разработанной концепции было применение соответствующих по виду и срокам методик остеосинтеза. На реанимационном этапе и этапе интенсивной терапии преимущественно использовались аппараты внешней фиксации. На следующем этапе ЗМХЛ – интрамедуллярный остеосинтез с блокированием. Чем раньше устранялись жизнеугрожающие состояния, ликвидировались источники ферментативной агрессии, эндотоксикоза и избыточного афферентного воздействия, чем раньше были мобилизованы пострадавшие – тем лучше оказались результаты лечения. Применение предложенных нами методов и устройств создавало условия для решения этих задач сразу после восстановления жизненно важных функций пострадавших и, самое главное, делали возможной раннюю реабилитацию тяжёлых декомпенсированных и субкомпенсированных больных с множественной травмой. Предложенная лечебная тактика была положена в основу ранней хирургической реабилитации.

Хирургическая реанимация и хирургическая реабилитация составили основу концепции раннего функционального лечения больных с сочетанной травмой. Её реализация достоверно увеличила количество хороших результатов, уменьшила количество дней нетрудоспособности и число инвалидизированных больных.

В сравнении с контрольной группой количество хороших результатов увеличилось на 19 %, количество удовлетворительных результатов снизилось на 13 %, неудовлетворительных – на 6 %, время длительной нетрудоспособности (более 8 мес.) – на 12,7 %.

Рецензенты:

Кащенко В.А., д.м.н., профессор кафедры хирургии им. Н.Д. Монастырского ГБОУ ВПО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова», заместитель главного врача по хирургической помощи КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России, г. Санкт-Петербург;

Ткаченко А.Н., д.м.н., профессор кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГБОУ ВПО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова», г. Санкт-Петербург.

Библиографическая ссылка

Хромов А.А. РАННЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ С ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ ТАЗА И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ТЯЖЁЛЫХ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ // Фундаментальные исследования. 2015. № 1-7. С. 1466-1471;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37993 (дата обращения: 30.12.2025).