Вирусы гриппа типа А являются высококонтагиозными респираторными патогенами, представляющими постоянную угрозу мировому сообществу. Ежегодные эпидемии гриппа вызывают от 3 до 5 миллионов случаев тяжелых респираторных заболеваний, не менее 250 тысяч из которых заканчиваются летальным исходом. Наиболее эффективным средством борьбы с гриппом является вакцинация. В настоящее время в практике здравоохранения применяется два вида гриппозных вакцин – инактивированные (ИГВ) и живые холодоадаптированные реассортантные (ЖГВ).

Иммунизация при помощи ИГВ приводит к формированию мощного гуморального иммунного ответа к поверхностным антигенам вируса гриппа – гемагглютинину (HA) и нейраминидазе (NA). Однако такой иммунный ответ является узкоспецифичным, т.е. неспособным защитить привитого от дрейфовых вариантов вируса гриппа. В отличие от ИГВ, иммунизация ЖГВ приводит к формированию широкого спектра иммунитета, включая индукцию местного (локального) иммунного ответа, а также стимуляцию CD8+ цитотоксических Т-лимфоцитов (ЦТЛ) [11]. Иммунитет, опосредованный ЦТЛ, является перекрестным к различным сероподтипам вируса гриппа А, поскольку эти клетки распознают консервативные участки вирусных белков. Таким образом обеспечивается перекрестная защита привитых от дрейфовых и даже пандемических вариантов вирусов гриппа А [9]. Основной мишенью для образования CD8+ Т-клеток является молекула нуклеопротеина вируса гриппа А, содержащая наибольшее число эпитопов для ЦТЛ [7].

Вакцинные штаммы для ЖГВ готовятся путем реассортации генов дикого циркулирующего вируса гриппа А и холодоадаптированного донора аттенуации

А/Ленинград/134/17/57 (H2N2). В результате вакцинный штамм приобретает гены поверхностных белков (HA и NA) от дикого вируса, а вся часть генов внутренних белков, в том числе нуклеопротеина (NP) – от донора аттенуации [1]. Последние определяют безвредность (аттенуацию) ЖГВ. Однако донор аттенуации был получен из штамма 1957 года выделения и за более чем 50 лет нуклеопротеин циркулирующих вирусов мог значительно эволюционировать. Это несоответствие могло отразиться на антигенных свойствах современных вирусов и, как следствие, снижать спектр эффективности цитотоксического иммунитета у людей при вакцинации вирусом с антигенно устаревшим геном NP.

Цитотоксические T-клетки распознают пептиды, представленные молекулами МНС с помощью Т-клеточного рецептора. Презентация вирусных пептидов в составе молекул МНС класса I обеспечивает элиминацию инфицированных клеток цитотоксическими CD8+ Т-клетками. Эффективность презентации вирусного пептида (способности быть эпитопом) складывается из двух составляющих: процессинга пептидов в пути презентации с МНС молекулами I класса и иммуногенности комплекса пептид-МНС. Основанные на анализе процессинга и презентации пептидов математические модели предсказания иммунодоминантных эпитопов недавно стали доступны в базе данных The immune epitope database 3.0 (IEDB) [14].

Целью настоящего исследования явился сравнительный анализ in silico молекулярной эволюции ЦТЛ-иммуноэпитопов нуклепротеина современных циркулирующих вирусов гриппа А (H1N1 и H3N2) в сравнении с донором аттенуации А/Ленинград/134/17/57 (H2N2) – Лен/17.

Материалы и методы исследования

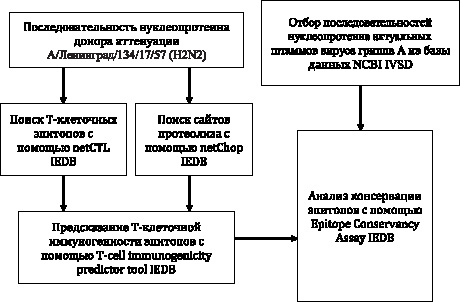

Алгоритм настоящего исследования приведен на рисунке. Анализ данных проводился в несколько этапов, описание которых приведено ниже.

Алгоритм проведения in silico анализа консервации (консервативности) иммунногенных Т-клеточных МНС-I эпитопов нуклеопротеина в актуальных циркулирующих штаммах вируса гриппа А. NCBI IVSD – NCBI Influenza Virus Sequence Database, IEDB – The immune epitope database

Отбор последовательностей нуклеопротеина актуальных штаммов вируса гриппа А проводили с помощью базы данных NCBI Influenza Virus Sequence Database [2]. Отбирали уникальные полные белковые последовательности нуклеопротеина вируса гриппа А подтипов H1N1 и H3N2, выделенных повсеместно от человека с 2009 года по настоящее время (октябрь 2014). Из поиска были исключены лабораторные штаммы. После выравнивания алгоритмом CrustalO [13] и проверки на отсутствие полной гомологии было получено 757 уникальных последовательностей (табл. 1). Последовательность нуклеопротеина Лен/17 была получена из локальной базы данных отдела вирусологии им. А.А. Смородинцева, ФГБУ НИИЭМ СЗО РАМН [8]

Таблица 1

Объем выборки изолятов вируса гриппа А в проводимом исследовании

|

Год выделения |

Количество исследуемых нуклеопротеиновых последовательностей вирусов гриппа А серотипов |

|

|

H1N1 |

N3N2 |

|

|

2009 |

367 |

57 |

|

2010 |

65 |

37 |

|

2011 |

44 |

39 |

|

2012 |

10 |

40 |

|

2013 |

31 |

46 |

|

2014 |

20 |

1 |

Поиск Т-клеточных эпитопов проводили в базе данных иммунноэпитопов IEDB с помощью алгоритма предсказания ЦТЛ-эпитопов netCTL [10]. Параметры вклада С-концевого протеолиза, эффективности транспорта TAP (Transporter associated with antigen processing), порога отбора эпитопов были 0,15; 0,05 и 0,75, соответственно. Картирование эпитопов на последовательности вакцинного штамма вируса гриппа А Лен/17 производилось с помощью алгоритма выравнивания CrustalO в программе Jalview 2.8.1.

Предсказание Т-клеточной иммуногенности эпитопов проводили в базе данных иммуноэпитопов IEDB с помощью алгоритма T cell class I pMHC immunogenicity predictor [5]. Маскирование пептидов было проведено по 1, 2 и С-концевой аминокислотам. Эпитопы с баллом иммуногенности больше 0 (средний балл для неиммуногенных пептидов [5]) были отобраны для дальнейшего анализа

Поиск сайтов протеолиза нуклеопротеина проводили в базе данных иммунноэпитопов IEDB с помощью алгоритма протеосомного процессинга пептидов netChop [12]. Использовали метод анализа С-концевого протеолиза 3.0 с порогом 0,5.

Анализ консервации эпитопов проводили в базе данных иммуноэпитопов The immune epitope database (IEDB) 3.0 с помощью алгоритма epitope Conservancy Analysis [4] в режиме оценки линейных эпитопов с порогом идентичности последовательности не менее 100 %. Идентичные последовательности удалялись перед анализом. Консервация эпитопа выражалась в виде процента штаммов с полностью гомологичными ему последовательностями относительно всей исследуемой выборки вирусов гриппа А.

Результаты исследования

и их обсуждение

При поиске Т-клеточных эпитопов в последовательности нуклеопротеина вируса гриппа Лен/17 было выявлено 210 9-мерных эпитопов для двенадцати HLA супертипов класса I (А1, А2, А3, А24, А26, B8, B27, B39, B44, B58, B62). Около половины эпитопов (103/210) были уникальными и связывались с молекулами HLA не более одного супертипа. После объединения общих эпитопов для нескольких HLA-супертипов были получены 138 уникальных последовательностей. Далее список из 138 эпитопов был ограничен теми, которые проходили проверку теста предсказания иммуногенности Т-клеточных эпитопов. Доля иммуногенных эпитопов составила 49 % (68/138). Для исключения эпитопов с высоким риском протеолиза при протеосомном процессинге нуклеопротеина, из 68 были отобраны эпитопы не более чем с 1 предсказанным сайтом протеолиза. Доля эпитопов нуклепротеина Лен/17, прошедших эту проверку, составила 26 % (18/68). Таким образом, с помощью применённого алгоритма (рисунок) были отобраны 18 из 210 проанализированных эпитопов, которые отвечали критериям ЦТЛ-иммуногенности и малой вероятностью протеолиза.

В табл. 2 представлены результаты анализа консервации иммуногенных эпитопов Лен/17. Анализ консервации позволяет оценить долю вирусов из исследуемой выборки, несущих в нуклеопротеине полностью гомологичные Лен/17 эпитопы (далее процент консервации). Из данных табл. 2 видно, что лишь 8 из 18 отобранных эпитопов (44,4 %) были высококонсервативны, т.е. сохранялись в большинстве исследуемых нуклепротеинов вируса гриппа А (90 % и более штаммов с идентичными последовательностями). Тогда как остальные 10 иммуногенных эпитопов были идентичны лишь у 4–33 % современных циркулирующих вирусов гриппа А. Такая вариация в степени консервативности этих эпитопов говорит о различных механизмах селектирующего действия на вирусы. Опираясь на полученные данные, можно говорить о двух типах отбора иммуногенных ЦТЛ-эпитопов. В первую группу эпитопов входят высококонсерватиные последовательности (с процентом консервации более 90 %), во-вторую – низкоконсервативные последовательности (с консервацией 4–33 %). Оценка влияния отбора на эпитопы требует проверки и может быть установлена с помощью алгоритмов оценки молекулярной эволюции [6].

Таблица 2

Консервативность ЦТЛ-эпитопов нуклеопротеина (NP) донора

аттенуации А/Ленинград/134/17/57 (H2N2) по отношению к современным штаммам вирусов гриппа А (H1N1 и H3N2)

|

Эпитопы NP вируса гриппа А/Ленинград/134/17/57 (H2N2) |

Консервация Т-клеточных эпитопов NP в штаммах вируса гриппа А 2009–2014 гг., % |

Предсказание Т-клеточной иммуногенности эпитопа, баллы |

Количество вероятных сайтов протеолиза |

|||

|

Номер эпитопа |

Позиция на транскрипте NP |

Связывающий эпитоп HLA-супертип |

Аминокислотная последовательность |

|||

|

84, 136 |

198–206 |

A24, B27 |

KRGINDRNF |

98,6 % |

0,20 |

1 |

|

177 |

199–207 |

B58 |

RGINDRNFW |

98,6 % |

0,17 |

1 |

|

31 |

200–208 |

A3 |

GINDRNFWR |

98,4 % |

0,29 |

1 |

|

141 |

174–182 |

B27 |

RRSGAAGAA |

98,4 % |

0,11 |

1 |

|

38 |

317–325 |

A3 |

RPNENPAHK |

97,9 % |

0,13 |

1 |

|

138, 142 |

245–253 |

B27, B39 |

SRNPGNAEI |

97,8 % |

0,11 |

1 |

|

52 |

66–74 |

A3 |

MVLSAFDER |

97,4 % |

0,06 |

1 |

|

11 |

250–258 |

A1 |

NAEIEDLIF |

92,9 % |

0,35 |

1 |

|

167 |

114–122 |

B44 |

EEIRRIWRQ |

33,0 % |

0,49 |

1 |

|

50, 165 |

23–31 |

A3, B44 |

TEIRASVGK |

27,7 % |

0,03 |

1 |

|

100 |

439–447 |

A26 |

DMRAEIIRM |

27,6 % |

0,42 |

0 |

|

51 |

438–446 |

A3 |

SDMRAEIIR |

27,6 % |

0,32 |

1 |

|

49 |

30–38 |

A3 |

GKMIDGIGR |

27,0 % |

0,26 |

1 |

|

119 |

276–284 |

B8 |

LPACVYGPA |

5,8 % |

0,02 |

1 |

|

159 |

17–25 |

B44 |

GERQNATEI |

4,9 % |

0,02 |

1 |

|

145 |

125–133 |

B39 |

NGDDATAGL |

4,4 % |

0,16 |

1 |

|

89, 206 |

211–219 |

A26, B62 |

NGRKTRIAY |

4,2 % |

0,02 |

1 |

|

134 |

213–221 |

B27 |

RKTRIAYER |

4,0 % |

0,29 |

1 |

Более того, в штаммах с отсутствием полностью гомологичных исследуемым эпитопам последовательностей совпадало от 5 до 8 аминокислотных остатков в 9-мерных пептидах. Замена даже одной аминокислоты может кардинально изменять иммуногенность пептида [3].

Важно отметить, что из семи наиболее иммуногенных эпитопов нуклеопротеина вируса Лен/17 (с уровнем предсказанной иммуногенности выше 0,2) лишь два эпитопа (NP250-258 и NP200-208) встречались у большинства циркулирующих штаммов вируса гриппа А (92–98 %). Остальные 5 иммуногенных эпитопов нуклеопротеина Лен/17 (114–122, 439–447, 438–446, 213–221 и 30–38) встречались только у 4–33 % современных вирусов.

Эти данные свидетельствуют о том, что ЦТЛ иммунный ответ, индуцированный вакцинацией штаммами ЖГВ, содержащими ген NP от вируса Лен/17, может быть направлен на 8 из 18 эпитопов (или на 2 из 7 высокоиммуногенных эпитопов) против инфекции актуальными вирусами гриппа А, что может сказаться на выраженности и спектре действия вирус-специфичного ЦТЛ иммунитета.

Устранить указанный недостаток современных штаммов ЖГВ можно двумя способами: первое – переносить в геном вакцинных штаммов ЖГВ, помимо поверхностных антигенов современных циркулирующих вирусов гриппа А, также и их NP ген. Второе – выявить аминокислотные остатки в NP белке донора аттенуации Лен/17, отличающиеся от циркулирующих штаммов вируса гриппа А и находящиеся в иммунодоминантных ЦТЛ-эпитопах последних. Точечный мутагенез таких аминокислот с помощью методов обратной генетики позволит создавать вакцинные штаммы ЖГВ с актуальным набором иммунодоминантных эпитопов в их нуклеопротеине.

Заключение

С помощью математических моделей было предсказано наличие иммуногенных Т-клеточных эпитопов в нуклеопротеине донора аттенуации А/Ленинград/134/17/57 (H2N2), презентируемых в составе молекул МНС класса I. При анализе консервации показано, что больше половины этих эпитопов отсутствует у подавляющего числа современных вирусов гриппа А подтипов H1N1 и H3N2, циркулирующих с 2009 года. Эти данные свидетельствуют о возможном недостаточно широком спектре цитотоксических вирус-специфичных Т-клеток индуцированных ЖГВ для защиты от актуальных

вирусов гриппа А. Обнаруженные эпитопы могут быть использованы в качестве перспективных мишеней для создания обратно-генетических вакцининдуцирующих широкий перекрестный цитотоксический Т-клеточный иммунитет против актуальных штаммов на основе донора аттенуации А/Ленинград/134/17/57.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского Научного Фонда № 14-15-00034.

Рецензенты:Назаров П.Г., д.м.н., профессор, зав. отделом иммунологии, ФГБУ «НИИЭМ» СЗО РАМН, г. Санкт-Петербург;

Кривицкая В.З., д.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории биотехнологии диагностических препаратов отдела биотехнологии, ФГБУ «НИИ гриппа» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург.

Работа поступила в редакцию 06.11.2014.

Библиографическая ссылка

Кореньков Д.А., Исакова-Сивак И.Н., Кузнецова В.А., Лосев И.В., Руденко Л.Г., Найхин А.Н. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИММУНОЭПИТОПНЫЙ АНАЛИЗ НУКЛЕОПРОТЕИНОВ СОВРЕМЕННЫХ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ВИРУСОВ ГРИППА А И ДОНОРА АТТЕНУАЦИИ А/ЛЕНИНГРАД/134/17/57 (H2N2) ДЛЯ ЖИВОЙ ГРИППОЗНОЙ ВАКЦИНЫ // Фундаментальные исследования. 2014. № 10-5. С. 908-912;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=35763 (дата обращения: 09.01.2026).