На Дальнем Востоке России растительность отличается ежегодной высокой плотностью пожаров, что оказывает значительное воздействие на возобновление, формирование и продуктивность лесов, смену древесных и кустарниковых пород, и во многом определяет общую динамику экосистем на данной территории. Большая площадь и лесистость, вытянутость с юго-запада на северо-восток, сложная орография, различия в климатических, лесорастительных, социально-экономических условиях северных, центральных и южных районов сложным образом сказываются на процессах формирования пожароопасных сезонов, от которых зависит частота, интенсивность и распространенность лесных пожаров, степень разрушения биогеоценозов и послепожарная динамика их восстановления. Среди многочисленных работ по изучению закономерностей возникновения пожаров растительности, следует выделить те, в которых предложена классификация сезонов, характерных для данной территории, на основе их продолжительности, уровня и периода возникновения максимальной опасности, а также фактической горимости [9]. Эти исследования имеют большое значение для разработки долгосрочных программ противопожарного мониторинга, своевременного перераспределения наземных и авиационных средств ликвидации возгораний. Поэтому в данной работе проведен анализ природно-антропогенных факторов, определяющих особенности формирования сезонов и внутрисезонных периодов возникновения пожаров растительности на примере Хабаровского края и Еврейской автономной области (ЕАО).

Материалы и методы исследования

В базе данных о пожарах по материалам КГУ «ДВ авиабаза», ОГБУ «Лесничество ЕАО» и спутниковым снимкам с сайтов NASA [http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov] и ФАЛХ «Авиалесоохрана» [http://aviales.ru] за 1960–2012 гг. размещены сведения о каждом очаге горения: расположение в квартальной сети лесничеств, географические координаты центра, время обнаружения и ликвидации, причина возникновения, площадь. Метеорологические данные 27 ГМС содержат сведения о температуре воздуха и точке росы в 13–15 ч местного времени, суточном объеме осадков с 9 ч утра предыдущего дня до 9 ч утра текущего дня, датах перехода через пороговые температуры, появления и схода снежного покрова.

Способность лесных горючих материалов (ЛГМ) к воспламенению зависит от температурно-влажностных характеристик нижних слоев атмосферы, пирологических свойств растительности и наличием источников огня, поэтому в качестве показателей использованы: продолжительность сезонов или периодов (дни); количество дней с грозами; плотность населения (человек/км2) и фактическая горимость – относительное число (пож./100 тыс. га) и площадь (га/100 тыс. га) пожаров.

Продолжительность сезонов рассматривается как интервал между появлением – сходом устойчивого снежного покрова (природная), или по датам возникновения первого и последнего пожара (фактическая). Она устанавливается по эмпирическим рядам лесных пожаров по датам их обнаружения и нахождением 2,5 % квантилей этих распределений [7]. Границы и длительность внутрисезонных периодов определены по Е. Петрову [8] или рассчитаны по массивам среднесуточных температур воздуха.

Для анализа горимости растительности внутри сезона использованы продолжительность вегетационного периода и определенных временных интервалов перед его началом и после окончания (предвегетационного и поствегетационного); в них основные проводники горения находятся в различном пирологическом состоянии, определяемом особенностями вегетации и погодными условиями. Кроме того, изменяется плотность источников возгорания, как природных (сухие грозы), так и антропогенных, которые связаны с периодами сбора дикоросов, сезонами охоты, рекреацией и сельхозпалами.

Под вегетационным периодом понимается время, когда при устойчивой положительной температуре воздуха происходит активное функционирование лесной растительности. Он определялся как часть календарного года с устойчивой среднесуточной температурой воздуха выше 5 °C, а его продолжительность – по датам перехода температуры через это пороговое значение. Пред- и поствегетационные периоды рассматривались как временные интервалы между 0 и +5 °С и +5 и 0 °С весной и осенью. Выбор интервалов произведен в соответствии с теми климатическими особенностями региона, которые влияют на влажность почвы и высыхание растительности. Первый интервал характеризует наступление весны, за начало которого принято устойчивое повышение температуры выше 0 °С, поскольку оно совпадает с наступлением интенсивного снеготаяния, уменьшением безморозных погод (до 20 %). Интервал относится к первому фенопериоду, так называемой «голой весне» – до появления листвы на деревьях. Следующий интервал определяет условия высыхания ЛГМ осенью, когда на фоне снижения температуры может наблюдаться уменьшение количества осадков, листопад, увядание травостоя и превращение его в ветошь.

Комплексный показатель пожарной опасности по условиям погоды (КП) рассчитан по методике В. Нестерова [4]; ежедневные классы пожарной опасности (КПО) определены по шкалам, предложенным для Хабаровского края и ЕАО [3]. Критическое значение комплексного показателя (КПкр), при котором возможно возгорание ЛГМ, определено по [9].

Результаты исследования и их обсуждение

По климатическому районированию север Хабаровского края относится к Тихоокеанской лесной (Охотский муниципальный район) и континентальной лесной Восточно-сибирской климатической областям (большая часть Аяно-Майского района), остальная территория, в том числе и ЕАО – к различным провинциям муссонной лесной климатической области. Регионы отличаются суммой температур выше 10 °С, количеством осадков и их внутригодовым распределением, длительностью безморозных периодов [2] и, следовательно, продолжительностью пожароопасных сезонов, определяемых датами появления – схода устойчивого снежного покрова. Средняя многолетняя продолжительность по этому показателю составляет 207 день; она варьируется от 186 на севере до 211 и 214 дней в центральных и южных районах.

Средняя многолетняя продолжительность предвегетационных периодов составляет 21 день, наблюдается ее уменьшение с севера на юг от 32 (Охотский район Хабаровского края) до 13–15 дней (Хабаровский район Хабаровского края и ЕАО). Вегетационные периоды увеличиваются в том же направлении от 110 до 178 дней. Длительность поствегетационных периодов остается сравнительно постоянной (12–17 дней).

Формирование пожарной зрелости растительности происходит при сочетаниях температуры, влажность воздуха и осадков, обусловленных ее расположением в различных провинциях Тихоокеанской лесной, континентальной лесной Восточно-Сибирской и муссонной лесной климатических областях. В них под влиянием общих условий атмосферной циркуляции и однотипных воздействий подстилающей поверхности создаются близкие к однородным температурно-влажностные режимы, определяющие пирологические особенности климата и режима погоды территории [2, 8].

В северных районах предвегетационный период (весна) прохладный с недостаточным увлажнением. Например, в апреле морозные погоды составляют 40–60 % от общего количества дней, среднемесячная температура колеблется от –0,9 до 0,6 °С при относительной влажности воздуха 58–64 % и количестве осадков 49–86 мм. Период вегетации характеризуется увеличением среднемесячных температур до 16–17 °С при относительной влажности воздуха 66 %. Осень холодная и влажная. При температуре воздуха от 15 до 0,9 °С и наступлении заморозков на почве количество осадков увеличивается до 143–207 мм (август – октябрь, Нелькан, 99 % обеспеченность).

В центральных районах перечисленные выше закономерности в общих чертах сохраняются: весной преобладает невысокая положительная температура (3,3–11,2 °С) при 84–120 мм осадков, летом температура и количество осадков возрастают до 18,8–21,6 °С и 148–235 мм соответственно (им. П. Осипенко, 99 % обеспеченность). Осенью при переходе через 5 °С наступление устойчивых отрицательных температур и умеренное или избыточное увлажнение приводят к увеличению влагоемкости ветоши.

В южных районах весна сухая и теплая: средняя дневная влажность равна 40-50 %, а в продолжительные периоды без дождя воздух становится еще суше. В апреле-мае насчитывается в среднем 10-15 суток, когда влажность воздуха оказывается ниже 30 %. Кроме того, ветер вместе с солнечной инсоляцией вызывает испарение незначительного снежного покрова, в результате чего большая его часть исчезает до начала оттаивания почвы, это способствует быстрому высыханию почв и наземных горючих материалов. Летом на фоне значительных положительных температур в июле и августе выпадает максимальное количество осадков и относительная влажность в долине р. Амур находится в пределах 65-70 %. Сильные и очень сильные дожди в Приамурье обусловлены полярно-фронтальными циклонами, на активизацию которых часто оказывают влияние тайфуны, выходящие на восточные и центральные районы Китая. Осенью одновременно с понижением температуры относительная влажность уменьшается и приближается к весеннему минимуму (40–50 %) .

Следовательно, на севере и в центральных районах Хабаровского края температурно-влажностные характеристики способствуют возникновению одного, летнего максимума пожарной опасности. Для Среднего Приамурья характерны большие временные периоды, в которых на фоне высоких температур наблюдается низкая влажность почв и воздуха в сочетании с сухими ветрами, что способствует более интенсивному высыханию источников горения по сравнению с другими районами и возникновению нескольких максимумов пожароопасности по метеорологическим условиям.

Фактическая продолжительность сезонов зависит от плотности населения как источника антропогенных пожаров. Период возникновения пожаров в малоосвоенных северных районах уменьшается на 40–60 дней, в центральных, со средней освоенностью, на 22–25 дня, в южных – с большой плотностью населения – только на 1–7 дней. Следовательно, определение длительности пожароопасных сезонов следует проводить с учетом освоенности территорий. Для малоосвоенных районов продолжительность следует считать по датам первого и последнего пожара, для освоенных – по датам установления – схода снежного покрова.

Среди источников огня доминируют антропогенные, поэтому минимальные показатели фактической горимости характерны для малоосвоенных районов севера Хабаровского края, где плотность населения крайне мала. Средняя частота и высокая площадь пожаров наблюдается в южных районах; максимальные значения зафиксированы в центральной части Хабаровского края – 14,3 пожаров/100 тыс. га и 16005,5 га/100 тыс. га.

Природными источниками возникновения пожаров могут быть «сухие грозы». Такие пожары наиболее часты на севере и в центре Хабаровского края, где засушливый период совпадает с максимумом грозовой активности (0,03–0,05 случаев на млн га в сезон). На юге количество гроз во время весенних и осенних пиков пожарной опасности минимально и плотность пожаров снижается до 0,02–0,03 случаев на млн га.

Вероятность возникновения пожаров зависит от пирологических свойств растительности. По лесорастительному районированию северная часть исследуемой территории относится к Дальневосточному таежному району таежной зоны, центральная и южная – к Приамурско-Приморскому хвойно-широколиственному району зоны хвойно-широколиственных лесов. По геоботанической классификации выделены северная, средняя и южная подзоны тайги и хвойно-широколиственные леса. Последовательная смена зон нарушается вертикальной поясностью и влиянием морей, что вызывает смещение границ зон к югу и изменение широтного направления на меридиональное [6].

Природная предрасположенность территории к возникновению пожаров обусловлена большим количеством открытых участков и наличием растительности с высокой природной пожарной опасностью. Например, в ЕАО высокоопасные растительные формации (1 класс опасности) – редкостойные ивняки с зарослями вейника и разнотравно-вейниковые луга – занимают свыше 20 % территории, кедрово-широколиственные и производные смешанные широколиственные леса, дубовые леса и редколесья (2 класс опасности) произрастают на 24 % ее площади. В лесном фонде Хабаровского края около 25 % территории заняты растительностью с очень высокой и высокой природной пожарной опасностью [9].

В лесорастительных зонах основными видами ЛГМ являются злаково-разнотравная растительность и ее опад (ветошь), опад листвы с деревьев и кустарников, кустистые лишайники и кустарнички, зеленые и сфагновые мхи, древесный ярус и лесные подстилки, хвоя в кронах и ее опад; за исключением кустистых лишайников и опада листвы с широколиственных пород, которые характерны только для средней подзоны тайги и зоны хвойно-широколиственных лесов [9]. Максимальная вероятность возникновения пожара в каждом виде ЛГМ возможна, если ежедневный комплексный показатель метеорологической пожарной опасности (КП) равен или превышает его критическое значение (КПкр) [5]. В зависимости от зонально-географических характеристик территории для каждого вида ЛГМ существует определенное количество дней в сезоне, в течение которых они (ЛГМ) находятся в состоянии «пожарной зрелости», достаточном для возгорания. Такие ЛГМ являются ресурсом для возникновения «первичных» пожаров, следствием которых может быть изменение влажностных характеристик других видов горючих материалов и перевод их в пожароопасное состояние (возникновение «вторичных» пожаров). Проведенные нами расчеты показали, что такое количество дней для наиболее опасных ЛГМ (КПкр ≥ 300) составляет 100–110 для северной и средней подзон тайги (Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы). Этот период повышается до 115–130 для южной подзоны тайги (Ванинский район) и до 120–130 для зоны хвойно-широколиственных лесов (например, в Хабаровском районе Хабаровского края и в ЕАО). Для всех остальных видов ЛГМ количество пожароопасных дней примерно в 10 раз меньше (таблица).

Средняя многолетняя продолжительность возможного возгорания различных видов лесных горючих материалов в зависимости от погодных условий

|

Муниципальные районы Хабаровского края и Еврейской автономной области |

Виды растительных горючих материалов (критическое значение комплексного показателя) |

||||

|

Опад злаковый, разнотравный, кустистые лишайники (> 300) |

Опад листвы с деревьев и кустарников (750–1400) |

Зеленые мхи (1500–2500) |

Хвоя в пологе древостоя, сфагнум (1800–3000) |

Лесная подстилка, дернина (вейниковая) (2100–3600) |

|

|

Количество дней |

|||||

|

Хабаровский край |

|||||

|

Охотский |

112 |

26 |

21 |

20 |

20 |

|

Аяно-Майский |

113 |

27 |

20 |

19 |

19 |

|

Тугуро-Чумиканский |

101 |

27 |

19 |

16 |

15 |

|

Николаевский |

101 |

28 |

15 |

13 |

13 |

|

Ульчский |

107 |

26 |

16 |

14 |

13 |

|

им. Полины Осипенко |

127 |

31 |

23 |

21 |

19 |

|

Солнечный |

129 |

33 |

24 |

22 |

21 |

|

Верхнебуреинский |

118 |

33 |

17 |

14 |

12 |

|

Советско-Гаванский |

116 |

33 |

18 |

16 |

14 |

|

Ванинский |

129 |

33 |

22 |

20 |

19 |

|

Комсомольский |

119 |

32 |

22 |

19 |

16 |

|

Амурский |

129 |

34 |

23 |

20 |

17 |

|

Хабаровский |

131 |

35 |

21 |

19 |

17 |

|

Нанайский |

120 |

31 |

20 |

17 |

5 |

|

им. Лазо |

123 |

33 |

19 |

16 |

15 |

|

Бикинский |

123 |

33 |

19 |

16 |

15 |

|

Вяземский |

123 |

33 |

19 |

16 |

15 |

|

Еврейская автономная область |

|||||

|

Биробиджанский |

131 |

35 |

23 |

21 |

18 |

|

Ленинский |

146 |

34 |

28 |

26 |

24 |

|

Смидовичский |

142 |

34 |

28 |

26 |

25 |

|

Октябрьский |

147 |

33 |

27 |

24 |

22 |

|

Облученский |

136 |

32 |

24 |

21 |

19 |

Примечание. Критическое значение комплексного показателя приведено по работе [9].

Возгорание ЛГМ на участках, занятых редкостойными насаждениями, нелесными территориями с травяным и лишайниковым покровом, горельниками, зарослями кедрового стланика, может происходить на протяжении 60–80 % дней от всего пожароопасного сезона. Эти участки могут применяться в качестве индикаторов для определения предрасположенности территории к возникновению пожаров растительности.

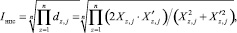

Таким образом, формирование пожароопасных сезонов зависит от комплекса факторов природного и антропогенного происхождения. Для интегральной оценки сезонов нами предложено использовать индекс напряженности Iнпс, рассчитанный на основе функции желательности Харрингтона [1]:

где dz,j – частная функция желательности показателя; z – номер показателя; j – номер операционно-территориальной единицы (ОТЕ); Xz,j – значение z-го показателя;  – пороговое значение z-го показателя; n – количество показателей.

– пороговое значение z-го показателя; n – количество показателей.

Низкие значения напряженности характерны для северных районов Хабаровского края, высокие наблюдаются в центральной части (Верхнебуреинский, им. Лазо, Бикинский, Вяземский районы) и в ЕАО. Возрастание напряженности в период 1960–2010 гг. происходило в Ульчском, Ванинском и Комсомольском районах Хабаровского края и ЕАО, что связано в основном с увеличением количества дней с высокими классами пожарной опасности по условиям погоды вследствие роста температуры или уменьшения количества осадков.

Выводы

Пожароопасные сезоны формируются под влиянием особенностей температурно-влажностных характеристик нижних слоев атмосферы и пирологических свойств лесных горючих материалов. Эти факторы определяет их продолжительность, напряженность и внутрисезонное распределение максимумов горимости.

Рецензенты:

Христофорова Н.К., д.б.н., профессор, зав. кафедрой экологии и биологии, Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан;

Мирзеханова З.Г., д.г.н., профессор, зав. лабораторией оптимизации регионального природопользования, ИВЭП ДВО РАН, г. Хабаровск.

Работа поступила в редакцию 05.08.2014.

Библиографическая ссылка

Коган Р.М., Глаголев В.А. ОСОБЕННОСТИ ПОЖАРООПАСНЫХ СЕЗОНОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ // Фундаментальные исследования. 2014. № 9-7. С. 1549-1553;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=35101 (дата обращения: 23.12.2025).