По словарю Ефремовой значение слова «способность» означает состояние, качество, свойство, дающее возможность производить те или иные действия, исполнять ту или иную работу. В свободной энциклопедии «Википедия» способности трактуются как индивидуальные свойства личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления определённого рода деятельности. Способности не сводятся к имеющимся у индивида знаниям, умениям, навыкам. Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приёмами некоторой деятельности и являются внутренними психическими, регулятивно обусловливающими возможность их приобретения.

В отечественной и зарубежной науке имеются разные толкования как видов, так и структуры способностей. Общепринятым считают деление способностей по видам деятельности (способности к приобретению знаний, музыкальные, артистические и другие).

С точки зрения развития, в структуре способностей выявляют два вида: потенциальные и актуальные. Потенциальные способности– это возможности развития индивида, проявляющие себя каждый раз, когда перед ним возникают новые задачи, требующие решения.

Другая классификация разделяет способности на общие и специальные. Общие способности – это те, которые одинаковым образом проявляют себя в различных видах человеческой деятельности (интеллектуальные, внимание, память, воображение, речь). Специальные – это способности к определенным видам деятельности, такие как музыкальные, лингвистические и другие.

Исследователи выделяют два уровня развития способностей: репродуктивный и творческий. Творческий уровень рассмотрим в контексте творческих способностей, относительно которых в науке также существуют значительные разночтения.

Способности человека развиваются и формируются посредством овладения знаниями, умениями и навыками, требуемыми для данного вида творчества. Следовательно, формирование творческих способностей связано с овладением человеком знаниями, накопленными поколениями в материальной и духовной культуре. Как указывает А.Н. Леонтьев, «процесс овладения миром предметов и явлений, созданных людьми в процессе исторического развития общества, и есть тот процесс, в котором происходит формирование у индивида специфически человеческих способностей и функций» [4]. Автор подводит нас к пониманию того, что деятельность и познание необходимо рассматривать как источник и фактор формирования творчества.

Творческие способности, указывает А.Н. Лук, разделяют на три группы. Одна связана с мотивацией (интересы и склонности), другая – с темпераментом (эмоциональность) и третья группа – умственные способности [5].

Анализ исследований по данной проблеме позволил нам сформулировать определение «Творческие способности», положенное в основу нашей работы [6]. Творческие способности – это возможности студентов, проявляющиеся в умении выполнять действия творческого характера и реализующиеся в конкретных продуктах деятельности.

Чтобы создать условия для формирования творческих способностей студентов в реальности, их необходимо сначала представить как модель. Модель несет системообразующую и смыслообразующую совокупную роль в научном познании человека, его способностей. Психоаналитическая модель человека, которая прочно занимает свою нишу в совокупности гуманитарных знаний, отводит решающую роль в генезисе человеческого существования и развития его. Среди множества форм психологической защиты она выделяет положительную форму – сублимацию, имеющую непосредственное отношение к проблеме творчества [1].

Моделирование формирования творческих способностей необходимо для того, чтобы:

- понять, как устроен конкретный объект – каковы его структура, основные свойства, законы развития и взаимодействия с окружающим миром;

- научиться управлять объектом или процессом и определять наилучшие способы управления им при заданных целях и критериях (оптимизация);

- прогнозировать прямые и косвенные последствия реализации заданных способов и форм воздействия на объект, процесс;

- вносить изменения и отслеживать полученные результаты [2].

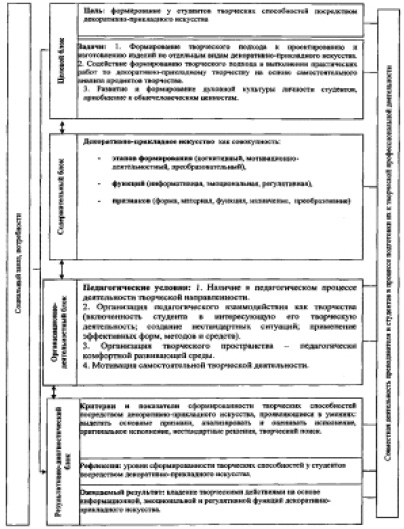

Разрабатываемая модель — это модель прогнозируемых действий и процессов, компонентами которой являются функциональные узлы, объединяющие совокупность элементов проектируемой системы. Компонентами модели являются:

- характеристика потребностей общества, личности и практики образования;

- цель организации декоративно-прикладной деятельности в вузе;

- педагогические условия развития творческих способностей;

- содержательные средства реализации цели;

- технологические средства реализации цели;

- критерии успешности формирования творческих способностей студентов.

Разработка нашей модели осуществлялась на основе системного и деятельностного подходов. Системный подход, позволяющий понять сложную структуру способностей как целостной системы, дающий возможность разработать модель формирования творческих способностей будущих учителей. Деятельностный подход позволил нам определить специфику и структуру профессиональной декоративно-прикладной деятельности, выделить критерии и уровни развития творческих способностей.

В качестве основы творчества А.Н. Леонтьев выделяет мотивированную деятельность и входящие в ее состав целенаправленные и взаимосвязанные действия, обеспечивающие использование имеющихся условий и средств для достижения результатов деятельности

Декоративно-прикладное творчество является специфической деятельностью, связанной с освоением и обогащением декоративно-прикладного искусства.

Опираясь на теорию деятельности А.Н. Леонтьева, была разработана модель формирования творческих способностей студентов педагогического образования посредством декоративно-прикладного искусства, которая представлена на рисунке.

Рассмотрим более подробно представленную модель.

Цель предложенной модели – формирование у студентов творческих способностей посредством декоративно-прикладного искусства. По определению B.C. Леднева, целью образования в широком социальном смысле является передача постоянно умножаемого опыта человечества от поколения к поколениям [3]. При этом он выделяет цель образования как в содержательно-личностном смысле (формирование в соответствии с генетической и социальной программами всех сторон личности человека, включая его неповторимую индивидуальность), так и в социально-экономическом (подготовка человека к трудовой деятельности). Что перекликается с мнением ряда авторов, которые также трактуют цель современного образования как развитие тех способностей личности, которые нужны ей самой и обществу.

Модель формирования творческих способностей студентов педагогического образования посредством декоративно-прикладного искусства

В контексте данного исследования были выделены следующие общие цели:

- обеспечение профессионально-педагогической подготовки студентов;

- обеспечение качественного овладения техниками декоративно-прикладного искусства и художественной обработки материалов на основе формирования творческих способностей студентов.

Выделенные задачи позволили сформулировать основные этапы формирования творческих способностей студентов педагогического образования посредством декоративно-прикладного искусства:

- знакомство с народными промыслами;

- знание графической грамоты;

- владение основами декоративно-прикладного творчества;

- умение выполнять проектные работы.

Основным механизмом, определяющим содержательный блок формирования творческих способностей студентов, является профессиональная подготовка. Содержательный блок нами был условно разделен на когнитивный, мотивационно-деятельностный и преобразовательный этапы.

Рассмотрим более подробно каждый из этих этапов.

Когнитивный этап формирования творческих способностей связан с расширением знаний и проявляется в устойчивом характере познавательных мотивов и активности в декоративно-прикладной деятельности в сочетании с инициативностью, самостоятельностью, творческой импровизацией. Расширение знаний происходит в процессе подготовки студентов педагогического образования, ориентированной на изучение содержания декоративно-прикладного искусства.

Мотивационно-деятельностный этап формирования творческих способностей характеризуется умением управлять собственными действиями и предполагает развитие у студентов интереса к народному фольклору, желание узнавать национальные традиции, способность давать собственную оценку воспроизводимым изделиям.

Преобразовательный этап – это перенос полученных знаний, умений в новые ситуации с целью оригинального выполнения творческих задач посредством декоративно-прикладной деятельности.

Курсы по декоративно-прикладному искусству по содержанию могут быть фундаментом для других теоретических и специальных дисциплин в процессе профессиональной подготовки студентов, а по деятельности – позволяют студентам выполнять действия творческого характера с реализацией в конкретных продуктах этой деятельности.

Формирование творческих способностей студентов посредством декоративно-прикладного искусства на преобразующем этапе проходит по следующим направлениям:

- предварительное создание эскизов на бумаге;

- продумывание элементов узора;

- расположение их на объемах;

- создание предметов декоративного характера;

- умение найти способ изображения и оформления предмета;

- перенесение задуманного декоративного узора на изделие.

Организационно-деятельностный блок реализации содержания по формированию творческих способностей студентов педагогического образования посредством декоративно-прикладного искусства включает в себя четыре педагогических условия:

- Наличие в педагогическом процессе деятельности творческой направленности. Деятельность творческой направленности – деятельность, порождающая нечто качественно новое. Это может быть новая цель, новый результат или новые средства, новые способы их достижения (И.Н. Баламутова). Важное место в творческой деятельности занимает комбинирование, варьирование уже имеющихся знаний, известных способов действий. Потребность, побуждающая к деятельности, может быть источником воображения, фантазии, т.е. отражения в сознании студента образов декоративно-прикладного искусства в новых, необычных, неожиданных сочетаниях и связях. Важнейшим механизмом творчества является интуиция – знание, условия получения которого не осознаются.

- Организация педагогического взаимодействия как творчества, означающая включенность студента в интересующую его творческую деятельность; создание нестандартных ситуаций; применение эффективных форм, методов и средств. В общем, педагогическая ситуация является составной частью педагогического процесса, через которую преподаватель управляет педагогическим процессом и педагогической системой. Это концентрированное выражение педагогического процесса и педагогической системы в их временном пространстве.

- Организация творческого пространства – педагогически комфортной развивающей среды. Под комфортностью образовательной среды понимается, прежде всего, атмосфера спокойствия, доброжелательности и поддержки, которую должен чувствовать каждый студент, это сфера взаимного благорасположения; стремление каждого «быть лучше»; его личная защищенность и уверенность в справедливости и поддержке со стороны окружающих; положительное эмоциональное самочувствие (М.В. Гурченко). Творческая среда – это среда психолого-педагогического и методического сопровождения, среда, создающая условия для самосовершенствования личности.

- Мотивация самостоятельной творческой деятельности. Мотив (лат. moveo – двигаю) – это материальный или идеальный предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности. Мотив представлен субъекту в виде специфических переживаний, характеризующихся либо положительными эмоциями от ожидания достижения данного предмета, либо отрицательными, связанными с неполнотой настоящего положения.

В настоящее время мотивация как психическое явление имеет различную трактовку. Остановимся на следующем определении: «мотивация – это своеобразный вектор деятельности, определяющий направление, а также величину усилий, развиваемых субъектом при ее выполнении».

В качестве мотивов деятельности выступают различные потребности, интересы, способности, чувства, сознание долга, ответственности. Наличие мотивов придает деятельности определенный смысл, определяет ее значимость для человека.

Результативно-диагностический блок разрабатываемой модели включает критерии, показатели и уровни сформированности творческих способностей студентов вуза посредством декоративно-прикладного искусства.

В качестве творческих способностей в данной работе будем рассматривать следующие действия творческого характера, проявляющиеся в следующих умениях:

- выделять основные признаки;

- оригинально исполнять работы (задания);

- нестандартно решать поставленные задачи;

- осуществлять творческий поиск;

- анализировать и оценивать исполнение.

Умело формировать творческие способности в декоративно-прикладной деятельности можно только с учетом индивидуальных способностей студентов в образовательной среде, организованной специальным образом. Мы полагаем, что развитие творческого начала и, как следствие, творческих способностей в образовательном процессе будет связано с проявлением индивидуальных особенностей студентов и умений творческого характера.

Однако до сих пор не существует научно обоснованных методов такого обучения, нет четких критериев определения творческих способностей, методов их выявления и формирования. Поэтому в нашем исследовании мы уделяли особое внимание поиску и разработке диагностического материала для выявления индивидуальных творческих способностей личности студентов педагогического образования.

Разрабатывая диагностический материал, мы применяли методы как педагогической, так и психодиагностики: малоформализованные – наблюдения, беседы, анализ разнообразных продуктов деятельности; высоко формализованные – тесты, анкеты, опросники, которые отличаются такими характеристиками, как регламентация процедуры обследования, обработка интерпретации результатов, стандартизация, надежность и валидность. Примером этого являются: тесты из пособия «Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации», где показателем сформированности творческих способностей является уровень креативности; тест П. Торренса «Краткий тест творческого мышления (адаптированный советскими учеными Е.И. Щеблановой и И.С. Авериной)»; краткий тест творческого мышления (КТТМ), показатели: беглость, гибкость, оригинальность, детализация идей.

Используемые методики диагностики позволяют определить формирование творческих возможностей студентов на разных уровнях: репродуктивный, продуктивный, творческий.

Таким образом, мы попытались разработать модель, которая, на наш взгляд, позволяет формировать творческие способности у студентов посредством декоративно-прикладного искусства.

Рецензенты:

Щеголь В.И., д.п.н., профессор кафедры «ДПиП», Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти;

Дыбина О.В., д.п.н., заведующая кафедрой «ДПиП», Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти.

Работа поступила в редакцию 10.07.2014.

Библиографическая ссылка

Ценёва М.А. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА // Фундаментальные исследования. 2014. № 9-4. С. 877-881;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34946 (дата обращения: 16.02.2026).