БЛД занимает особое место в структуре неонатальной заболеваемости ввиду высокой клинической значимости [3, 7, 8]. Одним из основных морфологических изменений в бронхолегочной системе при БЛД является очаговое фиброзное перерождение легочной ткани с развитием деформации бронхиального дерева и гиперинфляцией соседних участков [8, 10]. Повреждающее действие компонентов дуоденального и желудочного происхождения, вследствие микроаспирации, инактивирует сурфактант, стимулирует местную воспалительную реакцию и пролонгирует инфекционно-воспалительный процесс, способствуя тем самым фиброзному ремоделированию ткани легкого на фоне слабых репаративных способностей гестационно незрелого, подверженного действию патологических факторов организма [11].

К механизмам, препятствующим развитию аспирационного синдрома, относится не только адекватная перистальтическая активность пищевода и сократительная функция нижнего пищеводного, пилорического сфинктеров, но и координация акта глотания с закрытием голосовой щели, которая может быть нарушена в связи с недоношенностью, тяжелой гипоксией, токсическим поражением центральной нервной системы (ЦНС), натальной травмой шейного отдела позвоночника (ШОП) [1, 2, 6]. Кашлевой рефлекс, стимулируемый аспирацией, также играет защитную роль, но при действии вышеназванных патологических факторов, имеет место его угнетение, максимально выраженное у глубоко недоношенных детей с крайне незрелой рефлекторной деятельностью [1, 11].

Проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ) способствует микроаспирации желудочного и дуоденального (при сочетании дуоденогастрального и гастроэзофагеального рефлюксов) содержимого за счет интубации и седации [4, 5].

Бронхолегочной патологией, сочетающейся с микроаспирацией в неонатальном периоде, являются аспирационные пневмонии, бронхоспастические состояния, возможно нарушение ритма дыхания и развитие апноэ. Микроаспирация сопровождается повреждением слизистой оболочки дыхательных путей на всем протяжении, а также эпителия альвеол. В патологический процесс вовлекается эндотелий микроциркуляторного русла легких, с повышением проницаемости сосудов и развитием интерстициального отека, скоплением жидкости в полости альвеол, что приводит к нарушению функции газообмена [3, 4, 5, 9, 11].

Таким образом, бронхолегочная и желудочно-кишечная патологии взаимодействуют друг с другом по типу взаимного отягощения, что делает необходимым комплексный подход в решении патогенетических, клинических, диагностических и лечебно-реабилитационных вопросов.

Целью исследования явилось изучение частоты развития и особенностей течения бронхолегочной дисплазии у детей с верифицированной микроаспирацией желудочного содержимого.

Материалы и методы исследования

В исследование было включено 373 ребенка в возрасте от 1 дня до 4 месяцев жизни, находившихся на искусственной вентиляции легких в неонатальном периоде.

В зависимости от срока гестации пациенты были подразделены на группы: 1 группа включала 44 ребенка, из них 22 доношенных ребенка (подгруппа 1А) и 21 ребенок, рожденный в 35–37 недель гестации (подгруппа 1В), 2 группа была представлена 185 детьми: 77 доношенных детей (подгруппа 2А) и 108 детей, рожденных в 34–32 и 31–29 недель гестации (подгруппа 2В), в 3 группу вошли 47 детей с гестационным менее 29 недель.

Группу сравнения, сопоставимую по возрасту на начало исследования, полу, ГВ, продолжительности ИВЛ после рождения, сопутствующим заболеваниям с основными группами исследования, составили 97 детей, не имевшие микроаспирации желудочного содержимого: 1 группа – 25 доношенных детей; 2 группа – 22 ребенка со сроком гестации 37–35 недель; 3 группа – 31 ребенок со сроком гестации 34–32 и 31–29 недель; 4 группа – 19 детей со сроком гестации сроком менее 29 недель.

Диагностика микроаспирации желудочного содержимого проводилась посредством применения разработанного способа выделения пепсина в ТБА (патент № 2480753) [13]. Рентгенографическое исследование органов грудной клетки осуществлялось с помощью аппарата РУМ-20 (Россия) по стандартной методике. Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки проводилась динамически с кратностью, соответствующей тяжести бронхолегочной патологии.

Диагноз БЛД устанавливался на основании клинических и рентгенологических критериев [7].

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы «Statistica 6» (USA, 2001).

Результаты исследования и их обсуждение

Согласно динамическому определению активности пепсина в ТБА, максимальные значения экстинкции в 1 группе были отмечены на 10–14 дни исследования: 0,539 ± 0,024 с последующим снижением. У пациентов со сроком гестации 34–29 недель и менее 29 недель уровень активности пепсина нарастал в динамике и у длительно вентилирующихся детей на 21 день исследования составил 1,133 ± 0,012 и 1,647 ± 0,022 соответственно. Наибольшие значения экстинкции 1,647 ± 0,022 имели место у детей в 3 группе, срок гестации которых был ниже 29 недель.

Проведенное исследование выявило, что у детей с микроаспирацией частота развития БЛД при всех степенях гестационной зрелости статистически значимо превышала соответствующие показатели в группе сравнения (p = 0,004) и нарастала по мере снижения срока гестации (p = 0,00026). Так количество детей, страдающих БЛД, в 1, 2 и 3 группах составило 27,3 %, 31,3 %, 95,7 % соответственно. Тогда как в группе сравнения, в 1, 2, 3 и 4 группах, данные показатели составили 4,0; 27,3; 32,3 и 63,2 % соответственно.

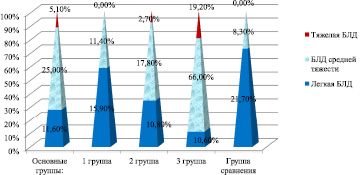

Тяжесть течения БЛД нарастала пропорционально снижению срока гестации и нарастанию выраженности микроаспирации желудочного содержимого. Так, максимальное количество случаев тяжелого течения БЛД у детей с микроаспирацией было отмечено в 3 группе. Пациенты группы сравнения при всех сроках гестации отличались отсутствием случаев тяжелого течения и статистически значимым (p < 0,0005) преобладанием легкого течения БЛД. Следует отметить, что у детей, рожденных в одинаковые сроки гестации, но с различными значениями экстинкции в ТБА, более тяжелое течение БЛД имело место при большей активности пепсина (p = 0,0035) (рис. 1).

Легочная гипертензия у пациентов с микроаспирацией имела более яркую и стойкую в динамике рентгенографическую картину, что, в частности, было связано с выраженным соединительнотканным ремоделированием интерстиция, а также структурных компонентов сосудистой стенки с гипертрофией её гладкомышечной оболочки.

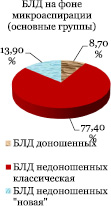

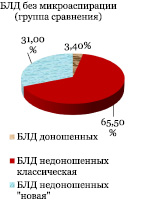

Согласно результатам анализа структуры БЛД, в исследованной совокупности детей имело место преобладание классической формы БЛД недоношенных, но распределение количества детей с данной формой БЛД, а также с БЛД доношенных и «новой» БЛД статистически значимо отличалось у детей с микроаспирацией желудочного содержимого и без нее. Так, структура БЛД в основных группах была следующей: БЛД доношенных – 8,7 %, классическая форма БЛД недоношенных – 77,4 %, «новая» БЛД – 13,9 %. В группе сравнения данные показатели составили 3,4; 65,5; 31,0 % соответственно (рис. 2).

Рис. 1. Сравнительная характеристика количества случаев и тяжести течения БЛД на фоне микроаспирации и без нее

Рис. 2. Структура БЛД. Различия между показателями основных групп и группы сравнения достоверны (p < 0,005)

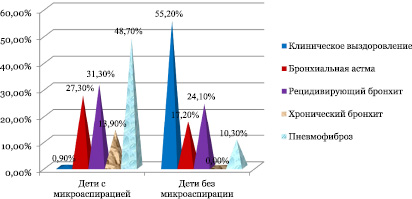

Как показало катамнестическое наблюдение на протяжении 3 лет, у детей с микроаспирацией желудочного содержимого такие исходы БЛД, как бронхиальная астма, рецидивирующий бронхит, хронический бронхит, локальный пневмофиброз, имели место в 27,8; 31,3; 13,9; 48,7 % случаев соответственно, клиническое выздоровление отмечено у 0,9 % пациентов. В группе сравнения распределение исходов БЛД было обратным и у основного количества пациентов (55,2 %) к концу 3 года жизни было отмечено клиническое выздоровление; бронхиальная астма, рецидивирующий бронхит, локальный пневмофиброз встречались в достоверно (p < 0,005) меньшем проценте случаев: 17,2; 24,1; 10,3 %, ни один из пациентов не имел хронического бронхита (рис. 3).

Выводы

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о важной роли микроаспирации желудочного содержимого в этиопатогенезе БЛД вследствие кислотно-пептического воздействия на структуры трахеобронхиального дерева и интерстиций с развитием воспалительной реакции и последующей фиброзной трансформацией паренхимы легких. На основании результатов проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. Пациенты, рожденные преждевременно, отличались более ранним нарастанием и менее выраженным регрессом количества случаев микроаспирации желудочного содержимого в сравнении с доношенными детьми.

2. Активность пепсина в трахеобронхиальном аспирате нарастала по мере снижения гестационного возраста на момент рождения с максимальными показателями у детей, рожденных в сроке гестации менее 29 недель.

Рис. 3. Исходы БЛД у детей с микроаспирацией желудочного содержимого и без нее

3. Максимальные значения экстинкции в 1 и 2 группах исследования были отмечены в период с 10 по 14 дни исследования, тогда как в 3 группе наибольшая активность пепсина была зафиксирована на 21 день, что свидетельствовало о прогрессирующем характере микроаспирации желудочного содержимого у детей, рожденных в сроке гестации менее 29 недель.

4. У детей с микроаспирацией желудочного содержимого БЛД развивалась в достоверно большем количестве случаев и характеризовалась более тяжелым течением и преобладанием классической формы БЛД недоношенных.

5. К концу 3 года жизни у 55,2 % детей, страдавших БЛД без микроаспирации желудочного содержимого, имело место клиническое выздоровление, тогда как у пациентов с микроаспирацией данный исход имел место только у 0,9 % пациентов с БЛД.

Рецензенты:

Почивалов А.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней и педиатрии, ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж;

Звягин А.А., д.м.н., профессор кафедры пропедевтики детских болезней и педиатрии, ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж.

Работа поступила в редакцию 10.07.2014.

Библиографическая ссылка

Брыксина Е.Ю. БРОНХОЛЕГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ НА ФОНЕ МИКРОАСПИРАЦИИ ЖЕЛУДОЧНОГО СОДЕРЖИМОГО: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДЫ // Фундаментальные исследования. 2014. № 7-5. С. 911-915;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34799 (дата обращения: 28.02.2026).