Неотъемлемой частью водных ресурсов Оренбургской области и ее современного ландшафта являются искусственные водоемы. Наиболее крупным на Южном Урале является Ириклинское водохранилище (1955 г.), оказывающее влияние на гидрологический и гидрохимический режимы, биологическую продуктивность, видовое разнообразие флоры и фауны в пределах акватории и прилегающих ландшафтов. Оно создано для обеспечения водохозяйственных потребностей восточной и центральной частей Оренбургской области (Орско-Халиловского металлургического комбината, Гайского горно-обогатительного комбината, промышленности и коммунального хозяйства г. Орска). Кроме этого, водоем выполняет функцию «регулятора» водности среднего течения р. Урал, оказывающего существенное воздействие на процессы самоочищения и биологическую продуктивность водотока. В 1970 году была введена в эксплуатацию Ириклинская ГРЭС мощностью 1200 МВт, полная проектная мощность которой (2400 МВт) достигнута в 1979 г [9].

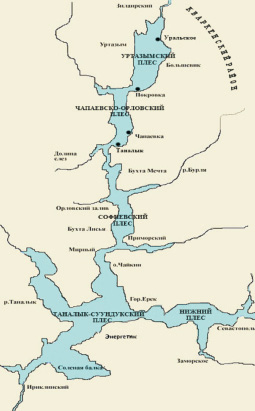

Ириклинское водохранилище относится к долинно-русловому типу, длина которого по р. Урал составляет 73 км, наибольшая ширина – 10 км, наибольшая глубина у плотины – 38 м, средняя глубина – 12,5 м, площадь зеркала – 260 км2 [8]. С севера на юг размещаются плесы: Уртазымский, Чапаевско-Орловский, Софиевский, Таналык-Суундукский и Нижний (рисунок).

Карта-схема расположения точек отбора проб донных отложений

Бассейн Ириклинского водохранилища отличается значительным разнообразием полезных ископаемых (медно-колчеданно-полиметаллических, никелевых, железных, марганцевых, свинцовых, золотоносных руд, мрамора, черных сланцев, кварца), интенсивная разработка и переработка которых существенно увеличили загрязнение данного водоема. Среди источников загрязнения водохранилища следует выделить удаленные промышленные предприятия, расположенные в Республике Башкортостан и Челябинской области, объекты животноводства и сельскохозяйственные поля его прибрежной зоны [9].

Среди основных загрязнителей водной среды выделяют тяжелые металлы (ТМ), обладающие токсическим действием на жизнедеятельность биоты и консервативным действием в инерционном ее звене – донных отложениях (ДО). По химическому составу грунтов можно получить полную информацию об уровне техногенного загрязнения, и поэтому их исследование имеет большое значение в оценке экологического состояния водоема [3].

Материалы и методы исследования

Материалом для работы послужили результаты полевых исследований, проведенных в 2013 г. на территории Кваркенского района Оренбургской области. Наблюдательная сеть включала 4 створа, расположенные по левому берегу северной части Ириклинского водохранилища (рисунок).

Отбор проб донных отложений проводили в летний период в соответствии с ГОСТ 17.1.5.01. Верхний слой ила мощностью до 10 см отбирали с помощью ковшового дночерпателя в полиэтиленовые пакеты. При этом послойного разделения пробы не осуществлялось. Масса влажной пробы составляла приблизительно 300 г. Во избежание влияния неоднородности грунта на получаемые результаты, в каждом створе отбирали 3–4 образца отложений. Донные осадки высушивались при комнатной температуре и были просеяны через сито d = 0,5 мм для удаления дрейсены и фракции гальки. Далее образцы грунтов объединялись путем квартования в одну усредненную пробу, с которой проводили лабораторные исследования.

Для определения содержания ТМ в донных отложениях использовали метод атомно-абсорбционной спектрофотометрии как один из наиболее селективных и воспроизводимых методов, позволяющих решать задачи экологического мониторинга. В образцах определяли валовое содержание Cu, Zn, Fe, Mn, Pb, Cd, Ni, Co. Для этого металлы переводили в раствор путем полного разложения проб смесью азотной, хлорной и плавиковой кислот, и проводили последующее измерение их концентрации в водном растворе в соответствии с МУ РД 52.18.685 [5]. Лабораторные исследования проводили в центральной химической лаборатории обогатительной фабрики Сибайского филиала Учалинского горно-обогатительного комбината на аппарате «CONTR AA» (Германия) с пламенным атомизатором «ацетилен‒воздух».

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли общепринятыми методами [7] с помощью пакета компьютерных программ «Statistica 6.0» и «Microsoft Excel». Для каждого среднего арифметического значения определялась ошибка (М ± m). Достоверность различий средних сравниваемых величин определялась по стандартному t-критерию Стьюдента для малых выборок. За достоверное принимали различие при уровне значимости р < 0,05. Для выявления связей между содержанием элементов в донных отложениях, воде использовался корреляционный анализ, в котором при r < 0,30 –связь оценивалась как слабая, r = 0,31–0,70 – средняя, r > 0,70 – сильная.

Для экологической оценки загрязнения донных отложений исследуемого водоема использовали кратность превышения геохимических фоновых концентраций ТМ, установленных Институтом минералогии, геохимии и кристаллографии редких элементов (ФГУП «ИМГРЭ») [2].

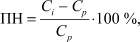

Для сравнительной оценки загрязнения грунтов применялся показатель накопления (ПН) металлов, характеризующий превышение содержания рассматриваемого элемента в данной точке отбора по сравнению с другими [3]:

где Сi – концентрация металла в отложениях данного створа; Ср – содержание данного металла в других створах .

Для характеристики техногенных илов использовались следующие показатели [10]:

1. Кс – коэффициент концентрации элемента представляет собой отношение концентрации i-микроэлемента к значению геохимического фона.

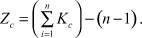

2. Zc – суммарный показатель загрязнения представляет собой сумму коэффициентов концентрации Кс элементов, входящих в геохимическую ассоциацию, характеризует уровень техногенного загрязнения водотока. Рассчитывали по формуле:

3. Показатель санитарно-токсикологической опасности Zст представляет сумму коэффициентов концентрации Кс химических элементов 1-го и 2-го классов опасности. В данном случае можно говорить о санитарно-токсикологической вредности донных отложений как вещества. Показатель рассчитывали по той же формуле, что и Zс с соответствующей корректировкой учитываемых химических элементов.

Уровень техногенного загрязнения и степень потенциальной санитарно-токсикологической опасности грунтов оценивали по ориентировочной шкале (табл. 1).

Таблица 1

Ориентировочная шкала оценки загрязнения водоемов по интенсивности накопления химических элементов в донных отложениях

|

Zc |

Уровень техногенного загрязнения [2] |

Zcт |

Степень санитарно-токсикологической опасности [10] |

|

< 8 |

Слабо загрязненный |

< 10 |

Допустимая |

|

8–16 |

Допустимый |

10–30 |

Умеренная |

|

16–32 |

Умеренно опасный |

30–100 |

Опасная |

|

32–128 |

Опасный |

100–300 |

Очень опасная |

|

> 128 |

Чрезвычайно опасный |

> 300 |

Чрезвычайно опасная |

Результаты исследования и их обсуждение

Средние концентрации металлов и пределы их колебания в донных осадках северной части водохранилища отражены в табл. 2, из которой следует, что в их пространственном распределении в субмеридиональном направлении наблюдается неравномерность.

В исходных образцах грунтов створа Уральское наблюдалось превышение геохимического фона для меди в 82 раза, цинка – 64 раза, железа – 21 раза, кобальта – 10 раз, никеля – 3 раза, свинца – 2,4 раза, марганца – 1,1 раза. Следует отметить, что в отложениях данного створа зафиксировано максимальное содержание меди и цинка.

В осадках створов Покровка и Чапаевка зафиксировано превышение фона для всех исследованных металлов. При этом в створе Покровка показатель накопления для некоторых микроэлементов по отношению к предыдущему створу возрос и соответственно составил для Fe – 155, Ni – 29, Mn – 12 и Cd – 1000 %. В то же время содержание остальных микроэлементов снизилось для Cu на 79 %; Zn, Сo, Pb – от 50 до 55 %. Максимум железа зарегистрирован в этом створе, превышающий нормы в 53 раза.

Таблица 2

Валовое содержание тяжелых металлов в донных отложениях

Ириклинского водохранилища

|

Точка отбора |

Концентрация, мг/кг |

|||||||

|

Cu |

Zn |

Fe |

Mn |

Cd |

Pb |

Ni |

Co |

|

|

Уральское |

327 ± 85 |

1289 ± 322 |

78950 ± 23680 |

1164 ± 349 |

0,03 |

22 ± 7 |

59 ± 18 |

1,0 |

|

Покровка |

69 ± 11 |

640 ± 105 |

201750 ± 60250 |

1309 ± 385 |

0,33 |

10 ± 2 |

76 ± 21 |

0,5 |

|

Чапаевка |

56 ± 8 |

226 ± 68 |

64100 ± 15863 |

1794 ± 436 |

0,55 |

11 ± 3 |

63 ± 15 |

1,3 |

|

Таналык |

50 ± 9 |

370 ± 92 |

141475 ± 42365 |

2115 ± 658 |

0,03 |

13 ± 4 |

100 ± 29 |

0,2 |

|

Фон [6] |

4 |

20 |

3800 |

1100 |

0,3 |

9 |

20 |

0,1 |

В отложениях створа Чапаевка наблюдалось значительное увеличение концентрации Mn (ПН – 37 %), Cd (ПН – 67 %), Co (ПН – 16 %). Максимальное содержание кадмия и кобальта на исследованном участке водохранилища, зафиксированное в исходных грунтах данного створа, превышало фон в 1,8 и 13 раз

соответственно.

Донные осадки створа Таналык загрязнены всеми изученными металлами, за исключением кадмия, содержание которого, как и в грунтах створа Уральское, не превышало значения естественного уровня. В то же время в этом створе зарегистрировано максимальное превышение фона по марганцу в 1,9 раза, никелю – 5 раз. Для остальных металлов превышение фона составило по Fe в 37 раз, Cu – 12 раз, Zn – 18 раз, Pb – 1,4 раза, Co – 2 раза.

При корреляционном анализе валовых содержаний металлов в образцах отложений Ириклинского водохранилища выявлена достоверная связь сильной степени между Cu и Pb (r = 0,95). Некоторые авторы полагают, что в реакциях комплексообразования свинца (II) с «водным гумусом» в качестве конкурирующего металла выступает Cu (II). Сопоставление констант устойчивости гуматных и фульватных комплексов свинца и меди свидетельствует о более прочном связывании последнего металла [4].

Наличие источника антропогенного воздействия на водные системы обуславливает накопление геохимических ассоциаций в донных отложениях (табл. 3).

Таблица 3

Геохимические ассоциации тяжелых металлов

в донных отложениях Ириклинского водохранилища

|

Точка отбора |

Порядок значений Кс химических элементов |

Показатели состояния |

||||

|

100–30 |

30–10 |

10–3 |

< 3 |

Zc |

Zст |

|

|

Уральское |

Cu, Zn |

Fe |

Ni, Co |

Mn, Cd, Pb |

178 |

156 |

|

Покровка |

Zn, Fe |

Cu |

Ni, Co |

Mn, Cd, Pb |

108 |

55 |

|

Чапаевка |

Cu, Zn, Fe, Co |

Ni |

Mn, Cd, Pb |

55 |

39 |

|

|

Таналык |

Fe |

Cu, Zn |

Ni, Co |

Mn, Cd, Pb |

72 |

34 |

Анализ содержаний металлов в донных осадках урбанизированных районов водохранилища показал, что в грунтах створа Уральское активно протекали процессы аккумуляции по меди (Кс = 82) и цинку (Кс = 64). В донных отложениях створа Покровка наблюдалось интенсивное накопление железа (Кс = 53) и цинка (Кс = 32). Высокая степень аккумуляции (Кс = 37) характерна для железа в створе Таналык. Для осадков створа Чапаевка металлов, склонных к накоплению, не выявлено (1,2 ≤ Кс ≤ 17).

По интенсивности накопления тяжелых металлов в донных отложениях створ Уральское относится к территории с чрезвычайно опасным уровнем техногенного загрязнения и очень опасной степенью санитарно-токсикологической опасности. Осадки остальных створов характеризовались опасными уровнем загрязнения и степенью санитарно-токсикологической опасности.

Выводы

Таким образом, на левом берегу северной части Ириклинского водохранилища происходит перераспределение концентраций изученных металлов в донных отложениях, обусловленное изменением гидродинамического режима водоема и геохимическими условиями района исследования [1, 6]. Изменение состава грунтов водохранилища, возможно, связано с влиянием удобрений, пестицидов и техники, применяемых в процессе сельскохозяйственной деятельности человека, а также органическими стоками животноводческих комплексов, расположенных вблизи водоема. Характерными источниками загрязнения водохранилища являются сельские населенные пункты, как правило, не имеющие санитарно-гигиенического обустройства, централизованной системы канализации и очистных сооружений [9].

Рецензенты:

Суюндуков Я.Т., д.б.н., профессор, директор ГАНУ «Институт региональных исследований», г. Сибай;

Янтурин С.И., д.б.н., профессор, заведующий кафедрой экологии Сибайского института (филиала) ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Сибай.

Работа поступила в редакцию 07.05.2014.

Библиографическая ссылка

Семенова И.Н., Кужина Г.Ш., Ягафарова Г.А., Аминева А.А. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ИРИКЛИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА // Фундаментальные исследования. 2014. № 6-7. С. 1418-1422;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34353 (дата обращения: 30.12.2025).