За последнее десятилетие рядом авторов [3, 5, 7, 8] было справедливо отмечено значительное увеличение психоневрологических нагрузок у военнослужащих (ВС) в военно-учебном процессе. В этой связи у молодых ВС с признаками нервно-психических нарушений зачастую возникают трудности адаптации к условиям военной службы, проявляющиеся в нарушении воинской дисциплины, снижении профессиональной эффективности, гармоничности межличностных отношений и социального статуса. В условиях армейской службы это приводит к негативным последствиям: суицидальным попыткам, возникновению конфликтов внутри воинского коллектива, самовольному оставлению части. Данный факт требует большего внимания, к состоянию здоровья ВС, которое должно предъявляться к психическому состоянию лиц, проходящих срочную военную службу.

В этой связи повышается интерес к проблеме диагностики психоневрологических состояний, которые могут возникнуть у ВС в процессе военно-учебной деятельности в разные сроки прохождения службы.

Цель исследования ‒ изучить психоневрологическое состояние у военнослужащих в разные сроки службы.

Материалы и методы исследования

Нами проанализировано психоневрологическое состояние у ВС срочной службы за период 2010 по 2012 году. Обследовано 90 военнослужащих по призыву в различные сроки службы, а также в условиях учебно-боевой подготовки. 1 группу составили военнослужащие (ВС), которые прослужили 3 месяца – 50 человек, 2 группу составили ВС после 9 месяцев службы – 40 человек. Контрольную группу составили 25 молодых человек того же возраста, которые на момент осмотра не были призваны к военной службе, без отягощенной неврологической симптоматики. Всем ВС проводился клинико-неврологический осмотр с оценкой вегетативного и психологического статуса. Подробно изучался анамнез. Отбор военнослужащих для проведения исследования проводился простой слепой выборкой. Нами учитывался тот факт, что ранее все призывники на врачебно-призывной комиссии были признаны годными к строевой службе по категории «А». Средний возраст обследованных военнослужащих составил 18,5 ± 0,3 года.

Были изучены возможные скрытые уровни тревоги, депрессии, астении у ВС. Использовалась шкала Бека и Гамильтона. Критерием тяжести депрессии по шкале Гамильтона служили: легкая депрессия – 14–17 баллов, умеренная депрессия – 18–25 баллов, тяжелая депрессия – более 25 баллов. Для оценки депрессии использовалась шкала Бека, где диагноз считался установленным, если общий балл был больше 19 [2].

Также нами использовалась субъективная шкала оценки астении (MFI-20). Оценка шкалы является суммой баллов отдельных составляющих ее пунктов у каждого больного в интервале от 4 до 20 баллов. Наивысший балл отражает самую высокую тяжесть астении. Подсчет баллов велся по 5 шкалам: общая астения, физическая астения, пониженная активность, снижение мотивации, психическая астения. Сумма баллов больше 12 хотя бы по одной шкале – основание для диагноза астения.

Использовалась шкала реактивной и личностной тревожности (по тесту Спилбергера). Большинство из известных методов измерения тревожности позволяет оценить или личностную, или состояние общей тревожности, либо более специфические реакции. Единственной методикой, позволяющей дифференцированно измерять тревожность и как личностное свойство, и как состояние, является методика, предложенная Ч.Д. Спилбергером. На русском языке его шкала была адаптирована Ю. Л. Ханиным (1976). Сумма меньше 30 – это показатель низкой тревожности, 31–45 – умеренная тревожность, 46 и более – высокая тревожность.

Статистическая обработка проводилась с использованием параметрических и непараметрических методов исследования, с использованием достоверности по Стьюденту.

Результаты исследования и их обсуждение

Проведенное нами исследование позволило выявить депрессивные компоненты с проявлением функциональной астении непсихотического характера. Среди ВС преимущественно 1 группы была отмечена плохая концентрация внимания, быстрая истощаемость при умственной нагрузке, рассеянность, снижение настроения и активности, вялость и общая слабость. К моменту исследования длительность указанных проявлений составляла в среднем 1,7 месяца.

Деятельность надсегментарных вегетативных образований отличается интегративным характером для обеспечения целостного поведенческого акта. Так, в стрессовой ситуации происходит мобилизация эндокринной системы, возрастает и перераспределяется мышечный тонус, изменяются пороги болевой чувствительности и, естественно, и что самое главное, возникают изменения в эмоционально-поведенческой сфере (тревога, страх, агрессия, подавленность и т.д.) [2, 6]. Это позволяет утверждать, что на уровне надсегментарных вегетативных образований целесообразно рассматривать синдромы дезадаптации, т.е. неадекватное по интенсивности и длительности включение эмоциональных, вегетативных, моторных, эндокринных функций с учетом нового статуса для молодых людей в виде срочной воинской службы, новых условий жизни, что является, по сути, стрессовым состоянием. Данное положение легло в основу оценки процессов дезадаптации на основе клинических результатов вегетативной дисфункции и нервно-психических проявлений у ВС срочной службы.

Объективное клинико-неврологическое обследование позволило выявить отсутствие органической неврологической микросимптоматики у ВС. В обеих исследуемых группах нами было отмечены преимущественно проявления вегетативной дисфункции, которая проявлялась в виде дистальной акрогипотермии, дистальным и диффузным гипергидрозом или их сочетанием, сердцебиением, ощущением общего жара, зябкостью, ощущением парастезий в конечностях и т.д. Вместе с тем признаки нарушения вегетативной регуляции на сегментарном уровне, свидетельствующие о смешанной дисфункции или преобладании симпатических влияний в 1 группе были выявлены у 46 (92 %), во 2 группе у 13 (32,5 %) ВС (в контрольной группе у 6 (24 %) обследованных).

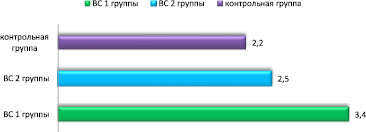

Диссомнические проявления, которые были выявлены ходе опроса ВС как фактор проявления тревоги/тревожности, проявления депрессии, имели место у 24 (48 %) ВС 1 группы, и в 5 (12,5 %) случаях 2 группы. Преимущественно у ВС 1 группы были отмечены симптомы быстрой утомляемости и снижения работоспособности. В 34 % (17 случаев) ВС испытывали чувство беспокойства, тревожности, а в ряде случаев чувство страха и другой психоневротической симптоматики. При этом количество признаков вегетативной дисфункции на одного военнослужащего в 1 группе составило в среднем 3,4 ± 1,9 (рис. 1).

Как видно из рисунка, среднее количество сопутствующих симптомов вегетативной дисфункции у военнослужащих 1-й группы было достоверно (р < 0,01) выше относительно контрольной группы. Важно отметить, что выявленные нами при изучении состояния вегетативной нервной системы у ВС 1-й группы надсегментарные расстройства отличались полисистемностью и высокой степенью выраженности синдрома вегетативной дистонии с симпатикотоническим преобладанием, с достоверным (p < 0,05) отличием от показателей контрольной группы. Во 2-й группе достоверных различий найдено не было.

Другим аспектом оценки состояния психического здоровья ВС является оценка уровня нервно-психических нарушений (НПН) [1, 2, 9, 10]. Следует отметить, что НПН является собирательным понятием и в полной мере отражает наличие вегетативных дисфункций, доклинических форм девиантного поведения, а также невротических нарушений, которые могут представлять потенциальную возможность развития у молодых ВС процессов дезадаптации при возможных высоких психических и физических нагрузках.

Рис. 1. Среднее количество сопутствующих симптомов вегетативной дисфункции у военнослужащих в разные сроки службы

Проведенная нами оценка уровня и степени депрессии у ВС с использованием шкалы Бека дала возможность оценить в количественном эквиваленте степень возможных депрессивных состояний. Полученные результаты указывали на некоторое повышение уровня состояния депрессии у ВС 1 группы относительно второй и контрольной групп. Характер данных изменений представлен в табл. 1.

Таблица 1

Показатели депрессии по используемой шкале Бека у военнослужащих в разные сроки службы и лиц контрольной группы

|

Уровень депрессии |

Обследованные пациенты |

Группа контроля |

||||

|

1 группа (n = 50) |

% % |

2 группа (n = 40) |

% % |

(n = 25) |

% % |

|

|

Норма |

5 |

20 |

29 |

72,5 |

21 |

84 |

|

Мягкая |

23 |

46 |

8 |

20 |

3 |

12 |

|

Умеренная |

6 |

12 |

3 |

7,5 |

1 |

4 |

|

Сильная |

1 |

2 |

– |

– |

– |

– |

|

Максимальная |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

Примечания: 1 группа – ВС после 3-х месяцев службы, 2 группа – ВС после 9 месяцев службы.

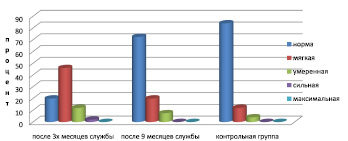

Из полученных результатов видно, что степень депрессии носила сильный характер лишь в одном случае (личные переживания), во всех остальных случаях депрессивные компоненты носили мягкий или умеренный характер с преобладанием у ВС, прослуживших не более 3 месяцев (1 группа), относительно контрольной группы. Также следует отметить, что в 1-й группе наблюдается сдвиг депрессии до мягкого уровня относительно контроля; во 2-й группе распределение по уровню депрессии практически сопоставимо с контрольной группе.

С учетом полученных данных, на наш взгляд, первостепенным и основополагающим является оценка причин, которые могут послужить следствием возникновения НПН. Нами отмечено, что у большинства ВС имело место сочетание как минимум двух стрессовых/провоцирующих факторов.

На рис. 2 графически представлены депрессивные проявления по шкале Бека среди ВС разных сроков службы и контрольной группы.

Шкала Гамильтона позволила дополнительно провести исследование для уточнения степени депрессии. Так, нами было зафиксированы у 76 % ВС 1 группы разные степени депрессии, у 2 группы количество ВС составило 25 %, что было сопоставимо с показателями по шкале Бека. Проявление тяжелой депрессии выявлено не было.

Рис. 2. Выраженность депрессии по шкале Бека у обследованных ВС разных сроков службы и у лиц контрольной группы

Проведенное исследование по шкале Спилбергера позволило отметить повышение уровня личностной и реактивной тревоги до умеренного уровня преимущественно у военнослужащих первой группы. Результаты исследования представлены в табл. 2.

Таблица 2.

Показатели уровня личностной тревожности у ВС в разные сроки службы и контрольной группы

|

Уровень личностной тревоги |

Обследованные пациенты |

Группа контроля |

||||

|

1 группа (n = 50) |

% % |

2 группа (n = 40) |

% % |

(n = 25) |

% % |

|

|

Норма |

7 |

14 |

29 |

72,5 |

20 |

80 |

|

Низкая |

17 |

34 |

9 |

22,5 |

4 |

16 |

|

Умеренная |

26 |

52 |

2 |

5 |

1 |

4 |

|

Высокая |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Примечание: 1 группа – ВС после 3-х месяцев службы; 2 группа – ВС после 9 месяцев службы. Сумма меньше 30 – показатель низкой тревожности, 31–45 – умеренная тревожность, 46 и более – высокая тревожность.

Как видно из представленной таблицы наиболее значимые изменения уровня личностной тревоги были выявлены у ВС 1 группы относительной второй и контрольной групп. Так, низкий уровень тревоги в 1 группе был выявлен в 34 % (17 случаев), тогда как во 2-й группе этот показатель равнялся 22,5 % (9 случаев) (контроль 16 %). Следует отметить, что у 26 (52 %) ВС 1 группы был выявлен умеренный уровень тревожности, во 2-й группе он составил 5 % (2 случая) (контрольная группа 4 %).

Другим критерием психического и физического состояния военнослужащих может считаться наличие астении. В этой связи было проведено исследование по шкале субъективной оценки астении (MFI-20), где нами учитывалась общая астения (ОА) (вопросы № 1, 5, 12, 16); пониженная активность (ПА) (вопросы № 3, 6, 10, 17); снижение мотивации (СМ) (вопросы № 4, 9, 15, 18); физическая астения (ФА) (вопросы № 2, 8, 14, 20); психическая астения (ПА) (вопросы № 7, 11, 13, 19). Полученные результаты отражали разную степень астении у ВС. Результаты представлены в таб. 3.

По шкале «общая астения» (ОА) общий счет у 45 обследованных военнослужащих варьировался в 1 группе от 34 до 61 баллов (средний 49,5 ± 3,24). Во 2-й группе средний балл у 12 ВС составил 36,4 ± 2,71. Результаты по другим шкалам позволили отметить следующую закономерность, где нами отмечен высокий процент ВС 1-й группы с разной степенью астенизации по всем шкалам. Следует отметить значительное снижение количества ВС с признаками астении, сроки службы которых составляли более 9 месяцев.

Исследование позволило отметить, что НПН были выявлены у 19 (38 %) ВС 1 группы и у 7 (17,5 %) ВС 2 группы, которые проявлялись в виде невротических, а также поведенческих и эмоциональных расстройств, которые в среднем появлялись спустя 2,5 недели после начала службы. У 7 (14 %) ВС 1-й группы эти же расстройства частично отмечались в анамнезе, но к моменту исследования были компенсированы. У 31 (62 %) ВС этой же группы были выявлены коморбидные соматические расстройства, у большинства которых это были хронические заболевания ЛОР-органов, не нуждающиеся в активной терапии.

Таблица 3

Показатели субъективной оценки астении по шкале (MFI-20) у военнослужащих в разные сроки службы и контрольной группы

|

Исследуемые показатели |

Обследованные пациенты |

Группа контроля |

||||

|

1 группа (n = 50) |

% % |

2 группа (n = 40) |

% % |

(n = 25) |

% % |

|

|

Общая астения |

45 |

90 |

12 |

30 |

5 |

20 |

|

Пониженная активность |

36 |

72 |

14 |

35 |

3 |

12 |

|

Снижение мотивации |

29 |

58 |

3 |

7,5 |

1 |

4 |

|

Физическая астения |

33 |

66 |

9 |

22,5 |

2 |

8 |

|

Психическая астения |

41 |

82 |

11 |

27,5 |

6 |

24 |

Примечание: 1 группа – ВС после 3-х месяцев службы; 2 группа – ВС после 9 месяцев службы. В норме общее количество баллов не должно превышать 20–30.

Таким образом, проведенное исследование позволило оценить психоневрологическое состояние у ВС в разные сроки службы. Отмечено, что военнослужащие со сроком службы не более 3 месяцев испытывают психопатологические проявления разной степени выраженности в отличие от ВС со сроком службы более 9 месяцев. Отмечено, что ВС 1-й группы более значимо подвержены тревожно-астеническим состояниям.

К сожалению, в настоящее время в военной медицине психоневрологическую устойчивость расценивают с точки зрения клинической нормологии, что, на наш взгляд, не со всех позиций является справедливым с учетом того, что уже низкий уровень ПНУ необходимо расценивать как доклинические психопатологические состояния.

Заключение

В ходе исследования было выявлено напряжение механизмов адаптации в виде повышения уровня астении и тревоги. Наиболее значимыми данные изменения были у военнослужащих со сроком службы не более 3 месяцев со стабилизацией данных параметров по мере прохождения службы.

Результаты исследования позволяют утверждать, что через три месяца службы астения у ВС проявляется как в физической, так и в психической сферах, а спустя 9 месяцев службы астения ограничивается преимущественно только физической сферой. Данный факт позволяет предположить, что истощение в психической сфере со временем практически нивелируется, сохраняясь, но уменьшаясь при этом в части физического утомления.

Дизрегуляция вегетативной нервной системы приводит к повышению риска дезадаптации, что в свою очередь дополнительно может запускать каскад психопатологических состояний.

При отборе военнослужащих в разные рода войск в настоящее время следует более детально подходить к формированию воинских подразделений с учетом психоневрологической устойчивости, что позволит избежать трудностей адаптации ВС.

Рецензенты:

Христофорандо Д.Ю., д.м.н., доцент, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, г. Ставрополь;

Cтародубцев А.И., д.м.н., профессор, кафедра неврологии Ставропольского государственного медицинского университета, г. Ставрополь.

Работа поступила в редакцию 10.09.2013.

Библиографическая ссылка

Карпов С.М., Малеванец Е.В., Калоев А.Д., Шевченко П.П., Соломонов А.Д., Киреева О.Г. ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В РАЗНЫЕ СРОКИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ // Фундаментальные исследования. 2013. № 9-4. С. 655-660;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=32489 (дата обращения: 08.01.2026).