Системная красная волчанка (СКВ) сохраняет статус важной проблемы для современной ревматологии. Неясность патогенеза, неопределенность в отношении прогноза, быстрое снижение функциональных способностей пациентов, необходимость постоянного приема медикаментов и их недостаточная эффективность приводят больных к утрате профессиональной независимости, к значительным психосоциальным проблемам и ухудшению качества жизни. При этом личность больного изменяется как вследствие прямого воздействия заболевания, так и в результате переживания пациентом своего состояния. Именно личностный аспект реакции на болезнь лежит в основе формирования внутренней картины болезни, которая может значительно трансформировать клинику заболевания и оказывать негативное влияние на эффективность терапевтических мероприятий [6, 7].

Целью нашего исследования было изучение роли психологических характеристик личности больных, типов и напряженности механизмов психологической защиты в формировании внутренней картины болезни при СКВ.

Материалы и методы исследования

Под наблюдением находилось 87 пациентов с СКВ. Среди обследованных больных подавляющее большинство составили женщины (82,8 %), средний возраст составил 35,33 ± 1,77 года. При проведении психологического исследования использовались следующие методики: для оценки клинико-психологических особенностей больных СКВ применялась методика формализованной оценки невротических проявлений [3]; для изучения локуса контроля был выбран опросник уровня субъективного контроля – УСК [1]; для изучения типов психологических защит использовался опросник «Индекс жизненного стиля» [4].

Результаты исследования и их обсуждение

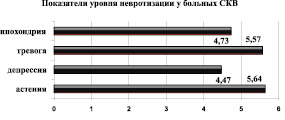

В результате проведенных исследований было установлено, что развитие СКВ сопровождается формированием невротических расстройств, которые представлены в большей степени астенией и тревогой, и в меньшей степени ‒ депрессией и ипохондрией (рис. 1). Основными клиническими проявлениями при этом являются повышенная утомляемость, возбудимость, эмоциональная неустойчивость и тревога.

Рис. 1. Показатели уровня невротизации у больных СКВ

Наряду с этим были выявлены факторы, предрасполагающие к развитию невротических расстройств при СКВ. Во-первых, это активность самого заболевания. Проведенный корреляционный анализ показал наличие прямой слабо-умеренной связи между данной характеристикой и выраженностью астении (r = 0,34 при p = 0,005), депрессии (r = 0,32 при p = 0,014) и тревоги (r = 0,3 при p = 0,046). Причем наиболее высокие показатели по шкале астении отмечались у больных со второй степенью активности патологического процесса (6,56 балла), а при третьей степени активности на первый план выступают депрессия и тревога (6,97 и 7,41 баллов, при p < 0,05). Во-вторых, длительность заболевания, которая прямо коррелирует со всеми шкалами теста УНП. И, наконец, возраст больных, имеющий аналогичную связь, то есть, чем больше длительность заболевания и старше больной, тем более выражены у него невротические расстройства.

Концепция локус-контроля была разработана, чтобы объяснить ожидания субъектов в отношении факторов, которые могут влиять на их болезнь. Два типа локус-контроля были предложены:

1) внутренний, в тех случаях, когда субъекты убеждены, что они могут влиять на события своими собственными силами;

2) внешний, когда они чувствуют, что события, происходящие с ними, относятся к таким неконтролируемым факторам, как случай, судьба или просто удача [2, 3].

Локус-контроль как свойство личности, определяющее направленность ее социальной ответственности, способен трансформировать отдельные звенья механизмов восприятия и психологической переработки проблемных жизненных ситуаций.

Показатели уровня субъективного контроля (локус-контроля) у пациентов с СКВ представлены в таблице.

Показатели локуса контроля в группах больных СКВ

|

Больные СКВ (N = 87) |

Муж. СКВ (N = 15) |

Жен. СКВ (N = 72) |

I акт. СКВ (N = 29) |

II акт. СКВ (N = 50) |

III акт. СКВ (N = 8) |

|

|

Ио |

3,37 ± 0,31 |

3,14 ± 0,29 |

3,43 ± 0,36 |

4,15 ± 0,28 |

3,43 ± 0,32 |

1,51 ± 0,21 |

|

Ид |

5,11 ± 0,31 |

5,23 ± 0,45 |

5,12 ± 0,35 |

6,23 ± 0,41 |

5,17 ± 0,33 |

4,13 ± 0,28 |

|

Ин |

3,63 ± 0,34 |

3,04 ± 0,28 |

3,76 ± 0,23 |

4,37 ± 0,19 |

3,62 ± 0,29 |

2,2 ± 0,19 |

|

Ис |

5,37 ± 0,34 |

5,12 ± 0,33 |

5,39 ± 0,41 |

6,14 ± 0,32 |

5,23 ± 0,45 |

5,14 ± 0,39 |

|

Ип |

3,42 ± 0,34 |

4,25 ± 0,28* |

2,63 ± 0,25* |

3,21 ± 0,31 |

3,62 ± 0,35 |

2,9 ± 0,23 |

|

Им |

4,84 ± 0,25 |

3,65 ± 0,34 |

5,17 ± 0,42 |

5,86 ± 0,39 |

5,14 ± 0,28 |

1,89 ± 0,24* |

|

Из |

3,31 ± 0,32 |

3,53 ± 0,24 |

3,13 ± 0,23 |

3,84 ± 0,35 |

3,54 ± 0,24 |

1,28 ± 0,24 |

Примечание. * – p < 0,05.

Больные СКВ обнаруживают выраженную тенденцию к экстернальности (снижение уровня субъективного контроля) в общей сфере, а также в сферах неудач (3,63 ± 0,34), производственных отношений (3,42 ± 0,21), межличностного взаимодействия и особенно в отношении к здоровью (3,31 ± 0,32). Роль больного, усваиваемая в той или иной мере большинством пациентов, формирует чувство беспомощности, потребность в сочувствии и опеке окружающих, надежду на то, что облегчение состояния явится результатом воздействия внешних факторов (помощь врача), а то и счастливого случая. Эти изменения имеют немалое клиническое значение, утяжеляя клиническую симптоматику и препятствуя осуществлению терапевтических мероприятий. Выявленная деформация мотивационной сферы личности является важным компонентом состояния «наученной беспомощности» [6], при которой ожидание неудачи в деятельности начинают приобретать для человека большую эмоциональную значимость и личностный смысл, чем само достижение цели.

При попарном сравнении групп больных СКВ (мужчины и женщины; степень активности заболевания – I, II и III) удалось установить следующие достоверные различия между характеристиками локуса контроля: мужчины более интернальны (повышение локуса контроля) (р < 0,05) в производственной сфере, чем женщины. Кроме того, наблюдалось достоверное смещение локуса контроля в экстернальную сторону (понижение) в отношении здоровья при повышении степени активности заболевания. При анализе показателей интернальности в подгруппах больных СКВ с высоким уровнем невротизации отмечено, что по мере повышения уровня депрессии снижаются показатели по шкалам общей интернальности Ио (2,42 ± 0,24 при p < 0,05), интернальности в отношении достижений Ид (3,53 ± 0,23 при p < 0,05) и интернальности в области межличностных отношений Им (3,36 ± 0,26 при p < 0,05). Также при высоком уровне тревоги наблюдаются более низкие показатели Им (3,87 ± 0,27 при p < 0,05). Вместе с тем проведенный корреляционный анализ показателей депрессии, тревожности и локуса контроля показал, что между этими показателями существует умеренная обратная корреляционная связь. Это позволяет предположить, что в структуре и иерархии источников депрессии и тревоги одно из центральных мест занимает беспокойство по поводу достижений и межличностных отношений в связи с опосредованным фактом имеющегося заболевания.

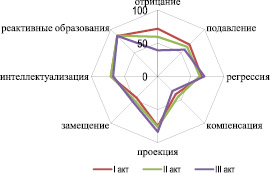

Результаты исследований свидетельствуют о напряженном действии у больных СКВ механизмов, обеспечивающих психологическую переработку связанных с болезнью проблемных ситуаций.

Рис. 2. Механизмы психологической защиты у больных СКВ

Проведенное обследование показало, что в группе обследованных больных СКВ отмечается достаточно выраженная напряженность следующих типов психологических защит: «Реактивные образования-гиперкомпенсация» (86,5 ± 1,9 баллов по процентильно нормализованной шкале), «Проекция» (76,8 ± 2,9), и, в меньшей степени, «Интеллектуализация» (70,4 ± 3,2) и «Регрессия» (64,8 ± 3,2) (рис. 2). Показатели напряженности по другим типам защит значительно вариабельнее. Анализ распределения больных по доминирующим типам свидетельствует, что основным типом защиты в 28,7 % случаев является «Реактивные образования». В 19,5 % случаев доминировало «Отрицание». Третьим по распространенности являются типы психологических защит «Проекция» и «Интеллектуализация», которые используются больными как доминирующие с одинаковой частотой (16,1 %). В то же время «Регрессия» и «Вытеснение» встречались соответственно у 8,1 и 6,9 % больных СКВ. И только в одном случае было зарегистрировано использование в качестве основного типа «Компенсации». Ппреимущественный выбор и существенное напряжение перечисленных доминирующих ПЗ указывает на значимое фрустрирующее влияние болезни на систему отношений личности и своеобразное «интенсивное» использование ПЗ при глубинно-личностном реагировании на конфликтные ситуации. Вероятнее всего, это связано с тем, что у больных СКВ проецируемые импульсы и эмоции, как правило, имеют негативный оттенок и интенсивные попытки исправить или как-то восполнить физическую или психическую неполноценность приводят к использованию менее зрелых форм поведения.

Полученные нами результаты определяют существенную роль психосоматических компонентов в патогенетических механизмах течения СКВ и могут рассматриваться в аспекте формирования так называемого «порочного круга», когда болезнь оказывает патологическое влияние на особенности личности, а сформированные личностные характеристики, в свою очередь, усугубляют течение заболевания. Можно предположить, что в основе развития психологических нарушений у больных СКВ лежит теория «наученной беспомощности», которая относится к поведенческому паттерну, характеризующемуся неспособностью к совладанию со стрессорными ситуациями, что происходит от убеждения человека в том, что невозможны никакие эффективные решения для устранения или уменьшения источника стресса.

Многочисленные исследования, проведенные как на животных, так и на людях, показали, что организм, подвергшийся неприятным воздействиям, которые он не может контролировать в одной экспериментальной ситуации, часто отчетливо избегает контролируемых неприятных стимулов и в других экспериментальных ситуациях [5]. Гипотеза заключается в том, что вслед за начальным воздействием неконтролируемых неприятных стимулов у этих организмов развивается ожидание (то есть научение) того, что их ответные реакции никак не повлияют на неприятные события и в будущих ситуациях. Как следствие этого, когда позднее они встречаются со стрессорными событиями, которые они в состоянии контролировать, они имеют тенденцию вести себя «беспомощным» образом, что характеризуется тремя важными недостатками. Мотивационные недостатки состоят в торможении произвольного поведения или в пассивности. Когнитивные недостатки включают нарушение обучения новым формам ответных реакций, которые могли бы восстановить контроль над стрессорными событиями. И эмоциональные недостатки первоначально состоят в тревожности, а позднее и в депрессии [2].

Пациенты с СКВ могут быть особенно склонны к убеждению в том, что их заболевание находится вне пределов их эффективного контроля вследствие того, что причина и лечение болезни неизвестны, патогенез не полностью понятен и течение заболевания и его окончательный исход невозможно прогнозировать. Эти пациенты считают, что, несмотря на все их усилия и возможности совладания, которые они могут использовать, они все равно будут не в состоянии существенно уменьшить боль, функциональные нарушения или другие последствия заболевания. Это восприятие неконтролируемости ситуации может привести больных к переживанию эмоциональных, мотивационных и когнитивных недостатков, связанных с наученной беспомощностью, которые взаимодействуют между собой и усиливают друг друга. Они также укрепляют убеждение пациентов в том, что они не способны контролировать заболевание и могут привести к дезадаптивному поведению, такому как несоблюдение режима лечения, надежде на шарлатанские методы лечения и избыточный прием анальгетиков, снотворных и седативных лекарственных препаратов. Неизбежная неудача такого поведения в попытке пациентов справиться с их заболеванием способствует усилению ощущения беспомощности и недостатков, связанных с беспомощностью.

Заключение

Таким образом, характер психологической адаптации пациентов с СКВ способствует формированию недостатков, свойственных состоянию «наученной беспомощности», которая является основным поведенческим паттерном, приводящим к социальной и психологической дезадаптации. Психологическое обследование пациентов необходимо для своевременного подключения различных психотерапевтических методов, а также для разработки лечебно-реабилитационных программ с целью повышения способностей больных СКВ адаптироваться к новым условиям жизни.

Рецензенты:

Немцов Б.Ф., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии Кировской государственной медицинской академии, г. Киров;

Зборовский А.Б., д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Волгоградского государственного медицинского университета, г. Волгоград.

Работа поступила в редакцию 08.10.2013.

Библиографическая ссылка

Грехов Р.А., Харченко С.А., Сулейманова Г.П., Зборовская И.А. МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ // Фундаментальные исследования. 2013. № 9-4. С. 616-620;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=32481 (дата обращения: 08.01.2026).