Прогресс в изучении системной склеродермии (ССД) за последние 30 лет обусловил значительную эволюцию в представлениях об этом заболевании. Несмотря на то, что современные методы лечения ССД, без сомнения, облегчают страдания больных, продлевают их активную трудовую и социальную жизнь, как правило, развитие болезни постепенно приводит к полной утрате трудоспособности, к изменению сложившейся системы жизненных стереотипов и привычной социальной среды для большинства людей и расширению зоны социальных конфликтов, создающих угрозу благополучию, а иногда и физическому существованию человека. В связи этим изучение психологических аспектов данной нозологии является одной из первостепенных задач, стоящих в одном ряду с вопросами этиопатогенеза и лечения, а подход к заболеванию с психосоматических позиций представляется одним из актуальных вопросов современной ревматологии.

Целью исследования настоящей работы явилось выявление психосоматических взаимосвязей между клиническими (активность и течение патологического процесса, возраст пациентов, продолжительность заболевания) и психологическими характеристиками (уровень невротических расстройств, субъективного контроля, механизмы психологической защиты).

Материалы и методы исследования

Для экспериментально-психологического исследования использовались методики, разработанные и адаптированные в лаборатории клинической психологии Санкт-Петербургского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева: опросник «уровня субъективного контроля» – УСК [1], опросник «Life style index» – LSI (Индекс Жизненного Стиля) [7], а также опросник «уровня невротизации и психопотизации» – УНП [5].

Диагноз ССД ставился на основании критериев Американской ревматологической ассоциации пересмотра 1982 года и в соответствии с классификацией ССД, предложенной Н.Г.Гусевой, после тщательного клинико-лабораторного и инструментального обследования пациентов [4]. Под наблюдением находилось 54 больных ССД, средний возраст пациентов составил 45,59 ± 1,65 лет. Основной контингент больных ССД был представлен женщинами (94,4 %). Анализ продолжительности заболевания показал, что стаж заболевания до 5 лет имели 26 % больных, 5–10 лет – 59,2 %, свыше 10 – 14,8 %. Средняя продолжительность болезни – 6,86 ± 0,41 года.

Результаты исследованияи их обсуждение

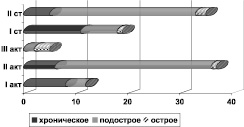

Структура группы больных ССД по характеру течения, степени активности и стадии патологического процесса представлена на рисунке.

Структура группы больных системной склеродермией по характеру течения, активности и стадии патологического процесса

Хроническое течение заболевания чаще встречалось при I степени активности (14,8 %), подострое – при II степени (55,5 %), а у больных с хроническим течением преобладала I стадия заболевания, с подострым течением – II стадия течения ССД.

Человека часто заботит: кто ответственен за исход того или иного жизненно важного для него события – он сам или судьба, рок, случай, либо иные, не поддающиеся контролю и управлению силы? И нередко за подобными стратегиями личности проступает ее склонность видеть источник управления своей жизнью преимущественно во внешней среде (экстернальный УСК), либо в себе самом (интернальный УСК). В целом уровень субъективного контроля является важной интегральной характеристикой личности, показателем взаимосвязи отношения к себе и окружающему миру. По мнению Роттера, предложившего эти термины, интернальность и экстернальность субъективного контроля являются устойчивыми свойствами личности, сформированными в процессе ее социализации [6].

При изучении средних значений уровня субъективного контроля (табл. 1) больные ССД обнаруживали выраженную экстернальность в общей сфере (Ио) и в сфере производственных отношений (Ип). В таких сферах, как здоровье (Из), неудачи (Ин) и достижения (Ид) также регистрировались тенденции к экстернальности. Наибольшие средние значения уровня субъективного контроля у больных ССД были обнаружены в сферах семейных (Ис) и межличностных отношений (Им).

Таблица 1

Средние значения показателей интернальности у больных ССД с различной активностью заболевания

|

Общая (М ± m) (N = 54) |

Активность заболевания |

Течение заболевания |

||||

|

I (М ± m) (N = 12) |

II (М ± m) (N = 37) |

III (М ± m) (N = 5) |

Подострое (М ± m) (N = 35) |

Хроническое (М ± m) (N = 16) |

||

|

Ио |

3,48 ± 0,23 |

3,88 ± 0,53 |

3,54 ± 0,26 |

1,92 ± 0,18* |

3,43 ± 0,32 |

3,21 ± 0,21 |

|

Ид |

4,59 ± 0,24 |

4,92 ± 0,48 |

4,59 ± 0,29 |

3,8 ± 0,43 |

4,17 ± 0,33 |

4,13 ± 0,28 |

|

Ин |

4,27 ± 0,22 |

4,33 ± 0,52 |

4,35 ± 0,26 |

2,80 ± 0,23* |

4,62 ± 0,29 |

3,8 ± 0,19 |

|

Ис |

5,26 ± 0,25 |

5,58 ± 0,62 |

5,24 ± 0,28 |

4,6 ± 0,41 |

5,23 ± 0,45 |

4,94 ± 0,39 |

|

Ип |

3,22 ± 0,2 |

3,33 ± 0,41 |

3,21 ± 0,27 |

3,0 ± 0,01 |

3,12 ± 0,35 |

2,9 ± 0,23 |

|

Им |

5,77 ± 0,18 |

6,0 ± 0,42 |

5,8 ± 0,21 |

4,0 ± 0,35 |

5,54 ± 0,28 |

3,89 ± 0,24* |

|

Из |

4,5 ± 0,28 |

4,16 ± 0,61 |

4,79 ± 0,35 |

2,6 ± 0,24* |

4,04 ± 0,24 |

3,58 ± 0,24 |

Примечание: * – р < 0,05. Ио – шкала общей интернальности; Ид – шкала интернальности в области достижений; Ин – шкала интернальности в области неудач; Ис – шкала интернальности в семейных отношениях; Ип – шкала интернальности в производственных отношениях; Им – шкала интернальности в области межличностных отношений; Из – шкала интернальности в отношении здоровья и болезни.

Согласно полученным результатам, у больных ССД с повышением активности заболевания (активность III) наблюдалось достоверное снижение уровня субъективного контроля (усиление экстернальности) в общей сфере, неудач и здоровья. При хроническом течении ССД достоверно снижался УСК только по шкале межличностных отношений.

В целом можно сделать вывод, что для больных с ССД в большей степени характерны тенденции к формированию экстернального контроля личности (Ио, Из, Ин, Ид). Это может отражать маловыраженную способность больных ССД преодолевать жизненные трудности, недостаточно развитое чувство ответственности по отношению к негативным событиям и ситуациям, наиболее пассивные позиции в отношении борьбы со своим заболеванием, нежелание придерживаться назначенного курса терапии, реже проявлять активность в отношении выполнения лечебно-профилактических мероприятий.

Также в результате проведенных исследований было установлено, что развитие ССД сопровождается формированием невротических расстройств, которые представлены в большей степени астенией, тревогой и ипохондрией (см. табл. 2). Основными клиническими проявлениями при этом являются повышенная утомляемость, возбудимость, эмоциональная неустойчивость и тревога. Повышение активности ССД способствовало достоверному повышению показателей астении, депрессии и ипохондрии.

Таблица 2

Динамика средних значений невротических расстройств у больных ССД с различной активностью заболевания

|

Группы больных ССД |

Общая группа (М ± m) (N = 54) |

Активность заболевания |

||

|

I (М ± m) (N = 12) |

II (М ± m) (N = 37) |

III (М ± m) (N = 5) |

||

|

Астения |

6,36 ± 0,28 |

6,36 ± 0,48 |

6,18 ± 0,35 |

8,78 ± 0,6* |

|

Депрессия |

4,98 ± 0,2 |

4,75 ± 0,36 |

5,67 ± 0,25* |

7,43 ± 0,67** |

|

Тревога |

6,63 ± 0,25 |

6,67 ± 0,5 |

6,57 ± 0,31 |

7,22 ± 0,73 |

|

Ипохондрия |

6,31 ± 0,26 |

6,48 ± 0,45 |

6,71 ± 0,32 |

7,53 ± 0,33* |

Примечание:* – p < 0,05; ** – p < 0,01.

Проведенный клинико-психологический корреляционный анализ показал наличие прямой умеренной связи между выраженностью ипохондрии и возрастом больных (r = 0,50 при p = 0,034). Длительность ССД прямо коррелировала с депрессией (r = 0,220 при р = 0,04) и ипохондрией (r = 0,262 р = 0,013).

Наличие невротической симптоматики у больных ССД указывает на присутствие внутриличностного конфликта, актуализируя использование поисковых и адаптивно-приспособительных механизмов, в частности, психологической защиты [7]. По мнению Л.И. Вассермана с соавт., основная функция психологической защиты заключается в обеспечении регулятивной системы стабилизации личности, направленной прежде всего на уменьшение эмоционально-аффективных проявлений, устранение препятствий к самореализации (фрустраторов, деблокирование актуальных потребностей и восстановление нарушенной системы отношений личности) [3].

Проведенный анализ распределения больных по доминирующим типам психологической защиты показал, что у 42,59 % больных вариантом выбора являлись «Реактивные образования». В 18,5 % случаев доминировала ПЗ «Интеллектуализация».

Результаты наших исследований свидетельствуют о напряженном действии у больных ССД механизмов психологической защиты. Наибольшую напряженность имела психологическая защита «Реактивное образование», среди других напряженно действующих защит следует отметить «Проекцию», «Вытеснение» и «Интеллектуализацию» (табл. 3).

Анализ изучения используемых больными ССД механизмов психологической защиты и анализ их динамики в зависимости от клинических особенностей заболевания показал, что информативные различия были получены в группе больных ССД с I и III степенью активности патологического процесса (p < 0,05). При I степени активности показатели напряженности таких психологических защит, как «Вытеснение» и «Регрессия» были достоверно ниже по сравнению со средними в общей группе, а достоверное наибольшее напряжение было отмечено по шкале «Интеллектуализация». В группе больных с III степенью активности достоверное наибольшее напряжение было отмечено по шкалам «Проекция» и «Замещение», а показатели напряженности такого психологического механизма защиты как «Отрицание» были достоверно ниже и приближены к средним значениям процентильно нормализованной шкалы опросника.

Таблица 3

Динамика средних значений напряженности психологических защит у больных ССД с различной активностью заболевания и длительностью течения

|

Типы психологических защит |

|||||||||

|

Группы |

A |

B |

C |

D |

E |

F |

G |

H |

|

|

Общая (N = 54) |

M m |

66,41 2,08 |

73,87 2,43 |

67,03 2,9 |

47,29 4,68 |

75,19 2,47 |

54,16 3,46 |

71,74 3,11 |

95,03 0,84 |

|

I акт. (N = 12) |

M m |

62,16 3,34 |

51,09 3,10** |

54,00 3,2* |

48,41 4,97 |

70,33 4,1 |

54,08 4,03 |

80,9 2,91* |

92,66 3,46 |

|

II акт. (N = 37) |

M m |

70,40 4,31 |

63,10 4,83 |

67,24 3,11 |

48,56 5,01 |

74,18 3,67 |

52,56 3,78 |

74,48 4,14 |

90,97 1,52 |

|

III акт. (N = 5) |

M m |

51,4 3,4* |

87,8 4,65 |

74,2 5,42 |

35,00 3,98 |

93,20 2,57* |

69,8 2,29* |

79,6 4,17 |

95,2 0,8 |

|

Длительность < 6 лет(N = 38) |

M m |

70,40 4,31 |

62,68 4,3* |

60,5 2,4 |

48,00 5,10 |

72,21 3,70 |

52,94 1,34 |

76,21 4,41 |

90,76 1,25 |

|

Длительность 6–10 лет(N = 15) |

M m |

56,90 3,1* |

74,26 4,1 |

79,66 2,9* |

47,53 3,7 |

82,53 4,2 |

55,26 2,99 |

77,02 5,91 |

93,80 1,3 |

Примечание: *– p < 0,05; ** – p < 0,01. А – отрицание, В – вытеснение, С – регрессия, D – компенсация, Е – проекция, F – замещение, G –интеллектуализация, H – реактивные образования.

Наиболее информативные различия были получены в группе больных ССД с I и III степенью активности патологического процесса (p < 0,05). В группе больных с I степенью активности показатели напряженности таких ПЗ как «Вытеснение» (В) и «Регрессия» (С) были достоверно ниже по сравнению со средними в общей группе, а достоверное наибольшее напряжение было отмечено по шкале ПЗ «Интеллектуализация» (G). В группе больных с III степенью активности достоверное наибольшее напряжение было отмечено по шкалам «Проекция» и «Замещение», а показатели напряженности такого психологического механизма защиты, как «Отрицание» были достоверно ниже и приближены к средним по нормативной выборке.

Также у больных ССД с увеличением длительности заболевания свыше 6 лет достоверно увеличивалась напряженность использования психологической защиты «Регрессия» и снижалась напряженность использования психологической защиты «Отрицание».

Корреляционной связи между напряженностью механизмов психологической защиты, длительностью заболевания и возрастом пациентов не установлено.

Кроме того, были исследованы корреляционные взаимосвязи уровня невротических расстройств и действующих в их основе механизмов психологической защиты. Показатели астении достаточно выраженно и прямо коррелировали с показателями психологической защиты типа «Вытеснение» (r = 0,60 при p = 0,008), «Регрессия» (r = 0,69 при p = 0,001) и «Реактивные образования» (r = 0,48 при p = 0,043); показатели депрессии с «Регрессией» (r = 0,53 при p = 0,023) и «Реактивными образованиями» (r = 0,48 при p = 0,04); тревога с «Вытеснением» (r = 0,51 при p = 0,029), «Регрессией» (r = 0,81 при p = 0,001) и «Замещением» (r = 0,62 при p = 0,005); ипохондрия с «Вытеснением» (r = 0,53 при p = 0,024), «Регрессией» r = 0,67 при p = 0,002) и «Реактивными образованиями» (r = 0,53 при p = 0,022).

Выявленное комплексное участие защитно-приспособительных механизмов в переработке и редуцировании невротических проявлений, на наш взгляд, может отражать повышенную потребность в сохранении внутриличностного гомеостаза у больных ССД. Также, учитывая отмеченный высокий уровень невротизации у больных ССД и параллельные тенденции к росту напряженности используемых психологических защит, можно сделать предположение о недостаточной эффективности работы этих механизмов.

Выводы

Результаты исследований позволяют указать, что психоэмоциональные проблемы весьма значимы у пациентов с ССД. Выявленные изменения не только в существенной мере способны изменять личность больного, но и ухудшать течение самого заболевания, препятствовать проведению адекватных терапевтических мероприятий, являясь целью психотерапевтического воздействия. Таким образом, своевременная диагностика и коррекция психологических нарушений у больных ССД может способствовать улучшению субъективного самочувствия больных, способствовать повышению эффективности проводимой терапии, улучшать социально-психологическую адаптацию пациентов, позитивно влиять на отдаленный прогноз заболевания.

Рецензенты:

Немцов Б.Ф., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии Кировской государственной медицинской академии, г. Киров;

Зборовский А.Б., д.м.н., академик РАМН, профессор кафедры госпитальной терапии Волгоградского государственного медицинского университета, г. Волгоград.

Работа поступила в редакцию 21.06.2013.

Библиографическая ссылка

Сулейманова Г.П., Рамкхелавон М.Б. ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ // Фундаментальные исследования. 2013. № 7-2. С. 407-411;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31849 (дата обращения: 16.02.2026).