На протяжении многих лет механические свойства костной ткани, а также механизмы, лежащие в основе их изменений при различных заболеваниях, представляют значительный научный и медицинский интерес [5, 10, 11]. Знание этих механизмов позволяет детальнее углубиться в процессы патогенеза заболеваний опорно-двигательной системы человека, что открывает новые перспективы в вопросах профилактики и лечения такой патологии, как остеоартроз крупных и мелких суставов, асептический некроз костей и многих других [5, 10, 3]. Кроме того, исследование механических свойств костей необходимо для улучшения качества материалов, применяемых при оперативном лечении травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Все внутренние фиксаторы и эндопротезы, используемые в остеосинтезе и при ортопедических операциях, должны обладать свойствами, максимально близкими по своим характеристикам человеческим костям [2, 5].

Значительная часть исследований направлена на изучение зависимости механических свойств костной ткани от состояния её на микроструктурном уровне [2, 4, 6, 9, 13]. Учитывая увеличение количества пожилого населения во всем мире, большое внимание уделяется вопросам изменения внутренней структуры кортикальной и губчатой кости в зависимости от возраста и при различных заболеваниях, таких как остеоартроз, ревматоидный артрит, остеопороз и т.п. [3, 10, 15].

Большая часть прямых (разрушающих) исследований, проводимых в области биомеханики костей, используют в качестве материала образцы, взятые у животных. Как правило, это бычьи [15], свиные, мышиные [7, 9], обезьяньи кости и т.д. Часть опытов проводится на биопсийном материале, взятом у человека. Однако чаще всего в таком случае образцы тканей берутся из гребня подвздошной кости, которая не является нагружаемой частью скелета, поэтому полученные в результате подобных исследований данные не в полной мере отражают состояние свойств костей из нагружаемых зон [6]. Также существенным недостатком значительной части аналогичных исследований является то, что материал, используемый в эксперименте, являлся высушенным. Однако известно, что характеристики сухого костного материала существенно отличаются от кости, не подвергавшейся высушиванию. Так, Dempster W.T. и Liddicoat R.T. в 1952 году экспериментально доказали, что высушивание кости увеличивает её прочность и модуль упругости при сжатии и растяжении на 25–30 % [8]. Проводимые в последние годы исследования также подтверждают высокую значимость гидратного слоя костной ткани в механизмах, определяющих механические свойства кости в физиологических условиях [3]. Эти данные показывают необходимость исследования образцов костной ткани, не подвергнутых высушиванию.

В [12] приведен обзор различных источников и отмечено, что здоровая губчатая ткань имеет следующие средние значения механических свойств при сжатии: модуль Юнга вдоль волокон составляет 600–1050 МПа, поперек волокон 375–600 МПа; предел прочности вдоль волокон 16–22 МПа, поперек волокон 7–13 МПа. Однако эти данные достоверны лишь при условии достаточно высокой условной плотности материала. В зарубежной литературе часто используют понятие «apparent density» (условная плотность), в зависимости от которой значения упругих и прочностных характеристик костной ткани рассчитываются математически. Данные о прочности костной ткани, полученные экспериментальным путём, имеются лишь в отношении высушенной компактной кости и относительно модуля Юнга имеют довольно широкий разброс значений в пределах от 427 МПа до 22 ГПа [1, 2, 3], а предела прочности 60–80 МПа [2]. При этом в эксперименте на высушенной компактной кости доказана разница значений поперёк (4,2–9,9 ГПа) и вдоль (8,7–16,5 ГПа) костных трабекул [2]. Это подтверждает данные об анизотропии костной ткани и, как следствие, предполагает аналогичные свойства для губчатой костной ткани, также имеющей в основе строения костную балку, пространственно ориентированную, как и в компактной кости, вдоль линий напряжённости.

Принимая во внимание всё вышесказанное, становится очевидным, что при проведении эксперимента необходимо учитывать анизотропию костной ткани и проводить испытания относительно оси нагрузки (вдоль её и поперёк) данного сегмента кости [1, 2, 15].

Несмотря на это, ряд учёных принимает губчатую костную ткань за изотропный материал [14], что также показывает неоднозначность и недостаточную изученность механических свойств костной ткани в норме и особенно при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Целью настоящей работы явилась экспериментальная оценка прочностных характеристик губчатой кости головки бедра (предел прочности и модуль упругости), пораженной коксартрозом или асептическим некрозом (АНГБ), с учетом ее анизотропных свойств.

Материалы и методы исследования

Для оценки прочностных характеристик губчатой кости мы использовали головки бедренных костей, полученные в результате операции тотального эндопротезирования тазобедренного сустава у пациентов с диагнозами «Идиопатический коксартроз 3 стадии», «Диспластический коксартроз 3 стадии» (по Н.С. Косинской), «АНГБ». Длительность заболеваний составляла в случае коксартроза 8 лет ± 3 года, а в случае АНГБ – 24 ± 6 месяцев.

Исследование выполнялось с соблюдением требований Хельсинской Декларации об экспериментах на материале, изъятом у человека.

Всего было отобрано 17 головок (табл. 1), которые сразу после удаления помещались в физиологический раствор, где находились в среднем 3 часа ± 45 минут, при комнатной температуре.

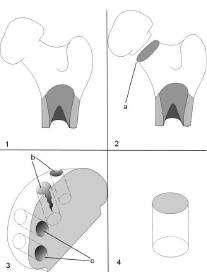

Головки распиливались фронтально на 2 части. Далее цилиндрической фрезой диаметром 9,5 мм из симметричных участков обеих частей головки вырезались образцы вдоль и поперёк предполагаемого хода костных трабекул (рис. 1).

Всего было получено 93 образца костной ткани (49 – поперёк костных трабекул и 44 – вдоль).

Для исследования они помещались в испытательную машину типа ИР 5057-50, предназначенную для проведения экспериментов на растяжение и сжатие материалов (рис. 2). Нагружение осуществлялось с помощью пресса путём приложения силы вдоль оси образца. Данные фиксировались при помощи блока измерения силы и блока измерения перемещений, что позволило определить величину, на которую возможно деформировать костный фрагмент до появления грубых изменений его структуры, и силу, которую необходимо для этого приложить.

Таблица 1

Характеристика экспериментального материала

|

Заболевания |

Число головок бедра |

Число образцов костной ткани |

Средняя длительность течения заболевания (гг.) |

Среднее время экспозиции в физ.растворе (ч) |

|

Идиопатический коксартроз |

10 |

64 |

8,7 |

3 |

|

Диспластический коксартроз |

3 |

18 |

6 |

2,3 |

|

АНГБ |

4 |

11 |

2 |

3,1 |

Рис. 1. Схема забора образца костной ткани:1 – бедренная кость; 2 – удаление головки бедренной кости (a-линия среза); 3 – уровни забора образцов вдоль (b) и поперёк(c) костных трабекул; 4 – готовый образец

Рис. 2 Схема работы испытательной машины

В ходе исследования были получены следующие данные:

1. Максимальное изменение длины образца в зоне упругих деформаций (ΔL).

2. Значение максимальной нагрузки в зоне упругости (Pупр).

3. Значение максимальной нагрузки, которую способен выдержать образец без разрушения (Pпр).

4. Тип разрушения образца.

Рассмотренный подход позволил провести оценку прочностных характеристик губчатой кости человека с наиболее распространенными заболеваниями тазобедренного сустава c учётом анизотропии кости.

Результаты исследования и их обсуждение

Эксперименты показали, что значения нагрузки, соответствующей пределу упругости и пределу прочности, практически одинаковые. При этом разрушение образцов костной ткани при сжатии во всех случаях сопровождалось образованием трещин под углом 45°, что соответствует характеристикам хрупких материалов. Наблюдаемый характер разрушения, соответствующий характеристикам хрупкого материала, также соответствует данным литературы [2].

Ниже приведены таблицы (табл. 2, 3, 4), отражающие результаты проведённого эксперимента.

Таблица 2

Результаты исследования образцов костной ткани поперек костных трабекул при коксартрозе

|

№ п/п |

L (мм) |

Pупр (Н) |

∆L (мм) |

Е (МПа) |

№ п/п |

L (мм) |

Pупр (Н) |

∆L (мм) |

Е (МПа) |

|

1 |

13,0 |

60 |

1,0 |

11,0 |

23 |

16,3 |

400 |

0,8 |

115,0 |

|

2 |

8,5 |

110 |

1,2 |

11,0 |

24 |

17,2 |

860 |

0,2 |

1044,0 |

|

3 |

11,5 |

690 |

1,0 |

112,0 |

25 |

16,9 |

530 |

0,4 |

316,1 |

|

4 |

14,0 |

750 |

1,0 |

148,2 |

26 |

15,2 |

490 |

0,2 |

525,6 |

|

5 |

13,5 |

450 |

0,6 |

142,9 |

27 |

13,2 |

270 |

0,2 |

251,5 |

|

6 |

10,1 |

530 |

0,7 |

107,9 |

28 |

17,0 |

670 |

0,7 |

229,7 |

|

7 |

14,0 |

340 |

0,8 |

84,0 |

29 |

11,0 |

330 |

0,7 |

73,2 |

|

8 |

16,1 |

430 |

0,8 |

122,1 |

30 |

18,0 |

110 |

0,7 |

39,9 |

|

9 |

14,5 |

150 |

1,4 |

21,9 |

31 |

12,0 |

340 |

1,0 |

57,6 |

|

10 |

16,4 |

160 |

0,2 |

185,2 |

32 |

16,0 |

480 |

0,7 |

154,9 |

|

11 |

16,4 |

610 |

0,1 |

1412,1 |

33 |

11,0 |

20 |

0,2 |

15,5 |

|

12 |

16,1 |

420 |

0,2 |

477,2 |

34 |

17,0 |

190 |

0,5 |

91,2 |

|

13 |

16,7 |

250 |

1,2 |

49,1 |

35 |

13,5 |

80 |

0,8 |

19,1 |

|

14 |

16,9 |

450 |

0,4 |

268,4 |

36 |

9,0 |

220 |

0,4 |

69,9 |

|

15 |

18,5 |

1070 |

0,3 |

931,4 |

37 |

14,0 |

170 |

0,6 |

56,0 |

|

16 |

17,1 |

1520 |

0,2 |

1834,4 |

38 |

12,0 |

40 |

0,4 |

16,9 |

|

17 |

14,8 |

760 |

1,0 |

158,8 |

39 |

12,5 |

72 |

0,7 |

18,1 |

|

18 |

14,8 |

270 |

0,4 |

141,0 |

40 |

14,5 |

430 |

0,6 |

146,7 |

|

19 |

14,8 |

660 |

0,3 |

459,6 |

41 |

14,0 |

880 |

0,5 |

347,8 |

|

20 |

14,8 |

580 |

0,3 |

403,9 |

42 |

15,0 |

300 |

0,5 |

127,0 |

|

21 |

13,0 |

230 |

1,2 |

35,2 |

43 |

12,0 |

590 |

0,7 |

142,8 |

|

22 |

18,0 |

790 |

0,1 |

2007,2 |

44 |

11,0 |

990 |

0,9 |

170,8 |

Образцы, взятые у пациентов с коксартрозом, имели значение модуля упругости поперёк волокон Е = 421 ± 105 МПа больше, чем вдоль Е = 330 ± 88 МПа (p < 0,05). Аналогичная картина просматривается и для показателя предела прочности [σ] = 36,2 ± 4 МПа поперёк волокон и [σ] = 27,7 ± 4 МПа вдоль соответственно (p < 0,05).

Образцы, взятые у пациентов с асептическим некрозом, имели значение предела прочности поперёк ([σ] = 46,9 ± 11,1 МПа) волокон также больше, чем вдоль ([σ] = 34,1 ± 8,3 МПа), а значение модуля упругости приблизительно одинаковым (Е = 140 ± 31 МПа против Е = 155 ± 30 МПа, p < 0,05).

Полученные характеристики губчатой кости во всех образцах отличались от свойств нормальной кости и были различны при коксартрозе и АНГБ. При изучении анизотропных свойств кости мы ожидали получить более высокие прочностные характеристики вдоль оси предполагаемого хода трабекул, однако в результате эксперимента этого не обнаружено. В случае коксартроза данные результаты могли получиться, на наш взгляд, в результате структурной дезорганизации костной ткани и перестройки костной архитектоники. Длительность течения коксартроза во всех случаях превосходила время естественной адаптивной перестройки костной ткани, которая проходила в условиях длительного существования фиксированной сгибательно-приводящей контрактуры. Это, в свою очередь, изменяло нормальное распределение линий напряженности в головке бедра, приближая их к горизонтальной плоскости, одновременно с этим происходила структурная дезорганизация губчатой кости из-за образования кист, формирования экзостозов и прочих процессов естественного течения дегенеративного заболевания.

Таблица 3

Результаты исследования образцов костной ткани вдоль костных трабекул при коксартрозе

|

№ п/п |

L (мм) |

Pупр (Н) |

∆L (мм) |

Е (МПа) |

№ п/п |

L (мм) |

Pупр (Н) |

∆L (мм) |

Е (МПа) |

|

1 |

14,1 |

120 |

0,7 |

34,1 |

20 |

16,9 |

210 |

0,1 |

500,9 |

|

2 |

1,7 |

250 |

0,6 |

10,0 |

21 |

17,2 |

730 |

0,2 |

886,1 |

|

3 |

16,5 |

410 |

0,8 |

119,4 |

22 |

16,9 |

270 |

0,3 |

214,7 |

|

4 |

19,0 |

830 |

0,7 |

318,0 |

23 |

18,0 |

340 |

1,0 |

86,4 |

|

5 |

11,5 |

840 |

0,6 |

227,3 |

24 |

16,0 |

540 |

0,7 |

174,2 |

|

6 |

8,5 |

800 |

0,9 |

106,6 |

25 |

18,0 |

550 |

0,7 |

199,6 |

|

7 |

17,8 |

280 |

0,7 |

100,5 |

26 |

17,0 |

180 |

0,9 |

48,0 |

|

8 |

12,0 |

570 |

0,7 |

137,9 |

27 |

17,5 |

360 |

0,9 |

98,8 |

|

9 |

13,8 |

190 |

0,3 |

123,4 |

28 |

15,5 |

220 |

0,4 |

120,3 |

|

10 |

14,2 |

90 |

0,2 |

90,2 |

29 |

18,0 |

390 |

0,5 |

198,2 |

|

11 |

13,0 |

110 |

1,0 |

20,2 |

30 |

18,5 |

500 |

0,5 |

261,1 |

|

12 |

17,5 |

270 |

0,7 |

95,3 |

31 |

16,0 |

210 |

0,6 |

79,0 |

|

13 |

15,1 |

880 |

0,1 |

1875,6 |

32 |

16,0 |

350 |

0,6 |

131,7 |

|

14 |

16,3 |

180 |

0,2 |

207,1 |

33 |

16,0 |

1360 |

0,6 |

511,9 |

|

15 |

13,1 |

520 |

0,2 |

480,8 |

34 |

18,0 |

1050 |

0,6 |

444,6 |

|

16 |

15,0 |

300 |

0,1 |

635,2 |

35 |

16,0 |

370 |

0,5 |

167,1 |

|

17 |

13,9 |

390 |

0,2 |

382,6 |

36 |

16,0 |

220 |

0,6 |

82,8 |

|

18 |

11,7 |

210 |

0,4 |

86,7 |

37 |

13,0 |

320 |

0,7 |

83,9 |

|

19 |

17,0 |

170 |

0,2 |

204,0 |

38 |

15,0 |

210 |

0,6 |

74,1 |

Таблица 4

Результаты исследования образцов костной ткани при АНГБ

|

поперек |

вдоль |

||||||||

|

№ п/п |

L (мм) |

Pупр (Н) |

∆L (мм) |

Е (МПа) |

№ п/п |

L (мм) |

Pупр (Н) |

∆L (мм) |

Е (МПа) |

|

1 |

14,9 |

620 |

0,6 |

217,3 |

1 |

18,0 |

270 |

0,5 |

137,2 |

|

2 |

10,8 |

1030 |

1,5 |

104,7 |

2 |

17,8 |

190 |

0,8 |

59,7 |

|

3 |

10,0 |

600 |

1,0 |

84,7 |

3 |

12,0 |

950 |

0,7 |

229,9 |

|

4 |

11,5 |

1270 |

0,8 |

257,7 |

4 |

12,8 |

380 |

0,7 |

98,1 |

|

5 |

10,0 |

220 |

0,5 |

62,1 |

5 |

19,0 |

390 |

0,7 |

149,4 |

|

6 |

20,5 |

710 |

0,8 |

256,8 |

|||||

Изменения, обнаруженные при исследовании образцов ткани, поражённой АНГБ, на наш взгляд, возникли в результате разрушения (спрессовывания) костных балок в поражённом участке кости. Такой механизм деструктуризации приводит к потере какой-либо организации костной ткани в данном участке кости, что, в свою очередь, приводит к утрате анизотропных свойств.

Выводы

Таким образом:

1) при исследовании изменения прочностных характеристик губчатой кости головки бедренной кости при коксартрозе и АНГБ обнаружено, что тип разрушения образцов во всех случаях аналогичен типу разрушения хрупкого материала;

2) анизотропные свойства при коксартрозе и АНГБ отличаются друг от друга и от здоровой кости;

3) выявлено снижение прочности костной ткани во всех образцах по сравнению с непоражённой костью;

4) при коксартрозе модуль упругости и предел прочности поперёк волокон превышал значение данного параметра вдоль волокон;

5) при асептическом некрозе головки бедра выявлено отсутствие анизортопности кости.

В ходе дальнейших исследований планируется продолжение оценки прочностных характеристик костной ткани в жидкой среде по описанной методике, а также с вовлечением новых, не разрушающих экспериментальный материал методов.

Рецензенты:

Гильфанов С.И., д.м.н., доцент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом ИПДО, ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ярославль;

Королева С.В., д.м.н., профессор кафедры гражданской защиты и управления в чрезвычайных ситуациях, ФГБОУ ВПО «Ивановский институт государственной противопожарной службы» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Иваново.

Работа поступила в редакцию 21.06.2013.

Библиографическая ссылка

Кукин И.А., Кирпичёв И.В., Маслов Л.Б., Вихрев С.В. ОСОБЕННОСТИ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГУБЧАТОЙ КОСТИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА // Фундаментальные исследования. 2013. № 7-2. С. 328-333;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31832 (дата обращения: 01.02.2026).