В рельефе Урала отчетливо выделяются две полосы предгорий – западных и восточных – и расположенная между ними система горных хребтов, вытянутых параллельно друг другу в субмеридиональном направлении соответственно простиранию тектонических зон. Западный район Южного Урала (Предуралье) представлен восточной окраиной Восточно-Европейской платформы, сложен в основном осадочными горными породами и характеризуется равнинной территорией.

Зауральский регион Южного Урала – специфическая биогеохимическая провинция, для которой характерно уникальное сочетание территорий различной степени антропогенной нарушенности с разнообразным спектром полиметаллического оруднения [15].

Недра Южного Урала богаты разными полезными ископаемыми. Более 20 месторождений содержат железную руду (Магнитогорское, Бакальское и др.) Месторождения никеля и кобальта сосредоточены в районе Верхнего Уфалея. Есть алюминий, золото, тальк, каолин, графит, магнезит, мраморы, доломиты, фосфориты, колчеданы, соли, мергели, известняки, пески. Развитие горнодобывающей промышленности, а также активное функционирование горно-обогатительных комбинатов привело к техногенному загрязнению почв региона тяжелыми металлами [11].

Тяжелые металлы (ТМ) относятся к стойким загрязнителям, но многие из них крайне необходимы живым организмам. Являясь микроэлементами, они активно участвуют в важнейших биохимических процессах. В естественных условиях и почвы, и растения в обязательном порядке содержат определенное количество тяжелых металлов. Но чрезмерное их накопление может оказаться причиной разрушения целостности природного комплекса; ТМ, передаваясь по цепи питания до человеческого организма, могут вызывать различные заболевания, вплоть до злокачественных [12]. Содержащиеся в почвах Южного Урала тяжелые металлы в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, представляют опасность загрязнения ими лекарственных трав [13].

Inula helenium L. – девясил высокий, многолетнее травянистое растение из семейства Asteraceae. Согласно Красной книге Республики Башкортостан, исследуемый вид не внесен в список редких, однако нуждается в особом внимании к состоянию в природной среде и мониторинге [4]. Препараты из I. helenium L. обладают многосторонним действием: отхаркивающим, кровоостанавливающим, противовоспалительным, бактерицидным, глистогонным, противоаллергическим, противогрибковым, спазмолитическим. Настои и отвары усиливают образование желчи, возбуждают секрецию желудка, кишечника и поджелудочной железы, улучшают пищеварение, снижают проницаемость капилляров и повышают тромбопластическую функцию крови, стимулируют функцию яичников и матки [5].

Широкое применение I. helenium L. делает актуальным его исследование с целью определения экологической чистоты сырья, а также выяснения характера накопления специфических загрязнителей Южного Урала в данном лекарственном растении.

Цель настоящей работы – изучение особенностей распределения железа, марганца и никеля по органам I. helenium L. в условиях Южного Урала.

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые для территорий, характеризующихся насыщенностью (Зауралье) и дефицитом (Предуралье) элементов, определено содержание и накопление ряда ТМ (Fe, Mn, Ni) в почвогрунтах и в подземных и надземных частях I. helenium L. Изучены особенности их накопления в вегетативных (корневищах, стеблях, листьях) и генеративных органах (соцветиях, семенах).

Для достижения поставленной цели в 9 ценопопуляциях на территории Республики Башкортостан (Хайбуллинский (ЦП 3), Баймакский (ЦП 4), Зианчуринский (ЦП 5), Ишимбайский (ЦП 6), Гафурийский (ЦП 7, 8), Кармаскалинский (ЦП 9) районы) и Оренбургской области (Гайский район (ЦП 1, 2)) были собраны образцы I. helenium L., находящиеся в среднем генеративном состоянии.

Растения были разделены на органы и высушены отдельно по требованию Государственной фармакопеи [1]. В каждой ЦП одновременно были также отобраны почвенные образцы; они были высушены до воздушно-сухого состояния, измельчены и пропущены через сито с размерами ячеек 1 мм. Содержание железа, марганца и никеля в почвенных образцах, а также отдельно в корневищах, стеблях, листьях, соцветиях и семенах растения определяли атомно-абсорбционным методом в центральной лаборатории Сибайского филиала Учалинского горно-обогатительного комбината (Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001515358).

Нами использованы величины предельно допустимого содержания подвижной формы тяжелых металлов в почве, мг/кг экстрагент 1 н. HCl, предложенные Х. Чулджияном с соавторами [14] и И.В. Болговой с соавторами [10]. В нормативно-технической документации, регламентирующей качество лекарственного растительного сырья, отсутствуют показатели ПДК, поэтому мы воспользовались в качестве предельно допустимого содержания железа, марганца и никеля в органах исследуемого вида показателями, предложенными В.Б. Ильиным [3].

Для выявления особенностей аккумуляции металлов в органах растения вычислен коэффициент биологического накопления (КБН) по формуле:

Считается, что если КБН > 10, вид является концентратором изучаемого элемента. Если 10 > КБН ≥ 1, металл относится к элементам слабого накопления, если 1 > КБН ≥ 0,1 – к элементам слабого захвата [2].

Статистическую обработку данных осуществляли общепринятыми методами с помощью пакета компьютерных программ Microsoft Exsel 2003, Statistica 6,0. При оценке статистической достоверности полученных данных использовали t-критерий Стьюдента.

Железо необходимо для образования зеленых листьев. Недостаток железа тормозит фотосинтез и дыхание и вызывает глубокий хлороз развивающихся листьев. Дефицит железа наблюдается как при его фактическом недостатке в растворе или субстрате, так и при слишком высоком рН (> 6,0), при холодном и слишком влажном грунте и высоком содержании фосфора в зоне корней. Для травянистых растений считается нормальным содержание железа от 50,0 до 240,0 мг/кг сухого вещества. ПДК железа для трав не установлена, критической является 750,0 мг/кг сухого вещества [3]. Фоновое содержание железа в почвах принято в качестве контроля, оцененного В.А. Черниковым с соавторами [7] в количестве 3800,0 мг/кг.

Реакция растений как на токсическое воздействие железа, так и на его недостаточность весьма изменчива и зависит от их генотипа и вида [8].

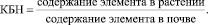

Концентрация железа во всех изученных нами ЦП не достигает фонового содержания, кроме ЦП 1, где содержание элемента достигает 12951,9 мг/кг. Данная ЦП расположена в Гайском районе Оренбургский области, на заливном лугу, рядом с сельскохозяйственными угодьями и грунтовой дорогой. Растворимость, подвижность и перемещение железа по профилю почв, наиболее сильно выраженные в плохо дренированных подзолистых почвах зоны высокого увлажнения, связаны с действием органического вещества почвы и продуктов его разложения. В исследованных нами ЦП вида концентрация железа в семенах растения не превышает норму за исключением ЦП 1 и 7, а в остальных органах выше нормы. Более высокое содержание железа характерно для подземных органов и листьев. Содержание железа в органах I. helenium L. уменьшается в ряду: подземные органы → листья → соцветия → стебель → семена. Подземные органы растения являются концентратором железа и выполняют барьерную функцию (рис. 1).

Рис. 1. Содержание железа в органах I. helenium L. и в почвах (▬▬ – фоновое содержание в почве, мг/кг)

Среди ценопопуляций выделяется ЦП 1, характеризующаяся максимальным содержанием железа в почвах, в то же время основное количество металла здесь накапливается в листьях растения, т.е. преобладает фолиарный путь поступления элемента. Причина кроется в загрязненности воздуха пылью из-за проезжающих по грунтовой дороге транспортных средств (рис. 1).

Марганец участвует в биосинтезе хлорофилла и повышает интенсивность фотосинтеза. Он положительно влияет на образование и накопление терпеноидов, в том числе эфирных масел, стероидных и тритерпеновых сапонинов, а также сердечных гликозидов, гликоалкалоидов [9]. Играет важную роль в регулировании генетической функции растений. Марганец выполняет ключевую функцию в биосинтезе и поддержании структуры ДНК в ядре. Избыток марганца на первый взгляд похож на дефицит железа – пожелтение тканей листа между жилками, которые остаются зелеными (межжилковый хлороз). Главное отличие в том, что при недостатке марганца хлороз проявляется в верхней части растения, а дефицит железа начинает проявляться на более старых листьях. Нормальным содержанием марганца для травянистых растений считается концентрация от 25,0 до 250 мг/кг сухого вещества. Токсическим считается содержание больше 500 мг/кг сухого вещества [3].

Месторождения марганцевых руд распространены на западном склоне Южного Урала. Здесь рудопроявления марганцевых руд встречаются в Дуванском, Иглинском, Архангельском, Зианчуринском районах. В Зауралье – в Баймакском, Учалинском и Абзелиловском районах.

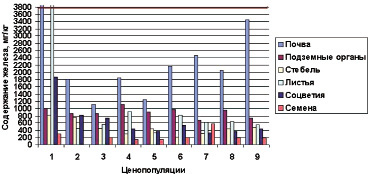

Рис. 2. Содержание марганца в органах I. helenium L. и в почвах (▬▬ – ПДК в растениях, мг/кг; ▬▬ – ПДК в почве, мг/кг)

Содержание марганца в почвах ЦП 5 (1356,3 мг/кг) и 9 (705,4 мг/кг) превышает ПДК, установленную в пределах 600 мг/кг [14]. В остальных ЦП содержание марганца не выше ПДК. В сырье I. helenium L. содержание марганца находится в пределах ПДК, установленной для травянистых растений в пределах 500 мг/кг [3]. Растение испытывает дефицит марганца, т.к. его содержание в органах находится в пределах от 6 до 186 мг/кг. Для марганца характерен фолиарный тип поступления в организм растений, поэтому наблюдается следующий ряд содержания элемента в органах I. helenium L.: листья → подземные органы → стебли → соцветия → семена (рис. 2).

Соотношение Fe/Mn в органах I. helenium L.

|

ЦП |

Fe/Mn (мг/кг) в подземных органах |

Fe/Mn (мг/кг) в стеблях |

Fe/Mn (мг/кг) в листьях |

Fe/Mn (мг/кг) в соцветиях |

Fe/Mn (мг/кг) в семенах |

|

1 |

21,9 |

45,5 |

159,7 |

21,0 |

22,0 |

|

2 |

19,0 |

33,1 |

30,6 |

13,9 |

- |

|

3 |

17,7 |

10,4 |

4,5 |

28,3 |

14,3 |

|

4 |

43,4 |

34,4 |

15,5 |

24,9 |

22,7 |

|

5 |

13,3 |

26,4 |

5,5 |

15,5 |

8,6 |

|

6 |

26,9 |

14,9 |

12,1 |

18,3 |

12,1 |

|

7 |

26,8 |

18,3 |

10,7 |

20,0 |

53,1 |

|

8 |

15,4 |

7,7 |

3,4 |

7,0 |

6,7 |

|

9 |

12,4 |

21,9 |

9,1 |

21,7 |

16,3 |

Химические элементы в почве действуют на растения комплексно и при этом ослабляют или усиливают действие друг друга. При оценке устойчивости растений к железистой токсичности величина Fe/Mn имеет решающее значение: для нормального развития растений соотношение Fe/Mn должен быть не выше 1,5–2,5, т.к. при более высоких показателях растения испытывают марганцевое голодание [6]. В условиях Южного Урала это соотношение во всех органах превышает данный показатель (таблица)

Биологическая роль никеля заключается в участии в структурной организации и функционировании ДНК, РНК и белка. Также он присутствует и в гормональной регуляции организма. В избытке никель в растениях подавляет процессы фотосинтеза и транспирации, появляются признаки хлороза листьев. Для животных организмов токсический эффект элемента сопровождается снижением активности ряда металлоферментов, нарушением синтеза белка, РНК и ДНК, развитием выраженных повреждений во многих органах и тканях. ПДК никеля в почвах России – 85 мг/кг [10].

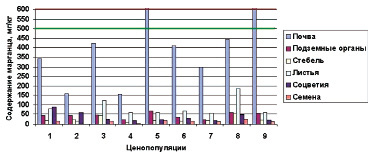

Содержание никеля в почве и в органах растения не превышает ПДК, установленную в пределах 85 и 80 мг/кг соответственно [3;10] (рис. 3).

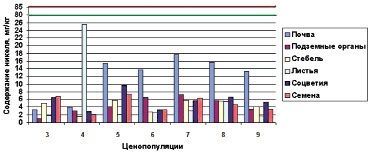

Исследование величин КБНFe и КБНMn показало, что I. helenium L. не является концентратором данных элементов (рис. 4).

Исследование величины КБНNi показало, что никель накапливается в органах I. helenium L. при дефиците элемента в почвах. В ЦП 3 и 4 КБНNi в некоторых органах выше 1. При высокой концентрации металла в субстрате наблюдается обратная картина, и вид характеризуется как слабый захватчик никеля: в ЦП 5, 6, 7, 8 и 9 КБНNi < 1 (рис. 4).

Рис. 3. Содержание никеля в органах I. helenium L. и в почвах (▬▬ – ПДК в растениях, мг/кг; ▬▬ – ПДК в почве, мг/кг)

Fe

Mn

Ni

Рис. 4. Коэффициент биологического накопления железа марганца и никеля в органах I. helenium L.

Таким образом, содержание токсического металла – никеля – во всех органах растения соответствует требуемым нормам. Высокое содержание биогенных металлов – железа и марганца – характерно в основном для листьев. Подземные органы, используемые в медицине в качестве лекарственного сырья и в кулинарии как пряность, содержат значительно низкое количество исследуемых элементов. На территории Южного Урала следует рекомендовать заготовку сырья I. helenium L. для лекарственных и пищевых целей в отдаленных от деятельности человека местах обитания.

Рецензенты:

Суюндуков Я.Т., д.б.н., профессор, член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан, директор Зауральского филиала Башкирского государственного аграрного университета, г. Сибай;

Мазгаров И.Р., д.б.н., профессор, заведующий кафедрой «Физиология человека и животных» Сибайского института (филиал), ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Сибай.

Работа поступила в редакцию 22.05.2013.

Библиографическая ссылка

Янтурин И.Ш., Аминева А.А. АККУМУЛЯЦИЯ ЖЕЛЕЗА, МАРГАНЦА И НИКЕЛЯ В ПОДЗЕМНЫХ И НАДЗЕМНЫХ ОРГАНАХ Inula helenium L. В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА // Фундаментальные исследования. 2013. № 6-6. С. 1456-1461;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31759 (дата обращения: 03.01.2026).