Промышленность строительных материалов является одним из основных потребителей энергоресурсов. Для производства энергии затрачивается большое количество углеводородного сырья, при сжигании которого в атмосферу выделяется углекислый газ и другие вредные вещества, оказывающие отрицательное влияние на биосферу. С целью уменьшения этого неблагоприятного воздействия, а также экономии топливных ресурсов необходимо стремиться к снижению энергозатрат за счет применения эффективных энергосберегающих технологий.

К наиболее распространенным в стране стеновым материалам относятся силикатный кирпич и камни, для изготовления которых по традиционной технологии используется известь и кварцевый песок. Технологические процессы при получении этих изделий являются довольно энергоемкими. Снижение энергоемкости возможно за счет перехода от традиционного сырья к использованию горных пород, содержащих термодинамически неустойчивые соединения. К таким породам относятся глинистые породы незавершенной стадии глинообразования, которые содержат каолинит, смешаннослойные минералы, тонкодисперсный кварц, гидрослюду, Ca2 + монтмориллонит, а также рентгеноаморфные минералы. Эти породы широко распространены, а также большое их количество попутно извлекается при добыче полезных ископаемых. Это сырье, а также продукты их термической обработки можно использовать для получения автоклавных силикатных материалов [1–14].

Породообразующие минералы глинистых пород обладают высокой активностью, за счет чего, вероятно, возможен синтез цементирующего соединения при низких значениях давления гидротермальной обработки и соответственно получение силикатных материалов с низкими энергозатратами.

Цель работы – изучение влияния давления гидротермальной обработки на свойства стеновых материалов, полученных на основе песчано-глинистых пород.

Материалы и методы исследования

На территории Курской магнитной аномалии наиболее распространенными являются эолово-элювиально-делювиальные глинистые породы четвертичного возраста. В качестве объекта изучения была выбрана порода, которая относится к указанному генетическому типу.

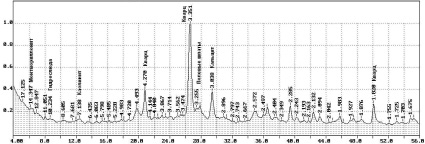

По гранулометрическому составу (табл. 1) и числу пластичности (Iр = 6) породу можно охарактеризовать как супесь пылеватую. По размеру в породе преобладают алевритовые и пелитовые частицы. Пелитовая фракция представлена каолинитом, монтмориллонитом, гидрослюдой, смешаннослойными минералами и рентгеноаморфными минералами (рис. 2).

Гранулометрический состав породы

|

Содержание фракций, мас. %, размер сит, мм |

||||||||

|

Более 0,315 |

0,315–0,20 |

0,20–0,125 |

0,125–0,10 |

0,10–0,05 |

0,05–0,04 |

0,04–0,01 |

0,01–0,005 |

Менее 0,005 |

|

1,3 |

2,95 |

5,10 |

6,35 |

12,90 |

5,82 |

42,95 |

5,70 |

16,93 |

Рис. 1. Рентгенограмма пелитовой фракции породы

В качестве известкового компонента использовали негашеную комовую известь. Активность извести составляла 78 %, температура гашения ‒ 97,5 °С, время гашения – 4 мин 30 с.

При изготовлении образцов использовали известково-песчано-глинистое вяжущее (ИПГВ), получаемое совместным помолом извести и породы до удельной поверхности 500 м2/кг при соотношении известь:супесь, равном 1:2. Исходную породу и ИПГВ перемешивали в заданном соотношении и добавляли необходимое количество воды. После гашения извести из смеси с влажностью 10 % формовали образцы при давлении 20 МПа. Гидротермальную обработку осуществляли в лабораторном автоклаве по следующему режиму: 1,5 + 9 + 1,5 ч. Давление гидротермальной обработки изменялось от 0 до 0,8 МПа.

Результаты исследования и их обсуждение

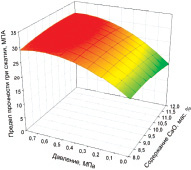

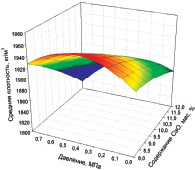

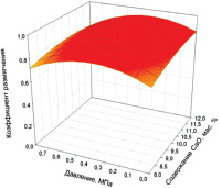

При проведении эксперимента использовали метод математического планирования. Выходные параметры – предел прочности при сжатии (Rсж), средняя плотность (ρср) и коэффициент размягчения (Краз). Путем статистической обработки экспериментальных данных рассчитали коэффициенты уравнения регрессии, описывающие влияние содержания извести и давления гидротермальной обработки на физико-механические свойства силикатных образцов.

Зависимость предела прочности при сжатии, средней плотности и коэффициента размягчения от содержания извести и давления гидротермальной обработки представлена на номограммах (рис. 2).

Уменьшение давления гидротермальной обработки приводит к снижению предела прочности при сжатии силикатных материалов (рис. 2, а). Средняя плотность с увеличением содержания извести уменьшается, причем тем больше, чем выше давление гидротермальной обработки (рис. 2, б). Максимальную среднюю плотность имеют образцы, автоклавированные при давлении 0,4 МПа. Эти образцы имеют и самую высокую величину коэффициента размягчения (рис. 2, в). Увеличение содержания извести лишь незначительно повышает коэффициент размягчения. Образцы всех исследуемых составов и режимов гидротермальной обработки, исходя из значений коэффициента размягчения (0,75–0,95), являются водостойкими.

а  б

б в

в

Рис. 2. Предел прочности при сжатии (а), средняя плотность (б) и коэффициент размягчения (в) силикатных изделий в зависимости от содержания СаО и давления гидротермальной обработки

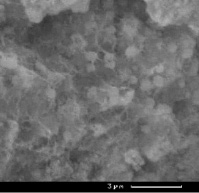

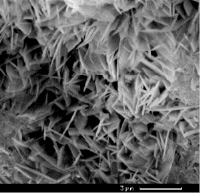

При взаимодействии извести с породообразующими минералами образуются низкоосновные гидросиликаты кальция и гидрогранаты. В условиях обработки паром повышенного давления в составе цементирующего соединения образуются хорошо окристаллизованные новообразования (рис. 3, а). При атмосферном давлении формируются преимущественно слабоокристаллизованные гидросиликаты кальция (рис. 3, б). Оптимальное соотношение между этими фазами, вероятно, достигается в условиях гидротермальной обработки при 0,4 МПа, что обеспечивает максимально высокие физико-механические показатели силикатных материалов.

Однако гидротермальная обработка и при атмосферном давлении обеспечивает достаточно высокую прочность, которая для образцов, содержащих 10 мас. % СаО, составляет 17 МПа (см. рис. 2, а). Кроме этого, прочность таких изделий при нахождении в естественных условиях и в воде повышается. Например, после выдержки в течение года в воде прочность повысилась в 2 раза. Слабоокристаллизованные гидросиликаты кальция весьма нестабильны и способны подвергаться перекристаллизации, что изменяет структуру цементирующего соединения. Вероятно, за счет этих процессов обеспечиваются гидравлические свойства полученных силикатных материалов.

Морозостойкость в зависимости от давления гидротермальной обработки составляет 25–50 циклов, что соответствует требованиям, предъявляемым для лицевых силикатных кирпичей. Изделия, которые были получены в условиях гидротермальной обработки при атмосферном давлении, выдержали испытания на морозостойкость 15 циклов, что соответствует требованиям для рядового силикатного кирпича. За счет высокой дисперсности сырья прочность сырца повышается в 3–5 раз в сравнении с сырцом традиционного силикатного кирпича. Это позволит облегчить выпуск высокопустотных изделий.

а  б

б

Рис. 3. Микроструктура силикатных материалов, содержащих 10 мас. % извести: давление гидротермальной обработки, МПа: а – 10; б – 0

Заключение

Таким образом, установлена возможность существенного снижения давления гидротермальной обработки при получении силикатных материалов с использованием песчано-глинистых пород незавершенной стадии глинообразования. За счет повышенной реакционной способности породообразующих минералов этого сырья в условиях гидротермальной обработки процесс формирования прочной микроструктуры цементирующего соединения протекает не только при повышенном, но и при атмосферном давлении, что позволит получать эффективные высокопустотные стеновые строительные материалы по энергосберегающей технологии.

Рецензенты:

Павленко В.И., д.т.н., профессор, директор Института строительного материаловедения и техносферной безопасности, ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», г. Белгород;

Лукутцова Н.П., д.т.н., профессор, заведующая кафедрой производства строительных конструкций, ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-технологическая академия», г. Брянск.

Работа поступила в редакцию 03.06.2013.

Библиографическая ссылка

Володченко А.А. ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ НА СВОЙСТВА СИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ // Фундаментальные исследования. 2013. № 6-6. С. 1333-1337;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31736 (дата обращения: 29.01.2026).