Дидецилдитиофосфат калия (ДДДТФК)– алкильное производное дитиофосфорной кислоты. Общая формула дидецилдитиофосфата калия (С10Н23O)2P(S)SК. ДДДТФК содержит одновременно тионную (Р=S) и тиольную (─S─) функциональные группы, благодаря которым он способен образовывать устойчивые малорастворимые в воде внутрикомплексные соединения с ионами металлов, имеющими заполненные или почти заполненные d-орбитали (сульфидобразующие ионы металлов). Взаимодействие ДДДТФК с сульфидобразующими ионами металлов протекает по реакции комплексообразования – осаждения: pMem++ mAp-=MepAm. В результате реакции образуются прочные, малорастворимые, внутрикомплексные соединения. С сульфидобразующими ионами металлов атом серы тиольной формы ДДДТФК образует ковалентную связь по обменному механизму, а тионной формы – по донорно-акцепторному.

Возможность использования ДДДТФК, как и других реагентов, в качестве потенциометрического титранта можно спрогнозировать, зная известные константы равновесия протекающих реакций, степени протекания индивидуальных реакций (СП%) и двухкомпонентных смесей (СП´%), которые рассчитывают по константам равновесия реакций.

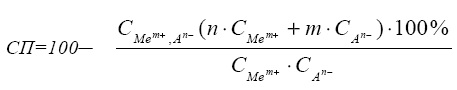

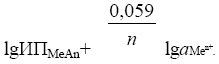

Опираясь на известные ионные произведения (ИП) комплексов реагента [1] с сульфидобразующими ионами металлов и уравнение Чеботарёва – Краева (1) для индивидуальных степеней протекания реакций (СП), рассчитаны СП реакций осаждения – комплексообразования (таблица 1).

Таблица 1. Ионные произведения дидецилдитиофосфатных комплексных соединений и степени протекания реакций

| MeAm | HgA HgA2 PdA2 | AgA TlA3 GaA3 | SeA4 TeA4 BiA3 | SbA3 InA3 CuA | PbA2 AsA3 CdA2 | SnA2 TlA NiA2 | CoA2 ZnA2 |

| ИПMeAm | 4,89·10-35 7,41·10-35 7,24·10-27 | 2,88·10 -17 1,82·10-33 3,80·10-18 | 3,16·10 -37 4,90·10-35 1,12·10-27 | 4,17·10 -2 5 6,61·10-25 1,29·10-12 | 3,24·10 -18 1,17·10-21 2,69·10-16 | 2,69 · 10 -16 2,88·10-10 9,77·10-14 | 1,26 · 10 -12 1,74·10-12 |

| СП% | 99,9(8)3 99,9(8)2 99,9(5)6 ٭ | 99,9(4)89 99,9(4)88 99,9(4)8 | 99,9(4)2 99,9998 99,9997 | 99,999 99,9984 99,9977 | 99,997 99,990 99,988 | 99,988 99,966 99,913 | 99,796 99,773 |

Примечание: 99,999996=6(5)99,9٭

(1)

(1)

По данным табл.1 возможно определение 19 сульфидобразующих ионов (Hg2+, Ag+, Hg2+ 2, Tl3+, Pd2+, Cu+, Te4+, Bi3+, Sb3+, Pb2+, Se4+, In3+ , Sn2+, Cd2+, As3+, Tl+, Ni2+, Zn2+, Co2+ , Ga3+), СП которых выше пороговой, при которой скачок потенциалов ещё фиксируется (СПпор=99,80%) и возможно провести титрование [2]. Скачок концентраций в конечной точке титрования (к.т.т.) достаточный по величине и погрешность определений не превышает 1%, но ниже этого значения скачок настолько мал, что фиксировать его трудно. СПпред. = 99,71% – предельная степень протекания аналитической реакции, при которой уже нельзя проводить определения [2]. Возможны титрования при СП% 99,80...100,0%, при фиксации к.т.т. любым способом (визуально, если будет подобран индикатор, кондуктометрически, если будет изменение электропроводности в процессе титрования, амперометрически, если будут идти электрохимические реакции на индикаторном электроде, потенциометрически, если будет подобран индикаторный электрод и т.д.).

Для прогноза избирательности титрования каждого иона, титрующегося индивидуально ДДДТФК и титрования двух-и многокомпонентных смесей веществ рассчитан ряд последовательности протекания реакций со всеми ионами, реагирующими с ДДДТФК. Ряд последовательности протекания реакций с ДДДТФК: Hg2+ 2, Hg2+, Ag+, Pd2+, Cu+, Tl3+, Se(IV), Bi3+, Tl+, Te(IV), Sb3+ , In3+ , Pb2+ , Cd2+ , Sn2+ , As3+ , Ni2+ , Ga3+, Co2+, Zn2+ .

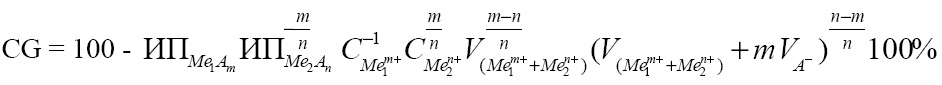

На основе полученного ряда составляем таблицу, в которой по горизонтали и вертикали располагаются катионы металлов в виде рядов последовательности протекания реакций с ДДДТФ. Для каждого иона вертикального ряда с ионом горизонтального ряда рассчитывается степень протекания реакции (Me1m++Me2n++ (m+n)A-=Me1Am+Me2An) двухкомпонентной смеси (СП΄%). СП′ двухкомпонентной смеси рассчитывается по формуле:

(2)

(2)

где ИПMe1Am, ИПMe2An -ионные произведения внутрикомплексных соединений, СMeI m+, СMeI n+ -исходные концентрации ионов МеIm+, МеIIm+, в моль/л, V(МеIm++МеIIm+) , VA_ - объёмы участников реакции в мл., m, n-стехиометрические коэффициенты в реакциях [2]

Таблица 2. Степени протекания реакций двухкомпонентных смесей ионов с дидецилдитиофосфатом калия

| Ионы | Hg2+ 2 | Hg2+ | Ag+ | Pd2+ | Cu+ | Tl3+ | Se (IV) | Bi3+ | Tl+ | Te (IV) | Sb3+ | In3+ | Pb2+ | Cd2+ | Sn2+ | As3+ | Ni2+ | Ga3+ | Co2+ |

| Hg2+ 2 | 98,46 | 97,60 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100.0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |

| Hg2+ | 98,46 | 98,54 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |

| Ag+ | 97,60 | 98,54 | 99,87 | 100,0 | 99,99 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |

| Pd2+ | 100,0 | 100,0 | 99,87 | 99,98 | 99,98 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |

| Cu+ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,98 | 35,74 | 98,69 | 99,24 | 99,55 | 99,63 | 99,89 | 99,91 | 99,72 | 99,97 | 99,97 | 99,99 | 100,0 | 100.0 | 100.0 | |

| Tl3+ | 100,0 | 100,0 | 99,99 | 99,98 | 35,74 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |

| Se (IV) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,69 | 100,0 | 93,94 | 99,99 | 99,36 | 100,0 | 100,0 | 99,97 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |

| Bi3+ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,24 | 100,0 | 93,94 | 98,45 | 83,53 | 99,73 | 99,83 | 97,41 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |

| Tl+ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,55 | 100,0 | 99,99 | 98,45 | 17,03 | 39,47 | 69,10 | 13,00 | 91,00 | 91,00 | 99,70 | 99,50 | 98,20 | 99,86 | |

| Te4+ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,63 | 100,0 | 99,36 | 83,53 | 17,.03 | 99,55 | 99,76 | 85,00 | 99,99 | 99,99 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |

| Sb3+ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,89 | 100,0 | 100,0 | 99,73 | 39,47 | 99,55 | 46,00 | 82,60 | 98,53 | 98,53 | 99,97 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |

| In3+ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,91 | 100,0 | 100,0 | 99,83 | 69,10 | 99,76 | 46,00 | 88,00 | 97,60 | 97,60 | 99,95 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |

| Pb2+ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,72 | 100,0 | 99,97 | 97,41 | 13,00 | 85,00 | 82,60 | 88,00 | 98,92 | 98,92 | 99,92 | 99,90 | 100,0 | 100.0 | |

| Cd2+ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,97 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,00 | 99,99 | 98,53 | 97,60 | 98,92 | 0 | 93,28 | 99,76 | 99,97 | 99,98 | |

| Sn2+ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,97 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,00 | 99,99 | 98,53 | 97,60 | 98,92 | 0 | 93,28 | 99,76 | 99,97 | 99,98 | |

| As3+ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,99 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,74 | 100,0 | 99,97 | 99,95 | 99,92 | 93,28 | 93,28 | 99,43 | 99,97 | 99,99 | |

| Ni2+ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,25 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,99 | 99,76 | 99,76 | 99,43 | 88,30 | 93,10 | |

| Ga3+ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,20 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 88,30 | 58,00 | |

| Co2+ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,86 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,98 | 99,98 | 99,99 | 93,10 | 58,00 |

По степеням протекания двухкомпонентных смесей ионов СП′ [2] рассчитана селективность титрования каждого иона: ионам Pd2+ не мешают остальные ионы из приведённого ряда, т.к. их СП′ > СП′ПОР равного 99,40%; ионам Pb2+ мешают ионы Bi3+, Tl+, Te(IV), Pb2+, Sb3+, In3+, Cd2+, Sn2+ (т.к. их СП′ < СП′). Определению ионов Cd2+ в двух компонентных смесях мешают ионы Tl+, Pb2+ , Sb3+ In3+ As3+ , так как их СП´ПОР составляют 91,00; 98,92; 98,53; 97,60; 93,28 %, соответственно. То есть по прогнозу определения ионов Pd2+специфичны, а ионов Cd2+, Pb 2+ ─ достаточно избирательны.

В потенциометрических титрованиях важно правильно выбрать индикаторные электроды. Исходя из типа протекающей аналитической реакции и природы, присутствующих в растворе ионов, принимающих участие в реакции можно спрогнозировать использование в качестве индикаторных электродов – электроды из Hg, Pd, Ag, ионоселективные на соответствующие ионы металлов и сульфид ионы, платиновый окислительновосстановительный электрод.Hаилучшими электродами должны быть электроды, ионы материала которых дают наиболее прочные соединения с используемым реагентом. Такие ионы и соответствующие им электроды образуют различные электрохимические системы. На них проходят индикаторные электрохимические реакции, и потенциалы их определяются соответствующими уравнениями.

В качестве индикаторных электродов можно использовать ионоселективные электроды на основе сульфида серебра (сульфидный, свинцовый, медный и т.д.), а также электроды на основе AgA, так как потенциалы их будут меняться с изменением концентрации реагента.

При титровании ионов элементов с переменной валентностью, которые в процессе титрования меняют степень окисления, возможно, использовать платиновый окислительно-восстановительный электрод, т.к. в процессе титрования изменяется концентрация окисленной и восстановленной формы определяемого иона. При использовании ДДДТФК, являющегося восстановителем, (восстановители, всегда содержат окисленную форму) в процессе титрования концентрация окисленной формы увеличивается, и в конечной точке титрования возникает окислительновосстановительная система (дисульфид – окисленная форма реагента, реагент – восстановленная форма), т.е. редокс-система. Вследствие этого происходит скачок потенциалов, поэтому платиновый электрод можно использовать и при титровании ионов постоянной валентности.

Использование электродов из Hg, Pd и Ag в качестве индикаторных возможно, так как их потенциалы зависят от концентрации ионов материала электрода и от величины ионного произведения внутрикомплексного соединения с ионами ДДДТФ. Чем меньше ИПMeAn, тем больше скачок потенциалов в к.т.т. Из табл.1 видно, что ИП HgA2 и AgA имеют наименьшие значения, следовательно, скачки потенциалов будут наибольшими. Такая зависимость наблюдается при определении ионов материала электрода. Также возможно, использовать индикаторные электроды из ртути, серебра, палладия при титровании «чужих» ионов по отношению к материалу электрода. В этом случае скачок потенциалов зависит от разности ИП MeAn и HgA2 или AgA, или PdА2, вследствие этого скачки потенциалов будут меньше. В связи с высокой токсичностью ртути, лучше использовать индикаторный электрод из серебра и палладия.

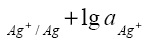

Индикаторные электроды из Ag (Hg, Pd) для определения своих ионов до начала титрования и до точки стехиометричности действуют как Ag+/ Ag (Hg2+/Hg, Pd2+/Pd) -электроды I рода.Hа электроде протекает следующая электрохимическая реакция: Ag+ + e ÛAg и равновесный потенциал вычисляется по следующему уравнению [3]:

E=E˚  ,

,

для чужих ионов -как Men+,MeАn,AgА/Ag -электрод III рода, на нем протекает электрохимическая реакция Mеn++ ne + nAgA Û MeAn + nAg и равновесный потенциал вычисляется по уравнению:

E=E˚

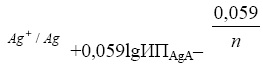

После точки стехиометричности в растворе имеется избыток ионов реагента (А -), индикаторный электрод из Ag (Hg, Pd) действует как A_,AgA/Ag – электрод II рода, на нем протекает химическая реакция: AgA + e Û Ag + A-и равновесный потенциал вычисляется по уравнению: Е=E˚A-,Aga/ Ag – 0,059lgаA-= E˚Ag+/Ag + 0,059lgИПAgA – 0,059lgаA-[2, 4].

Изучено взаимодействие дидецилдитиофосфата калия с ионами Pd2+, Cd2+, Pb2+ . В ходе исследования установлено, что вышеперечисленные ионы образуют устойчивые в кислой среде, малорастворимые в воде внутрикомплексные соединения. Установлен состав этих внутрикомплексных соединений: PdR2, CdR2, PbR2 (где R -(C10H21-O)2PSS–). Потенциометрические титрования проводили с использованием индикаторных электродов из палладия для определения ионов Pd2+ и серебра -для ионов Cd2+, Pb2+ . Найдены оптимальные условия потенциометрического титрования этих ионов. Для ионов Pd2+ оптимальный интервал рН составляет 1,00 – 4,50; для Cd2+ – 1,20 – 8,20; Pb2+ – 1,38 – 3,50; оптимальные интервалы концентраций ионов: Pd2+ – 18,80 – 299,20; Cd2+ – 15,12 – 1643,80; Pb2+ – 72,00 – 666,80 мкг/мл. Исследовано влияние посторонних ионов на определение ионов Pd2+, Cd2+, Pb2+ . Определению ионов Pd2+ не мешают ионы Ni2+, Pb2+, Zn2+ , Cu+, Cd2+ , системы титруются с двумя скачками. В присутствии Ag+ титрование Pd2+ происходит с одним скачком. Определение ионов Pb2+ в присутствии Ni2+, Zn2+, Ag+ происходит с двумя скачками. Ионы Fe3+ и Cu2+ мешают определению Pb2+ .

Используя предложенный подход, можно спрогнозировать использование дидецилдитиофосфата калия для анализа природных и техногенных объектов: руд, минералов и концентратов, полученных в результате их обогащения, сплавов, почв, электролитов гальванических покрытий и отработанных электролитов производства, содержащих сульфидобразующие ионы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Чеботарёв В.К. Дисс. в виде науч.докл.… доктора хим. наук. Барнаул: Алтайский госуниверситет, 2003. 57 с.

- Чеботарёв В.К. Прогнозирование в титриметрических методах анализа с использованием реакций комплексообразования и осаждения: Монография. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. 1999. С. 114.

- Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Задачи и вопросы по аналитической химии: Практ. пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та. 1984. С. 216.

- Золотов Ю.А., Дорохова Е.Н., Фадеева В.И. и др. Основы аналитической химии. Кн.2. Методы химического анализа. М.: Высш. шк. 1999. С. 494.

Библиографическая ссылка

Чеботарёв В.К., Ильина Е.Г., Пасека А.Е., Полякова И.Ю., Аветисян Н.Н., Щербакова Л.В., Терентьев Р.А., Опекунова Я.Н. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДЕЦИЛДИТИОФОСФАТА КАЛИЯ В ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОМ ТИТРОВАНИИ ИОНОВ Pd2+, Cd2+, Pb2+ // Фундаментальные исследования. 2009. № 5. С. 36-40;URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=1696 (дата обращения: 18.12.2025).